以讀促寫,讀寫交互

楊菊香

摘 要:閱讀是寫作的基礎,有效的讀寫結合要以閱讀為基礎,來進一步推動學生朝著寫作成功之路發展。因此,以讀促寫,讀寫交互,是習作教學的應有之義。具體有以下幾條思路:設置閱讀與習作貫通一致的情境;在閱讀中巧設習作訓練點;將習作任務分解到閱讀中;在閱讀中為習作搭建支架。

關鍵詞:小學語文;習作教學;以讀促寫

統編小學語文三至六年級每冊教材都專門設計了一個習作單元,而且各冊的非習作單元,也都有明確的習作編排指向。無論是課文,還是課后思考題和語文園地部分的內容,都將部分教學目標明確地定位在習作表達上。整套教材、各個教學單元、各個板塊之間的習作訓練,具備環環相扣的內在聯系。[1]閱讀是寫作的基礎,有效的讀寫結合要以閱讀為基礎,來進一步推動學生朝著寫作成功之路發展。[2]以讀促寫,讀寫交互,是習作教學的應有之義。以下,分享幾條思路。

一、設置閱讀與習作貫通一致的情境

情境能夠促進學生的思維活動,幫助學生更好地理解和掌握知識,提高學習興趣和積極性。在一個單元的教學中,如果設置的情境過于多樣,則容易使學生眼花繚亂,忽略知識本身的價值。同一單元內,習作與閱讀的情境應保持一致,相互貫通。學生在真實的情境中經歷完整的解決問題的過程,由讀到寫,沉浸在學習之中,學習的興趣愈發濃厚,習作的能力也逐步提升。

比如,四年級下冊第四單元三篇文章都是名家所寫,《貓》和《母雞》的作者是老舍,《白鵝》的作者是豐子愷。此外,課文的閱讀鏈接中還有夏丏尊的《貓》、周而復的《貓》以及俄國作家葉·諾索夫的《白公鵝》。基于這樣的課文編排,本單元教學可以設計“我與名家聊動物”這一情境。具體如下:

班級的黑板報要更新啦,這一期的主題為“我與名家聊動物”,分“大作家眼中的小動物”和“小作家眼中的小動物”兩大板塊。第一板塊主要展示描寫動物的名家名篇,第二板塊主要展示同學們自己寫的動物文章。你想帶著動物朋友上黑板報嗎?快來參與吧。

情境中黑板報的兩大板塊分別指向單元內課文與習作的學習。前一項對應三篇課文的學習,后一項對應習作的學習。“大作家眼中的小動物”旨在激發學生的閱讀興趣,促使學生閱讀更多描寫動物的名篇。“小作家眼中的小動物”則是引導學生學習運用不同的表達方法描寫小動物。這樣的設計,讓學生始終處于同一情境中,既激發了學生的閱讀興趣,也引發了學生描寫小動物的動力。

又如,四年級下冊第六單元的習作話題是“我學會了_____”,這一話題契合本單元的“成長”主題。單元內的課文《文言文二則》《小英雄雨來(節選)》《我們家的男子漢》《蘆花鞋》也都圍繞“成長”這一人文主題編排。從單元的人文主題出發,創設如下情境:

成長,意味著羽翼更加豐厚。成長,意味著學會了一項又一項本領。你想在本學期的《成長腳印》中記錄哪一段精彩的學習歷程?讓我們閱讀他人的成長故事,也留下自己成長的足跡。

教師設置這一情境,源于學生的日常生活,意圖利用真實問題引發學習。這一情境的創設基于閱讀教學,同時促使習作目標有效達成,充分發揮了語文學科的育人價值。

二、在閱讀中巧設習作訓練點

課文的寫作特色往往體現在選題立意、謀篇布局、語言表達等方面,而這些也是學生習作能力的重要構成方面。有人將閱讀與寫作比作解碼與編碼,其中的密碼指的就是語言訓練點。教師應綜合考慮單元課文的寫作特點,整體分析單元內的所有課文,立足課文的寫作特點,適時設置習作訓練點,幫助學生提升各方面的習作能力。

比如,四年級下冊第四單元有《貓》《母雞》《白鵝》三篇課文。《貓》《母雞》雖出自同一位作家之手,卻各具特色。《貓》的語言生動傳神、風趣十足。文章將貓的腳印比喻成“小梅花”,“撞疼了也不哭”“開辟”等詞句則完全將貓擬人化了。教師可引導學生運用比喻的修辭寫小動物的外形,運用擬人的修辭寫小動物的動作。這樣的練習將幫助學生學會運用修辭,從而更加生動形象地表達。《母雞》的寫作特色在于作者的謀篇布局。作者先寫了對母雞的討厭,再寫了對母雞的敬佩,通過兩種鮮明態度之間的轉化,表達出對母雞的喜愛。教師可引導學生回憶、分享類似的經歷,鼓勵學生模仿文章結構,寫出對同一動物態度的轉變,培養學生謀篇布局的能力。《白鵝》一文,作者緊扣白鵝“高傲”這一突出特點,從走路、吃飯和步態三方面展開介紹。教學時,教師可引導學生回想小動物的特點,選取一個最值得介紹的、最吸引人的特點,圍繞這個特點選取典型事例進行敘述。在不斷篩選中,學生選材能力也得到了鍛煉。立足單元內的每篇課文,讓其發揮不同的以讀促寫價值,并且從多個方面充分關注到習作能力,讓學生在有針對性的訓練中習得多樣的表達方法。

三、將習作任務分解到閱讀中

學習任務是學生學習的有效載體。整合單元閱讀和習作的學習內容,將習作任務分解,融入閱讀教學中,讓學生在課文的學習中收獲習作素材和技巧的積累,能有效降低習作難度。

比如,在四年級下冊第四單元的習作教學中,為了幫助學生寫好“我的動物朋友”,教師可以設計這樣的任務:

任務一:詩文里的小動物。

任務二:大作家筆下的小動物。

任務三:我的動物朋友。

依據設定的任務,確立每一個任務的學習活動。任務一,學習《語文園地》中“詞句段運用”部分,通過朗讀詩文充分體會動物的特點,觀察思考身邊動物的特點,例如牛的勤懇、狗的機靈。任務二,學習《貓》《母雞》《白鵝》三篇文章,借助關鍵語句感受作者對動物的喜愛,結合具體語言材料學習作者是如何表達對動物的情感的,仿照文本介紹動物的一個方面。任務三,運用學到的寫作手法,寫一寫自己喜愛的動物。

這些學習任務逐層遞進,由確定一個表示特點的詞,到圍繞特點仿寫一個片段,最后是整篇文章的寫作。在分解的學習任務中,寫作任務不再是最后環節,而是作為一種學習方式,貫穿于學習的全過程。學生在這些學習任務中實現寫作能力的提升。

四、在閱讀中為習作搭建支架

在閱讀中為學生習作搭建支架,有助于引導其發現文章的寫作密碼。適切的支架促使學生習得文章的語言范式,幫助學生習得寫作知識,促使學生樂于表達,激發學生寫作的主動性,助力學生表達素養的提升。

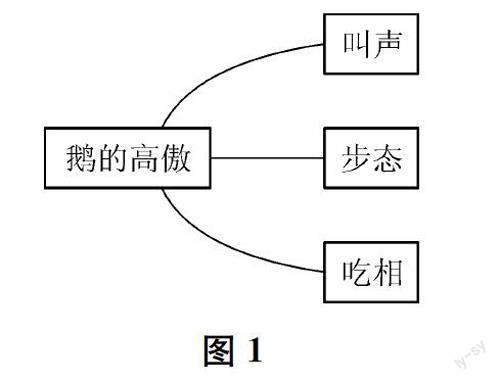

思維導圖是以圖像梳理脈絡的工具,它能將思維形象化。教師可以利用思維導圖這一支架,幫助學生明確文章的寫作思路,從整體上把握文章的結構。比如,四年級下冊第四單元《白鵝》一課的教學,可以設計學習活動:作者是從哪幾個方面寫白鵝的高傲的?試著畫一畫文章的思維導圖。學生在閱讀課文后,對文章結構進行繪制,畫出思維導圖(見圖1)。借助思維導圖,學生能夠更加清晰地看出作者選取的三個方面緊扣“高傲”,內容緊湊,特點突出,這樣的素材安排方式也可以運用到自己的習作中。

教師還可以利用對比這一學習支架,在閱讀教學中呈現意思相同的兩種不同表達,引導學生在對比中感受語言的特色,助力習作語言表達。比如,老舍先生的《貓》這篇文章,在寫貓的性格古怪時運用了許多語氣詞,如“說它老實吧”“說它貪玩吧,的確是啊”等。這些語氣詞,表達著對貓的喜愛,給人一種親昵的感覺,讓讀者感覺貓就是作者的一位朋友。教師在課上呈現一組句子:

句子1:說它貪玩吧,的確是啊,要不怎么會一天一夜不回家呢?

句子2:它很貪玩,會一天一夜不回家。

要求學生讀讀兩個句子,說說更喜歡哪一句。學生在對比中發現:句子2直接表現了貓的貪玩;句子1雖也表現了貓的貪玩,卻能從言語之間感受到作者對貓這一特點的寬容,甚至是喜愛。通過對比,學生感受到了語氣詞具有表情達意的效果。此時,教師再設計仿寫活動,引導學生用上語氣詞介紹動物。有的學生寫道:“它呀,非常的可愛,也非常的黏人呢。”可見,教師引入對比這一支架,能促使學生發現語氣詞的妙處,進而學會運用。

參考文獻:

[1] 葛玲玲.“讀”辟蹊徑,讓讀寫如影隨形——統編小學語文教材讀寫融通的路徑[J].全國優秀作文選(寫作與閱讀教學研究),2023(3):39.

[2] 陳小紅.小學語文讀寫結合課堂教學探究[J].基礎教育研究,2023(8):78.