音樂課堂順序性教學理念下的節奏感培養研究

【摘 要】2020年10月15日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》(簡稱《意見》)中提出了把中小學生藝術學習情況納入學業要求[1],并全面實施中小學生藝術素質測評,將測評結果納入初、高中學生綜合素質評價;音樂素質測評是當前學校音樂教育必須破解的重點、難點和敏感問題,音樂讀寫能力的培養是落實音樂素質測評的必要途徑,通過讀寫訓練把長期以來音樂評價的“軟要求”變成“硬指標”[2]。本文從四個方面對該課題進行了深入研究。

【關鍵詞】順序性;音樂教學;讀寫結合

【中圖分類號】G623.71 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007—4198(2024)02—145—03

音樂的讀寫是基本的知識和技能,讀、寫都與聽覺有著密切的關系。音樂的讀寫更加注重音樂游戲與活動獲得的具身體驗,在體態律動、音樂游戲、即興創作等活動中培養內心聽覺,才能確保學生音樂讀寫能力的獲得水到渠成,并在主觀上愿意參與、能動踐行,可以自由溝通和表達理解。內心聽覺要以準確的音準和節奏為基礎,節奏則是音樂美感的重要來源。

一、“說話”起步,掌握基本節奏型

節奏活動對于低段學生來說是一種愉快的體驗,利用說話作為起步的節奏活動,會使學生感到親切,從熟悉的環境與事物入手,能減少學生初學時的心理障礙。因此以節奏朗誦作為課堂熱身活動,從單一節奏——節奏合作——節奏片段有序遞進,能推動學生的節奏辨識能力逐步提升。

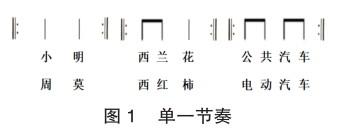

(一)單一節奏

從學生熟悉的內容入手,比如:人名、瓜果蔬菜、交通工具……用最基本的節奏型進行練習,采用節奏接龍的形式進行活動。在此過程中,為了幫助學生建立穩定拍感,教師可用二拍子為學生打節拍,每個學生根據固定節拍按事先設定的內容進行節奏接龍游戲,在學生熟悉了游戲模式后,再嘗試變換節奏型鍛煉學生的反應能力,在穩定的內心節拍感基礎上掌握基本節奏特點。

(二)節奏合作

在學生基本穩定的練習后,嘗試將已熟悉的節奏疊加進行簡單的聲部合作,一個聲部先開始,另一個聲部在固定節拍后加入,進行兩聲部練習在基本念齊節奏的基礎上變換速度、音色、內容等方式,在萬變不離其宗的活動中既保持了學生學習熱情又加強了二拍子穩定拍率。

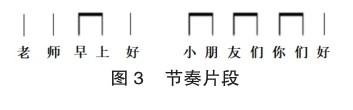

(三)節奏片段

將已掌握的基本節奏型進行組合,形成新的節奏短語,可以邀請學生為節奏短語填上順口的日常語言,形成多種組合形式,激發學生創編興趣,還可以在此基礎上加入卡農這種多聲部練習。使學生在豐富的活動中獲得了更多層次的音樂感受。

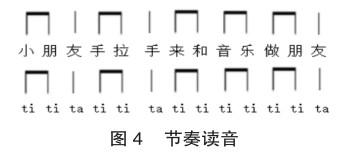

二、視讀漸進,掌握穩定節拍感

每首歌曲的歌詞內容不同,節奏組合也千變萬化學生在面對全新的文字內容已經很吃力,更別說還要配合各種組合形式的節奏,難度的疊加往往會讓學生手足無措,在柯達伊音樂教學法中,為了學生更好地記憶節奏型,給每個節奏都賦予了獨特的讀法,稱為“節奏讀音”。并將其融入到各種有趣的節奏活動中,這種將節奏時值“符號化”的方法可讀性強,在幫助學生更好地記憶節奏型的同時也讓學生對節奏有了更加深刻的內心聽覺感知,對節奏的掌握也更加準確。

(一)運用節奏讀音認識節奏

從熟悉的歌曲或兒歌中提取節奏,認識節奏讀音,讀準節奏,然后在口讀節奏的同時加入拍手、拍腿、踏腳……等方式做穩定的律動。用持續穩定的節拍律動幫助兒童體驗并穩定拍感。

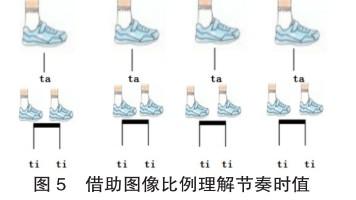

(二)借助圖像比例理解節奏時值

根據低齡段學生的年齡特點,運用具體的視覺圖像引導兒童逐漸進入節奏的學習更為合理。通過圖像的大小比例啟發兒童理解“ta”(四分音符)和“titi”(八分音符)的時值比例比教師單純講授具體音符的名稱和節奏概念更有趣味性。大小、長短比例的圖畫,使節奏因素具有視覺形象,更好的幫助兒童理解節奏的時值關系[3]。

(三)制作節奏卡片記憶節奏

節奏感的培養除了有賴好玩兒、有效的教學手段,還需要適當富有挑戰性的學習任務幫助學生積極、主動、獨立地實現整體學習[4]。

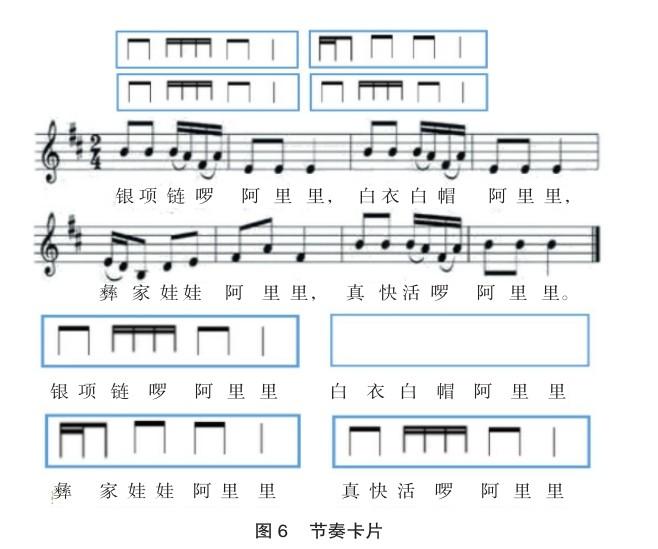

譜例:見圖6。

老師將熟悉的歌曲節奏片段打亂,制作成節奏卡片,學生口讀手拍熟悉每一段節奏,然后請學生找到與歌曲節奏一致的節奏卡片,接著在節奏誦讀的過程中教師隨機抽掉某張節奏卡片,讓學生在缺失的節奏卡片處用“默讀”的方式進行,鍛煉內心聽覺。在后續反復的誦讀過程中,教師不斷地隨機抽掉某張卡片,學生在拍率不變的基礎上用“有聲”和“無聲”的切換誦讀,鍛煉節奏記憶。

整個過程,通過層層遞進難度不斷攀升的節奏游戲,學生在對基礎節奏型進行了練習和鞏固的同時加深了對節奏的記憶。靈活變通的游戲模式,增加學生對音樂的學習興趣,激發學生積極性,增強了學生對音樂的學習興趣。更好地鍛煉了內心的節奏記憶和穩定的恒拍感。

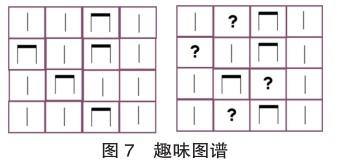

(四)設計趣味圖譜運用節奏

為熟悉的旋律設計簡單的趣味節奏圖譜,學生在穩定的拍率下按順序拍手,在熟練掌握原有節奏的基礎上嘗試變換任意格子內的節奏型,要求學生依舊按照不變的拍率拍手。也可以嘗試把主導權交給學生,激發學生的學習熱情。對學生的反應能力和穩定的拍感都是很好的練習,學生對各種節奏組合可能性的探索也是創造性思維的鍛煉。

三、律動提升,樂曲中的節奏融入

(一)趣味聲勢,內化節奏

活潑好動是小學生的天性,讓學生以身體為樂器,利用節拍聲勢律動增加音樂學習的趣味性,通過拍手、拍腿、捻指、跺腳等動作的變化組合,內化節奏感,提升對音樂的感知能力。

例。用身體表達音樂的節奏,調動了學生的學習興趣,關聯已學的多首歌(樂)曲,與同伴合作進行節拍聲勢律動,讓音樂隨著節拍的律動豐富起來,從而加深對音樂的感知能力,多變有效的教學手段和學以致用的挑戰環節,以及學生之間的互動與合作,讓學生更積極地融入節奏練習中。

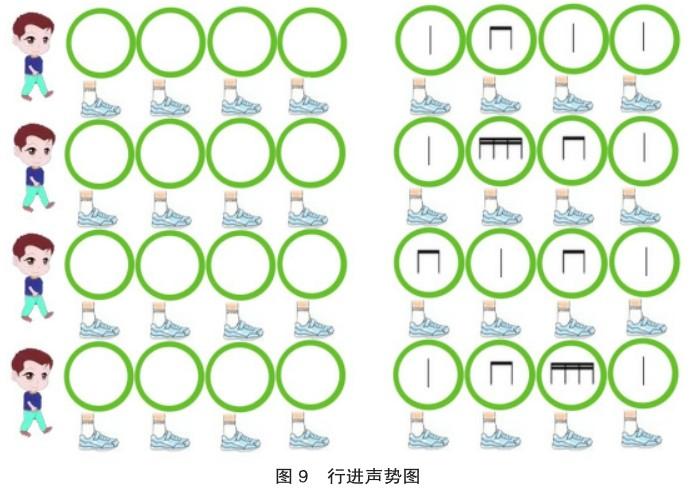

(二)行進聲勢,感知外化

兒童大多喜歡奔跑和跳躍,不喜歡“好好”走路。但通過加以變化的走路形式也可以讓兒童產生興趣。走圓圈就是這樣一種運動方式,通過這種方式配合音樂,結合聲勢進行節奏訓練,更加有趣且富有挑戰性。

如圖9所示,以4位學生為例。

第一遍音樂:4個學生按照節拍,一拍走一個圈,第一個走完第二個再開始走。(可根據音樂長短來回反復練習)

第二遍音樂:4個學生仍舊按照上面的方式走圓圈,在走的同時用手拍圓圈內出現的節奏型。

第三遍音樂:走圓圈方式同上,把拍手的動作改成其他聲勢動作,如:(拍手、拍肩、拍腿、捻指……)

第四遍音樂:4排同學按照節拍同時開始走圓圈,并且用聲勢動作完成各自圓圈內的節奏。

行走與聲勢相結合的練習,其實就是一個人身體的多聲部練習,對訓練身體的協調能力以及一腦多用非常有效。以簡單的行進開始,逐步增加難度。還可以變換更多的節奏型豐富聲勢的表現。將音樂感知能力通過身體外化。

四、順序性教學,助節奏能力提升

2022年新課標針對小學音樂教學提出三個維度表述,其一是情感、態度、價值觀;其二是過程與方法;其三是知識與技能。順序性教學方法是當前小學音樂課堂教育的常態教學方法,教師需要把握好學生當前的學習積累和發展水平,并結合學年內容與表現標準,在音樂教學大綱的引領下,為全面落實教學目標,進行精進施教育。之后,在包括音樂教學設計,教學路徑鋪設,課堂教學評估,教學要素組織等多個方面,做好態度、手法和策略優化,并在搭配師生間互動的基礎上,豐富學生體驗。其次,開展順序性音樂教學,往往對音樂結構、音樂規律、音樂對序有著更為嚴格的要求,需要遵循培元、傳道理念,把握小學生群體的真實音樂學習習慣,確定小學生音樂教育的基本原理和技術音樂藝術發展規律,使音樂課堂能夠回歸到學生的生活中,使音樂教學能夠回到嘗試中,回到規律中,回到音樂育人的價值理念導向中,在每一個學生心中構建起動人的音符和豐富的色彩,以及更高效的課堂。

音樂讀寫的目的是培養學生全面的音樂能力,順序性音樂教學,重視所有孩子的音樂基礎素養的成長,音樂感知最佳的培養途徑便是吸引兒童親身體驗,深度參與。經由具身體驗,觸發聯覺,從而獲得能力。音樂教學應尊重學生心理發展特點,尊重音樂學習的自身規律,根據兒童音樂學習發展的規律,在游戲中習得,在積累中關聯,在學用貫通中創造,自然而然地突破每一個關鍵學習點,由點到面貫穿所有的音樂能力[5]。音樂教師更應該秉持讓每一個孩子心中都有音樂的原則,默默耕耘,靜待花開。

參考文獻:

[1]李雅芬.中小學生音樂學業水平測評芻議[J].中小學音樂教育,2022(9).

[2]柳蘇凌.美育教育不再有圍墻![J].樂器,2021(5).

[3]林芬.抓住音樂要素彰顯課堂教學的音樂性、實效性[J].新課程(上),2018(1).

[4]許洪帥.論一課多歌/曲——基于順序性音樂教學12年研究掀起的課堂變革[J].中國音樂教育,2020(10).

[5]呂鋒.具身認知理論視域下的音樂教學研究[J].樂府新聲(沈陽音樂學院學報),2022(4).

作者簡介:盛昕熳(1982—),女,漢族,江蘇常州人,常州市局前街小學,研究方向為小學音樂教育。