指向思維品質的初中歷史教學優化路徑

樊平 陳志豪

[摘 要]在深化課程改革的背景下,“思維課堂”逐漸進入人們的視野。如何在課堂教學中促進學生深度學習,提高學生思維能力,培養讓學生終身受益的思維品質成為一線教師探索的重要命題。文章圍繞一次教學展示,從在“逆向”設計中勾勒“思維發展”目標、在“深度情境”中增強思維的靈活性、在“線性追問”中強化思維的深刻性三個維度探索思維品質培養的一般路徑。

[關鍵詞]思維品質;逆向設計;深度情境;線性追問

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2024)07-0053-04

思維品質,從根本上說是思維的個性特征,它反映的是學生在智力發展和思維水平上的差異。教師在日常教學中如果抓住了思維品質的培養,實際上就是抓住了智力發展、素養培育的關鍵,這與培養學生歷史學科核心素養、實現學生深度學習的要求是一致的。初中生的思維品質主要體現在深刻性、靈活性、創造性、批判性等方面。本文將通過“連通世界的新航路”的教學設計與實踐,管窺思維品質發展的路徑。當然,囿于篇幅,只能聚焦重點,有所取舍。

一、在“逆向”設計中勾勒思維發展目標

部分一線教師拿到教材后,通常會從“輸入端”思考“這節課該怎么教,哪些素材更吸引學生的注意力”,而不會從“輸出端”思考“這節課的預期學習目標是什么,怎樣設計學習活動來達成預期學習目標”。這些教師更關注的是自己的“教”而不是學生的“學”。一節有思維含量的課為什么不能促進學生思維發展?究其原因是教學設計出現了問題。思維品質的培育一定不是“無心插柳柳成蔭”,而是要從教學設計開始對學習結果進行預判和對培養路徑進行預設。

(一)“逆向”設計

格蘭特·威金斯等人在《追求理解的教學設計》中反思了當下教學設計中的不足,并提出了教學設計的新范式——“逆向”教學設計,即從預期的學習結果開始,根據標準所要求的學習證據(或表現)和用以協助學生學習的教學活動形成教學。與傳統教學設計“教學目標—教學活動—教學評價”相比,“逆向”教學設計“學習目標—教學評價—學教活動”不僅改變了教學評價在教學中的位置,而且強調以學習結果為起點。評價設計先于教學活動,能在教學過程中有效地為教師指明目標,促使教師調整教學活動、落實教學目標。

(二)“逆向”設計在“連通世界的新航路”中的運用

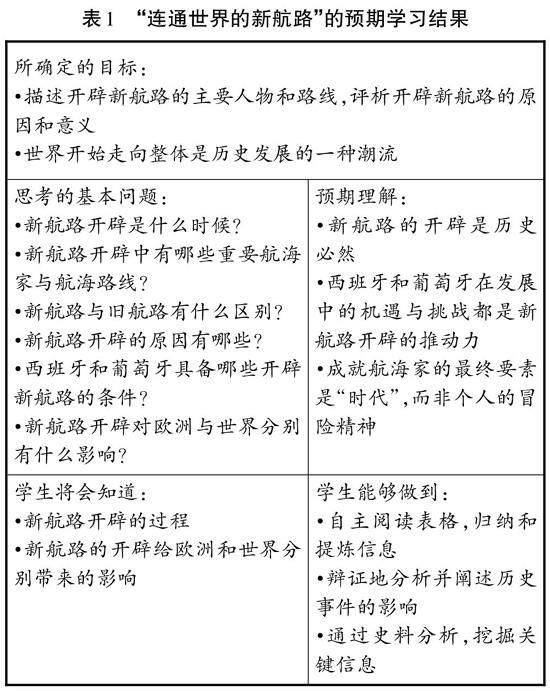

促進學生思維品質的發展,需要教師基于明確的、預定的學習結果進行“逆向”設計,有目的、有計劃地進行任務分析。筆者在“連通世界的新航路”一課中對“內部學習結果”做了評估,并對“外部學習結果”給出了評價方案。限于篇幅,這里主要展示階段1、2的設計,階段3的設計學習體驗與教學將在第二、第三環節中集中體現。

1.階段1——預期學習結果

“連通世界的新航路”的預期學習結果見表1。

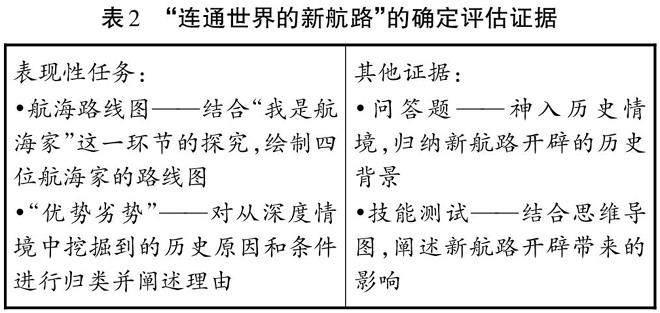

2.階段2——確定評估證據

確定評估證據,即評估學生掌握(理解)預期學習結果的工具或策略。教師為達成不同的目標,選擇適合的證據來證明學生的理解和掌握程度,如測試、口頭闡述、觀察、報告、變式等。

“連通世界的新航路”的確定評估證據見表2。

表2 “連通世界的新航路”的確定評估證據

[表現性任務:

·航海路線圖——結合“我是航海家”這一環節的探究,繪制四位航海家的路線圖

·“優勢劣勢”——對從深度情境中挖掘到的歷史原因和條件進行歸類并闡述理由 其他證據:

·問答題——神入歷史情境,歸納新航路開辟的歷史背景

·技能測試——結合思維導圖,闡述新航路開辟帶來的影響 ]

根據學習結果提供有效的流程、工具和設計標準,憑借“設計”而非“運氣”,更有可能使教學成功,使思維水平有生長點。在學習中及時評估,能讓設計發揮更重要的作用。

二、在深度情境中增強思維的靈活性

逆向設計旨在讓教學過程中的培養目標更具針對性和操作性,使教學評價貫穿始終,真正做到教、學、評一致。采用以激發學生學習動機為核心的情境教學法無疑能在提升課堂質量上發揮作用,只有學生沉浸在學習情境中,理解復雜的歷史概念,形成系統的歷史脈絡與歷史方法,才能形成知識遷移能力,增強思維的靈活性。

(一)情境與深度情境

“境”是指教學環境,“情”是指在“境”中產生的情感交流與體驗。教師要做的就是在“境”中激發學生的學習動機,提升學生思維的靈活性。但當前“無效情境”“弱效情境”還是屢見不鮮,如情境過多,一帶而過;形式熱鬧,缺乏深意;避重就輕,重點不明;等等。

深度情境是指向深度學習的一種“強效情境”,具有以下特征:第一,指向關鍵問題(重難點);第二,具有整體性;第三,具有真實性;第四,具有沖突性。真正的深度情境應做到“情因境生”“境為情設”,實現“情”與“境”和諧統一。

(二)深度情境在教學中的運用

很多教師在開設公開課時希望能尋找到一個“載體”,做到一案到底,但這在歷史課中還是有很大難度的。針對新航路程開辟這一發生在500多年前的國外的歷史事件,如何拉近其與學生之間的距離,使學生愿意去思考和探究呢?在翻閱《中學歷史教學》時,看到部分期刊末頁中的“圖說歷史”會通過郵票去解讀歷史事件,筆者由此獲得靈感,確定了本課的教學情境。

1.在鏈式情境中讓思維靈動

鏈式情境是指教師圍繞同一學習主題而創設的具有整體性的各個環節相互關聯的學習情境。在本課中創設的鏈式情境主要基于郵票和史料。郵票雖然較為碎片化,但是直觀形象,能夠還原歷史場景,客觀反映歷史現象。史料是促進學生思維發展的支架,離開了史料去談歷史,會使歷史顯得蒼白和空洞。創設“左圖右史”的鏈式情境,其中既有感性的認知,又有理性的思辨,讓學生徜徉在情境中,能促進學生深度學習,使學生的思維變得靈動。

本節課設計了一個情境三個環節。

環節一:事出“郵”因。此環節旨在通過郵票人物,讓學生知道新航路的開辟過程。學生通過對郵票中歷史人物的角色體驗、上臺繪制路線圖(表現性評價),建立新航路開辟的時空觀念。學生初步了解新航路開辟,對“新”有初步認知。

環節二:“郵”理有據。新航路開辟的歷史原因與條件是本節課的重點和難點。在歷史事件中,人是不能缺席的。筆者通過“左圖右史”的方式呈現哥倫布的探尋之旅:謁見女王—揚帆起航—山窮水盡—峰回路轉。學生在哥倫布的航海之旅中感受航海家敢于冒險、追求真理的品質,了解時代特征。

環節三:“郵”然而生。通過郵票的深度探究,學生能夠說出新航路開辟后,世界觀念、物種交流、商業貿易等方面的一系列變化;通過世界地圖的變化,學生能夠理解世界走向整體的具體表現。

之所以說是鏈式情境,是因為課例中的三個環節以郵票和史料為紐帶,使內容之間、情境之間環環相扣、有機融合。當然,創設的鏈式情境必須能夠調動學生“多元智能”,能夠使學生在具有挑戰性的情境中積極思考,促進學生形成更強的思維能力,而這些是“弱效情境”“無效情境”不能達到的。

2.在“沖突情境”中讓思維綻放

因為“沖突”,課堂才有生成,才更精彩。從教學價值看,營造具有認知沖突或者情感沖突的沖突情境更能使學生擦出智慧的火花,讓學生的思維靈動。

舉例A:

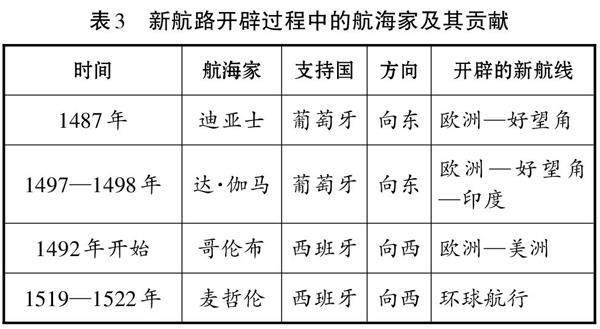

同學們共同努力,一起梳理了迪亞士、達·伽馬、哥倫布、麥哲倫在新航路開辟過程中的貢獻(見表3)。

表3? ? 新航路開辟過程中的航海家及其貢獻

[時間 航海家 支持國 方向 開辟的新航線 1487年 迪亞士 葡萄牙 向東 歐洲—好望角 1497—1498年 達·伽馬 葡萄牙 向東 歐洲—好望角—印度 1492年開始 哥倫布 西班牙 向西 歐洲—美洲 1519—1522年 麥哲倫 西班牙 向西 環球航行 ]

生:老師,我覺得這樣的航海沒什么了不起的。

師:我看到同學們都在點頭,你們也贊同這位同學的觀點嗎?

師:老師給你們帶來了一張圖片(圖1),請猜測這是什么?

學生沉默。

師:這是一張8世紀由一名僧侶繪制的世界地圖。

學生露出吃驚的表情。

師:從地圖中可以看出8世紀歐洲人眼中的世界并不是我們現在看到的七大洲四大洋,而是由歐洲、亞洲、非洲組成的大陸。

學生恍然大悟。

認知沖突往往基于新的知識與原有知識之間的矛盾。在歷史課堂中,學生容易從現實的視角去分析歷史,進而導致認知和情感上的偏差。制造沖突情境能使學生的歷史認識更客觀、更理性。

三、在線性追問中強化思維的深刻性

思維的深刻性,就好比是邏輯鏈條的長度,這種深刻性往往是在師生、生生的對話中提升和拓展的。通過持續的、高質量的對話,慢慢剝開知識“表皮”,直抵知識的“內核”,同時培養學生的高階思維。語言是思維的“外殼”,思維推動著語言的發展,而在語言發展的同時,思維的深度和廣度得到了提升。那高質量的對話方式有哪些呢?下面結合課例闡述兩種追問樣態。

(一)遞進式線性追問

遞進式線性追問,是指聚焦課時關鍵問題,從學生的已知區出發,通過高質量的對話尋找學生認知的已知區(圖2 A點)和未知區(圖2 C點)的結合點(圖2 B點)對新知識進行同化,以完善學生認知結構的意義學習過程。

“遞進式”不僅是對話質量提升的過程,而且是學生認知結構進階的過程。“線性”是指追問指向明確,圍繞某一課時關鍵問題而進行的連續對話過程,是螺旋形的問題架構。如圖2,伴隨遞進式線性追問,學生的思維水平也在不斷提升。

舉例B:

師:請同學們通過哥倫布的探尋之旅,歸納歐洲國家是在怎樣的時代背景下探尋新航路的。

生:(略)。

師(追問1):請同學們從圖3的8個背景因素中尋找哪些是國家發展的優勢。

生:第1、第4、第6、第8個。

師(追問2):哪些是國家發展的劣勢呢?

生:第2、第5個。

師:那第7個對國家的發展來說是優勢還是劣勢呢?老師姑且把它放在劣勢中吧。

師(追問3):請同學思考,是優勢還是劣勢更能夠推動新航路的開辟?

生1:優勢。

生2:優勢和劣勢都能推動國家去開辟新航路,“窮則思變”,劣勢是開辟新航路的重要原因。

師:優勢為新航路開辟提供可能性(條件),而劣勢對新航路的開辟來說是一種必然性(原因)。

筆者的設問將新航路的開辟置于特定的時代背景中,使學生能在新情境中從容分析,總結出歷史背景分析的路徑:歷史現象—歸納背景因素—分析優勢—分析劣勢—分析推動因素—偉大的發現是時代召喚的結果。

(二)并列式線性追問

并列式線性追問是基于呈并列關系的關鍵問題進行的線性追問。如圖4所示,A、B、C是同一追問層次的問題,雖然是同一層次,但是如果學生只知關于A的知識結構,而不知關于B、C的知識結構,那說明思維是不夠完整的,不能夠建立起嚴密的思維認知結構。從這個意義上來說,不嚴密也是思維水平低下的表現。在情境中形成完整、嚴密的知識體系,需要師生之間進行高質量的對話。

舉例C:

師:通過視頻,我們可以看到哥倫布和船員們遇到了什么困難?

生:海上漂泊,帶的物資快沒了,船員們要暴亂了。

師:如果你是哥倫布,會通過什么方式安撫船員們?

生1:動之以情,曉之以理,和船員們講道理。

生2:船員們和哥倫布出來就是為了尋找財富和香料的,所以得用財富去刺激他們!

師:看來同學們都頗具智慧。

師呈現史料1:海上飄著陸地的蛛絲馬跡,上帝保佑我們看見了陸地,那里的國王有很多金子,據說這些島上的金子比泥土還要多。——哥倫布《航海日志》

師:我們看,哥倫布在日記中就寫道,“這些島上的金子比泥土還要多”,看來我們的同學堪比哥倫布呀!(學生大笑)。

師(追問1):當時東方的金子真的比泥土多嗎?

生:肯定不可能啊……

師(追問2):你覺得船員們相信哥倫布的話嗎?

生3:如果不相信的話,他們就不會跟著哥倫布出來尋找財富了,相信才來的呀!

師:這位同學說得很有道理。

師呈現史料2:東方是金瓦蓋頂,金磚鋪地,門窗都是黃金裝飾……東方簡直是一個燦爛輝煌的黃金世界,冒險家的樂園。——《馬可波羅行紀》

馬可波羅在中國游歷17年,他描述的富庶東方讓歐洲人深信不疑,在歐洲掀起了“尋金熱”。

師(追問3):明明是個謊言,為什么歐洲人會相信呢?

學生提出了多種可能,雖然沒有一種觸及根源,但是課堂出現了爭論和思辨。

師呈現史料3:地理大發現以前,人類交往……無論是走陸上的還是海上的……,都是分段分地區接力式的。——張箭《地理大發現研究》

師:請同學們看史料3,找出歐洲人相信東方遍地黃金的原因。

生:分段分地區;接力式交往;沒有與東方直接的聯系與接觸。

這三個追問都是情境中的深度對話。追問1使學生明確新航路開辟的內在動力,即追求財富;追問2使學生了解《馬可波羅行紀》中對東方的描述激發了尋金熱;追問3使學生理解陸上接力式交往帶來的問題(信息不暢,交往不便;阿拉伯人阻斷陸上貿易,關稅高)。這三個追問完善了學生的認知結構,使歷史背景的分析更加生動。

基于知識結構和學生認知能力的追問,將具體的知識結構融入“深度情境”,使學生通過遞進式線性追問和并列式線性追問,神入歷史,強化思維的深刻性。

綜上所述,學生的思維品質需要在有意義的教學設計、深度情境和線性追問中不斷提升。當然,因學生情況不同,教學內容不同,教師不一定能夠按照教學設計一一實施,也不一定有那么多動態追問的機會,但是,教育是一門藝術,只要教師從學生的需求出發,循序漸進,定能打造出理想中的“思維課堂”,讓思維的火花在課堂中綻放。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 威金斯,麥克泰格.追求理解的教學設計[M].2版.上海:華東師范大學出版社,2017.

[2]? 盛群力.教學設計[M].北京:高等教育出版社,2005.

(責任編輯 袁 妮)