高中通用技術“任務—對應法”融和“四問驅動”課例

【關鍵詞】通用技術;“任務—對應”法;“四問驅動”;模式及課例

【中圖分類號】G633.93? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2024)19-0079-02

【作者簡介】秦靜,江蘇省射陽中學(江蘇射陽,224300)通用技術學科備課組長,高級教師,鹽城市高中通用技術學科帶頭人。

一、課堂模式及內涵闡述

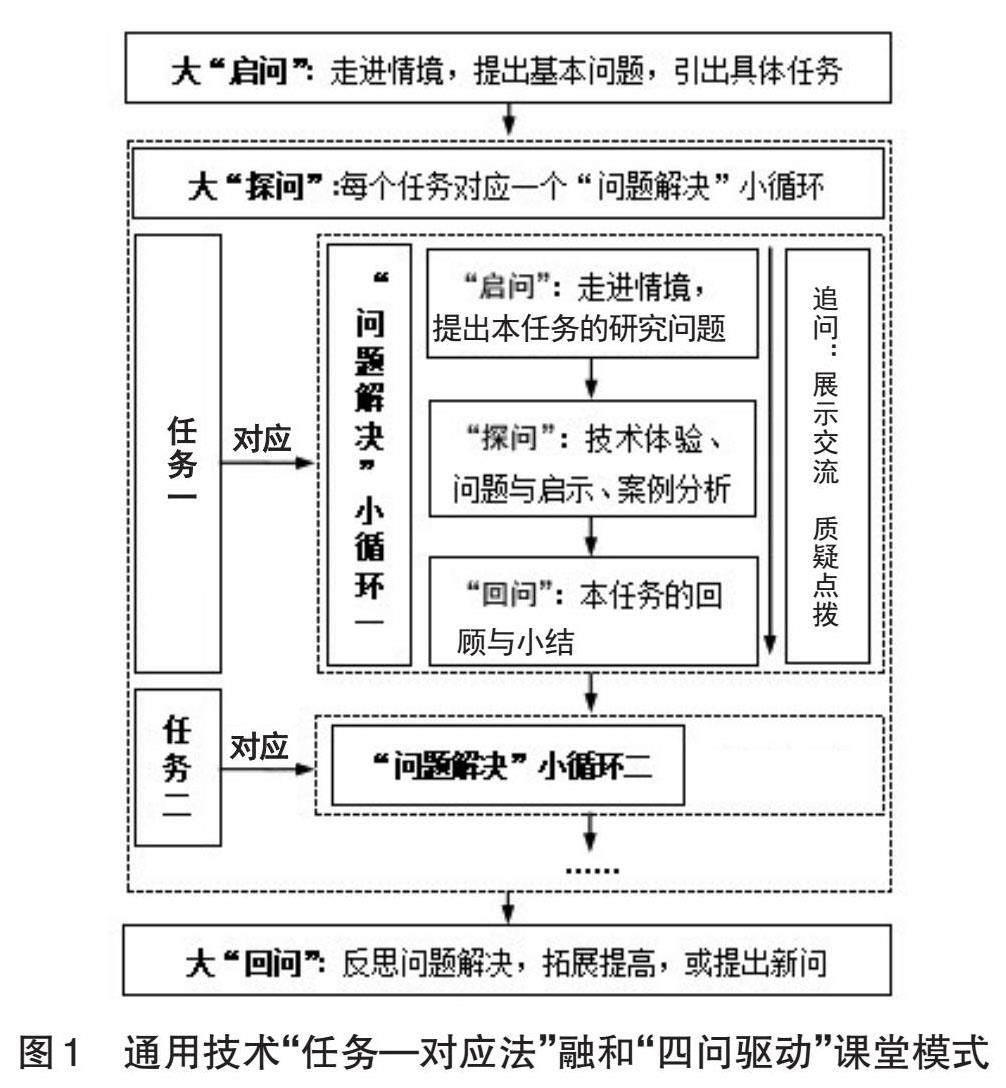

為了打造“問題解決”式課堂,筆者采用“任務—對應法”融和“四問驅動”教學,構建了如圖所示的課堂教學模式(見圖1)。

該教學模式下,每節課即為一個“問題解決”大循環。課堂開始,教師進行大“啟問”:引導學生走進情境,提出本節課的基本問題,明確學習任務,起“前呼”的作用;然后進行大“探問”:每一個任務對應一個“問題解決”小循環;最后進行大“回問”,反思本節課基本問題的解決情況,起“后應”的作用。對于探問中的每個小循環,同樣按“啟問—探問—回問”的順序進行。

二、實踐課例

本文以蘇教版普通高中通用技術教材(必修)技術與設計2第一單元第2小節《穩固結構的探析》的教學為例,談談筆者的教學設計。

1.大“啟問”:走進情境,提出基本問題,引出具體任務

提供情境:有些桌子使用時易翻倒,而有些桌子卻十分穩固。請大家思考什么叫結構的穩定性和結構的強度?影響結構的穩定性和結構強度的常見因素有哪些?

教學伊始,教師設置生活中可能出現的情境,引出結構的穩定性和結構的強度這兩個專業術語,隨后提出本節課的基本問題。

2.大“探問”:每個具體任務對應一個“問題解決”小循環

以任務1的設計為例。

(1)“啟問”:走進情境,提出本任務研究的問題

展示圖片:路邊倒地的自行車、地上翻倒的空竹簍、地震后的廢墟等。給出結構穩定性的概念,并提問:影響結構穩定性的因素有哪些?

這是統領本任務的問題。對于這個問題,教師并不要求學生立刻回答,而是以此明確階段教學目標。

(2)“探問”:技術體驗、問題與啟示、案例分析

【技術體驗1】實物演示:兩個大小一樣的鐵塊和泡沫的組合體放在一個被慢慢抬起的木板上,一個正放,一個倒放,觀察哪一個先倒下。

問題1:你發現了什么?

學生觀察發現,鐵塊在泡沫上面的組合體先倒下了,其原因是它的重心比另一個組合體高。由此得到啟示:重心越高穩定性越差,重心越低穩定性越好。

【技術體驗2】展示圖片:比薩斜塔和中國上海的護珠塔都為斜塔,但斜而不倒。現場演示:教師請一同學站立,然后讓他向一側傾斜,開始仍能站立,繼續傾斜,最終身體失衡。

問題2:請從結構重心所在的鉛垂線與支撐面的相對位置關系進行分析,你從中發現了什么?

斜塔的結構重心所在的鉛垂線落在其支撐面內;學生從保持站立到身體失衡,是因為其重心所在的鉛垂線從支撐面內移到了支撐面外。由此得到啟示:降低重心可提高穩定性是有條件的,即重心所在的鉛垂線要落在其支撐面內。

【技術體驗3】展示圖片:在鋼鐵橋梁中,有很多三角形或類似三角形的結構;在人字梯中,需加上橫梁。

問題3:為何三角形結構被大量應用在鋼鐵橋梁結構中?為何人字梯要添加橫梁呢?

由此得到啟示:三角形的結構比較穩定。由此引出靜態穩定和動態穩定的概念。

【技術體驗4】實物演示:將兩只空礦泉水瓶分別正放與倒放在講臺上,請學生上前用嘴吹一吹,觀察哪個先傾倒。

問題4:請從結構支撐面大小的角度進行分析,你從中發現了什么?

思考1:會影響結構穩定性的因素還有哪些?

思考2:生活中會用到結構的不穩定性嗎?請舉例說明。

觀察發現,倒放的礦泉水瓶先倒下,這是因為它的支撐面小于正放的瓶子。由此得到啟示:結構的支撐面越大越穩定。思考1啟發學生明確結構的材料、連接方式、工藝等也會影響其穩定性。思考2引導學生發現生活中有時也需要運用結構的不穩定性來進行設計,如學校的電動伸縮門。本環節中,問題1至4是探問,思考1至2是追問。

(3)“回問”:本任務的回顧與小結

影響結構穩定性的因素通常有哪些?如何合理運用結構的穩定性?

3.大“回問”:反思基本問題的解決,拓展提高,或提出新的問題

本節課我們是如何探析影響結構穩定性與結構強度的常見因素的?你獲得了哪些感悟?

在教學的最后環節,教師進行大“回問”,與開始的基本問題相呼應。同時,引導學生從方法論的角度領悟技術的研究思想與方法。