基于教材分析的“教-學-評”一體化教學設計

于佳琪 石紅

摘? ?要:為落實高中物理教學中培養學生物理學科核心素養的要求,以教材分析為起點,以“教-學-評”一體化為落腳點,以“電勢差”為例,對多個版本教材進行分析,細化本節內容的教學任務,理清本節知識結構,梳理教學流程,顯化主要教學環節,彰顯“教-學-評”一體化教學設計的優點,為一線教師有效實施教學活動提供參考。

關鍵詞:教材分析;“教-學-評”一體化;電勢差

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A ? ? 文章編號:1003-6148(2024)5-0021-5

《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課標》)中多次強調:評價應與課程標準、教和學一致,即在教學活動中,教師的教、學生的學以及對學生所具備的高中物理核心素養的評價保持一致,以促進教學有效性的落實。如何在高中物理教學中貫徹“教-學-評”一體化原則?筆者認為,教材作為教學環節的主要材料,是《課標》對內容要求的具體體現,理解教材及其邏輯是判斷教師教學活動是否有效、教學邏輯是否清晰、學生的邏輯建構是否完善以及評價任務是否合理的前提。因此,基于對高中物理多版本(人教版、教科版、滬科版)教材進行分析研究,以“電勢差”為例,提供一節滿足“教-學-評”一體化的教學設計,為一線教師提供可參考的教學思路,以期能更好地促進學生學科核心素養的發展。

1? ? 教材分析與“教-學-評”一體化

1.1? ? 教材分析

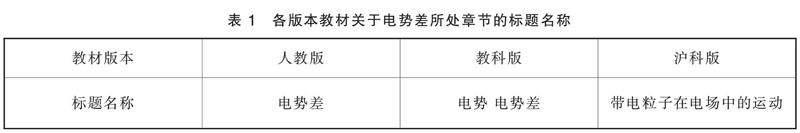

對于電勢差這個知識點,在不同版本高中物理教材中編排有所不同。以人教版、教科版和滬科版教材為例,電勢差在不同版本教材中出現的標題名稱如表1所示。

從表1可以看出,電勢差只在人教版教材中以單獨一個課題名稱出現。

電場強度和電勢差均為靜電場的相關概念,它們分別描述了電場的兩大性質,即力的性質和能的性質。通過電勢差的學習,尋找電勢差和電場力做功的關系構建力的性質與能的性質之間的橋梁,也為以后學習電路知識進行鋪墊,這符合學生的認知邏輯,有利于學生更加透徹地理解靜電場部分的內容;引入電勢差的概念,使靜電力做功的計算十分方便,即保守力做功的特點,不必考慮電荷移動路徑和靜電力的大小、方向等問題;在解決實際應用問題時,電勢差也比電勢更方便。

人教版教材(圖1)運用類比的方法,將電勢差與高度差進行類比,從而引入電勢差的概念,同時將等勢面與地理中的等高線進行類比引出等勢面的概念,至此,使學生體會到類比法、反證法在科學探究中的重要地位,感受物理學習的嚴謹邏輯。在教科版教材(圖2)中,對比從相互作用得到電場強度的過程,從能量的角度定義電勢,繼而直接定義電勢差的概念,其中類比思想、反證法的科學思維滲透相對較少,電勢、電勢差、等勢面等概念之間的物理學科邏輯嚴謹,但對學生的認知邏輯考慮相對弱化。在滬科版教材(圖3)中,通過正負電子對撞機控制帶電粒子運動的情境,設置系列問題串,使“帶電粒子在電場中的運動”一節的教學邏輯一氣呵成。但利用電勢差和等勢面解決問題優于電勢的意義在教材中并未強調。

綜上分析,筆者認為本節內容側重讓學生通過學習相關物理學知識,進一步了解物理思想及方法,較為深入地認識電勢和電勢差、靜電力做功和電勢差的關系,為后面的學習作鋪墊。

1.2? ? “教-學-評”一體化

日本學者水越敏行在上世紀末首次提出“教-學-評”一體化,他以美國著名教育心理學家布魯姆的教育目標分類學為基礎,創新了教學評價思想,認為評價不僅僅是為教學目標服務,而是應該融入整個教學過程,以促進教師的教和學生的學為主要目標[1]。

2? ? “電勢差”一節的教學設計

2.1? ? 關注物理課程標準,確定教學目標

課程標準是教材編寫的依據,編者在編寫教材時的編寫思路、邏輯框架、所組織的內容等都應遵循課程標準的基本要求。《課標》在課程內容部分明確了“電勢差”的學習內容,明確提出了對“電勢差”的學習要求,即“知道靜電場中電荷具有電勢能。了解電勢能、電勢和電勢差的含義。知道勻強電場中電勢差與電場強度的關系。能分析帶電粒子在電場中的運動情況,能解釋相關的物理現象。”[2]從《課標》中可以看出,重點在于讓學生了解電勢差的含義,而對電勢差的理解是為了進一步學習勻強電場中電勢差與電場強度的關系,使學生具備分析帶電粒子在電場中的運動情況的能力。

結合《課標》及各版本教材邏輯的具體分析,確定了本節的學習目標和評價目標,具體內容如表2所示。

2.2? ? 制訂評價任務,設計教學環節

基于上述目標,以檢驗學生學習目標是否達成為目的,制訂評價任務,從而檢測學生對所學內容的掌握情況;圍繞教學目標,關注學生的認知邏輯、物理學科邏輯及教材邏輯,進而構建出清晰的教學邏輯,從而設計實施教學的主要環節,以達到“教-學-評”一體化的教學活動,同時發展相應核心素養,落實教學目標。主要教學環節如圖4所示,教學邏輯如圖5所示。

2.3? ? 具體教學活動

演示實驗器材:NJG-HGQ-1大型輝光球、普通燈管、橡膠手套、導線等。

學習任務1:溫故知新,回憶電壓的概念。

評價任務1:診斷并發展學生的類比思想。

情境演示1:請學生思考天花板上的燈管發光的原因,并展示無電源連接的燈管在靠近輝光球時的現象和燈管由遠及近靠近輝光球時的現象。

學生活動1:觀察演示情境(圖6),并對現象進行描述。

評價方式:學生具備一定的電學知識,明確連接在電路中的燈管可以發光是由于燈管兩端存在電壓,運用類比的思想思考輝光球[3]旁的燈管發光的原因是否一樣。以問題為導向,通過學生對演示現象的觀察、闡述、推論,多元化評價學生的思維能力,同時激發他們學習的主觀能動性。

學習任務2:知道電勢差的概念,即在電場中,兩點之間的電勢的差值叫作電勢差,也叫作電壓,UAB = φA-φB。

評價任務2:診斷并發展學生對物理模型建構及應用的能力,發展其對物理現象的認知水平。

評價方式:通過任務驅動建構物理模型,完成對電勢差的教學,鼓勵學生自主開展教學活動,利用物理模型尋找解決問題的方法,已達到掌握知識并能夠運用知識解決實際問題的能力,側重激發學生學習的主動性。

模型建構:介紹輝光球的工作原理,將其理想化為點電荷形成的電場,選取不同的零電勢點,判斷電勢高低。

追問:如圖7所示,選取O或O'不同零電勢點時,比較A、B兩點電勢大小及兩點間電勢的差值有何區別,最終得出UAB=-UBA,并解釋正負號的含義。

學習任務3:演示實驗,如圖8所示。當燈管在輝光球旁由遠及近靠近的過程中,燈管發光越來越亮。思考原因,并理論推導電勢差的定義式UAB=WAB/q,明確電勢差優于電勢的意義。

理論推導:回憶在勻強電場中,電荷從A點移動到B點,靜電力做功與電勢能之間的關系,引導學生得到WAB=qφA-qφB=q(φA-φB)=qUAB,進一步推導得出UAB =wAB/q[4]。

師生總結:計算兩點間靜電力做的功,只要知道電場中兩點間的電勢差即可,而不必考慮靜電力和電荷移動的路徑,因此,電勢差往往比電勢更為重要且常用。

學習任務4:完成重力場與電場的對比,感受物理的對稱美。

評價任務3:按照圖9的邏輯,讓學生發現靜電力做功與電勢差的關系和重力做功與高度差的關系很像,體會物理之美。

評價方式:通過教師引導、學生討論等方式,學生可以完成對重力場和電場的對比,及時監測學生的學習質量,精準掌握學生的認知發展水平。

情境演示2:觀察如圖10所示的演示實驗,即將燈管豎直放置在輝光球旁,觀察、描述現象并思考原因。

學習任務5:類比等高線,引出等勢線。

評價任務4:利用珠穆朗瑪峰引導學生思考等高線的作用,類比學習等勢面實現與地理的跨學科教學以及珠穆朗瑪峰是世界最高峰的思政教育。

評價方式:通過任務牽引,學生可以快速地將等高線與等勢線進行對比,發揮其學習的積極性和主動性。

追問:等勢面也是用來形象描繪電場的,那么等勢面與電場線有什么關系?

評價任務5:利用反證法探究等勢面與電場線之間的關系。

評價方式:鼓勵學生發揮其教學活動中的主體性,通過小組討論的方式思考,利用對電場力做功及電勢的理解,驗證等勢面和電場線之間的關系,診斷學生對電場力做功、電勢、電勢能等的認知水平,并及時給予反饋。

師生共同歸納:在同一等勢面上移動電荷,靜電力不做功;電場線與等勢面相互垂直且電場線沿高電勢指向低電勢;根據電場線的特點得到兩等勢面一定不相交,電場線越密集的位置等勢面也越密集。

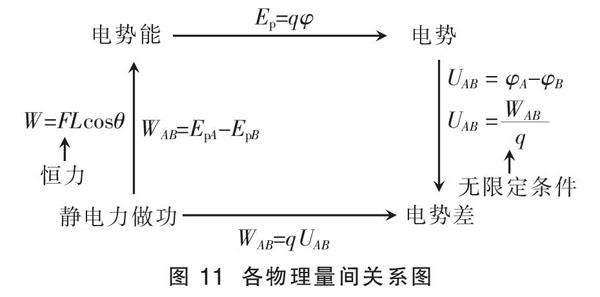

評價任務6:診斷學生對靜電力做功、電勢能、電勢、電勢差之間關系的理解。

評價方式:通過本節課的學習,引導學生利用思維導圖、邏輯圖或框架圖等方式體現靜電力做功、電勢能、電勢和電勢差之間的關系(圖11),及時掌握學生的學習情況,并利用習題課進行相應調整,以達到教學目的。

3? ? 教學反思

以教材分析為內核,以“教-學-評”一體化為依據,教師應厘清知識脈絡,完善教學環節,向培養學生物理核心素養不斷靠攏,使教學任務情境化、知識結構顯現化、評價手段多元化,在完成教學內容的同時,全面發展學生的科學思維和科學探究能力。

參考文獻:

[1]劉芳芳.聚焦學生學習改進的“教-學-評”一體化教學設計[J].中學歷史教學參考,2022 (15):18-22.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]孫佩雄,蔣甜甜.輝光球的發光原理及在物理教學中的應用[J].物理通報,2013(11):123-125.

[4]王慧,寧成,邢紅軍.“電勢差”教學的高端備課[J].物理教師,2013,34(7):26-27,30.

(欄目編輯? ? 劉? ?榮)

收稿日期:2024-01-04

作者簡介:于佳琪(1998-),女,碩士研究生,主要從事學科教學(物理)研究工作。

*通信作者:石紅(1964-),女,教授,主要從事物理課程、物理教學、中學物理實驗研究。