運用審辨思維培養高中生圖像識讀素養的價值辨析

胡萬鳴 邢利剛

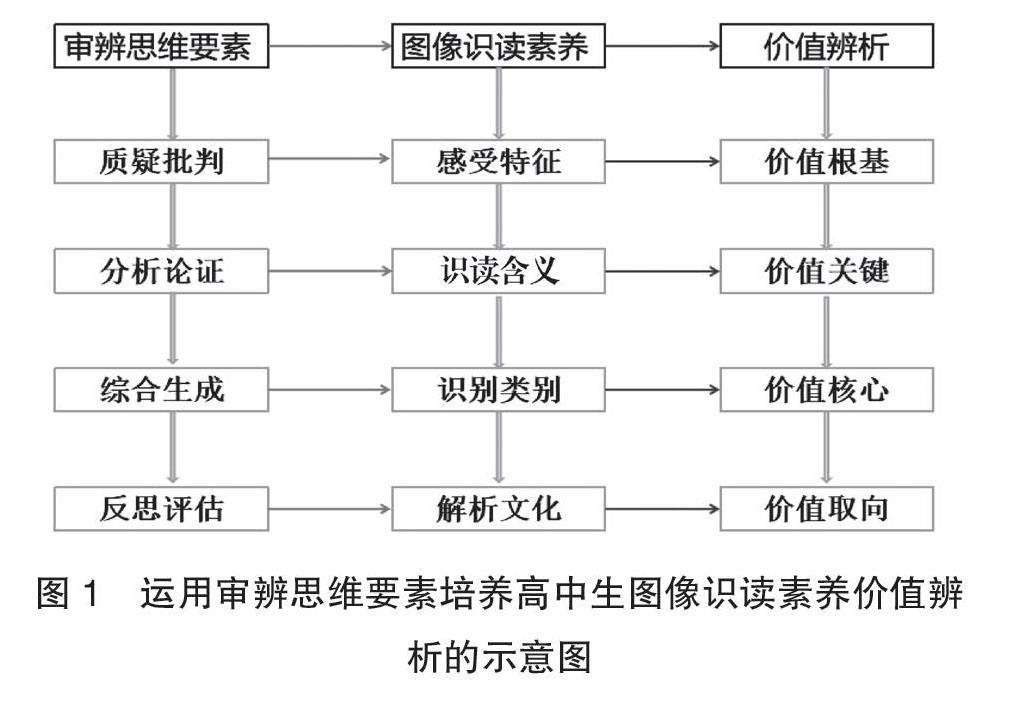

摘 要:依據審辨思維的要素,辨析了在高中生圖像識讀素養教學中運用審辨思維要素的價值,提出質疑批判是價值根基,分析論證是價值關鍵,綜合生成是價值核心,反思評估是價值取向。審辨思維對高中生圖像識讀學習的自主性、教師的教學素養和教學場地設備都有較高要求,如果這些條件能夠達到,其對培養高中生圖像識讀素養會有很大的促進作用,對提高學生審美與人文素養,落實立德樹人的根本任務具有積極的意義。

關鍵詞:審辨思維;圖像識讀;價值辨析;高中美術

作者簡介:胡萬鳴(1970—),男,廣東省中山市華僑中學。

邢利剛(1985—),男,廣東省中山市東區水云軒小學。

2018年,北京師范大學中國教育創新研究院提出了“21世紀核心素養5C模型”,審辨思維是其中的一個維度。審辨思維是個體適應未來社會發展所需要的核心素養,一個具有審辨思維的個體,在面對不同情境時,能夠不懈質疑、理性分析、不斷反思,得出合理結論或提出有效解決方案,慎重考慮他人觀點且尊重他人挑戰自己觀點的權利。審辨思維包括質疑批判、分析論證、綜合生成和反思評估四個要素[1]。審辨思維素養側重于認知維度,強調理性、有條理,能提升溝通與合作的效率,有助于高質量創新[2]。《普通高中美術課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)建議,評價要針對學生對美術知識與技能的掌握程度,關注學生在探究和解決問題中所體現出的美術學科核心素養的發展水平,以反饋和調控的方式確保教學目標的適宜性、教學策略與方法的有效性,并逐漸使學生形成反思、評價、調整與改進的能力[3]。高中美術教學的評價建議與審辨思維具有內在聯系,圖像識讀素養屬于高中美術教學評價的內容,而運用審辨思維要素是培養高中生圖像識讀素養的重要途徑之一,具有重要價值。

一、質疑批判是培養高中生圖像識讀素養的價值根基

贊賞學生質疑既有觀點,是培養高中生圖像識讀素養的根本策略。質疑即提出疑問,問題始于質疑,是審辨思維的基礎。不懈質疑表現為充滿好奇、開放思維和獨立思考。教師可引導學生觀看經典美術作品及其他視覺符號,詢問學生的感受,追問差異,對比既有觀點,鼓勵學生進行質疑,這有利于培養學生獨立思考、充滿好奇和開放包容的思維品質。例如,教師可在教學中讓學生比較唐代周昉的《簪花仕女圖》和明代唐寅的《秋風紈扇圖》,進而讓學生展開辯論,各抒己見。此時,學生的思維就會活躍起來,在辯論中激發進一步觀看畫作和尋找觀點證據的興趣。

贊賞學生從不同角度對作品提出新觀點,是培養高中生圖像識讀素養的根本方法。教師可在教學中提問學生:達·芬奇的作品《蒙娜麗莎》中的蒙娜麗莎連眉毛都沒有,你覺得好看嗎?是作者忘記了還是有意沒有給模特畫眉毛?是模特不讓畫家給她畫眉毛還是模特本身沒有眉毛?通過給蒙娜麗莎畫眉毛的活動,與原作進行比較,了解作品的創作背景和文化內涵,學生加深了對作品的了解,培養了多維度考慮問題的思維方法,這有利于提升他們思維的靈活性,對認識事物的本質具有重要意義。

贊賞學生不迷信權威,堅持真理的相對性,是培養高中生圖像識讀素養的根本指向。在每一次學習中形成的觀點都是學生學習的階段性成果。比如,霍貝瑪的《林蔭道》應用了單一的焦點透視,北宋張擇端的《清明上河圖》使用的是不斷移動視點的表現手法,即“散點透視”。有學生認為散點透視實際上還是焦點透視,有學生認為散點透視不科學,焦點透視相對于移動視點更高明。只要是學生基于自己的感受、觀察和理解形成的觀點,教師都應給予鼓勵和肯定。即便移動視點是中國畫的一個重要特點,教師也可以鼓勵學生質疑,進而形成創新觀點。

贊賞學生包容對美術作品的不同觀點,是培養高中生圖像識讀素養不可或缺的根本態度。包容體現為仁愛、共享和尊重,每個經過認真鉆研提出的觀點,都是基于一定的證據生發的思考,既有它的局限性,也有它的創新之處,學生可以不認同,但也應當尊重。傾聽與理解別人的觀點是一種學習的方法,是求取上進的途徑。比如,西班牙畫家委拉斯凱茲的作品《教皇英諾森十世肖像》,被英國畫家培根作為藍本,改畫成50多幅《肖像研究》的變體畫作品。兩位畫家對教皇的形象表達相似而又不同,都蘊含了各自的思想情感。審美活動是極其個性化的,每個人因經歷和感官體驗的不同對同一作品會有不同的感受。教師可引導學生聯系不同時代和形式對同一母題的表現進行比較,培養學生的全局意識和整體觀。

二、分析論證是培養高中生圖像識讀素養的價值關鍵

鼓勵學生辨別作品真偽,是培養高中生圖像識讀素養的關鍵要求。學生可以通過搜索和閱讀美術作品的資料,辨別作品真偽,培養自身的求真精神和研究方法。美術珍品材質講究,采用各種樣式獨特的落款,如字體、印章、題跋等,用稀缺性來保值。教師在教學中要讓學生通過真偽作品的辨析,學會不盲從。據傳,有人為了牟利,臨摹了元代黃公望的作品《富春山居圖》,偽造了黃公望的題款,乾隆皇帝得到贗品和真跡后真偽混淆,只因真跡“有古香清韻”“非近日俗工所能為”而心存疑慮,一時難斷,等待“他日之辨”,最后決定,“舊為真,新為偽”,將贗品視為真跡。由此可見,培養辨別作品真偽的藝術鑒賞能力十分重要。識讀、分析、辨別和論證經典作品,對提高學生圖像識讀素養具有很大的作用。

鼓勵學生辨析作品的含義,是培養高中生圖像識讀素養的關鍵內容。美術作品是人文的象征,審美活動具有很強的主觀能動性,不同時空的人對同一件作品的審美感受有時是大相徑庭的,每一種觀點都有它相對的合理性。羅中立的油畫作品《父親》曾被認為是用大幅畫布的尺寸去描繪一個愁容滿面的收糞老農民,不符合新時代農民的形象,但是當他給老農民耳朵上加上一支圓珠筆時,這幅畫立刻贏得很高的贊譽。通過分析論證,學生經歷了從作品內容的識讀到對作品內涵的解析的過程,這就讓圖像識讀進入了審美和人文的層面。

鼓勵學生發現論證過程中的邏輯漏洞,是培養高中生圖像識讀素養的關鍵導向。吳冠中提出中國畫“筆墨等于零”,強調筆墨要隨時代,要創造能表達當代人的情思和當代事物特征的新筆墨,不能用過去的筆墨語言生硬地套在新事物上,比如朦朧美的傳統筆墨是不能套用在西雙版納明麗的景色上的。吳冠中所強調的“筆墨等于零”,指的是當傳統筆墨技法不能表現新事物和畫家情思的時候就成了“零”,并不是否定筆墨本身的形式價值。教師要引導學生通過深度學習,理解整個論證過程,將畫家論點放置在具體的情境中,理解論點的邏輯,幫助學生更進一步理解吳冠中理論的時代意義,以此來看清、判斷、批評吳冠中“筆墨等于零”的謬誤與卓見。

三、綜合生成是培養高中生圖像識讀素養的價值核心

引導學生從不同角度識別圖像的類別,是培養高中生圖像識讀素養的載體。通過鑒賞美術作品,高中生要能夠從造型、色彩、比例、肌理、形態、材質、技法特點、風格特征、發展脈絡、情感、態度觀念、歷史文化現象和信息等角度識讀、分析、解釋作品,這是圖像識讀素養的基本要求。教師可通過學案里的填空、選擇、判斷、連線、填色、配色、畫圖等形式對學生進行考察,了解學生的學習情況,并及時進行小結,針對學生容易混淆和遺忘的美術圖像進行講解和鞏固,通過集體輔導、個人輔導、專題講解和內容串講等形式,讓更多的學生熟悉重要的美術圖像,為學生進一步進行美術作品、美術現象等的品鑒、判斷以及創作實踐奠定基礎。此外,針對同一篇作品,教師可給予學生不同維度的思考方向和要求,讓學生發散思維,尋找多維論據,培養學生多元的美術學習思維,提高學生的圖像識讀素養。

引導學生撰寫圖像識讀小論文,是培養高中生圖像識讀素養的重心。論文是探討問題、描述學術研究成果和進行學術交流的工具,具有很強的專業性和規范性。在對美術作品、圖形圖像、視覺符號等進行觀看、識別和解讀后,學生可對圖像的造型、色彩、材質、肌理、空間等形式特征進行分析、比較和辨析,用搜索、閱讀、思考和討論等方式識讀圖像的含義,了解圖像在生活、學習和工作中的價值,用小論文的形式把研究的過程描述出來,通過分享來發表個人觀點。同時,教師可以通過思維導圖、頭腦風暴等形式,給學生提供必要的支架,如采用選詞填空、句意判斷、簡短描述等方法,由淺入深、循序漸進地引導學生形成個人觀點,完成小論文。

引導學生根據圖像類別創作體驗性作品,是培養高中生圖像識讀素養的核心。美術是運用一定的媒材及技術表現人的需求、想象、情感和思想的藝術活動。感受美和鑒賞美是審美活動的基本形式,在此基礎上再進行表現美與創造美的體驗,就進一步加深了對美的理解,提高了審美活動的深度和質量。當把一種審美思想通過審美實踐變成一種可視、可觸、可嗅的實物作品時,學生就進一步提升了自身的審美素養和人文素養。教師可先讓學生對作品進行識讀和論文描述,再讓他們進行創作體驗。這樣,學生會有更強的主動意識,去臨摹或臨創經典作品,主動地學習其中的技能技巧,生成一種探秘圖像圣境的創作體驗。在審辨圖像的過程中,學生個體的圖像識讀素養和思維品質能得到較大的提高。

四、反思評估是培養高中生圖像識讀素養的價值取向

要求學生通過習作展覽反思對視覺文化現象的研究,是培養高中生圖像識讀素養的形式選擇。展覽是將作品公開陳列,供人們欣賞、交流、切磋、研究和買賣,共同促進審美活動的發展。學生有了研究報告論文,有了體驗性創作的作品,有了研究過程的材料,還要通過展覽會的形式把它們展覽出來,這是利用理性思維和情緒體驗來檢查自己的審美活動的行為模式。在展覽會中,學生可以完成對自己審美實踐的反思,促進自我監控和約束。學生都希望自己的作品能夠打動觀眾,教師要提倡學生在作品展覽時介紹自己的作品創意,補足作品中自己想表達但還沒有表現出來的地方,用演講展現自己創作的過程,用演示、示范、材料、草圖等表明自己的努力。學生在觀賞、評價、介紹的過程中可以提高反思能力,體味自己的價值判斷與經典作品作者、同學以及現實事物的異同,更立體地探究圖像的維度,在復盤得失的過程中明確今后努力的方向,進而提升審辨思維和圖像識讀素養。

要求學生運用圖像識別素養水平等級評估自己的審美活動,是培養高中生圖像識讀素養的導向準則。學校美育活動是有計劃、有目標的。《課程標準》把圖像識讀素養劃分為三個等級水平,建議學業水平考試安排在課程學習后進行,重點考查學生美術的審美感受、理解、鑒賞和表現能力,注重分析、解決問題和學習能力;考試形式分為筆試和學習檔案袋,筆試主要考查理論知識,試題中客觀題占比不超過50%,檔案袋中包括作品及其調查、草圖和反思等資料,考試結果用優秀、合格和不合格三個等級計分,并予以公示。在圖像識別素養的教學中,教師要將這些要求滲透進去,貫穿于教學始終,采用“教—學—評”一致的原則,讓學生在一開始就明白學習的內容、任務、進度、流程、要求和目標,確定好個人計劃。教師要在每個學習階段都設置一些評估表給每個學生,時間上可以彈性設置,要以合格作為基準,給學生的差異留下一定的空間,在一定的時間內讓所有學生達到合格后再進入下一環節,促使每個學生都為自己的目標而奮斗,在達成目標的過程中成長。當學生達成或超越預期目標、呈現成果的時候,就是他們的審辨思維和圖像識讀素養獲得發揮和展現的時候(如圖1)。

五、討論與建議

審辨思維是具有高度綜合性和復雜性的素養。教師只有在審辨思維教學中創設鼓勵學生批判質疑的問題情境,引導學生學會分析、比較、推理、論證,并將反思評估貫穿于審辨思維的全過程,把審辨思維傾向和技能融合起來,才能更好地培養學生的審辨思維。在進行審辨思維測評時,教師要以證據為中心設計任務,對審美任務做出詳盡的規劃和設計,要求學生有較強的自主研讀能力,鼓勵學生辨認自己的價值觀與其他價值觀的關系,揭露并解決價值沖突,以及根據自己的價值觀選擇行事方式。此外,學校和教師只有給學生提供便捷的資料查閱設備和場所,以及美觀且便于展示、存儲的教學場地和設施,才能產生高質量的審辨思維訓練和圖像識讀教學成果,才能提升學生的圖像識讀素養和落實立德樹人的根本任務。

[參考文獻]

馬利紅,魏銳,劉堅,等.審辨思維:21世紀核心素養5C模型之二[J]. 華東師范大學學報(教育科學版),2020,38 (2): 45-56.

魏銳,劉堅,白新文,等.“21世紀核心素養5C模型”研究設計[J].華東師范大學學報(教育科學版),2020,38 (2): 20-28.

中華人民共和國教育部.普通高中美術課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:52.