邂逅獨處

【關鍵詞】自我意識;獨處;心理輔導課;教學設計

【中圖分類號】G441 "【文獻標志碼】B "【文章編號】1005-6009(2024)44-0088-03

【作者簡介】1.楊海榮,廣州市第二中學(廣州,510530)教師,高級教師;2.陳慧慧,廣州市第二中學(廣州,510530)教師,一級教師。

【設計理念】

高中生處于自我意識發(fā)展的高峰期,開始從人際互動轉向自我審視,嘗試尋找獨處的機會,體驗獨處的感受。獨處與人際互動同等重要,是促進學生成長的重要需求。學生需要在追求獨處和親密關系之間找到平衡點,從而促進內在自我和諧。英國心理學家溫妮科特的客體關系理論認為,獨處能力是個體情緒發(fā)展成熟的主要標志之一,有助于個體變得更加穩(wěn)定、統一和完整。

本課旨在幫助學生理解獨處的重要性,引導他們學會如何高質量獨處,享受獨處帶來的平靜、放松的情緒感受,進而獲得內心成長。

【教學過程】

一、我的朋友圈

教師:你的微信有多少好友?

學生1:200個左右。

教師:一條朋友圈有多少點贊量?

學生2:100多個。

教師:你是否發(fā)過私密(僅自己可見)的朋友圈?

學生3:發(fā)過。

教師:這條朋友圈對你來說意味著什么?

學生4:那是屬于自己的小秘密。

教師:美國社會心理學家馬斯洛發(fā)現,自我實現者既能在人際互動中獲得快樂,也能從獨處里享受內心的喜悅。他們無論身處何種情境都能保持一種自在與舒適的狀態(tài)。盡管與人友好交往是一種能力,但學會與自己獨處,享受一個人的時光,同樣也是一種不可或缺的能力。獨處不僅是滿足心理需求的一種方式,而且對個體成長具有重要的意義。

設計意圖:通過學生熟悉的微信朋友圈,激發(fā)學生的課堂參與興趣,自然引出主題。

二、我的獨處時光

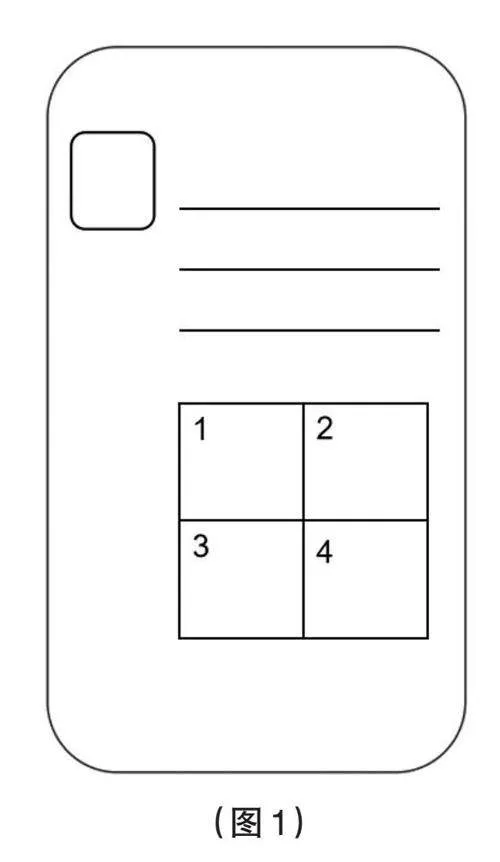

教師發(fā)放“獨處朋友圈”卡片(見下頁圖1)。

教師:如果你要發(fā)一條關于獨處的朋友圈,你選擇分享什么內容?你當時身處何地?正在做些什么事情?當時的心情如何?你是否享受那段時光?請在“獨處朋友圈卡片”的橫線上寫下相關文字。

學生1:周末在家時,我會獨自在陽光下安靜地待兩三個小時,看云卷云舒,感受陽光灑在身上的溫暖。這讓我有足夠的時間思考,并享受這份寧靜。

教師:我們在自愿選擇或渴望獨處時會擁有更多的可控感和自由度,在獨處中感受內心的沉靜和內在的富足。

學生2:剛升入高一時,我和班里同學不太熟悉,放學時,一個人走在校園里,有些失落和孤獨。

教師:在不能享受獨處時,個體可能面臨孤獨和恐懼的挑戰(zhàn)。在這樣的情況下,你采取過哪些措施讓自己舒適?獨處對我們的心理成長有怎樣的意義和益處呢?

設計意圖:通過“獨處朋友圈”活動,幫助學生清晰地認識自愿獨處和非自愿獨處,喚起他們關于獨處的回憶和情感,進而深入探討如何進行高質量獨處。

三、高質量獨處秘笈

教師:獨處有不同類型,按照主觀意愿可分為自愿獨處和非自愿獨處,按照獨處時的感受,可分為建設性獨處和非建設性獨處,你當下屬于哪種狀態(tài)呢?請在卡片中“1”的位置用文字或繪畫的方式描述。

學生1:我目前的狀態(tài)應該屬于非自愿獨處,我寫了五個字——細膩而豐富。剛上高二時,由于與室友的作息時間和學習節(jié)奏不一致,我雖然被迫選擇獨處,但在這個過程中發(fā)現獨處讓我擁有更多的運動和閱讀時間。我感覺自己正在積極地適應和享受獨處的狀態(tài)。

教師:我們隨著成長能夠在獨處中審視自己,調節(jié)情緒。這讓我們在應對壓力或不確定時多些從容。可以說,獨處是有效調節(jié)情緒和放松自我的過程。

學生2:我感覺自己處于非建設性獨處狀態(tài)。我比較內向,覺得和人交往會消耗很多能量,但有時一個人也很難受,尤其是壓力大的時候,找不到人傾訴。

教師:我們即使是自愿獨處,也可能遇到困難。需要注意的是,無論身處何種獨處狀態(tài),我們都可以嘗試一些積極的建設性活動,讓自己在獨處中得到沉淀與成長。高質量獨處指個體與自身身心和諧相處,能夠專注感受內在情緒,享受獨處帶來的平靜與愉悅。我們如何讓獨處成為積極行為,并體驗高質量的獨處呢?請同學們根據自身經歷分享自己對高質量獨處的理解,在卡片中“2”的位置寫下自己的思考。

學生1:我喜歡在陽臺上種些植物,靜靜地觀察嫩芽生長、花朵綻放、果實成熟。那份寧靜和美好在心中油然而生。

學生2:在學習壓力大的時候,我喜歡到操場上慢跑,戴上耳機,聽著音樂,一步一步向前奔跑,感覺身心得到釋放。

學生3:閱讀能治愈孤獨的心靈。

教師:做自己感興趣的事,享受高質量獨處。一段高質量的獨處時光不僅讓人身心愉悅,減少對外部的依賴,還能加深自我認知。同學們分享的哪些獨處經驗對你有啟發(fā),請寫在卡片中“3”的位置。

設計意圖:通過“高質量獨處秘笈”活動,幫助學生澄清自己的獨處類型,在分享中獲得資源與能量。

四、我的“獨處宣言”

教師:獨處和人際互動是人類情感和心理需求的兩種表現方式。這兩種方式必不可少。從自我成長的角度來看,獨處是一種重要能力,其產生的積極經驗有助于個體發(fā)展。隨著年齡的增長,個體的獨處能力會變得越來越強。請你在卡片中“4”的位置,寫下“我的獨處宣言”。

學生1:獨處是一束光,引領我向上成長。

學生2:看見自己,看見心之所向。

教師:這是一條關于獨處的朋友圈,更是一份送給自己的禮物。周國平曾說,“獨處的確是一種檢驗,用它可以測出一個人靈魂的深度,測出一個人對自己真正的感受”。同學們,讓我們學會享受獨處,邂逅人生中的一次次高質量獨處。

設計意圖:通過“我的‘獨處宣言’”活動,鼓勵學生將高質量獨處的觀念帶入日常學習與生活。

【教學反思】

本節(jié)課聚焦“獨處”主題,通過“獨處朋友圈”引導學生從獨處經驗出發(fā),幫助學生覺察并理解自己在獨處時的感受。在活動中,學生能夠逐步識別和界定自己的獨處狀態(tài)。深度的內省探索有助于學生感受獨處的力量,獲得內在的掌控感。此外,學生在課上的真實分享不僅提升課堂教學效果,也為后續(xù)教學環(huán)節(jié)營造積極的心理環(huán)境。

但是,本節(jié)課仍有待改進。由于本節(jié)課強調靜態(tài)的獨處體驗,內省內容比重大,所以需要授課教師具有高度的感受性和共情能力。未來,考慮在課堂上引入一些動態(tài)元素,如教育戲劇、科技互動等,來增加課堂的趣味性和互動性。另外,“獨處”主題注重學生的內在體驗,對課堂的安全性要求較高。教師需要在課前與學生建立平等、開放的師生關系,賦予學生自主權,在教師提問和回應時應巧妙、真誠,貼近學生的實際需求,避免誤解或傷害學生。

【點評】

這是一節(jié)有溫度的心理課。教師為學生提供了一個專注于自我感受和深度體驗的空間,通過活動幫助學生習得與自我相處的能力。

1.選題有新意。該課以英國心理學家溫妮科特的客體關系理論為基礎,主張獨處能力是個體情緒成熟的指標之一,選題具有很強的現實意義。教師借助提問激發(fā)學生探索獨處的內驅性,鼓勵學生成為解決自己獨處問題的“專家”,從外部人際互動轉向內在自我感受,積極建構獨處經驗,獲得自我成長。

2.設計有深度。根據客體關系理論,個體在人際需要得到滿足后,才能將外在客體的愛轉變?yōu)樽陨韮仍诘木哂凶晕谊P愛的力量。授課教師從“我的朋友圈”出發(fā),憶“我的獨處時光”,尋“高質量獨處秘笈”,寫“我的獨處宣言”,在逐步提高獨處能力的過程中,讓學生不斷自我完善和成長。該課著重引領學生深度挖掘“獨處”的積極力量與內在資源,讓學生在活動體驗中不斷思考,提升獨處能力。

(點評嘉賓:田麗麗,華南師范大學心理學院教授)