農村學校有效課堂教學的探索

樊金華

摘 要:農村學校教育對象特殊,他們大多文化基礎、學習習慣、思維方式、自控力都較差,建構新知的能力更差。把在一線從教多年的感受、感悟與現(xiàn)代教育理念相結合,希望能拋磚引玉。

關鍵詞:農村學校;教育對象;有效教學;方法途徑

在市場配置教育資源與家長追求優(yōu)質教育的矛盾沖突中,對于我們這些偏遠山區(qū)的農村學校來說,生源主要是周邊高質量學校挑選后的“落地桃”。雖然他們文化基礎、學習習慣、思維方式、自控力都較差,但是他們的生活經(jīng)驗豐富,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

一、教育生活化

教材只起到了教學媒介的作用。偉大的教育家陶行知說:“生活即教育。”所以不能視教科書為圣旨。教材上的例子并不一定為學生所熟悉,例如小學數(shù)學中的長方體和正方體都是畫得方方正正的,學生機械地看那些圖形的長、寬、高并無興趣,也不容易實現(xiàn)知識的遷移,久而久之,學生就失去了“興趣”這位最好的老師,開始厭學。反之,我們讓學生拿出自己的文具盒、橡皮擦、字典等,讓他們在實物上找出長、寬、高,他們不僅容易找到,而且對長、寬、高的認識更為深刻,記憶更加牢固。源于生活的東西容易激發(fā)興趣,這樣的興趣還會慢慢誘發(fā)其簡單的實用主義價值觀。在這種價值觀的推動下,學生一般都會出現(xiàn)從“興趣—情趣—志趣—樂趣”的發(fā)展過程,最終愛好上這門學科。

二、教會學生自主學習和可持續(xù)學習

葉圣陶說:“教是為了不教。”學生是一個學步的嬰兒,教師是引領者,不能抱著他走,我們的作用是教給他走路的方法和技巧,排除他腳下的障礙物。教學是樹人樹德“工程”,你首先要有建筑原材料,這些原材料就是學生重新構建知識的必備基礎和自我構建能力。例如,長方體的表面積計算對于小學生來說是比較復雜的,我們只要把握兩個關鍵,一是讓學生自己動手拆生活中長方體的包裝箱,在實踐中找到長方體表面展開圖與長方體的長、寬、高之間的關系,其中:長×寬=S下=S上,長×高=S前=S后,寬×高=S右=S左;二是引導學生重新回憶長方形的面積計算方法,學生就會自我構建長方體表面積“S表=長×寬×2+長×高×2+寬×高×2”這一復雜公式了。這也符合美國實用主義教育學家和心理學家杜威提出的“活動中心論”即“從做中學”,陶行知先生也非常主張知行統(tǒng)一原則。如果我們只教教材,難免出現(xiàn)讓學生直接背公式的現(xiàn)象,學生的學習是囫圇吞棗,記住了相應階段的知識,失去了相應階段的發(fā)展底蘊。

三、建構知識要無痕化

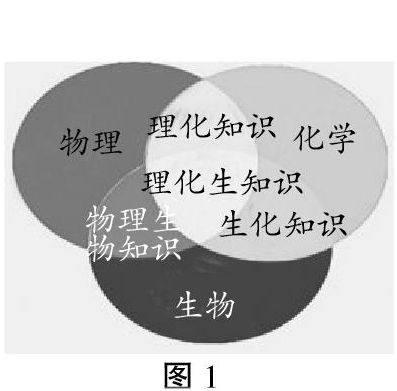

知識體系具有整體性,學科都是人為作了相對分割,學段與學段之間,學科與學科之間本身就是密不可分的鄰居。每一門學科都有這門學科的中心知識,除了這些中心知識以外,它還有準備與其他學段(或相鄰學科)相銜接的融會部分。比如,“二氧化碳”的物理性質、密度、分子運動、物理變化是相對獨立于物理學的知識。它的化學性質、組成、結構、化學變化是相對獨立于化學學科的知識。從呼吸作用來講,它又是相對獨立于生物學科的知識。從光合作用中的二氧化碳來講,它就是理化生的融合部分。從二氧化碳的滅火原理來講,它是物理、化學的融合部分……(如圖1)。教材上一般都只有中心知識部分,教師上課就不能只教教材。比如,低年級語文的識字教學重點是字的音、形、意這沒錯,但是僅僅就局限于此,那就丟了語文的“魂”,“語文”是什么?就是以語言文字為媒介,實現(xiàn)人與人之間的表情達意,傳遞思想感情,達到溝通交流的工具。毫無疑問,語文教學最終是要實現(xiàn)讀和寫,識字教學就教識字,不用字組詞,用詞說話,學生上了三年級開始啟蒙作文,以前的教學沒有延伸到“說”的部分,他怎么會寫呢?也就是說,識字教學向上拓展到“用詞說話”的部分,學生到了啟蒙作文的學習階段,教師向下鏈接一下以前的“用詞說話”部分,學生就會輕松地感覺到原來作文無非就是把我們想說的寫出來,這就形成了一個無痕融合。

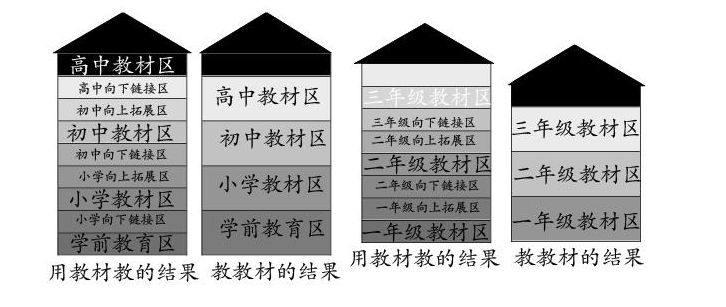

數(shù)學中的數(shù)不是孤立存在的,它是客觀事物的抽象形式,從數(shù)演變到用字母代數(shù)就是一個由低級到高級的思維發(fā)展過程,很多學生一接觸到代數(shù)部分成績陡然下滑,究其根源是教教材的結果,課堂教學沒有做好向上拓展區(qū),另一個階段就找不到向下鏈接區(qū),知識出現(xiàn)了明顯的斷層(如圖2)。小學數(shù)學只管機械算題,不管邏輯思維方法,初中理科肯定受影響。所以,教教材的教師是把教材孤立看待的,教材上寫什么他教什么,而用教材教的教師有大學科觀,有縱橫發(fā)展觀,他不以考分為最終歸屬,而是以給學生自主發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展奠基為教學歸屬。前者教學的結果是彩帶拼成的彩虹,后者教學的結果是雨后彩虹。

所以,不管面對什么樣的教育對象,只要用智慧引領教育,貧瘠的土地一樣綻放絢麗花朵!

參考文獻:

[1]陶行知.陶行知教育思想與合川教育整體改革[M].四川教育出版社,1991.

[2]劉良慧,張先華.教育觀念的革命[M].重慶大學出版社,2000-05.