記“生態系統穩態的維持”一節的理想課堂大賽

朱世芳

摘 要 理想課堂的實施帶來的是學生合作意識的增強、自主學習能力的提升。在“生態系統穩態的維持”一節的教學中,嘗試以組內合作、組間競爭的形式展開教學,充分調動了學生的課堂思考、課堂討論、課堂展示的積極性。

關鍵詞 生態系統 教學設計 自主學習

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

理想的課堂是師生共同經歷和享受的課堂,精髓主要體現在學生的課堂思考、課堂討論、課堂展示中。為了促進這一過程,提高課堂教學的效果,在“生態系統穩態的維持”一節的教學中,筆者對學生進行分組,以小組為單位,通過組內合作、組間競爭的形式開展教學。

1 音樂導入

教師:展示音頻,帶領學生欣賞“太湖美”:太湖美呀太湖美,美就美在太湖水,水上有白帆哪,啊水下有紅菱哪,啊水邊蘆葦青,水底魚蝦肥,湖水織出灌溉網,稻香果香繞湖飛,哎咳唷,太湖美呀太湖美……

教師設問:一曲“太湖美”唱出了曾經的太湖在人們心目中美好的印象。然而,如今的太湖生態環境已經逐漸惡化,最典型的事件是什么?是誰造成了這樣的結果?是誰打破了這樣的平衡?太湖生態系統能不能再恢復到以前的狀態呢?又需要我們做些什么呢?

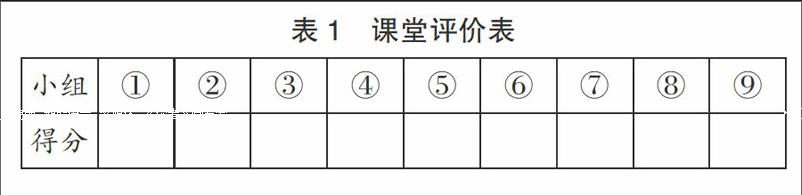

學生活動:學生感受曾經太湖生態環境之和諧,對太湖現在面臨的問題,展開討論,舉手搶答。教師在課堂評價表(表1)的小組格里記上得分。

教學意圖:通過對太湖的曾經和現在對比,讓學生感受到保護生態環境勢在必行,同時引出本節的課題。

2 明確本節課的學習目標

教師:利用課件展示本節課學習目標。

(1) 知識目標:闡明生態系統的自我調節能力;舉例說明抵抗力穩定性和恢復力穩定性;簡述提高生態系統穩定性的措施。

(2) 能力目標:設計并制作生態缸,觀察其穩定性。

(3) 情感、態度與價值觀目標:認同生態系統穩定性的重要性,關注人類活動對生態系統穩定性的影響。

學生活動:齊讀本節課的學習目標,并思考。

教學意圖:讓學生明確重點學習哪些知識,做到心中有數,有目的地進入本節課。

3 學習生態系統穩態的概念

教師設問:什么是生態系統穩態的維持?所謂生態系統的穩定,一方面,生態系統的結構要穩定,另一方面,生態系統的功能也要相對穩定。什么是生態系統的結構?什么是生態系統的功能?

學生活動:爭著展示生態系統穩態的概念,圈出關鍵詞,并回憶生態系統的結構、功能等內容。各小組以搶答的形式相應問題,并記上得分。

教學意圖:讓學生初步體驗生態系統的穩定性。

4 學習抵抗力穩定性、恢復力穩定性

4.1 抵抗力穩定性、恢復力穩定性的引入

教師設問:生活中,見過生態系統受到干擾后,仍然保持和恢復相對穩定的例子嗎?為什么生態系統能夠保持相對穩定?因為其具有什么能力?這種能力的基礎又是什么?

學生活動:小組討論1 min。派代表舉例:長江流域經常有污水排放,但是仍然保持相對穩定;草原經常放牧,但各種生物仍然很多;野火燒不盡,春風吹又生……小組分析這些生態系統能保持相對穩定的原因,總結出生態系統具有自我調節能力,最后在自己的小組格里記上得分。

教學意圖:在此過程中,教師拓展森林中的樹、蟲、鳥之間的關系,引出負反饋調節的概念,并舉出魚的死亡數量和湖泊污染程度的例子,簡單介紹正反饋調節。學生自然獲知哪種反饋更有利于生態系統的相對穩定。通過實際事例讓學生充分理解抵抗力穩定性和恢復力穩定性,同時讓學生感悟、體驗學習的樂趣。

4.2 舉例分析抵抗力穩定性、恢復力穩定性

教師用課件展示實例:蘇州——江南水鄉,小橋流水人家。話說乾隆下江南時,到了蘇州。看到水鄉人家上游淘米洗菜,下游洗澡洗衣,可是即便如此,水仍然很清澈。這番景象讓乾隆大為驚奇。可是,他也發現蘇州虎丘外圍的河流被眾多染坊流出的廢水污染得骯臟不堪、臭氣熏天。于是,他立即下令嚴禁商賈平民在虎丘一帶開設染坊。后來,虎丘重現綠水青山。

教師設問:水鄉人在河流中淘米洗菜、洗澡洗衣,河水為何仍能保持清澈?既然生態系統具有自我調節能力,為什么虎丘外圍河流還會出現“水污染事件”呢?這說明了什么問題?染坊停止排污后,虎丘外圍的河流出現了什么變化?

學生活動:思考并討論5 min,小組搶答上述問題,并在表1中自己的小組格里記上得分。

教學意圖:學生理解并實際運用抵抗力穩定性、恢復力穩定性的知識,并從中獲知生態系統的自我調節能力是有一定限度的。教師預先創設問題情境,利用有趣的故事型實例讓學生愉快地接受知識,使學生自主學習的熱情更加高漲,為突破重點和難點奠定了良好的基礎。

4.3 總結抵抗力穩定性、恢復力穩定性的概念

教師用課件展示抵抗力穩定性、恢復力穩定性的概念:抵抗力穩定性:生態系統抵抗外界干擾,并使自身的結構與功能維持原狀的能力;恢復力穩定性:生態系統在受到外界干擾因素的破壞后恢復到原狀的能力。

教師設問:分別用8個字概括2個概念。

學生活動:小組討論后,作出總結,抵抗力穩定性:抵抗干擾,保持穩定;恢復力穩定性:受到破壞,恢復穩定。總結好的學生在自己的小組格里記上得分。

教學意圖:培養學生的總結、歸納能力,使學生充分理解兩大穩定性。

4.4 不同類型的生態系統穩定性比較

4.4.1 北極苔原生態系統和熱帶雨林生態系統的比較

教師用課件展示北極苔原生態系統和熱帶雨林生態系統兩張圖片。

教師設問:不同的生態系統,兩種穩定性有無差異?從以下幾個方面比較:生物種類多少,營養結構復雜程度,自我調節能力大小,抵抗力穩定性高低,恢復力穩定性高低。為什么營養結構復雜的生態系統自我調節能力就強?因此,要想提高一個生態系統的穩定性,可以怎么做?

學生活動:思考后,小組競爭著上黑板展示,其他小組幫忙修正,逐步完成黑板上的填空,參與該過程的都在自己的小組格里記上得分。

教學意圖:利用優美的風景圖片吸引學生的注意力,體驗生態系統的穩定性。教師拓展分析,幫助學生理解生物種類、營養結構以及自我調節能力與兩大穩定性的關系。

4.4.2 人工林生態系統和森林生態系統的比較

教師設問:可否畫圖表示兩大穩定性與營養結構復雜程度的關系?一般來說,生物種類越多,營養結構越怎樣?自我調節能力越怎樣?抵抗力穩定性越怎樣?恢復力穩定性越怎樣?

學生活動:思考后,在黑板上畫出兩大穩定性與營養結構復雜程度的關系曲線圖,記上該得的分數。

教學意圖:充分體現學生自主學習的理念,教師大膽地把一些通過學生討論能解決的問題留給學生自己,讓學生通過思考、討論、分析、歸納以及總結等等過程,主動地構建知識,鞏固知識。

5 “生物圈2號”的資料分析

教師用課件展示資料:1993年,8個人被送進“生物圈2號”,本來預期他們與世隔絕2年,可以吃自己生產的糧食,呼吸植物釋放的氧氣,飲用生態系統自然凈化的水生存。但18個月之后,“生物圈2號”系統嚴重失去平衡:氧氣濃度從21%降至14%,不足以維持研究者的生命,輸入氧氣加以補救也無濟于事;原有的25種小動物,19種滅絕;為植物傳播花粉的昆蟲全部死亡,植物也無法繁殖。

教師設問:正因為有這樣的穩定性,人類在地球上生活得才如此地愜意,看完“生物圈2號”的圖片及資料,能給人類哪些警示?目前,地球面臨哪些生態環境問題?當然,人類現在已經意識到這些問題,也采取了相應的措施,同學們也可以從自己力所能及的事情做起,舉出例子。

學生活動:討論并作經典總結:“地球只有一個,要保護好地球”。學生舉出很多生態環境問題,也提出很多自己可以做的保護地球的事例,舉出例子的小組則在自己的小組格里記上得分。

教學意圖:通過列舉生活中的實例,引導學生關注身邊的生態系統,讓學生主動地接受生物學知識,并將其應用于生活,從生活中來,到生活中去。

6 課堂檢測

教師:課件展示以下檢測(略)。

學生活動:思考并討論5 min,競爭著回答以上問題,回答正確的在自己的小組格里記上得分。

教學意圖:及時反饋學生的課堂掌握情況,便于教師及時調控,了解學生的動態,對提高教學質量起著舉足輕重的作用。

7 設計生態瓶(缸)并分析其穩定性

教師設問:如果提供罐頭瓶(透明的飲料瓶等)、柳條魚、小田螺、小蝦、水草、浮萍、泥土、足量池水等實驗材料。如何制作小型生態瓶(缸),才能使它在較長時間內維持相對穩定?能否嘗試著在紙上畫一個生態瓶(缸),并說出這些生物在其中的關系?

學生活動:各小組利用白紙,集體動手繪畫出一個生態瓶(缸),小組搶答、講解:在這個密封的小型生態瓶中,有生產者水草,消費者小魚,還有分解者真菌和細菌。水草通過光合作用為自身和小魚提供了營養物質,也提供了呼吸作用所需的氧氣。水草、小魚釋放的二氧化碳以及微生物分解殘落物產生的二氧化碳又被植物利用。畫得合理的、解說到位的小組均在自己小組格里加上得分。

教學意圖:讓學生自己講解所畫的圖,解說所畫內容屬于生態系統中的何種成分及它們之間的聯系,可以充分調動學生的學習興趣,同時鞏固前面所學知識。通過展示不同小組畫的圖,學生發現錯誤、糾正錯誤,達到理解并記憶設計生態瓶(缸)的注意點的目的。

8 課后拓展

教師設問:如果讓你來當本縣的環保局長,你在提高生態系統的穩定性上要做哪些方面的工作,才有可能把本縣建設成一個秀麗的家園?

學生活動:課后討論。

教學意圖:學有所用,讓每一名學生充分發揮自己的想象力。

本節課的最后2 min統計各小組的得分,師生共同為得分最高的小組鼓掌,并為該小組作出貢獻最大的學生鼓掌。對得分最低的小組,教師應加以適當鼓勵。

以小組為單位的活動增強了學生的參與意識、合作意識,同時也提升了學生自主學習的能力,符合理想課堂中學生自主學習、互助學習的要求,使學生在課堂上情緒高漲,充分激發出學生的學習興趣,收益頗豐。