探究性資料分析教學中學習問題的預設

王孟富

【摘要】只有預設好恰當、合理的學習問題,才能促進教學有目標、有計劃、有組織地有序開展。文章從探究性資料分析的一般過程和方法入手,從提問與假設、設計探究方案、驗證與推理、探究結果或結論、激發學生認知沖突等五個方面,探討了探究性資料分析教學中預設學習問題的有效途徑。

【關鍵詞】探究性資料分析;學習問題;教學預設

隨著課程改革的不斷深化,教師增強了課堂教學的動態生成意識。但是,許多教師過分強調課堂的動態生成,夸大了動態生成的作用,忽視了課前的預設,認為課堂教學設計越簡單越好,應該放手讓學生自主學習,讓生成決定課堂,甚至不用備課,因而對學生的了解疏忽了,對教材的研究粗淺了。

教學是有目標、有計劃、有組織的活動。它需要教師做出周密的安排,制訂出詳盡的計劃,做好充分的準備。要想取得好的教學效果,提高教學質量,教師必須進行充分的預設,特別是針對學習問題的預設尤為重要。

探究性資料分析是讓學生在主動參與學習的過程中進行資料收集與分析的科學探究方法,其主要目的是讓學生在探究問題的活動中獲取知識,了解科學家的工作方法和思維方法。生物課更多的是學生的分析、討論、論證、交流等活動。學生要由過去從學概念、規律的學習轉變成為通過各種事實和材料來發現概念和規律的學習,后者的核心是針對學習問題的探究。教師不僅要認真理解、分析和領會課程標準要求,而且還要明晰教材的知識體系,熟悉教材重難點內容的編排方式,找準學科核心知識、主干知識,使得學習問題能夠導向重視對學生生物探究能力的培養。只有預設好恰當、合理的學習問題,才能促進學生準確領會探究性資料分析的一般過程和方法。

一、從提問與假設的角度來預設

當學生面臨各種讓他們感到困惑的問題的時候,要引導他們對問題進行分析和比較,提取出具有探究意義和價值的問題,然后形成假設。

例1:韭菜和韭黃是同一種植物,韭菜是露天生長的,它的葉片綠色;韭黃是在遮光條件下生長的,它的葉片黃色。大蔥埋在土中的部分是白色的,而暴露在外的部分是綠色的。有關的科學研究證實,黃白色的葉中沒有葉綠素。讀了這段文字,你有什么問題需要探究?(1)你提出問題是: ?(2)你做出的假設是: 。

像這樣,結合生活經驗,要求學生運用所學基本知識來預設探究性學習問題或作做假設,通常是考查學生提問與假設能力的重要途徑。

二、從設計探究方案的角度來預設

如今已經進入互聯網時代,資料或信息源十分豐富,必須要讓學生學會收集資料的方法、途徑,并對獲得的資料進行歸納、比較、統計分析,提出正確的觀點。

例2:對七年級上冊《生物圈》一課中各內容的資料進行收集。課堂上,讓學生根據各自收集的資料,以四人為一小組,對老師提出的有關生物圈的問題進行討論,然后小組長把小組的意見和資料向全班進行展示,其他小組補充。要能夠通過討論和交流,表明自己的觀點,進一步澄清事實,解決問題。提問的時候,盡量地照顧到各個小組都有發言的機會,這樣,每一位同學的意見都能通過小組所選派代表的發言,參與到課堂上進行交流。然后共同總結收集資料的方法。最后利用這堂課所學習的知識解決如下問題:“你養過花嗎?怎樣才能滿足植物生活所需要的各種條件?給你一棵不認識的花苗,你將如何種植?”

例3:吃過酸的水果或酸菜時,人的唾液腺會分泌唾液嗎?請同學們以4人小組為單位收集相關事實,一周后將收集到的資料在班上表達交流。注意,你的交流內容包括:假設是什么?收集事實的計劃、方法與途徑是什么?收集到了哪些事實?怎樣對這些事實進行分類?每類事實分別說明了什么道理?

收集事實的途徑有許多,可以訪談,可以調查,也可以到網上搜索。網絡上的資料太多了。這兩個實例說明,要引導學生提出有價值的問題,形成假設,然后要求學生帶著問題到網絡上去查找資料。要教會學生根據收集到的資料提取觀點,找出主線,形成思路,嘗試驗證自己的假設是否正確,從而得到正確的結果與結論,能有說服力地去解決先前提出的問題。

三、從驗證與推理的角度來預設

通過收集資料或證據來檢驗假設,運用生物學的原理和方法,形成對所探究問題的合理解釋。

例4:在上述例3中,比如要探究反射的種類,可以通過一些日常生活中的例子引導學生思考這些反射是生來就有的還是通過生活經驗的積累而形成的,進而歸納出簡單反射與復雜反射的主要區別。另外,用“吃過梅的人見到梅流口水”和“吃過梅的人談起梅流口水”這兩個例子,引導出在復雜的反射中,與語言、文字有關的反射是人類特有的。通過有意編排的相關內容的對比訓練,使學生更深刻地理解它們之間的主要區別。

例4是運用生物學知識驗證假設的典型例子。所以,從驗證與推理的角度來預設學習問題,使得學生的學習能力朝著教師的教學目標一步步靠近,最終實現原先設定的教學目標。

四、從探究結果或結論的角度來預設

這里所說的探究結果或結論有兩層意思:一是科學上有結論的發現,二是指學生自己在實踐中的發現。這種帶有情景或感情意愿的結果和結論,最能吸引學生注意力,也最能激發他們的探究意愿。

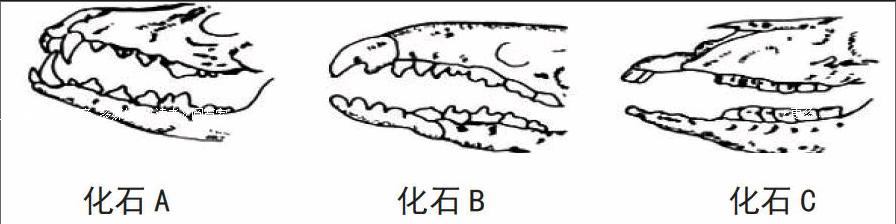

例5:科學家在某處發現了一些動物的化石,其中有三種動物的頭部化石保存比較完整。科學家經過研究認為這三種動物的食性各不相同,有食蟲的,有食肉的,還有食草的,請仔細觀察對比下列三幅圖片并分析回答相關問題:

化石A 化石B 化石C

(1)形成化石A的動物的食性怎樣?判斷的依據是什么?(2)形成化石B的動物的食性怎樣?判斷的依據是什么?(3)形成化石C的動物的食性怎樣?判斷的依據是什么?

例6:藹欣同學發現市橋河的水漸漸失去了澄澈之美,有時還會聞到陣陣臭烘烘的味道,水中的植物也不見了影蹤。這是為什么呢?她經過詢問老師,上網搜索,查閱相關資料后得知,人們排放的生活污水可以影響和改變植物生存的環境,甚至導致植物死亡。endprint

例5是從科學性發現入手來預設探究性學習問題,例6是從學生自己的探究結果或結論的角度來預設探究性學習問題的。因為探究性實驗和探究性資料分析的教學方法和過程在許多時候基本是相似或相近的。況且,把這個探究性實驗的設計表當成一種資料分析也是妥當的。

五、從激發學生認知沖突的角度來預設

認知沖突就是當個體意識到個人認知結構與環境或是個人認知結構內部不同成分之間的不一致所形成的狀態。在教學過程中,教師應善于制造認知沖突,提出富有探究性的學習問題,引起學生的思考,從而達到逐步培養學生的學習興趣,實現課堂教學優化的目的。認知沖突的設置離不開教師對教材的精致解讀,離不開教師的精心預設,離不開教師對學情的精確分析,離不開教師的教學智慧。

例7:閱讀下文,回答有關問題:

(A)盛夏的一天,幾位同學正在一個大魚池旁欣賞金魚。突然,李剛用手指著水中浮動的小白點說:“這是什么?它為什么在動?”經過思考,李剛首先提出了一個探究性問題。

(B)王強覺得這個問題值得研究。他認真地思考著生物與非生物的區別,他拉著李剛的手肯定地說:“我覺得這不是一般的粉末,而是生物。”為了證明他的猜想,王強決定和李剛一起探究。

(C)經過討論和修改,他們各自寫出了探究活動計劃。

(D)于是,王強用滴管吸取一滴池水,做成玻片標本,用顯微鏡認真觀察,肉眼所見的這些“小白點”在顯微鏡下都有相似的結構,都能進行有規律性的運動。王強又用滴管在蓋玻片一側小心地滴加了一滴食鹽水,發現“小白點”都游向了另一側……

王強和李剛還做了一個對照實驗:向1、2號試管中各加入10ml池水,1號試管口用一層塑料薄膜密封,2號試管口用一層紗布做同樣處理,放在水池旁邊適宜的相同環境下。3小時后發現,1號試管中的小白點全部不能動了,而2號試管中的小白點卻照樣可以運動。

(E)他們對照生物課本草履蟲的結構圖,最后判斷浮動的小白點原來是一種單細胞動物——草履蟲。

(F)后來,他們還發現,如果投入的食物過多,幾天后,水池中的小白點就變多了。

根據上面敘述的六個步驟,請你回答以下問題:

(1)李剛在(A)步驟提出的探究性問題__________?

(2)以上敘述哪一個步驟是假設?( )(填字母)

(3)以上敘述哪一個步驟是實施計劃?( )(填字母)

(4)王強和李剛的探究結論是什么? 。

可見,在教學中恰當地設置認知沖突,能激發學生的探究欲望,幫助學生充分經歷探究過程,發展學生解決問題的能力。巧妙設置認知沖突的課堂,必定充盈著生命的活力,洋溢著師生靈動的智慧,成為促進師生共同發展的快樂殿堂。

上面的事實說明,探究性資料分析教學中對學習問題的預設的要求不是降低了而是提高了。教師不但要預設學生的“已知”,還應該注重預設學生的“未知”。因此,教師應盡可能多地了解學生,預測學生自主學習的方式和解決問題的策略。這就要求預設能真正關注全體學生的全面發展,為每個學生提供主動積極活動的機會,讓不同層面的學生得到不同的發展。

當然,課堂教學是千變萬化的,再好的預設也不可能預見課堂上可能出現的所有情況。面對課堂上的提問,學生從各自的視角出發,總有著一份屬于自己的發現。當學生的回答偏離了教師的預設時,就需要教師根據實際情況靈活選擇、整合乃至放棄原有的預設,隨機生成新的教學方案,使靜態的預設方案變成動態的、富有靈活性的實施方案。endprint