淺談對農村寄宿制初中學生課余生活的指導

郭桂林 張金長

內容摘要:本文在界定農村寄宿制初中和課余生活指導基本概念的基礎上,對農村寄宿制初中學生課余生活指導現狀進行了調查了解,并對當前現狀的原因進行了初步分析。針對現狀和原因分析,作者提出了五個方面的改進建議。

關鍵詞: 課余生活指導 歸因分析 對策建議

一、問題的提出

隨著義務教育均衡發展的穩步推進,一些偏遠山區的孩子離開了家,進入到學習生活條件相對較好的寄宿制學校學習生活。農村寄宿制初中學生在校時間要遠遠多于走讀的學生,和家長接觸的時間遠遠少于走讀的學生。他們在課余生活內容的廣泛度以及參與度等方面都存在一定的差異。走讀學生的課余生活受家長的指導或影響較大,而寄宿制學生和家長接觸時間少,課余生活受家長影響少,受老師和同學影響大。寄宿制學生的課余生活時間更容易被各學科任課教師以各種名義占用,原本一部分本該由學生自由支配的時間會成為寫作業的時間。即便沒有被占用,多數學生也是在聊天或打鬧,這種自發的隨意的的課余生活狀態缺少計劃性和目的性,存在較大的盲目性和隨意性。學生課余生活的經歷和體驗對于學生正確價值觀的形成、興趣特長的培養、參與探究能力挖掘都有重要影響,因此,加強對農村寄宿制初中學生課余生活的指導對于寄宿制學生的全面健康發展意義重大。

二、本文涉及基本概念的界定

本文所說農村寄宿制初中指的是以農村學生為主體生源實行全員寄宿管理的初級中學。這里所說的課余生活指導指的是教師或其他校工作人員針對學生在校期間課堂以外的生活進行引導和幫助,以期實現學生身心全面健康發展。

三、農村寄宿制初中課余生活指導現狀

為進一步了解農村寄宿制初中學生的課余生活指導現狀,我們以一所純初中寄宿制學校——延慶第八中學為樣本進行了抽樣問卷調查。該學校在義務教育均衡發展背景下由原來7所山區初中校合并而成,生源覆蓋88個川山區自然村,是本區唯一一所全寄宿制學校,具有一定的代表性。我們共發放調查問卷340份,實際回收有效調查問卷340份,調查對象包含學校中層以上領導、宿舍管理員、班主任、任課教師、學生、家長6個群體。

第一,對農村寄宿制初中開展課余生活指導意義的認知現狀——學校各層面對開展課余生活指導的意義有一定的認識。

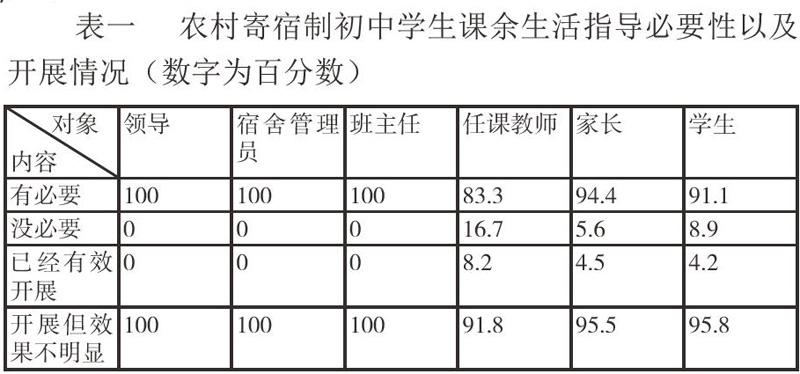

我們對學校各層面人群的課余生活指導必要性的認知程度進行了調查,目的是了解學校范圍內不同層面人群對在寄宿制初中學生中開展課余生活指導的意義,調查結果如下:

借助調查數據能夠看出,該校多個相關群體都認為對農村寄宿制初中學生開展課余生活指導有必要。雖然任課教師對此的認同程度略低,但也達到八成以上。從家長和學生的角度來看,絕大多數家長認為應該開展針對學生的的課余生活指導,數字的背后反映出家長對目前孩子課余生活現狀是不滿意的。從學生自身看,他們也對目前的課余生活情況不特別滿意,九成以上的學生要求或者希望能夠加強對學生課余生活的指導。從學校領導、宿舍管理員、班主任層面看,他們全部認為這項工作很有必要,反映出這些群體對開展課余生活指導的意義的認識更為深刻。

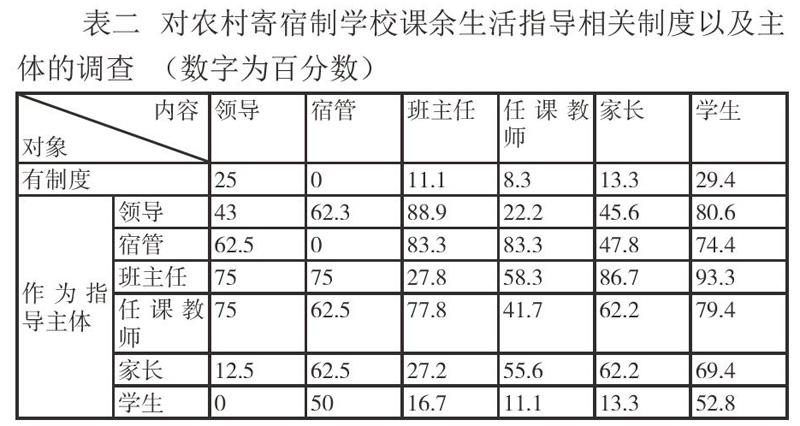

第二,當前農村寄宿制初中課余生活指導相關制度建設以及指導主體現狀——開展課余生活指導缺乏系統的制度安排,指導主體以宿舍管理員、班主任、任課教師為主。

在針對“哪些人應該成為農村寄宿制初中課余生活指導骨干力量”的調查中,不同調查對象的態度有一定的差異。從數據的比較來看,學校領導和宿管人員趨向認為班主任和任課教師應該成為參與課余生活指導的骨干力量,而班主任和任課教師趨向認為宿舍管理人員應成為課余生活指導的骨干力量,班主任還認為學校領導也應該成為課余生活指導的骨干力量。對于學生和家長而言,他們則希望學校領導、班主任、任課教師都能成為開展課余生活指導的骨干力量。另外,還有超過半數的學生認為自己可以指導自己的課余生活,這一現象的背后反映出相當多的學生希望自己能掌控屬于自己的時間,不愿意別人占用本該屬于自己的時間,這和一些教師過多占用學生課余時間完成個學科作業有關。

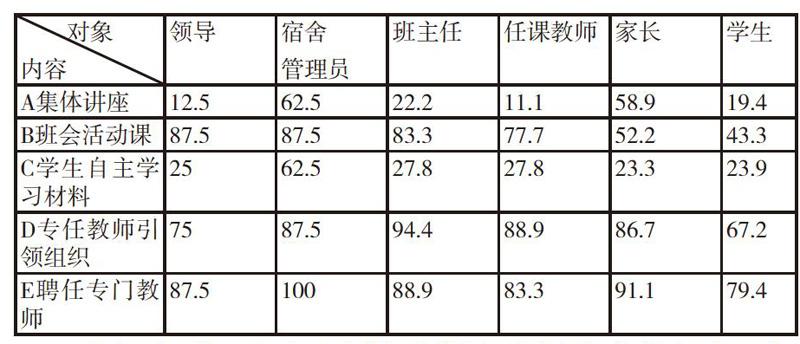

第三,農村寄宿制初中學生課余生活指導主要方式和途徑現狀——課余生活指導的方式途徑較為單一,以課外活動課形式為主。

數據表明,影響和制約農村寄宿制學生課余生活指導開展的因素是多方面的,也是綜合的。學校領導傾向于借助班會活動課和聘任專門教師開展指導活動;宿舍管理員一致認為應聘請專門教師進行課余生活指導,另外,他們多數也贊成通過班會活動課或者由專任教師進行引領組織。更多班主任則認為應該由任課教師進行引領和組織。任課教師有八成以上認為由自身進行引領和組織比較合適,家長和學生基本認為應該由任課教師或者專門聘請教師進行課余活動指導。

第四,當前農村寄宿制初中開展課余生活指導主要內容現狀——以學科拓展類活動指導為主。

在課余生活指導的內容調查中,筆者根據實際以往課余生活指導方面的經驗選擇了8項內容作為調查選項,這8項內容涵蓋了前一段時間課余生活指導的內容,還包括一些學生以及家長希望能得到及時指導呼聲比較高的內容。從調查數據來看,不同調查主體對課余生活指導的內容的取向也表現出不同的側重。領導層面認為除了家庭作業之外其他所有內容都應該成為對學生進行指導的內容,宿舍管理員、班主任、學生的調查數據也都反映出“家庭作業指導”不應成為課余生活指導的主要內容,可奇怪的是任課教師和家長卻希望對學生加強這方面的指導。在其他幾項指導內容當中,除了“學生對力所能及家務勞動的指導”和“家長對體育活動的指導”數據相對較低,其他各項都是比較高的,體現出不同層面的調主體對課余生活指導的內容還是基本認可的。

四、現狀歸因分析

筆者根據調查數據和對教師的訪談了解對以上狀存在的原因進行了分析,大體得出以下認識。

1.農村寄宿制學校教師參與課余生活指導積極性不足歸因分析

數據反映出農村寄宿制學校一線教師雖然對開展課余生活指導的意義有明確的認識,但他們從事這項工作的積極性并不是很高。究其原因,筆者認為至少有以下幾方面。

(1)教師工作時間有限,不愿意額外增加工作量

作為農村寄宿制學校的教師,他們的工作量本身要比同規模的走讀制學校的教師工作量要大。他們不但要完成一天八小時規定的正常的教育教學任務,還要在學校或年級組的安排下完成學生午間晚間休息學習的看護和指導工作,也要完成學生日常生活衣食起居的照料工作。如果再增加課余生活指導的任務,教師會感到額外增加了工作量,雖然他們對這項工作的意義有明確的認識,但面對沉重的教學成績壓力,面對并不完善的考核評價制度,他們更愿意把有限的精力投入到見效更快的教學成績提升方面。

(2)教師參與課余生活指導的能力嚴重不足

該校的教師絕大多數來源于以前撤并學校,對寄宿學生的生活學習的管理還是沿用以前管理經驗。很多一線教師并不十分清楚寄宿制學生課余生活指導是怎么回事,也不清楚可以通過哪些方式開展課余生活指導,至于指導的具體內容更是知之甚少,他們沒有把寄宿制學生和走讀制學校的學生不同的生活環境進行分析比較,不能站在學生生活和成長的角度上看問題,不愿意去深入研究寄宿制學生真正成長所急需的是什么。名義上是課余生活指導課,實際上就相當于自習課或知識輔導。

(3)學校對教師的考核評價機制不健全

學校對教師的考核評價直接關系到教師的績效工資和獎金等待遇。對寄宿制學生開展課余生活指導從長遠看無疑對學生健康成長是有利的,但從短期來看對提升學生學習成績的效果似乎并不是特別明顯,學校對教師的考核評價機制對課余生活指導這一內容幾乎很少涉及,教師干與不干,干多與干少并沒有明顯的區別。這樣的評價制度很難調動教師參與課余生活指導的積極性,即便是開展了相關的指導活動,其質量和效果也是打了折扣的。

(4)學校缺少系統的課余生活指導的制度安排與監督管理

有些學校雖然也利用校本活動課開展一些課余生活指導活動,但這種指導更像是課堂教學的延伸,學校缺少有針對性的管理制度,指導的內容也有較大的隨意性,有的干脆當成自習課。

2.學生對參與課余生活指導積極性不高歸因分析

初中學生年齡在12—15歲左右,這一年齡段正是從兒童向青少年過度的階段,這一階段的孩子呈現的基本特點就是自主能力差,主體意識不強,行為情緒容易受到外界環境的影響。老師們跟學生們說的最多的就是學習、成績、中考,這些內容在學生的意識中已經落地生根,更何況學生并不是很清楚真正的課余生活指導課是個什么模樣,面對學校偶爾開展的類似于“自習課”的課余生活指導課,學生們很難產生濃厚的興趣,參與的積極性當然不會高到哪去。

還有一種情況是教師開展的課余生活指導的內容和學生真正的需求并不完全一致,這也會導致學生對教師的課余生活指導興趣不高。學校為了全面推進課余生活指導工作的開展,讓更多的學生能夠接受課余生活指導,往往采取“撥人頭”的做法,先不管學生是不是真正的需要,至少要讓每個學生都參與到教師設計的課余生活指導活動中。這種做法表面上看工作似乎開展的紅紅火火,但一部分學生由于是“撥人頭”強行指派參與活動,他們的積極性并不高,實際收獲并不大。

3.農村寄宿制學校課余生活指導制度缺乏歸因分析

學校缺少對課余生活整體制度設計的根源在于教育理念的偏差。一些學校和教師認為學生面臨中考和升學的壓力,不應該拿出更多的時間開展課余生活的指導,一些學校領導甚至覺得課余生活那是學生自己的事,學校沒有必要過多的進行干涉,學生課余生活的質量更多的應該是家長負責。他們認為寄宿制學生在學校期間最主要的任務就是學習,況且學校還要負責學生的安全,負責學校整體的秩序,如果不通過知識的學習填充學生的閑暇時間,學生的安全和學校的整體秩序就得不到充分的保障。因此,學校沒有必要制定課余生活指導方面的專門制度,即便是制定了一些制度,也難以真正得到執行。

另外,學校缺少課余生活指導制度整體設計也和學校一些領導干部的畏難心理有關。一所學校的學生有幾百人甚至幾千人,而教師只有幾十人或上百人。每一個學生都是一個獨立的生命個體,都有獨特的成長環境,都有完全不同的興趣愛好,要對所有學生的課余生活進行追蹤指導幾乎是不可能完成的任務。另外,開展這些指導活動也要受到教師水平、活動場地、活動時間、資金支持等多方面因素的制約,難度之大超乎想象。因此,一些學校認為明知不可為還要硬著頭皮去制定相關的課余生活指導的制度方案就是“不務正業”,就是“丟西瓜撿芝麻”。

五、對策與建議

一是進一步轉變觀念,提高所有教職工對開展課余生活指導意義的認識。

教育,應著眼于學生的終身發展。作為教育工作者,必須把促進學生的健康成長作為工作的根本職責,必須破除畏難心理,必須從立德樹人和促進學生終身發展的高度認識對寄宿制學生的課余生活指導的意義,努力為學生創造更多的全面發展、健康發展,揚長發展的可能性,引導學生對世界、對生活產生深刻而又 獨到的感悟體會理解和把握。

二是群策群力,制定課余生活指導的相關制度,保障指導活規范有效開展。

科學規范的規章制度是引領學校工作持續有效開展根本保障。在認識到位的基礎上,學校領導干部應該充分發揮的調動廣大教師的積極性和主動性,讓他們真正參與到對寄宿制學生課余生活指導的制度、方案的制定工作中來。眾人拾柴火焰高,學校領導干部要相信教職員工的能動性,大家群策群力,保障制度規范的科學性和可行性。教師參與的過程中也是自我學習,提升自我認識的過程。

三是加強對宿舍管理員、班主任、任課教師的指導培訓,明確各自的職責,提高他們開展課余生活指導的技能水平。

作為寄宿制學校要承擔一部分對學生家庭教育的功能,學校的每一位教師更是承擔著一部分家長的職責。學校應該從多層次、多角度加強對班主任、一線教師、宿舍管理員等課余生活指導能力的培訓。學校要為他們外出學習、接受培訓提供便利條件,要借助區縣德育科研部門的智慧和力量,拓寬指導思路,學習指導技能,學校要敢于讓不容崗位的教師承擔課余生活指導的任務,讓他們在實踐中積累經驗,反思教訓。

四是建立針對寄宿制學生課余生活指導效果的獎勵評價機制。

學校要在群策群力的基礎上制定課余生活指導獎勵考核評價制度,調動參與者的積極性。學校在每學期結束時進行獎勵評價,讓付出勞動的教師得到相應的報酬,激勵更多的老師參與到這項工作中來。

五是拓寬和豐富課余生活指導的內容,使其真正適應學生成長的需要。

教師要真正走進學生的生活,觀察學生在生活中存在的困惑和需要,根據這些需要確定指導的內容。課余生活指導的內容要近些學生生活實際,引領學生過健康多彩的課余生活。比如宿舍朋友交往指導、電子閱讀指導、網絡生活指導、時事評論指導、身心協調發展指導、心理健康指導、師生交往指導、生涯規劃指導、各種球類、棋類、繪畫、名著閱讀、科技制作等等,都可以作為課余生活指導的內容。

參考文獻 :

【1】 《農村寄宿制學校學生課余生活研究綜述》 吳霓、廉恒鼎 教育管理研究 2010年12月12期

【2】 《中小學課余生活存在的問題與對策》 重慶市教育科學研究院王緯虹、張波、褚建和、冉霞 《教學與管理》2013年2月1日