圖示記錄小學低段科學探究的支點

摘 要:對于小學生來說,學校是他們接觸的小型社會。求知欲較強的小學生,對整個世界充滿好奇。在小學開展科學教學,需要教師充分抓住學生的這一特點。學生年紀較小,對知識學習主要以趣味性為主,教師需要將枯燥的理論知識用活潑生動的語言講解出來。教師通過有趣的科學實驗,激發學生對科學的興趣,讓學生參與其中,則是對低學段學生最好的教學方式。隨著學生學習能力的逐漸提升,教師也應由引導式趣味教學轉變為理論教學。

關鍵詞:科學探究;小學課程;學習支點

中圖分類號:G424 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2095-624X(2019)34-0008-02

引 ? ?言

《義務教育科學課程標準(2011年版)》指出,科學學習要以學生主動探究為核心。教師應鼓勵學生發現問題、解決問題和得出結論,而不是一味地采用“填鴨式”的教學方式,向學生灌輸知識。親身經歷以探究為主的學習活動,是學生學習科學的主要途徑。這樣不僅能加深學生對知識的理解和認識,還能有效鍛煉和培養學生自主發現問題、解決問題的能力,同時使學生在解決問題的過程中不斷獲得發展。

一、當前科學教學中的幾大問題

1.提前確定主題

教師進行科學教學時應該提前確定好主題。通常情況下,教師上科學課時都有固定的主題,學生在課程中處于被動接受的狀態。學生跟隨教師確定的主題進行探究,沒有主動發現問題,從而導致學生缺乏發現問題的能力。教師所確定的主題,并不一定是學生所感興趣的,這樣就會造成學生課堂參與度較低,探索知識的興趣變差,從而導致課堂最終效果并不是很好[1]。但是,教師也不能一味地放任學生尋找主題。由于學生對社會的認知不是很全面,如果教師放任不管、任其發展,學生很有可能偏離正確的軌道,走向歧途。所以,在確定主題方面,教師需要把握一個度,這是教學過程中最重要的環節。

2.探究意義不明顯

很多教師在上科學課時,最容易犯的一個錯誤就是本次探究必須得出一個結論,圍繞這個結論進行探究。但是教師和學生不僅僅需要一個結論,更重要的是在這一次科學探究中所獲得的經驗和知識。學生能夠了解并且學到一些書本上沒有的知識,這才是科學探究最重要的意義。例如,在教學“利用水果發電實驗”(見圖1)時,教師可先向學生提問:“檸檬是什么?除了作為食物,它還有什么作用呢?”隨后,教師再向學生展示如何用檸檬進行發電,從而引發學生討論:“為什么檸檬可以發電?是不是其他水果也可以發電呢?用來導電的材質有哪些?”教師不僅僅需要向學生提問,還要從學生所提出的問題中挑出有意義、有價值、值得討論的進行引導和探討,激發學生的興趣。課堂結束之后,教師可讓學生思考身邊還有哪些知識,從而發散學生的思維,使其做到舉一反三。

二、科學教學的支點探究

1.鼓勵學生自我探尋和學會交流

大部分教師在教學中依舊采取“填鴨式”的教學方式,忽略學生的交流和合作能力的培養。而當今社會,這兩種能力極為關鍵。所以,課程標準中規定,學校應全面開展素質教育。

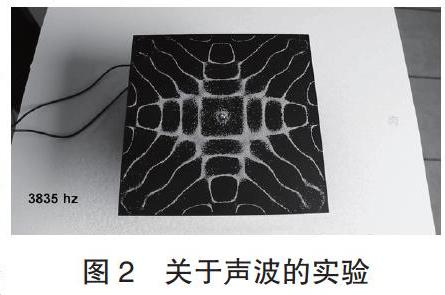

例如,在教學“關于聲波的實驗”(見圖2)時,教師要鼓勵學生兩兩自由組隊,觀察不同的聲波中沙子的運動情況,鼓勵學生積極發現問題、提出問題,互相討論,探究問題,對于別人提出的問題,要勇于解答。此時,教師只需要維持基本的秩序,對于學生解釋錯誤或者理解不到位的知識進行及時糾正即可,切不可過多干涉學生思考。

2.課堂教學只是基礎,積極引導課外發展

在傳統教學模式中,學生僅僅是坐在課堂上聽教師講解知識,教師向學生灌輸知識,學生被動地接受知識,這對于發展學生的獨立思考能力很不利。單方面被動地接受的知識是片面的,有些學生甚至沒有理解知識,僅僅依靠死記硬背以應付考試[2]。科學教學則完全不同,課堂從教師教學、學生被動接受知識,變成提供實驗的場所,學生的思維開始發散,不再局限于課堂。通過實驗,教師可激發學生的學習興趣,讓學生主動參與,發現問題、解決問題,完成主動建構知識的過程。通過這樣的學習方式,學生可以主動地思考并接受知識,比被動地接受知識更容易理解和記憶。學生思維在進行實驗時是發散的,是在不停地思考的。學生進行的科學實驗,揭示的是生活中隨處可見的生活小知識,更能調動學生的積極性。

換一個角度來講,科學實驗更加鼓勵學生走出課堂,走進自然,走進社會,走進生活,引導學生探索更加廣闊的世界,從其感興趣的一面入手,激發其主動學習的興趣,逐漸培養其的綜合素質能力,為以后高年級的學習打下堅實的基礎,科學實驗會對學生以后的發展帶來不可磨滅的影響。教師也從知識的灌輸者變成引導者,引導學生自主發現、自主探索。

3.教師在科學探究中的身份轉變

所有科學教育的前提條件必須是保證學生對科學學習的自主性,努力發現自己感興趣的問題,通過探索和思考以及與他人的交流解決問題。有的教師可能會極端地認為,讓學生保持自主性就意味著教師可以選擇放任不管,讓學生真正獨立地解決問題。其實,這樣的想法是錯誤的。對學生來說,只有保持相對自由、獨立的思考和解決問題的空間,才有利于其自身發展,教師則應該充分觀察學生,給予適當的鼓勵和指導。

教師應該適當允許學生失敗,這其實也是科學探索中必不可少的一個環節。太容易的成功對于學生來說并不是一件好事。但是教師要對那些已經沒有信心、反復出錯且找不到頭緒的學生進行適當的鼓勵和指導,對于那些剛開始或者是信心很足的學生則應選擇適當放手[3]。

4.教師評價很關鍵

教師應該適時鼓勵學生。在學生進行實驗時,教師不應該放任不管,而是要在學生做實驗的過程中,對學生進行相應的指導。學生做得很好時,教師也應該適時提出鼓勵,激發學生的學習興趣,并觀察學生的行為特點,總結學生的優勢和劣勢。

對于交流能力弱的學生,教師的積極評價和適時鼓勵,會增強他們的信心,讓他們愿意與人交流,從而顯著提升其交流能力。對于做事粗心毛躁的學生來說,適時的批評會讓他們快速地認識自身的錯誤,進而使其努力改正不良習慣。所以,教師在教學中應該認真仔細觀察每位學生的狀態,給予學生最客觀、最有價值的評價。

結 ?語

本文主要以小學低段科學探究的支點作為研究對象,面向小學低年級學生的科學教學進行分析。通過實驗發現,對于低年級的學生來說,在做實驗的過程中,教師主要是以激發學生的學習興趣為主,先進行實驗再講解理論更加適合,充分調動學生的手、眼、腦來理解、觀察、體驗整個實驗。教師在這個過程中僅僅發揮鼓勵和引導的作用,這符合新課標對教師在實驗課上的教學要求。

[參考文獻]

單飛燕.圖示記錄,小學低段科學探究的支點[J].時代教育,2018(08):156.

沈福鑫,陳誠.小學科學“杠桿的科學”一課的教學[J].實驗教學與儀器,2012(03):54-55.

袁崢.尋找一個支點,助效英語起點教學——低年級英語教學鏡像與重塑[J].小學教學設計(英語),2015(12):24-25.

作者簡介:張敏(1970.2—),女,江蘇太倉人,本科學歷,高級教師。