基于問題導向型的“研討式”教學模式的認知與構建

徐嬌玲

摘 要 “問題導向型”教學方法簡稱PBL(Problem-Basde Learning),是以問題為中心,組織學生積極思考、共同討論的一種教學方法。“研討式”教學模式是以建構主義為主要理論基礎,由我國湖南師范大學郭漢民教授在教學改革實踐中探索出來的一種新型教學模式。“研討式”教學模式現(xiàn)已廣泛應用在高校的各個學科專業(yè)中。筆者認為,將“問題導向型”教學方法與“研討式”教學模式相結合,可以有效地改變“日本文學史”課程中教師單一“灌輸式”的授課方式,可以引導學生主動參與課堂、自主學習的教學方式;充分地調動學生學習的積極性,體現(xiàn)學生的主體地位;有利于培養(yǎng)學生發(fā)現(xiàn)問題并通過獨立思考解決問題的能力。

關鍵詞 問題導向 研討式 日本文學史 認知與構建

中圖分類號:G642? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? DOI:10.16400/j.cnki.kjdkx.2019.10.012

Abstract PBL (Problem-Basde Learning) is a problem-oriented teaching method, which organizes students to think actively and discuss together. The "seminar" teaching mode is a new teaching mode explored by Professor Guo Hanmin of Hunan Normal University in the practice of teaching reform on the basis of constructivism. The "seminar-based" teaching mode runs through research and discussion throughout teaching, and takes the cultivation of students' abilities as the basic starting point, realizing the positive interaction between students and teachers in teaching. The "seminar" teaching mode has been widely used in various disciplines and specialties in Colleges and universities. The author believes that the combination of "problem-oriented" teaching method and "discussion-oriented" teaching mode can effectively change the single "inculcation" teaching mode of teachers in the course of "Japanese Literature History", guide students to actively participate in the classroom and learn independently, and fully mobilize students' enthusiasm for learning. It is helpful to cultivate students' ability to discover and solve problems through independent thinking.

Keywords problem-oriented; seminar; History of Japanese Literature; cognition and construction

1“日本文學史”課程現(xiàn)狀分析

“日本文學史”課程雖然是高等院校日語專業(yè)開設的必須課程之一,但是與日語精度、日語聽力等基礎性課程相比重視度明顯不夠。劉曉芳就曾指出,日本文學課程在日語專業(yè)的課程設置中普遍不大受重視。另外,與曾經的“文學救國論”相比,現(xiàn)在大多數(shù)學生認為當下的文學特別是外國文學是沒有用的,不知何時“文學無用論”這種說法在學生中廣泛流傳,學生對文學課的重視度普遍下降。李光澤就指出,“近年來隨著時代的發(fā)展,日語教學科目的設置逐年增多,再加上國際一級、二級考試和新增設的國內四、八級考試,學生越來越不重視文學史課,它儼然成了“雞肋”,又如曇花一現(xiàn),只在大三下學期設置每周一次的課。”孫立春、連水平在《高校日本文學課程教學現(xiàn)狀調查和對策研究》一文中也曾指出:“無論是中方教師還是日方,無論是文學史還是作品選讀,傳統(tǒng)的以教師為中心的一言堂式教學法還是占據(jù)主流。”因此,筆者認為對現(xiàn)行“日本文學史”教學模式進行改革迫在眉睫。

2基于問題導向型的“研討式”教學模式的認知

“研討式”教學法是由德國教育家弗蘭克于1732年創(chuàng)建,德語稱之為“Seminar”。國內專家對這種教學法給出了一個相對比較具體的定義:“它是指教學過程在教師的啟發(fā)、指導下,以學生獨立自主學習和合作討論為前提,以教學中的重點難點內容、疑難問題、有爭議的學術問題或學科前沿問題為研討內容,通過學生查閱資料、獨立鉆研和認真思考,展開課堂討論和交流,使不同的學術觀點相互碰撞、切磋、交流和補充,以達到教學目的的一種教學方法。”“研討式”教學法的主要關鍵在于教師的轉變,教師將從單向的知識的“傳授者”變成學生的“引導者”,學生也從“聽眾”轉變?yōu)檎n堂的參與者。“研討式”教學方式有助于激發(fā)學生學習的興趣、培養(yǎng)學生發(fā)散思維、樹立學生探索意識和批判意識等。“研討式”教學法近年來受到廣大高校教師的青睞,被廣泛應用到課堂上。雖然這種教學方式有助于提高學生的綜合能力,但對學生自身能力的要求也很高,它要求學生應具備扎實的專業(yè)基礎知識和理論功底,有一定的研究能力、分析能力等。因此,筆者認為并不是所有的課堂都適用“研討式”教學法,即使運用其方法也要根據(jù)授課內容、對象等做出適當調整,而不能只是“拿來主義”或者“照貓畫虎”。

日語系專業(yè)學生多數(shù)都是零起點開始學習日語(即在進入大學之前沒有系統(tǒng)或根本沒有學過日語)。因此,在運用“研討式”教學法時更需要謹慎思考、重新設計,這樣才能有效地提升學生的綜合能力。筆者認為,筆者所授學科“日本文學史”可以運用“研討式”教學法。該課程開設于大三上學期,學生具備一定的基礎知識和分析能力,但因零起點開始學習日語,所以在閱讀查找文獻能力;分析問題能力、綜合判斷能力等方面還略顯不足。因此,單一的“研討式”教學法不僅不能幫助學生提升能力還可能因為學生覺得自身能力不足而影響其自信心,打擊學生學習興趣及熱情,阻礙學生進步。所以,筆者認為將“問題導向型”教學法與“研討式”教學法相結合,更適用于“日本文學史”課程。“問題導向型”教學法是以問題為中心,教師精心設計問題,組織引導學生積極思考就問題進行討論從而獲得相關知識的一種教學方式。在“問題導向型”教學模式中,教師從課堂的“主導者”轉變?yōu)椤霸O計者”。教師根據(jù)授課內容、對象等設計相應問題,學生通過對某一具體問題的研究、分析,能夠更加深刻地、透徹地理解所學知識。這種問題導向型的“研討式”教學模式不僅可以激發(fā)學生學習的內動力還可以擴展學生的思維和視野,可操作性也較強。

3“日本文學史”課的問題導向型“研討式”教學模式的構建

“日本文學史”課程一般開設在大三上學期,學生已經具備一定的基礎知識和分析能力,這為“研討式”教學模式的實施提供了基本的人為條件。

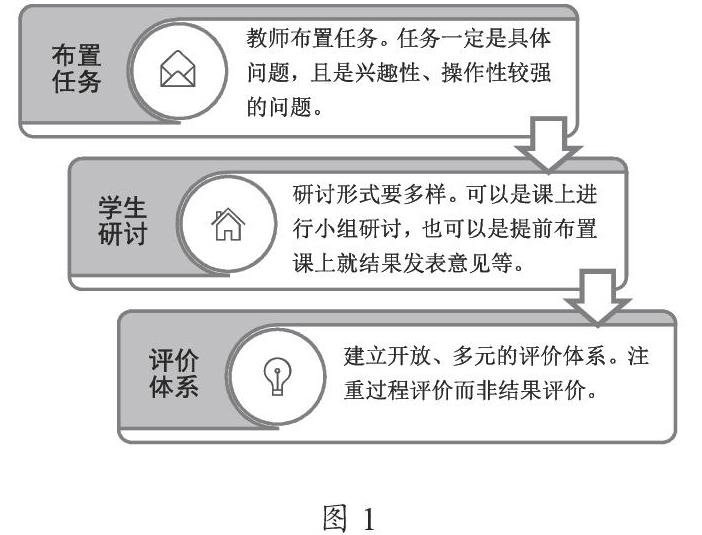

但日語系學生都是零起點學生,所以對于問題的思考、分析、總結、概況等能力還略顯不足。因此,在進行“研討式”教學法時教師需要加入具體的問題即以“問題導向”為基礎,引導學生就某一具體問題進行研討。筆者認為,基于問題導向型的“研討式”的教學模式具體實施過程需要進行以下三個方面(圖1):

以“日本文學史”課程為例, 首先,老師向學生布置需要進行研討的問題。因為日語專業(yè)學生不同于英語專業(yè)學生,所以教師在設計問題時,一定要選擇具體并且是趣味性、操作性強的問題。如在進行“攝政”“關白”講解時,教師可以先對這兩個詞的意思進行具體解釋,然后拋出第一個具體問題如:“攝政與關白原本是2個職位,大家想想當1個人同時擔任這兩個職位時,他將如何稱呼?”這個問題可以讓學生一起來回答,設置這個問題的主要目的是為引起學生的興趣,為進一步引出需要研討的問題做鋪墊。當學生回答完這個問題后,教師可以進一步提問:“在日本歷史上有一位很有名的職場人士,他不僅開啟了自己的攝政生涯還把攝政這一職位發(fā)揚光大,他就是藤原道長。那么,同學們想一想、討論一下為什么藤原道長可以久居攝政這個職位呢?是他才智過人得以重用?還是有其他原因?”教師提完具體問題后就可以讓學生就這一具體問題進行研討分析,這種研討即可以在課堂上進行小組協(xié)作的形式,也可以提前布置給學生,課上就得出的結論進行研討。換言之,研討形式可以多樣,要根據(jù)具體情況具體設置。最后,教師要及時給與評價。筆者認為,良好的評價不僅有助于學生了解自己的不足,更有助于學生進一步提升自己的學習能力。史永霞老師就指出:“在‘研討式教學中,評價體系是否合理也會極大影響教學效果。單一的評價主體和評價標準不利于調動學生參與研討的熱情。”筆者非常認同史老師的這種觀點,認為過去單一的、以結果作為最終評價的體系忽視了學生在過程中的努力。因此,筆者認為在“日本文學史”課程中需要建立多元性的、開放性的評價體系。多元性主要是指評價的主體的多元性。以往教師作為課堂的主體是主要的評價者,學生作為“傾聽者”主要任務是聽老師的評價。而問題導向型的“研討式”教學模式更加鼓勵學生作為評價者參與到課堂中,實現(xiàn)“教評學、學評學、學評教”(即教師評價學生、學生評價學生、學生評價教師)多模態(tài)、多元性的教學評價體系。開放性是指問題回答的開放性。文學本身就是多樣的,它沒有標準答案,就如同“一百個人心中有一百個《紅樓夢》”一樣。教師要尊重異見,鼓勵學生創(chuàng)新,敢于表達自己的想法。筆者認為,這樣多元的、開放的評價體系會極大地激發(fā)學生的興趣及熱情、有助于提升學生的綜合能力。

4結語

馬興國在《日本文學基本特征及日本文學史研究意義》一文中曾說到:“對日本文學史的學習與研究,不僅可以明析日本文學的特征,而且也可以加深對中國文學民族特征的理解。”由此可見,“日本文學史”課程的重要性。本文主要從現(xiàn)行教學模式入手,提出基于問題導向型的“研討式”教學模式適用于“日本文學史”課程,并對如何構建該模式進行了探討。今后,筆者會進一步將該教學模式運用到教學實踐中,從而為問題導向型的“研討式”教學模式提供實踐經驗。

基金項目:遼寧省教育科學“十三五”規(guī)劃2018年度“基于遼寧特色的日語應用型人才培養(yǎng)模式研究”課題(課題批準號:JD18DB455)

參考文獻

[1] 劉曉芳.關于日語專業(yè)文學課程教學的一些思考[J].日語教育與日本學,2012.

[2] 孫立春,連永平.高校日本文學課教學現(xiàn)狀調查和對策研究[J].文學教育,2015.

[3] 張永亮.日語本科專業(yè)課程“日本文學史”教學探討[J].課程教學,2016.

[4] 譚運進.研討式教學模式研究[J].湖北第二師范學院學報,2008.

[5] 史永霞.《日本文學專題》課程“研討式”教學模式的建構[J].教育探索,2016.

[6] 李光澤.關于日語專業(yè)本科生綜合能力的培養(yǎng)[J].內蒙古民族大學學報(社會科學版),2012.

[7] 馬興國.日本文學基本特征及日本文學史研究意義[J].日本研究,1998.