借助幾何直觀,發展空間觀念

謝華英

摘 要:文章分析了學生應如何借助幾何直觀,發展空間觀念。教師應從抽象概念入手,幫助學生形成空間意識;動靜結合,發展學生空間觀念;培養學生養成畫圖的習慣,運用數形結合,促進空間觀念的形成;操作和想象并行,充分感知,促進空間觀念的深化;由直觀到抽象,動靜結合,促進空間觀念的提升。

關鍵詞:幾何直觀;空間觀念;圖形轉換

《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出,空間觀念是學生在學習過程中通過幾何學習和圖形學習實現的目標,其目標包括分析、抽象、觀察、綜合、比較、想象的過程。融入幾何和圖形學習的整個過程,在圖形認識、圖形位置、圖形運動中都蘊含著學生發展空間觀念的任務。幾何直觀是數學素養的重要指標,借助幾何直觀可以把復雜的數學問題變得簡明、形象。教師應該在教學過程中多創造機會,引導學生借助幾何直觀,發展學生空間觀念,提高學生數學素養。

一、創造機會,形成空間意識

(一)從抽象概念入手,幫助學生理解概念

數學概念的理解,對學生空間觀念的發展十分重要。教學時教師可以利用多種措施加深學生對概念的理解,學生先要進行直觀認識,隨后創建表象,再到抽象總結、理解事物本質,最終展開想象。在觀察物體的過程中,需要先把初始形狀和事物具體某一面有機聯系起來,隨后掌握形狀的一般概念,再到不需要參考具體事物便可以辨別圖形。在認識位置和方向的過程中,應該從實踐性角度入手,辨認實際方向,隨后進行想象,通過參照物來辨別具體位置,了解方向的相對性特征。在認識圖形的過程中,應該是先對圖形進行直觀辨認,隨后通過語言描述具體特征。在學習圖形運動的過程中,應該從現實情境中感知圖形運動變化。

例如,在“線”的學習過程中,教材給出了生活中的一種繃緊的常見弦和一個拽緊的線,指出可以將兩者都看作是線段。將琴弦或線畫到紙上便是線段,而線段的兩端是線的端點,因為在日常生活中無法找出直線的原型,所以教材中提出將線段向兩端進行無限延伸便可以得到直線。在教學過程中,教師可以引導學生思考無限延長的意義,想象直線到底多長,是否可以測量直線的長度。隨后引出射線的概念,從生活中尋找射線的原型。最終在對圖形中的線段、射線和直線進行認識后,可以思考其中的差異和相同點。

(二)從抽象概念入手,掌握圖形變換

圖形運動與幾何變換是小學數學中的重點內容,是形成數學思維的基礎方法和學習的主要對象。因此在教學過程中,學習平面圖形時不僅要掌握標準圖形,同時還需要了解轉換方位后的圖形。比如,在構建體積、面積公式的過程中,應該通過形狀變化掌握哪些發生改變,而哪些沒有變化,通過現有知識進行推導,并得出體積公式和面積公式,在遇到一些比較復雜的問題時,可以通過等積替換法、轉化法、割補法、平移法等方法來實現圖形的變換。

教師在練習設計中,應該適當添加各種圖形變化方法習題,如兩個相同的長方形,長是20厘米,寬是2厘米,將其中一個順著長邊平均分成五等分,隨后將其拼接在一起,試問該圖形的整體周長。具體如圖1所示。

二、動靜結合,發展空間觀念

空間觀念的培養需要以事物的想象和觀察為基礎,學生經過一段時間的學習已經具備了分析、想象和觀察的基礎。為此,在小學數學課堂教學過程中,教師可以結合學生所了解的現實問題,設置教學情境,引導學生利用自身經驗進行觀察、描述、分析、畫圖和想象,促使學生逐漸形成空間觀念。

(一)養成畫圖的習慣,數形結合,促進空間觀念的形成

數形結合是對相關技能和知識的貫通式理解,逐漸形成的一種數形之間的轉化意識,這種運用能力和認識能力是教學過程中所需要的。為此,教師應該引導學生樹立畫圖觀念,將需要解決的問題圖形化,使計算和問題更加直觀,促進形象思維的有效展開。

比如,在“數對”教學中,教師可以引導學生將數對和方格紙中的點聯系起來,并形成一種對應關系,用數對的形式來代表方格中的點,或是通過方格中的點來表示數對。在學習分數和小數的過程中,學生可以用直線中的刻度點設置對應關系,通過直線中的點顯示數,或用數字來表示具體的點。在“正負數”學習內容中,可以在數軸中尋找對應點,用正負數表示兩種意義相反的數量,掌握其中一點的正數便表示可以找到另一個負數點。

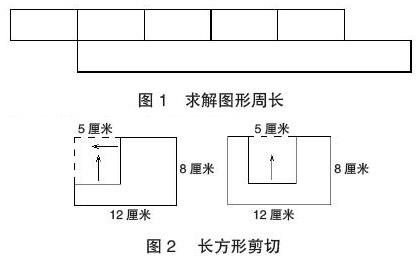

又如,從一個長為12厘米、寬為8厘米的長方形中,剪下一個正方形,而正方形的邊長是5厘米,剩下的圖形周長最長是多少厘米?這道題單純通過想象很難解決問題,在這種狀況下通過畫圖的方法,可以使整個計算過程更加簡單。通過畫圖,學生可以很清楚地知道,第一種剪法,圖形周長和原來相等,而第二種剪法,周長比原來增加了10厘米。具體如圖2所示。

(二)操作和想象并行,充分感知,促進空間觀念的深化

皮亞杰曾說:“空間觀念的形成不像拍照,要想建立空間觀念,必須有動手做的過程。”兒童的智慧集中在手指尖上,指尖上的數學如何更具智慧性,筆者認為想象與操作的相結合是一種行之有效的方法。這樣既能避免表面化的操作,又能使操作活動更具數學化、思維化,更能在想象的過程中發展學生的空間觀念。

例如,教學“長方體的認識”時,筆者為各小組準備了一些不同顏色的小棒和接口,讓學生通過小組合作選取材料來搭一個長方體,在選材料的過程中,學生其實是在頭腦中“搭”,接著再動手驗證“搭”,這樣既理解了長方體的基本特征,又初步建立起立體的三維表象,加深了對長方體的空間感知,空間觀念得到發展。接著,筆者讓學生想象:“如果把搭好的長方體拆掉1條棱,你還能想象出它的形狀嗎?想一想,最少剩下幾條棱時,這個長方體的形狀還是確定的?”

一開始減少1、2根棱的時候,對學生的空間想象力的要求比較低,學生很容易就能想象出來。當棱越來越少的時候,對空間想象力的要求也在逐漸增大,學生的空間想象能力實現了有層次性的培養、提升。當棱的數量減少到下面只剩長、寬的時候,大部分學生想象不出來了,有部分學生仍然可以想象出幾種可能性:有可能垂直于底面的棱比較長,這個長方體比較高(課件顯示比較高的長方體配合學生想象);還有可能垂直于底面的棱比較短,這個長方體比較矮(課件演示)。

在師生、生生互動交流中,師生共同確定相交于一個頂點的三條棱可以確定長方體的形狀、大小,從而揭示出“長、寬、高”的定義,接下來進行一系列的面、體的轉換想象練習。借助三條棱這個中介,通過空間想象,在實際物體、幾何圖形與特征描述之間建立了可逆的聯系,縮短了二維空間與三維空間的距離。

(三)由直觀到抽象,動靜結合,促進空間觀念的提升

小學生的思維方式還處于從形象思維向抽象思維發展過渡的階段,這就決定了其空間想象能力的培養必須從觀察入手,動靜結合。

在教學“探索圖形”這課時,筆者充分運用多媒體技術,實現了對學生的空間想象能力有層次性的培養、提升。 課上,筆者出示用27小正方體拼成的表面涂色的大正方體,并有意把它打亂,順勢引出:“你們能幫老師還原這個大正方體嗎?”這時的學生自信滿滿,認為只是小菜一碟。但是過了兩分鐘,大部分小組卻無法還原,這引發了學生的思考,學生們就七嘴八舌地說開了,有的學生說:“這事看著簡單,沒想到做起來還挺難的。”有的學生說:“位置老放不對。”還有的學生說:“小正方體涂色情況有很多種,容易亂。”

這時,教師從中提取以下3個問題。

問題一:小正方體涂色的面有哪幾種情況?

問題二:每種情況分別有多少塊?

問題三:每種情況分別在什么位置上?

教師提問:“你們心中想的是這些問題嗎?請你們認真觀察手中的黃色正方體(不能拆開),并思考大屏幕上的問題,把你的想法以算式的形式表示出來。”

這時,熱鬧的課堂頓時安靜下來了,學生通過幾分鐘的靜靜思考,很快得出答案。接著,教師通過多媒體課件的變色處理,讓學生很直觀地觀察到每種正方體的位置規律:3面涂色的位置就在頂點上,2面涂色的小正方體在棱中,而1面涂色的就在面中,沒有涂色的包在體中。

而在探索棱長為4厘米的正方體時,教師不再提供實物,而只提供平面圖讓學生在腦海中找出位置并算出各種情況的塊數。當學生匯報答案時,對沒涂色的正方體到底有幾塊產生了爭議,此時教師利用課件的動態演示,把正方體一層一層拆解,讓學生將看到的與自己剛才的想象進行對比,不斷深化空間想象能力。對于棱長為5厘米、6厘米的正方體,教師則放手讓學生通過想象、推理、探索得出答案,并引導學生觀察,最終總結出規律。

通過觸覺、運動覺與視覺的協同活動,動靜結合,學生空間觀念發展得到有力支撐,這個形不僅印在學生的眼中,還深深地刻在學生的腦中。

綜上所述,學生空間觀念的發展并不是一蹴而就的。學生生活經驗越豐富,空間觀念的形成就越快。無論是觀察、畫圖、演示還是操作、想象,其核心都是借助幾何直觀,以便幫助學生循序漸進地逐步脫離具體的形象,從而走向幾何的抽象;以提升學生數學思維,積累數學經驗,促進其空間觀念的形成。

參考文獻:

[1]馬增福.小學數學“空間觀念”與“幾何直觀”中“核心素養”解讀——以人教版小學數學為例[J].教育實踐與研究,2018(9):4-15.

[2]陳玲玲,柯愛武.借助幾何直觀 發展空間觀念——“探索圖形”教學實錄與評析[J].小學數學教育,2017(19):67-69.

[3]柏雨濛.關于“北師大版”初中數學教科書中“幾何直觀”的內容研究[D].沈陽:沈陽師范大學,2017.