卓越幼兒園教師的教學行為特征

張娜 蔡迎旗

[摘 要] 卓越幼兒園教師教學行為特征對引導普通幼兒園教師向卓越幼兒園教師發展具有重要的啟發價值。本研究以8名卓越幼兒園教師的教學視頻作為觀察對象,采用自編幼兒園教師教學行為分析框架進行編碼分析,結果表明卓越幼兒園教師善于傳遞積極的教師期望以增強幼兒學習效能,形成恰當的教學張力以保證幼兒真實參與,實施高效的深度教學以發展幼兒高階思維。對這8名卓越幼兒園教師的訪談則進一步發現促使卓越幼兒園教師形成此種特征的教學行為的主要因素有:尊重幼兒、信任幼兒是基礎;教學中的目標導向性是重心;生成性的教學智慧是關鍵。從教學的角度而言,如果普通幼兒園教師想要成長為卓越幼兒園教師,就需要提升自己觀察與支持幼兒的能力,并在教學實踐中落實幼兒為本的理念;學會平衡預設與生成關系,在生成性教學中準確把握目標;努力掌握提問和理答技巧,在師幼互動中發展幼兒思維。

[關鍵詞] 卓越幼兒園教師;教學行為;教學智慧

一、問題提出

教師作為教學活動的設計者、實踐者和推動者,是影響教學活動質量的主導力量。教師是教育改革和教學實踐的主體,其素質不僅影響著教育改革與教學實踐的成效,而且直接影響著學生的身心發展。進入21世紀,時代對人才培養的質量提出了新的要求。國際社會紛紛提出21世紀核心素養,推動著近年來各國的教育教學改革。它強調不同于傳統的針對碎片化知識的評估體系,注重對學生創新與合作意識以及更為復雜的思維方式及工作方式的培養。[1]幼兒教育作為基礎教育的重要組成部分,是人才培養的奠基階段。為應對當前社會對創新性人才培養的需求,幼兒教育也在積極進行教育改革。當前幼兒教育強調以理解兒童為價值導向,[2]以課程游戲化為實踐路徑,要求在學習中賦予幼兒充分的權利和主體能動性,讓幼兒成為有能力、有自信的學習者。[3]時代的發展離不開創新性的人才,創新性的人才離不開教育教學方式的深層次變革,而這兩者最終取決于一支高素質的教師隊伍。為此,2014年9月,教育部印發了《關于實施卓越教師培養計劃的意見》,其中提出了培養卓越幼兒園教師的目標。何謂卓越幼兒園教師?結合已有研究,筆者認為應從四個維度進行理解。其一,本體性。卓越意即杰出、超出一般、非常優秀,因此,卓越幼兒園教師應該是優秀教師的代表。其二,動態性。卓越教師不停留在一個既定狀態之中,而是以一種開放狀態不斷超越的過程。[4]其三,相對性。卓越是一個相對的概念,對卓越內涵理解的不同,會找到不同的“卓越”群體。[5]其四,時代性。卓越教師是21世紀信息社會對教師的一種新要求。基于這四個維度,卓越幼兒園教師應該是超越優秀的狀態,又能持續自我發展,在某范圍能發揮引領作用,滿足時代對幼兒培養要求的教師群體。諸多研究指出,卓越幼兒園教師具有不同于普通幼兒園教師的專業素養特質。[6]只有引導普通教師成長為卓越教師,充分發揮卓越教師的引領作用,才能切實提高幼兒園教學活動質量,提升幼兒教育品質,推動幼兒教育變革。

那么,卓越教師的關鍵特征是什么?如何成長為卓越教師?已有研究從兩個視角展開了廣泛的研究:其一,從專業素養角度分析卓越教師的特征。如弗德曼(Feldman)從學生視角認為“卓越”教師應能夠激發學生興趣;講解內容清晰易懂;通曉所講授學科知識;精心備課;熱愛所從事的學科的教學工作;關愛、尊重學生,并能給予有效的幫助和指導,包容開放,鼓勵學生質疑和討論。[7]斯滕伯格(R.J. Sternberg)認為專家型教師就是在教學上具有“專長”的教師,即具有合理的知識結構、高效的問題處理能力以及敏銳的洞察力。[8]我國研究者徐紅、董澤芳(2016)通過理論分析認為專家型教師的行為特征體現在恰當的教育行為、高效的教學行為與適宜的教研行為三大維度上。[9]其二,是從個性特質的角度分析卓越教師的特征,即綜合考慮其專業特征和人格特征。如肯貝恩(Ken Bein)認為,卓越教師的關鍵特征涵蓋正確做事和正確做人兩個方面,并提出在教學上卓越教師遵循七條普遍的原則。[10]我國研究者王志廣從特質梳理的角度,概括了卓越教師的關鍵特質素養,包含:堅定的教育信仰、求實創新的精神、富有成效的教育研究、獨具風格的教育教學、對教育本質的深透理解感悟和超凡的人格魅力等。[11]具體到卓越幼兒園教師特質的研究較少,[12][13]但也都認為教學能力是卓越教師的關鍵特質之一。正如有研究者所指出的,對卓越教師特征的研究和關注也是對教學學術內涵的進一步發展,其目的在于突出教師教學工作的專業性。[14]因此可以說,教學是教師專業性的重要體現,是衡量教師專業性的核心指標之一。

然而,文獻梳理發現,有關卓越教師教學行為特征的研究尚不夠深入。國外20世紀60年代開始關注“好教師”的研究,起初關注點是教師的個性和人格品質,20世紀70年代后逐步聚焦于“教師自我概念的發展”,20世紀80年代后關注點轉移到“教師課堂教學能力”上,諸多研究者致力于“課堂教學能力評價系統”的制訂,并用其結構維度作為區分一般教師與卓越教師的差異。[15]我國相關的研究主要是基于一些教學案例進行教學行為分析。表現為兩個維度:一種是將新手教師和專家型教師的課堂教學作為觀察對象,比較分析二者教學行為的差異。一種是利用課堂行為分析量表,如弗蘭德斯的互動分析系統,對課堂教學案例進行定量和定性分析。但目前這些研究主要針對中小學教師以及大學教師,關于卓越幼兒園教師特質的分析處于起步階段,幾乎為空白。[16]僅有的研究為華潔瓊、陽亞平利用弗蘭德斯互動分析系統對專家型幼兒教師課堂教學特征進行了個案研究。[17]可見,當前缺乏有關卓越幼兒園教師教學行為特質的研究。教師的專業發展既需要自身的反思性實踐,也離不開向高素質教師的學習。本研究不僅系統分析卓越幼兒園教師教學行為的特征,而且還試圖探究其形成的因素,能夠為普通幼兒園教師向卓越幼兒園教師發展提供經驗借鑒。

二、研究方法

(一)研究對象的確定

本研究通過向省級示范園園長或教學園長介紹上述標準,采取園長推薦的方式確定了8位卓越幼兒園教師。這8位教師分別來自中部地區某市某區8所省級示范園,是各個幼兒園中青年骨干教師的代表。由于本研究有特定的研究視角,即教師的教學行為。因此,本研究所選取的教師雖沒有名師或特級教師的稱號,但8位教師均獲得過省級以上的教學競賽獎。她們理念上有進步、教學上有創新,發展上有沖勁,具有卓越教師的品質。

(二)教學視頻的獲取

在積極響應教育部防止和糾正“小學化”現象以及提升教師信息技術應用能力的雙重背景下,近年來中央電化教育館持續舉辦了全國信息技術與教學融合優質課大賽。8位卓越幼兒園教師均參加了此項比賽,且在比賽中獲得了省級以上榮譽。所選取的8個視頻正是8位教師參加比賽的獲獎課例,主要集中在中大班,包括4個科學領域活動和4個藝術領域活動。基于個人資源有限,未能確定更多的研究對象,所獲得的8個視頻樣本未能涵蓋5大領域及所有年齡班。但筆者假設卓越幼兒園教師在不同領域的教學活動中具有一些共性、穩定的教學行為特征,所以本研究仍具有一定的借鑒和參考價值。

(三)觀察量表的制訂

本研究制訂了幼兒園教師教學行為分析框架,采用觀察法對獲取的視頻樣本進行分析,收集卓越幼兒園教師教學行為的各項數據。當前國內外已有不少課堂教學過程分析方法,代表性的有S-T教學分析、弗蘭德斯分析方法(FIAS)、TIMSS和基于信息技術的互動分析系統(ITIAS)等。許多研究者在分析它們優缺點的基礎上構建了自己的分析系統。如穆肅、左萍萍提出了基于教學活動理論的課堂教學行為分析系統(TBAC),[18]蔣立兵、毛齊明等設計了符合我國課堂教學情境的教學行為分析系統(CTBAS)。[19]幼兒園教師教學行為分析框架是在參考這兩個分析系統的基礎上,結合幼兒園教學活動的特點制訂而成。該分析框架擬將教學行為分為教師活動、幼兒活動、沉寂混亂3個維度。教師活動包括創設教學情境、提問、組織教學活動、反饋與評價、講述、演示或示范、批判或維護權威、指示與指令、操作設備9個維度。幼兒活動包括應答、提問、與同伴討論、幼兒展示、操作與練習、自主學習、思考7個維度。沉寂混亂即為暫時停頓、短時間的安靜或混亂。

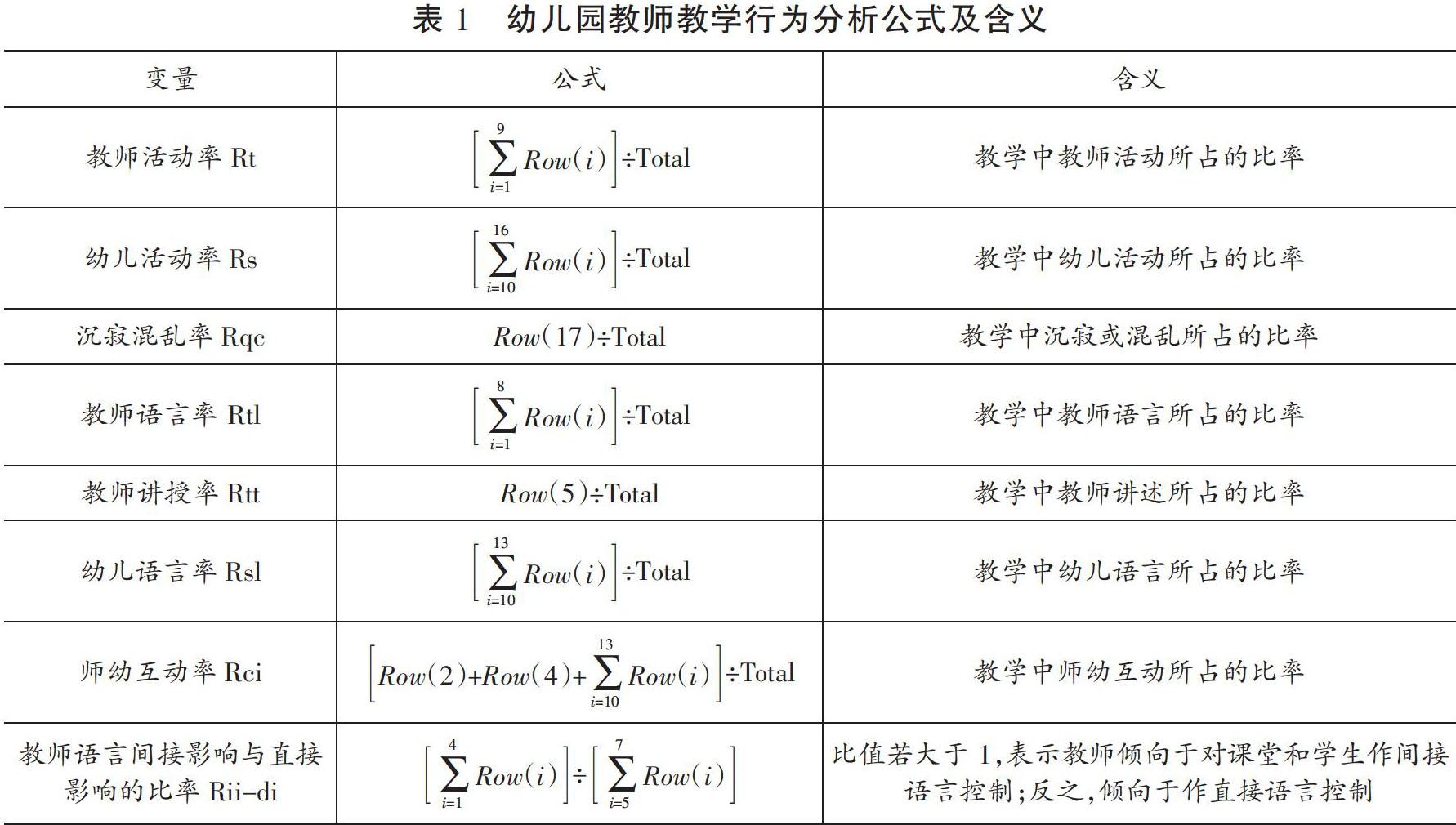

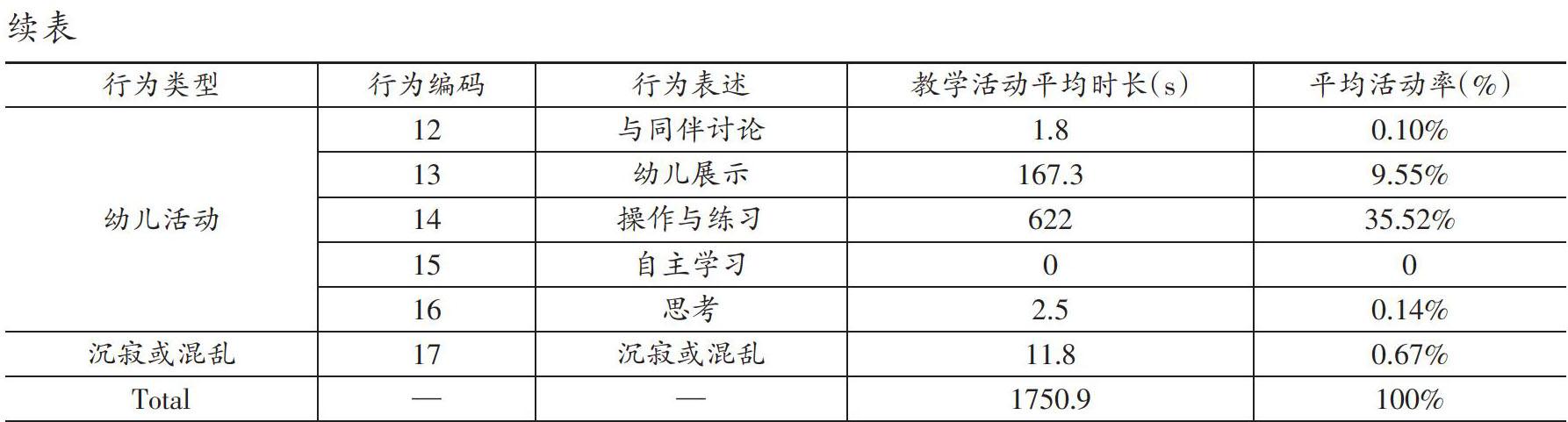

利用幼兒園教師教學行為分析框架對每一個教學活動進行分析,分析變量包括:教師活動率Rt、 幼兒活動率Rs、沉寂混亂率Rqc、教師語言率Rtl、教師講授率Rtt、幼兒語言率Rsl、師幼互動率Rci、教師語言間接影響與直接影響的比率Rii-di。通過對這些變量的考察,可以了解教學中教師活動、幼兒活動以及師幼互動的整體情況。同時借鑒蔣立兵、毛齊明等關于CTBAS分析法課堂控制的判斷條件,當Rt≥0.6時判定其為教師主控課堂,當Rs≥0.6時判定其為學生主控課堂,當0.4 (四)研究過程 由于幼兒園教學活動中教學行為轉換較為頻繁,為了完整地記錄幼兒園教師的教學行為,本研究按照教學行為轉換點進行切片采樣。8個教學過程均有完整的視頻錄像,每個視頻時長為20~30分鐘。視頻分析由1名研究生協助進行,分析之前重點讓其理解每一個教學活動的行為表現,并明確如何切分教學行為轉換點。然后先試分析一個視頻,提出分析中存在的困惑,進一步明確之后進行視頻的正式觀察。正式觀察時,每個視頻都有兩人同時觀察分析,如果數據結果出現顯著性差異,即P<0.05,則比對原始數據,找到差異點,進一步商酌確定。 (五)數據處理 利用EXCEL制作教學行為分析模板,模板中呈現教學活動以及分析變量,將觀察到的原始數據導入模板中,可自動統計教學活動中每種活動所占的比率以及各變量的數值。另外,還將從活動領域和年齡班級兩個維度對教學活動進行分組,用SPSS 22.0考察其組間差異性。 (六)訪談法 采用自制的半結構式訪談提綱對8位卓越幼兒園教師進行訪談,試圖了解卓越幼兒園教師對自身所表現的教學行為以及教學行為意圖的認識,探尋影響卓越幼兒園教師教學行為形成的深層原因。采用電話訪談的形式,由研究者組織進行,每位老師訪談時間為30分鐘左右,訪談內容進行電話錄音,后期進行文字轉錄和分析。 三、研究結果與分析 (一)教學活動整體分析 8個教學活動的整體分析結果如表2所示,數據顯示,卓越幼兒園教師的教學活動類型較為豐富。所占比率位于前8的教師活動和幼兒活動分別為:操作與練習35.52%、講述22.13%、反饋與評價9.57%、幼兒展示9.55%、組織教學活動6.51%、應答5.26%、教師和幼兒提問2.80%、創設教學情境2.08%。教師主要通過講述、反饋與評價、提問、創設教學情境等活動開展教學,幼兒主要通過操作與練習、幼兒展示、應答等活動進行學習。幼兒操作與練習的占比最高,超過1/3,表明卓越幼兒園教師能夠最大限度地滿足幼兒通過直接感知、實際操作和親身體驗獲取經驗的需要。教師講述并非單純的講述,而是結合多媒體展示,且在與幼兒群體的互動問答中展開。教師在教學中注意給予幼兒即時、積極的反饋與評價,尤其在幼兒展示過程中,沒有批判或維護權威的現象出現。教師提問和幼兒應答的時間占比不是很高,但活動中教師與幼兒之間的語言互動非常頻繁。每位教師約利用5分鐘創設教學情境,不僅包括活動開始時的引入,也包括活動過程中情境的展開和推進。 (二)教師活動 據表3(見下頁)所示,所觀察的8個視頻中,教師平均活動率為47.74%,平均語言率為45.55%,教學中操作設備所用時間極少。同時,8個教學活動中沉寂混亂率很低,僅有3個活動在教學形式轉換時出現短暫的沉寂混亂,表明卓越幼兒園教師在教學中能夠高效地利用時間。教師語言率整體較高,其中5個活動中教師語言率都超過50%。但教師講授率低,平均講授率為20.46%,只有3個活動的教師講授率超過30%,其余的基本都低于平均線。也就是說,教師語言中平均有1/2以上是用于激發學習動機、提問、組織教學活動以及反饋與評價,表明卓越幼兒園教師非常重視利用間接的語言行為激發、鼓勵、引導幼兒學習。教師語言間接影響與直接影響的比率也證明了這一點,其中4個活動中比率都大于1,說明卓越幼兒園教師在教學中更傾向于對教學活動和幼兒做間接的控制。值得說明的是,大班舞蹈活動“非洲歡迎你”中教師活動率最高,達到62.76%,且師幼互動率最低,為8.22%,出現這種情況的原因是此活動中有1/2以上時間屬于師幼共同活動。而大班美術活動“神奇的扎染”中教師講授率最低,只有1.20%,這是因為此活動中教師大量采用了視頻演示的方式呈現教學內容。 (三)幼兒活動 如表3所示,8個視頻中幼兒平均活動率為51.61%,略高于教師平均活動率。根據課堂控制的判斷條件,8個活動中,師幼共同控制的活動有5個,幼兒控制的活動有2個,教師控制的活動有1個。說明卓越幼兒園教師在教學中不僅注重教師的主導作用,也非常重視幼兒的主體地位。卓越幼兒園教師在教學中特別關注采用多種教學方式引導幼兒主動探究學習,并且已形成自己的教學模式,教學中具有自己的結構、程序和章法。[22]8個視頻中,幼兒平均語言率為15.14%,只有教師平均語言率的1/3。視頻觀察發現,這是因為幼兒在教學中由于受到語言以及思維發展的影響,主動提問較少,回答問題簡短,同伴討論較少,由此導致多數活動中幼兒語言率偏低。同時,由于所觀察視頻為科學活動和藝術活動,幼兒的學習主要以感知體驗和操作練習為主,也導致部分教學活動中幼兒語言率偏低。 (四)師幼互動分析 幼兒園教師應把師幼互動作為教學活動設計的核心,通過高質量的師幼互動發揮自己作為“更有能力者”的積極作用。教學中師幼互動主要通過師幼互動率、教師語言間接影響與直接影響比率進行分析。表3數據顯示,8個活動中師幼平均互動率為26.56%,有4個活動中師幼互動率都超過30%,說明教學活動中教師教的行為與幼兒學的行為轉換頻繁,彼此交錯,幼兒能夠積極融入教學活動中去,課堂氣氛活躍。比例沒有更高是因為此處的師幼互動率計算的是語言互動率,幼兒游戲與動手操作等學習活動歸于操作與練習中,未體現在師幼互動率中。同時教師講述中的語言互動也未計算在內。分析不同學科教學活動的平均師幼互動率發現:科學活動和數學活動的平均互動率最高,為33.70%;美術活動的平均互動率其次,為23.13%;音樂活動的平均互動率最低,為8.22%。這表明不同學科性質的教學活動由于教學方式不同,師幼互動存在較大差異。8個教學活動視頻中,教師語言間接影響與直接影響比例分別為0.53、0.28、0.85、1.19、1.65、0.38、1.32、1.89。教師語言間接影響與直接影響比率大于1的有4個,其中3個為藝術活動,說明藝術活動中教師更傾向于對教學活動和幼兒做間接的控制。大班數學“我會坐高鐵”和大班美術“唐裝”,由于這兩個活動涉及的知識幼兒了解較少,教師講述的時間較多,導致語言間接影響與直接影響比率偏小。 (五)差異性分析 為了考察卓越幼兒園教師的教學行為在不同活動領域和年齡班級中的差異狀況,本研究將觀察的8個視頻按照這兩個維度進行分組。在活動領域上,將其分為科學領域(4個)和藝術領域(4個);在年齡班級上,分為大班(6個)和中班(2個)。利用SPSS 22.0分別進行獨立樣本t檢驗,同時分別計算兩個維度下各分析變量的數據均值。兩個維度分組的t檢驗結果以及各變量的平均數如表4、表5所示。從統計學角度來看,無論是活動領域還是年齡班級上,兩組數據都不存在統計學意義上的差異。上述結果一定程度上表明卓越幼兒園教師的教學行為具有一定的普遍性和穩定性。但從均值比較來看,科學領域的教師活動率、教師語言率、教師講授率、幼兒語言率、師幼互動率均高于藝術領域。大班的教師活動率、教師語言率、教師講授率、幼兒語言率均高于中班,而師幼互動率則低于中班。這表明,科學領域活動中教師更傾向于通過積極的師幼互動發揮幼兒的主體性,而藝術領域活動中教師更關注幼兒感受、體驗、表現和創造。大班活動中教師更傾向采用多種教學方式組織教學,而中班活動中教師的師幼互動和觀察指導更頻繁。 四、卓越幼兒園教師教學行為的特征分析 通過上述分析可以發現,8個教學視頻中教師活動、幼兒活動以及師幼互動都呈現出一些共同、穩定的特征,這些特征有效地支持了幼兒的學習。本部分擬通過教學活動中幼兒積極學習狀態的分析,追溯教師引發幼兒主動學習的具體教學行為,繼而提煉卓越幼兒園教師教學行為的特征。 (一)教學活動中幼兒積極學習狀態的整體表現 在學習活動中,與學習動機有關的各因素、學習活動方式以及學習結果相互作用,共同構成學習活動的動態作用過程。[23]卓越幼兒園教師的教學中,幼兒在各個方面呈現出的積極學習狀態,推動了學習活動過程的良性動態循環。幼兒具體表現為:1. 持久且強烈的學習動機。幼兒的學習動機包括三類:對學習對象本身的需要、對他人較高評價和承認的需要以及對自我效能、自我肯定、自我實現等成就動機需要。[24]所觀察的8個視頻中,幼兒的學習動機貫穿于整個活動過程中,且深層動機和成就動機強烈。數據顯示,幼兒活動位于前三位的是操作與練習、幼兒展示和應答,平均活動率分別為35.52%、9.55%、5.26%。結合視頻觀察發現,在活動展開中,幼兒與老師積極互動,主動回答老師提出的問題,敢于表達自己的想法。在活動內容難度遞進的過程中,幼兒表現出強烈的求知欲和探究欲。在任務完成后,幼兒積極主動展示自己的作品,渴望獲得老師的評價反饋。2. 真實且高度參與的學習過程。學習活動方式是學習動機的外在表現,強烈的學習動機推動幼兒能夠高度參與各種活動,且在活動過程中表現出明確的目標性和忘我的沉浸性。數據顯示,教學中幼兒平均活動率為51.61%,師幼平均互動率為25.56%。表明幼兒在活動中積極主動地通過與材料、與教師、與同伴的相互作用自主建構知識。3. 深度學習下高階思維的發展。深度學習是一種基于問題和實踐探究的高級學習。[25]幼兒在深度學習中,可以超越表層的知識記憶和復制,促進知識理解、知識運用以及批判性反思等高階思維的形成。如前述,幼兒平均活動時間占1/2以上,且主要用于參與基于問題的操作和練習、結束后的展示環節以及回答問題,這為幼兒深度學習創造了條件。視頻觀察表明,幼兒在活動中注意力集中,積極活躍,又井然有序。不僅能夠很好地運用所學知識完成任務,而且具有自己的創意和想法,同時在展示時還能夠對自己和他人作品中存在的問題進行評價和反思。 (二)教學活動中教師支持幼兒積極學習的具體行為 1. 創設完整的教學情境。 為幼兒創設或生動有趣,或貼近生活,且與活動內容密切相關的情境,不僅能夠巧妙地拋出活動內容,而且能夠激發幼兒參與活動的興趣。數據顯示,創設教學情境位于教師活動的第四位,每位教師利用約5分鐘的時間創設教學情境。觀察發現,卓越幼兒園教師在創設教學情境時,并不單純作為活動的導入,吸引幼兒的注意和興趣,而是作為整個活動展開的背景,體現出強烈的目的性。幼兒的學習內容由易到難逐步分解在不同的任務中,任務的完成支持情境的展開。這樣的創設使幼兒的學習有情境、有懸念、有難度、有層次、有目標,能夠激發幼兒積極主動參與,幫助幼兒在深入理解教學內容的基礎上獲取完整經驗。[26]例如,在大班音樂活動“非洲歡迎你”中,教師設計了去非洲做客,非洲人載歌載舞歡迎的情境,很好地吸引了幼兒對非洲舞蹈的興趣。幼兒通過活動不僅學會了非洲舞,而且了解了非洲的語言、音樂、禮儀、服飾等文化。 2. 給予即時的反饋與評價。 在教師的教學行為中,反饋與評價占總時間的9.57%,居于第二位,表明卓越幼兒園教師非常重視采用反饋與評價進行教學。視頻觀察發現,卓越幼兒園教師的反饋與評價具有如下特點:其一,評價及時具體。每個教師幾乎都做到了有“答”必評,且評價超越了“好不好”“對不對”的層面,而是說出具體的理由和依據,并根據幼兒的回答循循善誘,引導幼兒深入思考,拓展幼兒的思維。其二,以欣賞性評價為主。所謂欣賞性評價是發現并欣賞學生特質與優勢的評價。[27]卓越幼兒園教師評價時著重于發現幼兒個性化的特質、潛能和優勢,關注真實情境中每個幼兒的發展,對每個幼兒的表現進行積極的表揚和針對性的指導。這種即時、具體、真誠的評價,不僅能夠有效地激發幼兒的學習動機,而且可以強化幼兒繼續學習的欲望,增強幼兒的自我效能感。 3. 組織豐富的教學活動。 教師為幼兒設計多樣性、趣味性、適宜性的活動,可以引導幼兒能動地參與到學習活動之中。教學行為分析表明,卓越幼兒園教師花費充分的時間組織層層遞進、形式多樣的教學活動。教師組織教學活動占總時長的6.51%,位于教師活動的第三位,幼兒操作與練習、幼兒展示、應答、與同伴討論等活動占教學時長的51.61%。卓越幼兒園教師將教學內容恰當地分解到不同的活動中,通過設置目標與懸念不斷引發幼兒的認知沖突,一步步地引導幼兒走向知識的深層次建構。同時,教師在組織每次教學活動時都重點完成以下任務:確定活動規則、提醒注意事項、明確活動目標與要求。這些內容的確定保證幼兒能夠有序、投入地參與到各種活動中。 4. 開展合理的講授。 講授是運用最廣泛的教學方式,任何一種教學模式都離不開講授。卓越幼兒園教師的講授具有如下特點:其一,合理控制講授時間。卓越幼兒園教師的平均講授率為20.46%,其中3個活動的講授率超過30%,有4個活動的講授率都低于平均線。根據內容難度以及領域性質的不同,講授率的高低有所波動。但整體來說,卓越幼兒園教師的講授率較低。其二,注重引導性、互動性講授。視頻觀察發現,卓越幼兒園教師主要通過引導性、互動性的講授引發幼兒的思維,讓幼兒通過觀察、討論的方式進行記憶和理解。單純的知識性講授很少,主要以總結為主,起到畫龍點睛的作用。其三,講授中善于激發認知沖突。卓越幼兒園教師講授時善于巧妙地處理教學內容,將其由易到難分解到不同的學習任務中。幼兒在連續完成任務的過程中,不斷地需要新知識來解決問題。這個過程不但激發了幼兒的學習動機,而且發展了幼兒的思維能力。 (三)卓越幼兒園教師教學行為的特征凝練 1. 傳遞積極的教師期望增強幼兒學習效能。 學習效能是學生對自身應對學業問題的能力以及從事相應學習活動可能達到完善程度的評價。[28]學習效能決定著幼兒是否能夠以積極的學習狀態投入學習。已有研究表明,教師期望與學生學習效能之間存在正相關。[29]教師期望通過教師的教學行為與態度表達出來,當學生感知到這種期望,便會產生與教師期望相一致的學習行為。由此,當幼兒感知到積極的教師期望時,便會產生高的學習效能,積極主動地投入學習,高效地完成學習任務。正如瑞吉歐教育方案所認同的,當成人對幼兒的想法以及表現真正感興趣時,甚至很小的幼兒,也能完成豐富而復雜的工作。[30]視頻觀察發現,卓越幼兒園教師在教學中對幼兒有著較高的要求。但她們不僅給予幼兒信任和欣賞,使幼兒對自己的學習能力充滿信心,而且為幼兒提供支持性的學習策略以及充分的自我展示機會,使幼兒獲得學習行為的成功經驗。具體表現為: 其一,營造積極氛圍關心幼兒。幼兒的世界是情感的世界,幼兒的啟蒙首先是情感的啟蒙。活動中的情感氛圍與幼兒的學習效果密切相關。卓越幼兒園教師非常重視教學中情感的作用,在頻繁而深度的師幼互動中,教師始終尊重幼兒,傾聽幼兒,關注每個幼兒的情感,真誠地回應每個幼兒。其二,搭建教學支架支持幼兒。教師在教學中根據幼兒的最近發展區,把復雜的學習任務予以分解,通過提供適宜的支架,可以將幼兒對知識的理解逐步引向深入。卓越幼兒園教師善于運用豐富的教學技巧,為幼兒提供教學支架,促進幼兒對知識的建構。如采用思維導圖幫助幼兒理清思路和加強記憶;運用有效提問深化幼兒對知識的理解并啟迪其智慧;通過分層練習引發幼兒認知沖突并發展思維等。其三,運用欣賞性評價鼓勵幼兒。幼兒處于自我意識形成的初期,自我評價主要受重要他人的影響。卓越幼兒園教師在教學中給予幼兒充分的反饋與評價,肯定幼兒的表現,挖掘幼兒的閃光點。幼兒從中感受到老師對自己的欣賞和信任,從而增強學習的自信心和成就感。 2. 形成恰當的教學張力保證幼兒真實參與。 所謂“張力”旨在強調事物在一種引力與斥力之間保持動態平衡的狀態。[31]這里的教學張力是指教學過程中教師與幼兒作用與地位的平衡狀態。如何保持恰當的平衡狀態,有效地促進幼兒身心發展,是一個持續爭論的話題。已有實踐證明,在教學過程中過度控制幼兒或過度放任幼兒,都不利于幼兒的身心發展。現代教學論認為,教師促進幼兒發展的機制是,教師作用于幼兒的學習活動,通過引起幼兒能動地參與活動,并促使幼兒有效地完成學習過程,才能促進幼兒的發展。視頻觀察發現,卓越幼兒園教師在教學中通過精心組織教學活動,不僅發揮了自身的主導作用,而且為幼兒自由、真實地參與活動提供了保障。因為教師主導作用的發揮不只體現在講授上,而是體現在對整個活動的設計、安排、組織與評價上,但又充分實現幼兒的學習活動。[32]具體表現為: 六、促使普通幼兒園教師成長為卓越幼兒園教師的建議 當前,卓越幼兒園教師的培養已經成為時代發展的必然要求。但是,卓越幼兒園教師的教學素養不是一蹴而就的,必然經過一定時間的積累與沉淀。分析卓越幼兒園教師教學行為的特征及形成原因的愿景,是期望從教學的視角為普通教師成長為卓越教師提供有效的建議。 (一)提升觀察與支持能力,在教學實踐中落實幼兒為本 幼兒為本是現代教育的基本價值取向,倡導兒童是教育的中心。[36]具體到教學中表現為要尊重幼兒的主體需要,保證幼兒的主體地位,將幼兒視為教學活動的主體。教師只有落實幼兒為本的教學理念,才能在教學中從幼兒的視角出發組織教學活動。就會發現,幼兒成為一個主動的活動者、一個專注于觀察和體驗的探索者。[37]這時,教師的愛與引導不再是一種被動的責任,而成為一種教師期待與幼兒共同發現新知的渴望。由此,教師因為發自內心的愛產生積極的期望,又因為共同的活動期待而將積極的期望傳遞給幼兒。 幼兒行為觀察與支持通過觀察、解讀幼兒的行為并提供適宜性的支持,將幼兒為本的教學理念落實到教學實踐。有效的兒童行為觀察與支持需要關注兩個方面:其一,采用積極的態度取向觀察和解讀幼兒。教師要用發展性的眼光解讀幼兒,聚焦于“幼兒能做什么”而不是“不能做什么”。[38]只有這樣,教師才會看到幼兒身上的閃光點,欣賞到幼兒身上的進步。才會發自內心的愛幼兒、尊重幼兒、信任幼兒,從而對幼兒產生積極的期望。其二,有效聯結觀察、解讀與支持三個步驟。觀察與解讀的目的是支持幼兒的學習與發展。通過專業解讀幼兒行為,教師可以對幼兒的興趣和發展需求進行準確的判斷。以此為依據,教師對幼兒的學習與發展給予恰當的期望并提供適宜性的支持,最終幫助幼兒獲得成功的體驗,增強幼兒的學習效能感。 (二)平衡預設與生成關系,在生成性教學中把握目標 生成性教學是一種現代性的教學理念,倡導師生在教學過程中自主建構。[39]一直以來,如何處理預設與生成的關系是人們持續討論的話題。當前,研究者普遍認同,生成性與預設性均為教學不可或缺的品性。[40]生成性教學針對的不是教學預設,而是控制性教學。[41]有效的教學必須保持預設與生成的度,在充分預設下進行動態生成。具體到教學過程中,需要澄清三點認識:其一,生成性教學并不否認教師的主導地位,而是對其提出了更高的要求。即教師要能夠對幼兒的教學活動進行統籌,并根據幼兒狀態,即時調整教學活動。[42]其二,生成性教學并不是不要目標,而是要求在教學過程中把握目標。目標是教學的基本立足點,沒有目標的教學不是真正的教學。在有目標的活動中,幼兒才能真實參與。其三,生成性教學并不摒棄講授,而是反對教師控制課堂。講授不等于灌輸和壓制,講授中可以展開積極的、深層次的師生思維的對話,[43]有效的講授對于幼兒思維能力的發展有重要價值。基于這三點,教師在生成性教學中可以形成恰當的教學張力,保證幼兒深度參與活動。 生成性教學理念的落實必須通過教學設計來實現,但生成性教學設計一定要有留白。這要求在教學設計時要把握兩點:其一,教學目標的選擇以大目標為依托。所謂大目標既指體現幼兒主體性發展的智慧性目標,如好奇心、求知欲、同情心、探索精神等,[44]也指學科的關鍵經驗。[45]大目標的設定能夠為教師選擇教學內容提供充足的彈性,不同的教學內容可以實現同一個大目標,這就為教學過程中的生成提供了空間。其二,設計教學環節而非教學過程。教學環節是對教學過程中典型事件的表征,是教學過程中連接的部分,承擔著起承轉合的作用。[46]教學環節的設計可以讓教師更好地掌握教學進度,遵循教學規律。但教學環節無法反映教學過程的整體狀況,部分教學環節的變動不會影響到整個教學過程的走向。 (三)掌握提問和理答技巧,在師幼互動中發展幼兒思維 思維能力是人的智力的核心要素,它極大地影響著幼兒今后學業及個人的成功。研究表明,師幼互動是發展幼兒思維的核心。當老師提出開放性的問題,投入到與幼兒持續分享的對話中,并鼓勵他們清楚、明確、連貫地表達自己的思想時,她創造了一種讓幼兒覺得準備好的、愿意并能夠思考的環境。[47]在這種師幼互動中,幼兒看到的是學習過程而不是學習內容或活動本身。[48]幼兒不再是被動地灌輸、接受固定的知識,而是通過理解、反思、體驗自主建構知識的意義。通過教師有效的支持和引導,幼兒不斷反思并表達自己的學習過程,幼兒的問題解決能力、批判思維能力、創新思維能力等得到發展。 提問和理答是師幼互動中教師的主要教學行為,要實現高質量的師幼互動,教師必須掌握提問和理答的技巧。在提問方面,要多問過程性的問題,少問事實性的問題。即多讓幼兒明確地表達他們對學習過程的理解,或者解釋他們的思考,少讓幼兒給出固定的答案。有研究者提出五類在發展幼兒思維方面有效的問題:(1)聚焦問題。你是怎么想的?你的困惑是什么?你的問題是什么?(2)追問原因。為什么你這樣說?你可以給一個理由嗎?(3)解釋意圖。你做這個的意圖是什么?你可以解釋一下嗎? (4)求證事實。你怎么知道的?你可以證明嗎?你有證據嗎?(5)思考新的可能性。有其他方法嗎?如果……?[49]在理答方面,要多拓展性理答,少終結性理答。[50]即理答要能夠激發幼兒的思維,引導幼兒進一步探究,而不是給出模糊的評價,讓幼兒的思考止步于當前問題。因此,有效的師幼互動應該在教學中實現教師提問—幼兒回答—教師理答的循環往復,推動幼兒不斷反思自己的探究過程,實現深度學習,促進思維發展。 參考文獻: [1]滕珺.21世紀核心素養:國際認知與本土反思[J].教師教育學報,2016(4):103-110. [2]趙南.超越觀察評價,理解兒童:基本理念、路徑與目的[J].學前教育研究,2017(9):3-13. [3]卡爾.另一種評價:學習故事[M].周欣,等譯.北京:教育科學出版社,2016:6. [4][6][11]王志廣.談卓越教師評價指標體系的構建[J].教育理論與實踐,2013(32):28-31. [5][14]周春良.卓越教師的個性特征與成長機制研究:基于163位特級教師的調查[D].上海:華東師范大學,2014:18,7. [7]KENNETH A F. The superior college teacher from the students view[J]. Journal of Research in Higher Education,1976(5):243-288. [8]斯滕伯格,霍瓦斯.專家型教師教學的原型觀[J].華東師范大學學報(教育科學版),1997(1):27-37. [9]徐紅,董澤芳.新政策背景下專家型教師素質與行為標準研究[J].高等教育研究,2016(2):5. [10]貝恩.如何成為卓越的大學教師[M].明廷雄,彭漢良,譯.北京:北京大學出版社,2010:16-20. [12][16][17]華潔瓊,陽亞平.基于FLAS的專家型幼兒教師教學特征的案例研究[J].早期教育(教科研),2014(2):45-49. [13]李姍澤.實踐智慧及其養成路徑之思:基于卓越幼兒園教師的專業發展訴求[J].當代教師教育,2017(9):50-54. [15]張永玲.卓越教師及其成長研究[D].上海:華東師范大學,2012:5. [18]穆肅,左萍萍.信息化教學環境下課堂教學行為分析方法的研究[J].電化教育研究,2015,269(9):62-69. [19][20]蔣立兵,毛齊明,萬真,等.智慧教室促進高校課堂教學變革的績效研究:基于課堂教學行為的分析[J].中國電化教育,2018(6):52-58. [21]夏家發.教學活動設計[M].武漢:華中師范大學出版社,2010:5. [22][24]陳佑清.教學論新編[M].北京:人民教育出版社,2011:517,387. [23]何光文.淺析學習動機的培養與激發[J].教育與職業,2012(9):190-191. [25][34]田波瓊,楊曉萍.幼兒深度學習的內涵、特征及支持策略[J].今日教育(幼教金刊),2017(Z1):18-20. [26]陳納.完整經驗的概念解析及其對幼兒園教學的啟示[J].學前教育研究,2013(5):56-61. [27]羅祖兵.欣賞性評價:綜合素質評價的方法論選擇[J].課程·教材·教法,2018(1):109-114. [28]潘月俊.關注兒童學習效能[J].江蘇教育,2017(11):6. [29]王瞻.教師期望與學習效能感、學業成就的相關研究[D].重慶:西南大學,2017:58. [30]CAROLYN E, LELLA G, GEORGE F. 兒童的一百種語言[R].瑞吉歐與中國幼兒教育改革研討會,上海,2001. [31]李棟.張力與界限:教師教學場域中兒童管理的誤讀與重構[J].學前教育研究,2018(2):52-63. [32][43]陳佑清.學習中心課堂中的教師作用與地位:基于對“教師主導作用”反思的理解[J].教育研究,2017(1):106-113. [33]郭元祥.知識的性質、結構與深度教學[J].課程·教材·教法,2009(11):17-23. [35]王策三.對“新課程理念”介入課程改革的基本認識:“穿新鞋走老路”議論引發的思考[J].教育科學研究,2012(2):5-15. [36]楊日飛.論“兒童本位”的意蘊及其教育規定性[J].全球教育展望,2012(2):67-73. [37]陳小慧,楊日飛.幼兒為本:新《幼兒園工作規程》的核心理念[J].現代教育論壇,2017(3):37-43. [38][50]劉昆.幼兒園教師的兒童行為觀察與支持素養的提升研究:以2~5年教齡的適應期教師為例[D].上海:華東師范大學,2018. [39]朱文輝.生成性教學:困頓之因與落實之徑[J].當代教育論壇,2018(2):89-94. [40][41]朱文輝.生成性教學:誤解與澄清[J].教育理論與實踐,2018(16):57-60. [42][46]曹麗麗,馮海英.對幼兒教師生成性教學的思考[J].廣西科技師范學院學報,2017(8):135-138. [44]張娜.生命價值取向下幼兒園課程目標的重構[J].教育研究與實驗,2018(1):78-82. [45]LIZABET SPAEPEN. Early stem matters: providing high-quality STEM experiences for all young learners[R]. Early Childhood STEM Working Group,2017(1):30. [47]MARIA B. Developing young childrens thinking skills in Greek early childhood classrooms: curriculum and practice[J]. Early Child Development and Care,2013,183(8):1101-1114. [48][49]ROBERT FISHER. Thinking skills to thinking schools: ways to develop childrens thinking and learning[J]. Early Child Development and Care,1999,153(1):51-63. Research on Teaching Behaviors Characteristics of Excellent Teachers in Kindergarten Na Zhang, Yingqi Cai (College of Education, Central China Normal University, Wuhan 430079 China) Abstract: Teaching behaviors characteristics of excellent teachers play an important role in transforming ordinary teachers into excellent teachers. This paper selects 8 teaching videos of excellent teachers as the analyzing objects by using self-made teaching behaviors analysis framework of kindergarten teachers to analyze the teaching behaviors of kindergarten teachers. The research shows that excellent teachers are good at conveying positive teacher expectations to strengthen childrens learning self-efficacy, keeping moderate tensing in teaching to ensure children are engaged, and implementing effective in-depth instruction to develop childrens higher-order thinking. Through the interview of 8 excellent kindergarten teachers, the formation of excellent kindergarten teachers teaching behaviors is influenced by several main factors: Respecting children, trusting children is the foundation; Objective orientation in teaching is the core; Generative teaching wisdom is the key. Based on the analysis of teaching behaviors characteristics of excellent teachers and formative factors, from the perspective of teaching, the following suggestion are put forward for ordinary teachers to grow into excellent teachers: Improving the ability of observation and support, implementing child-oriented in teaching practice; balancing the relationship of presupposition and generation, holding the objectives in generative teaching; mastering the skills of question and response, developing childrens thinking in teacher-child interaction. Key Words: excellent teachers, teaching behaviors, teaching wisdom