淺談漢字淵源與書法表現的關系

葉旭仁

內容提要:書法是中國優秀傳統文化與藝術的代表,其以漢字的書寫為基礎,有著豐富的藝術手法,表現為美的意象,蘊含著豐富的內涵。本文以漢字淵源與書法表現的關系為出發點,從字法、用字及文化內涵等方面進行探討,以期為當下書法創作提供有益啟示。

關鍵詞:漢字淵源;書法表現;字法;用字;文化內涵

通常, “書法表現”主要包括表現目的、表現形式和表現內容。書法的傳統表現目的常有書碑頌德、文籍謄錄、書信往來、抒情遣意、交流應酬等。不同的表現目的,有著不同的表現形式和表現內容。書法在表現形式上主要有書體之異和材質差別,如篆隸楷行草所表現的視覺效果不同,獸骨、青銅、簡牘、紙絹等不同材質的呈現效果亦不同。書法表現內容則常常包含社會、政治、經濟、文化等方面的信息。可見,書法表現可以有多樣的方式,能表現豐富的內容,以達到不同的表現目的。那么書法表現的基礎是什么?毫無疑問,是漢字。漢字是中國書法的載體,是書法表現的基礎。探究漢字淵源與書法表現的關系,是書法實踐活動的必然要求。

關于漢字的起源,據《說文解字·序》中所載: “古者庖羲氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,視烏獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作《易》八卦,以垂憲象。及神農氏結繩為治,而統其事,庶業其繁,飾偽萌生。黃帝之史倉頡,見鳥獸蹄迒之跡,知分理之可相別異也,初造書契。”其中倉頡造字的說法雖不確切,但漢字最初是由先民取法自然萬象而產生的事實是確切可見的[1],這在古文字體系中可找到許多象形的證據來。在后來的歷史發展中,出于實用便捷的需要,漢字經“隸變”,由象形向抽象演變,步入了隸楷的今文字階段。在這過程中,其傳承有緒,并非無跡可尋。順著演變的脈絡,去探討漢字淵源與書法表現之間的關系,筆者認為應該先從漢字的“字法”和文本的“用字”兩個方面對書法表現的影響進行討論。

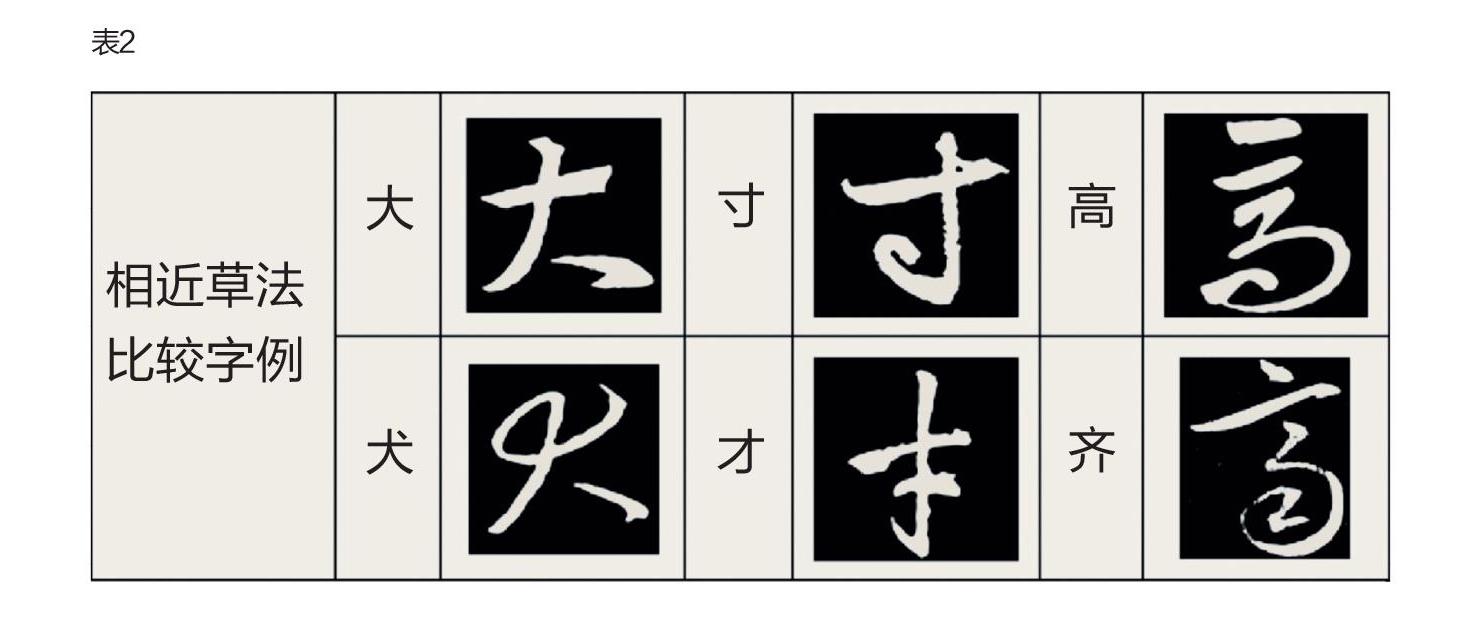

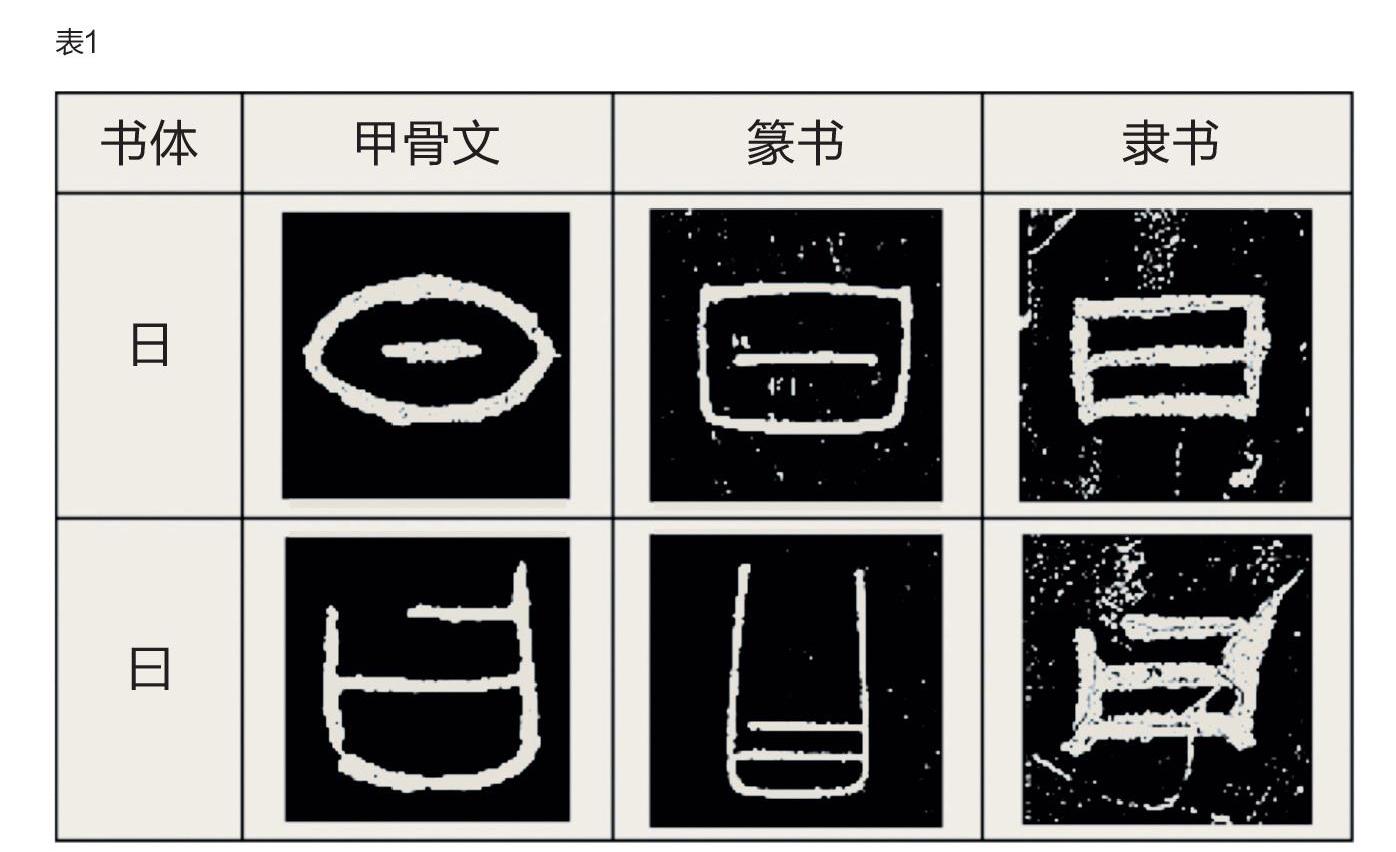

字法是書法的三要素之一。對字法的理解,多是指藝術角度的“正欹、疏密、向背”等矛盾關系的字的結構安排。其實這樣的理解只是關乎字形結構的藝術性,并未涉及字形的淵源與發展的重要層面。筆者認為,所謂字法,當是漢字的構成方法下的字形結果。如“日”“月”在古文字中的形態為自然日月之形,是象形造字法的結果,其書寫歪一點或正一點都沒關系,都是那個字。可見,書法的結構安排只是書寫實踐中對美感追求的體現,并非字法的內在義理,根據許慎對“六書”的解釋,漢字造字法有“指事、象形、形聲、會意”等,這些亦是字法淵源所在。我們知道,在一件技法出眾的書法作品中,如果出現字法的錯誤,那對書法表現來說便是件非常遺憾的事。這樣的錯誤甚至可以否定掉整幅作品的存在價值,這在現在的書法展覽比賽中是常見的事。比如隸書中“日”字與“曰”字的字形(見表1)都是扁的,很容易混淆,很多人在隸書創作時甚至將兩者“通用”,這是不對的。其實“日”與“曰”在字法上有本質的區別。根據《說文解字》, “日”字為象形字,取形于太陽的圓輪廓; “曰”字為指事字,字形為口字上加一橫,表示言從口出。比較“日”與“曰”在甲骨文和篆書中的形態,我們不難看出“日”字的第一橫封口,“曰”字的第一橫不封口。這一區別在隸書中亦是保留的,因此要注意區分。所以,在隸書書寫中將“日”與“曰”通用是不知造字淵源而導致的錯誤。這種相近字法的錯誤在草書中更容易發生,比如“大”與“犬”、“寸”與“才”、“夫”與“去”、“亭”與“齊”“高”等字(見表2)。草書從應急的草寫而來。自漢代之后,草書作為一門獨立的藝術形式,其自身便有著成規范、成系統的草寫字法體系,即所謂的“草法”。草書的草法并不是憑空創造出來的,而是根據漢字的字法發展而來。因此,通過漢字字法看草法,是有利于理解與區分草法的。如橫畫本是從左往右寫,但在橫畫右上有一點的情況下,草法便可從右上往左下寫來代表點與橫的連接,如“犬”“甫”“述”等字。知道這一點,我們便能明白“大”字與“犬”字在草書中是不能混寫的,這從晉人的草書中我們即可清楚地看出。同理,其他草書字形相近的字,亦須根據漢字字法對草法的影響進行嚴謹判斷后加以區分。另外,草書中很多偏旁部首在快速書寫中亦很容易混淆,如三點水與雙人旁、頁字邊與欠字邊、衣字旁與示字旁等,應注意區分。南宋姜夔《續書譜》有言: “古人作草,如今人作真。”[2]此言為草書當嚴格草法的極好注解,今之習草者應有此般態度。

現在的書法展賽中不僅常有字法的錯誤,還有許多用字方面的錯誤,這些對書法表現來說亦是硬傷。用字硬傷當下主要體現在由簡體轉繁體上,沒根據文義做出準確的繁體選擇,特別是在一簡對多繁的情況下;還有,繁簡字形在古代同時存在時,亦是干擾選擇的情況。如簡體“系”字在古時有“系”“係”“蘩”三種對應的字, “干”字也有“干”“乾” “斡”三種對應的字,“臺”字有“臺”“臺”“鵬”“檀”四種對應的字,等等。如果不細加區分其中字義,僅隨手選一個寫起來順手的,那就是沒文化的表現了。那么應如何區別?毫無疑問,應溯其字源,在發展中找依據。如根據《說文解字注》, “干”,犯、侵也;“乾”,上出為“乾”,下注則為“濕”,故“乾”與“濕”相對; “斡”,筑墻耑木也。由此,我們便可理解“干涉”“干燥” “干部”等詞的用字區別。在漢字使用發展的歷史中,也曾有過混亂的現象。如在南北朝時期,漢字的傳寫存在大量混錯與訛變。但各個時期的文字學家也對其進行過刊正,如何正確用字,我們現在是有本可查的。雖然簡體字通行的時間已久,很多字在繁體中的區別已經淡化甚至消失了,致使受簡體字教育的人在寫繁體字時常常會出現用字錯誤,但簡體字教育不是書法用字錯誤的借口,有本可查而不查即是不負責任,其理不辯自明。

在書法創作的用字中,還有另一個影響書法表現的因素,那就是異體字的使用。明末清初的書家常喜好使用異體字并以此作為增加書法表現力的重要手段。當時社會尚奇風氣熱烈,書家大力提倡使用異體字,甚至還有異體字的字書(如《字匯》),其盛況可窺一斑[3]。的確,異體字的使用,拓展了書法表現中字形多樣化選擇的思路,有獨特之處,但應注意的問題還是字的淵源問題。傅山、八大山人等人筆下的異體字很多是來自《說文解字》中古文字形的隸定,是有本可查的[4]12。雖然他們也造異體字,但對于現在的我們來說,要想熟練使用原有的異體字本已是件非常困難的事,何況自己造。瞎造是不可取的,不懂漢字淵源而自行造字,本是夜郎自大。書法用字的習慣歷來講究有本可查,也注重歷史上約定俗成的結果;而對離奇的新創造,總體上是不接受的。傅山、八大山人等人自造的異體字,是當時特定背景下有游戲成分的產物,其風尚早已過,褒貶也仍在討論中。故今人在使用異體字時應注重使用有權威出處的字例,同時不宜隨意自創異體字,應注重規范,注重場合。

在當下,想要書法表現有好的發揮,對字法與用字的嚴謹要求不容忽視,其問題的解決刻不容緩。把字寫正確、用正確對書法表現來說還是不夠的。書法作為一門高雅的藝術,其歷來非常注重格調的品評。高格調的書法受到歷代推崇,被奉為楷則;低格調的書法常為人唾棄,習者惡之。其中,關于楷書的格調,傅山說過這么一句話: “楷書不知篆隸之變,任寫到妙境,終是俗格。”可見.書法格調與漢字淵源也是有聯系的。崇古一直是傳統書法觀念中非常重要的部分,對古意的追求亦是書法表現對格調追求的體現。米芾評價懷素的書法時說: “時代壓之,不能高古。”項穆說:“不學古法,無稽之徒也。”傅山說: “作字先作人,人奇字自古。”這些觀點都體現了對古意的推崇。在古代經典楷書作品中,我們常看到這樣的現象, “良”字的第一點寫成橫折狀,“京”字口中有一橫, “沖”字寫成三點水而非兩點水,“德”字中間沒一橫, “呂”字兩口之間有一豎,等等,許多字的楷法都與現在常用的不一樣。常有觀者誤以為是寫錯了,其實不然。當我們追溯字的源頭時,看到篆隸之形,并了解演變過程后,就會糾正過去對其楷法的誤解。觀者在欣賞書法作品前,需要對漢字的演變與發展有一定的了解;而對于書法創作者而言,較好的漢字素養是應該具備的。由此可見,若有不懂漢字淵源而以為“德”字無中間一橫的寫法是錯誤的書寫者,正如傅山所說的,任其技能練到怎樣巧妙,其作品也終是無格調的下品、俗品。書家常言,百病可醫,唯俗難醫。如何脫俗?除了多讀書外,現在的啟示是還應從字形、字義溯其本源,這才有可能受到高古意趣的熏陶[4]12。當然,這并不是說了解篆隸字法之后就代表所書的作品有高古的格調。格調首先是要通過高超的技法來傳達的,本無技能者何來格調?同理,亦不是說如字形不參照篆隸寫法所書作品就沒有一絲高古的格調。如在現在一些教育系統舉辦的簡體字硬筆書法比賽中,用鐘、王筆意創作的小楷作品或多或少會比館閣體風格的顯得更有高古意趣。另外,更不是說沒有古意的書法就是沒有格調的,如妍雅也是一種很好的格調。格調的內涵雖然有集體審美的一般性范疇,但很多時候又是見仁見智的。字法是書法格調的一方面體現和影響因素,但不是唯一的決定因素。漢字淵源的內涵對于書法格調的意義是我們需要看到的,辯證地看待兩者之間的關系亦是我們在思考中不能忽略的部分。總的來說,這里主要是強調應注重漢字素養的提高。

總之,了解漢字淵源,理清文字發展脈絡,對書法作品的書法表現有重要意義。至于現在所謂的前衛書法所做的種種嘗試,脫離文本,脫離漢字的“形音義”,我們很難想象那些不成文、不成字的線條和墨色能成為中華民族集體意識中的書法作品[4]12-13。盧輔圣先生在《書法在“現代”之前的徘徊》-文中說: “既想借重文字所由生發的審美價值,又要舍棄文字所由成立的形式構成,不正是與拋棄了語言規則卻想表達更多的意思,只要鋒利的刀刃卻不要寶刀本身一樣幼稚可笑嗎?一旦失去了文字的潛在支持作用和原始集體無意識作用,其結果,必將換來書法審美主體的無所寄托、無所事事。”[5]其理甚是。書法作為中國獨特的民族藝術,其給予的不僅是視覺表現的沖擊力,更重要的是對文化的承載與傳遞。通過書法,我們不僅能看到美的形象,還能看到歷史、文學、情感、道德等方面的豐富內涵。書法表現的巨大魅力,吸引著歷代無數文人墨客為之傾心并注入熱情與智慧。在唐代,書法甚至被賦予“不朽之盛事”的崇高地位,到了近現代,又有熊秉明先生將書法定位為“中國文化核心之核心”。如果脫離了漢字,書法該如何是中國文化核心之核心?熊秉明先生的定位顯然是對漢字這一基礎的認同。本文探討漢字淵源與書法表現的關系亦是建立在這一基礎之上。

參考文獻

[1]王世征中國書法理論綱要[M]長沙:湖南美術出版社.2018:9

[2]崔爾平歷代書法論文選[G]上海:上海書畫出版社,1983: 387

[3]白謙慎新新無已,愈出愈奇:十七世紀書法家書寫異體字風氣的研究[G]//饒宗頤,朱良志八大山人研究大系:第八卷(下)南昌:江西美術出版社.2015:38

[4]解小青試論漢字承傳的書法文化價值[J]美術觀察,2017( 02)

[5]盧輔圣書法在“現代”之前的徘徊[G]//二十世紀書法研究叢書:當代對話篇上海:上海書畫出版社,2000: 214

約稿、責編:史春霖、金前文