例談統編小學語文習作單元的教學

胡瑛

摘要:小學語文統編教材每冊都設置了一個集系統性、關聯性、實踐性和發展性為一體的習作單元。習作單元教學要找準讀寫融合的訓練點,抓“單元導語”明目標,研“精讀課文”悟方法,用“交流平臺”“初試身手”搭支架,借“習作例文”知技法,分享“單元習作”多修改,有效設計各板塊的讀寫融合路徑。

關鍵詞:統編教材;習作單元;讀寫融合

統編版教材在三至六年級每冊教材中新增了一個習作單元,這個特殊功能單元的出現為統編教材增添了一大亮點。它編排單元的主線是學生習作能力的發展,目的是圍繞讀寫融合訓練“點”環環相扣精準發力,從而突破習作教學的重點難點,形成嚴謹的習作訓練體系鏈,加大了習作在統編教科書中的分量,力圖使學閱讀與學表達均衡發展。本文試以小學四年級上冊教材的習作單元的教學為例,談談有效設計習作單元各板塊的讀寫融合路徑。

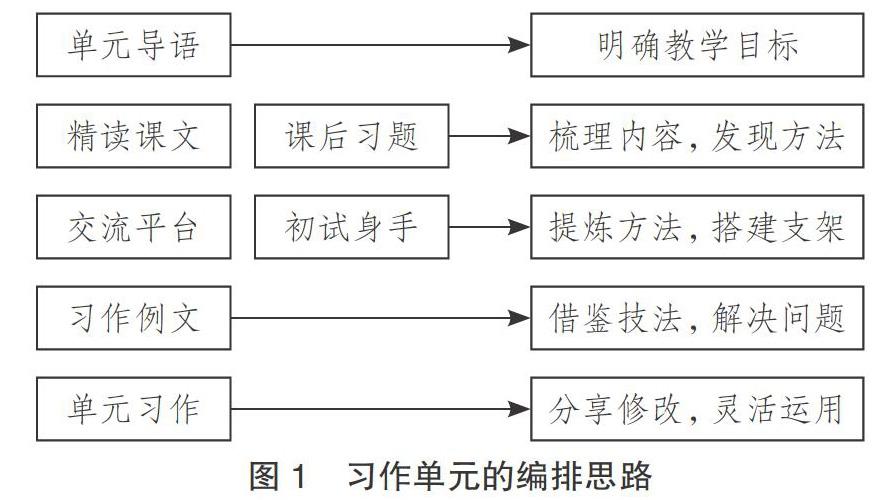

一、編排特點:多維一體,讓讀寫融合方向更明

四年級上冊的第五單元是一個習作單元,它的單元組合要素包括單元導語、兩篇精讀課文、交流平臺、初試身手、兩篇習作例文和習作訓練六大板塊,呈現出“由讀到寫,讀寫結合”的序列化編排思路。各板塊之間銜接緊密、有序漸進,構成一個以“培養習作能力”為內核點的、多維一體的整體(如圖1),避免了讀寫訓練盲目隨意。

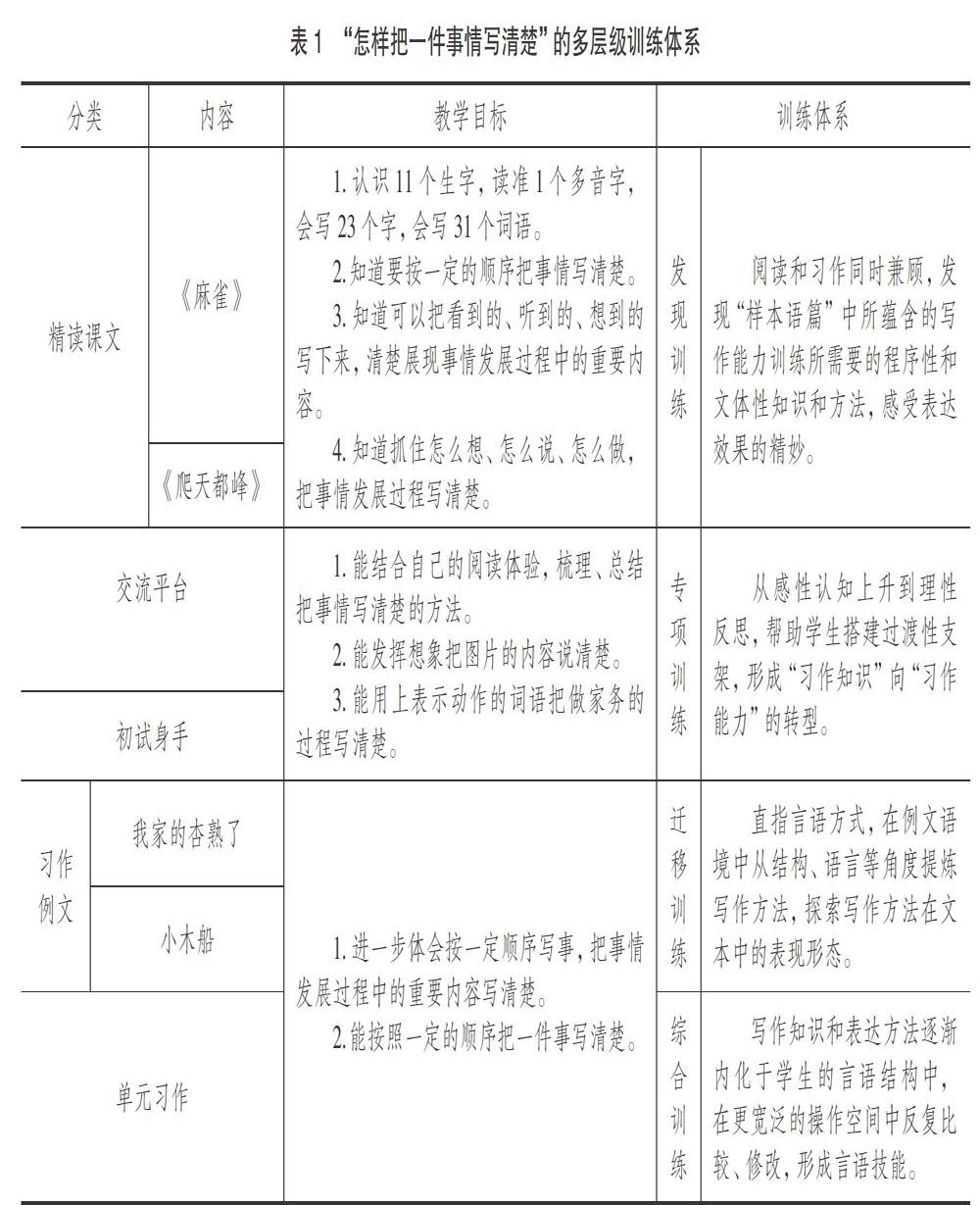

該單元圍繞“怎樣把一件事情寫清楚”這個讀寫融合訓練“點”安排了兩篇精讀課文,即《麻雀》和《爬天都峰》,其主要指向為“以課文為素材,引導學生學習寫作知識和表達方法”[1],這與其他單元定位為閱讀理解、情感體會和方法習得的精讀課文不同。在這里,“了解作者是怎樣把事情寫清楚的”是指向閱讀訓練的習作要素;“寫一件事,把事情寫清楚”是指向表達訓練的習作要素。之前,學生已經經歷過三年級上冊“觀察”、三年級下冊“想象”的訓練,這是第一次精準發力于“記事”的習作單元。為落實這一目標,兩課練習都把訓練重點指向“怎樣把一件事情寫清楚”,但各有側重。《麻雀》書后練習1重點引導學生明白作者是怎樣抓住事情的“起因、經過、結果”把事情寫清楚的。《爬天都峰》書后練習2著重強調作者是如何按照先后順序把爬山的過程寫清楚的。兩篇“精讀課文”的書后練習,都明確了教學內容的選擇應指向“習作視角的閱讀”。

“交流平臺”結合精讀課文,以對話的形式站在寫作知識和表達方面的層面,梳理、總結了把一件事寫清楚的方法。

“初試身手”安排了兩個實踐活動的練習,鼓勵學生嘗試運用在“交流平臺”中歸納的方法進行口頭和書面練習,在為寫作訓練搭建支架、積累素材的同時,也促進將單元閱讀成果向寫作遷移。

“習作例文”為學生提供可借鑒的習作范例,它們的教學功能直接指向習作表達,用旁批和課后題來提示:①把事情寫清楚的方法。②寫事情時關注詳略得當的布局技巧。《杏兒熟了》一文的看點是在引導學生體會:作者是如何抓住奶奶的動作描寫,把“分杏”這件事的經過寫清楚的;《小木船》則是讓學生關注文章是如何圍繞題眼來詳略謀篇的。這些都為學有余力的學生提供了更廣闊的習作發展空間,為他們進入到第三學段的學習埋下了伏筆。

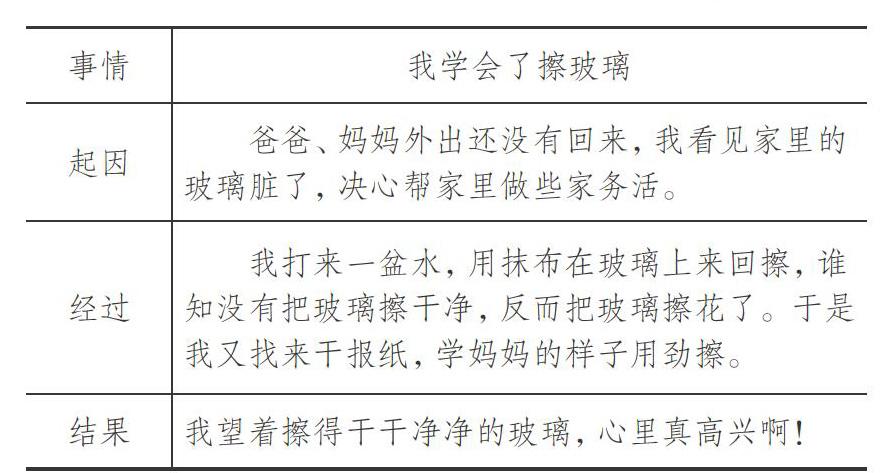

“單元習作”分三部分:第一部分提出了習作任務,并提示學生可以寫自己親身經歷的事,也可以把自己看到和聽到的事寫下來,還列出了八個題目供學生參考,以幫助學生打開思路。第二部分呈現一個幫助學生梳理事情起因、經過、結果的表格,實際上也是幫助學生梳理思路,以便能按順序把一件事情寫清楚。第三部分對習作修改提出要求,要把習作分享給同學聽,根據同學的建議進行修改。

習作單元的六大板塊是相互聯系的,它是以“寫作知識為主線、能力訓練顯漸進、實踐過程入情境”為目標,這種呈現序列化的編排,全面指向寫作能力的提升,旨在使學生的習作能力螺旋上升。這樣的教材改進,正如專家提出的:迫切需要改進的,是在寫作練習中用專業的寫作知識,精當的閱讀分析和可操作的步驟、提示為學生搭建寫作的“腳手架”[2]。

二、教學建議:精準發力,讓讀寫融合更加嚴謹

(一)抓住教學重點,讀寫融合更具指向性

“怎樣把一件事情寫清楚”作為本單元教學訓練的點,貫穿整個單元教學的始終。每個板塊都要圍繞這一關鍵能力的培養展開,其他內容的教學要能服務于這一中心任務。教師要有整體意識,備課前應通讀整個單元內容,理解各部分的定位和相互關系。在目標設置上,既要有單元的整體目標,又要有精讀課文、“交流平臺”、“初試身手”、習作例文及單元習作的目標,用單元總目標來統領各部分的教學。

(二)體現歸納整合,讀寫融合更具實效性

習作單元各部分內容聯系緊密。教學時,要注意各部分內容的整合。可以把“交流平臺”和“初試身手”作為一個整體來把握。“交流平臺”引導學生總結“怎樣把一件事情寫清楚”的方法,再通過“初試身手”引導學生進行初步的嘗試。再如,可以加強“習作例文”和“單元習作”的整合。既可以在指導單元習作時,根據學生在“初試身手”中表現出來的問題進行診斷,利用習作例文進行有針對性的比照指導,也可以在習作講評時,根據學生的薄弱環節,利用習作例文解決存在的問題。值得注意的是,習作例文不能當成略讀課文來教,其間的字詞、內容、思想感情不要作過多的要求。

(三)重視聯系舊知,讀寫融合更具漸進性

在學習這個單元之前,學生已經接觸了一些寫事的文章,如:四年級上冊第四單元的《盤古開天地》《普羅米修斯》《女媧補天》都是按照事情的起因、經過、結果來敘述的。學習時,可以適機聯系這些課文,加深學生對“怎樣把一件事情寫清楚”的體會。另外,學生在三年級上冊第八單元已經學過寫一件簡單的事,可以聯系學生的習作經驗來展開。

三、實踐范式:相輔相成,讓讀寫融合更加靈動

(一)抓“單元導語”明目標——確定訓練體系

四年級上冊第五單元的導語,引用的是“我手寫我心,彩筆繪生活”這樣朗朗上口的俗語,告訴學生習作就是做生活中的有心人,記下自己的所見、所聞、所感。它如同一縷清風,撩開孩子的話匣,并揭示了本單元的兩個習作要素:了解作者是怎樣把事情寫清楚的;寫一件事,把事情寫清楚。讀寫融合的聯結點很明顯,就是“怎樣把一件事情寫清楚”的方法。

單元導語所蘊含的語文核心要素,確定了各板塊具體的教學目標,各個具體的目標又是互相關聯、有序推進的,從而形成指向“怎樣把一件事情寫清楚”的多層級訓練體系(如表1)。

(二)研“精讀課文”悟方法——指向習作性閱讀

“習作單元”的精讀課文,是指向“寫作”的閱讀素材,其主要功能是引領學生學習寫作知識與表達方法[3]。

第一篇精讀課文《麻雀》,這個故事因獵狗與小麻雀的相遇而展開。梳理課文之前,先帶領學生回想《普羅米修斯》等課文,感受按照起因、經過、結果的順序講述故事的優勢。接著引導學生遷移運用方法,在默讀的基礎上交流:課文圍繞麻雀寫了一件什么事,起因、經過、結果又是怎樣的?讓學生明白要把事情寫清楚,可以按照事情發展的順序寫。接著,再引導學生自己來發現課文是怎樣把事情發展過程中的重要內容寫清楚的,學習把看到的、聽到的、想到的寫下來,既是教學重點,也是教學難點。可以結合課后第二題,采用自主學習與小組合作探究相結合的方式,發現作者的表達方法:寫一件事,把看到的、聽到的、想到的寫下來,就能清楚展現事情發展過程中的重要內容。

第二篇精讀課文《爬天都峰》,在結構安排上與一般記事類文章不同,沒有把重點放在爬天都峰的過程上,而是側重寫了一路上人物的對話。第二題通過精讀課文第2~7自然段,了解作者抓住“怎么想、怎么說、怎么做”把爬山過程寫清楚的方法。

(三)用“交流平臺”“初試身手”搭支架——提煉方法,嘗試運用

1.“交流平臺”,明晰要點

習作單元的“交流平臺”與普通單元不同,它以“學習小伙伴”對話的形式對精讀的兩篇文章中蘊含的習作要素進行了梳理和歸納,總結“把事情寫清楚”的方法:①寫一件事情,要把事情的起因、經過和結果寫清楚;②寫事情要按照一定的順序寫;③把看到的、聽到的、想到的寫下來,能活靈活現地展現情形。同時還讓學生明白了新的方法:時間、地點、人物要交代明白(在習作例文中也有體現)。這幾點的提煉,使學生比較明確地感受到了習作表達的能力要領。

2.“初試身手”,嘗試運用

經過對單元導語、精讀課文和“交流平臺”的學習,接下來進行一次小型的實踐練習,有利于讓學生對前期所學的習作知識、習作方法進行診斷和嘗試,并為單元習作做好準備。本單元“初試身手”第一題的說話訓練各有側重,一個是靜態的圖畫,一個是動態的生活場景。教學時,可以引導學生結合生活經驗,想一想圖片展現的是什么場景,再讓學生回顧課文《麻雀》,讀讀“交流平臺”第四個泡泡圖,交流怎樣才能把圖片的內容說清楚。第二題觀察家人勞動,旨在讓學生聚焦動作,用一段話把場景寫清楚。課前可以事先布置學生觀察并簡要記錄,或者拍攝視頻。課上,讓學生讀讀《爬天都峰》的第6自然段,體會作者是通過一系列動作把爬山的過程寫清楚的。然后讓學生借助課前準備的資源,運用課文的寫作方法把家人做家務的過程寫下來。

3.診斷講評,解決問題

“初試身手”是讓學生嘗試著運用前面所學到的表達方法,這是從“知”探“行”的環節。教學時,要對學生的表達及時加以診斷,發現其中存在的問題,開展有針對性的指導,為單元習作做好準備。

如果對運動會的場景說得不明白,可以引導學生仔細觀察圖畫:看到了什么(人物的動作神態),聽到了什么(運動場上會聽到些什么),想到了什么(調動學生的生活經驗,體會運動員和啦啦隊員的感受),從而把圖片的內容說清楚。

如果對慶賀生日的這張圖片表述不清,可以引導學生回想自己或者家人過生日的情景,當時的場景怎樣,都有些什么人參加,做了些什么,說了些什么,都有哪些感受,以便學生有條理地把圖片上的事情說清楚。

如果學生對做家務的過程寫得不夠清楚,可以把做家務的動作按步驟進行分解,羅列出一系列動詞。如:寫家人擦玻璃,可以出示“用、噴、拿、擦、看”等詞語;寫炒菜,可以羅列“洗、切、放、炒、舀、盛”等詞語,并把動詞擴展成句子。接著,讓學生邊做動作邊把做家務的過程說一說,再寫一寫。最后再讀一讀,著重關注句與句之間是否通順連貫,整個過程是否有條理。

“交流平臺”和“初試身手”都是為單元寫作實踐搭建支架,它們之間有著緊密的聯系。“交流平臺”回顧把一件事寫清楚的方法,幫助學生梳理相關要點,為“初試身手”奠基;“初試身手”是“交流平臺”的延伸,引導學生進行初步的寫作實踐。

(四)借“習作例文”“單元寫作”知技法——感知技法,分享評價

本次單元習作要求“寫一件印象深的事,按一定的順序把事情的經過寫清楚”。這是習作單元的重頭戲,是學生習作成果的呈現與檢閱。

1.加強各板塊之間的聯系,確定“寫什么”和“怎么寫”

兩篇習作例文《杏兒熟了》和《小木船》都貼近學生的生活,學習例文后就讓學生充分交流自己印象深刻的一件事,互相啟發,打開思路。如果個別學生有困難,讓學生讀讀《生活萬花筒》中的第一段話,讓學生明白:習作就是把我們身邊發生的事情寫下來,可以是自己親身經歷的,也可以是看到的,或者聽說的事。聯系第一部分列舉的八個題目來拓寬學生的思路。在此基礎上,讓學生再作交流,提醒學生:可以參考教材列舉的題目寫一件事,還可以豐富在“初試身手”環節的家人做家務的片段,把它擴展成一件事。

指導學生“怎樣把事情寫清楚”時,再讓學生讀讀“精讀課文”,感悟“交流平臺”,并引導學生厘清兩篇例文的寫作順序,聯系《生活萬花筒》中第二部分的用表格梳理思維導圖,在反復的讀、圈、理、議中提煉方法,不僅為小組合作、評改研讀作了準備,還增強了學生的表達欲望,增強習作的自信。如此一來,學生“寫什么”“怎么寫”的困惑就迎刃而解了。

2.構思思維導圖,完成初稿

學生借助《生活萬花筒》第二部分的表格,按照所確定的事件構思編寫提綱,完成初稿。例:

值得注意的是,習作教學應站在兒童的視角,尊重學生的學段水平,尊重他們的真實感受。因此在抓實訓練點“怎樣把一件事情寫清楚”的同時,應鼓勵學生有個性、有創意的表達,減少習作例文的束縛。

3.借助例文亮點,比照中指導作中改

好文章是改出來的,而借助例文,對照例文批注修改是最有效的途徑。讓學生借助例文亮點跟自己的習作比照著讀,談感受,看看你更喜歡哪種表達方式,從中形成自己的修改意見:擦玻璃的過程應該寫得更詳細、更清楚一些。怎樣才能寫得更清楚呢?抓住擦玻璃的動作,聯系生活經驗,將生活情境再現。據此,學生對作文進行修改。通過這樣的訓練,不但提升了學生的語言表達能力,同時也提高了習作的鑒賞能力。當然,對學生的習作要求不能拔高,更不能千篇一律格式化,只要學生在自己原有發展空間的基礎上得到提升,就達到了習作訓練的目的。

4.作后有針對性地修改,交流評價中提升

根據學生習作情況,可以設計一張習作評價單,著重關注有沒有把一件事情寫清楚。具體評價元素是:①有沒有按一定的順序寫事?②有沒有把時間、地點、人物、起因、經過、結果交代清楚?③把看到的寫清楚了嗎?④把聽到的寫下來了嗎?⑤寫出自己的聯想或想象了嗎?讓自評、互評與師評相結合,提供可操作的修改方法,讓學生自主修改有問題的地方,并鼓勵學生分享習作,采用墻報等方式給學生搭建交流分享的平臺,體驗成功表達的樂趣,增強習作自信心。

“習作單元”集系統性、關聯性、實踐性和發展性為一體,它“多維一體”的板塊都是圍繞讀寫融合訓練點展開的。教學時,可以根據單元編排特點抓“單元導語”明目標,研“精讀課文”悟方法,“交流平臺”“初試身手”搭支架,借“習作例文”知技法,分享“單元習作”多修改。只有找準讀寫融合訓練“點”有效設計各板塊的讀寫路徑,方能促進語文習作要素真正落地。

參考文獻:

[1]梁昌輝.統編教材習作單元教什么、怎么教[J].語文教學通訊, 2018(10):18.

[2]朱建軍.語文課程“讀寫結合”研究:理論、標準與實踐[M].北京:教育科學出版社, 2013:34.

[3]吳勇.習作單元,“讀寫結合”教學的新走向[J].小學語文教學, 2019(5):46.

責任編輯:丁偉紅