中職茶藝服務課程之中華茶文化 “和”教學內容的建構及實踐

【摘 要】本文闡述中華茶文化“和”的主要內容,以及中職茶藝服務課程中華茶文化“和”的教學內容建構,并提出教學實踐策略:做好個人茶禮儀,以禮致“敬”達“和”;注重六大茶類沖泡技藝與行茶禮儀的融合,創造和諧的關系;開展創新茶藝主題設計及表演活動,鍛煉學生用茶表達“和”的能力。

【關鍵詞】中職學校 茶藝服務課程 茶文化“和” ?教學內容建構 茶禮儀

【中圖分類號】G ?【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2020)42-0036-03

“和”是指不同事物或對立事物的和諧統一,它涉及世間萬物,也涉及生活實踐的各個領域,又擴展到極為廣泛的文化范疇,內涵極為豐富。“和”在儒、釋、道三家的文化體系中都有非常重要的作用。而作為中華民族具有強大影響力的中華茶藝將此三家文化體系有機融合在一起,形成了影響中華各民族及各個階層人民的茶文化。“和”是茶文化的核心內容,也是社會主義核心價值觀“和諧”的重要內容。茶文化“和”以茶為載體,從多方面、多層面促進中華民族的經濟、文化發展,并為中華民族的幸福生活創造了內在機制。

中華茶文化“和”的內涵,以茶為載體,以茶藝技法為表現形式,以茶禮為主線,通過選茶、賞茶、沏茶、品茶來修身養性,陶冶情操,溝通交流,品味人生,建立和諧的社會人際關系,從而滿足身心和諧的需要,達到“天人合一”的和諧狀態。

一、中職茶藝服務課程中華茶文化“和”的教學內容建構

(一)中華茶文化“和”的主要內容

1.人與自然之間的和諧關系。茶文化得以形成和發展,離不開自然環境的這一物質載體。人與茶都是自然界的造物,人借茶在滿足身心需要的同時,形成具有鮮明特色的茶文化,使得人這一社會性動物在文化的映襯下更加文明,茶也在人類的發明創造中以修身養性的代表物之一更具有價值。

人類社會的發展方向是高度文明,人與自然之間的和諧關系是人類文明得以繼續向前發展的物質基礎。茶文化“和”,在人與自然之間的關系中,倡導道家以“和”為主要特征的“道法自然”之道,人道當符合天道,天道和人道合而為一,故人們要對自然界保持敬畏,對社會發展規律進行探索并服從、順應,人與自然和諧共生、良性循環。茶作為自然與人類溝通的媒介,可實現人與自然的和諧。人在品茶時要樂于與自然親近,從茶中體味自然的美好,在思想情感上與自然交流,實現人化的自然和自然的人化的統一,達到“天人和諧”的理想境界。不管是人類在種茶、采茶、制茶時遵循自然規律,保護茶與自然環境的和諧美好,還是人類在茶園、茶館、茶都的建設,茶具制造與選用,以及茶人的泡茶、品飲等茶事活動,創造人與茶之間人文環境的和諧美好,都體現了“天人和諧”的生態觀。

2.人與社會之間的和諧關系。從古至今,“和”以各種形式倡導人與社會之間的和諧,如以和為貴、和氣生財等,都表明了“和”在人類社會發展中所起的調節作用。“和”,儒家的核心,茶道的“追求”,以茶修身,致清導“和”,以茶為禮,構建“和諧”。中華茶文化“和”是人們在茶事活動中認識自然、了解社會,處理自身與社會關系中所形成的一種價值觀。這一價值觀指導著茶人在茶事活動中建立人與社會的和諧關系。

隨著茶進入人民大眾生活的各方面,茶文化在建立人與社會的和諧關系中起著舉足輕重的作用。大到黨和國家領導人將茶帶到外交活動中,將茶作為禮物贈予友好邦交國家,小至各類茶館茶事活動、茶藝技能大賽、茶交流活動、工作交流、家庭待客,都以茶為媒,表達禮儀與尊重,從而建立和諧的關系。

3.人與人之間的和諧關系。中華茶通過各類茶事活動、飲茶活動將茶文化、茶禮儀融入人心,起到教化人的作用,從而建立人與人之間的和諧關系。陸羽在《茶經》強調“德”是禮的靈魂,“敬”是禮的基礎,明確了“茶性儉,行儉德之人”的茶道根本,并以此追求“和”的最高理想境界。

在中華文化中,崇尚人與人之間“君子和而不同”的君子之交,也向往“君子之交淡如水”的平淡和諧。因此,與茶為友,使人淡泊名利;與茶為友,就是與君子為友,茶文化的傳承與發展的實踐就是推動個人道德水平提高的實踐,在“為名忙,為利忙,忙里偷閑,且喝一杯茶去”的淡泊名利中建立人與人之間的和諧關系。中國茶文化對個人道德的關注與社會主義核心價值觀在個人層面的要求不謀而合。因為茶文化在塑造個人道德方面積累了豐富的經驗,而且深入人心,發展新時代的茶文化有利于推動社會主義道德建設,有利于建立人與人之間的和諧關系。

茶是文化和健康的共同承載物。從“遇七十二毒,得荼(荼即是茶—— 引者注)而解之”“示病維摩元不病,在家靈運已忘家,何須魏帝一丸藥,切盡盧仝七碗茶”到“茶亦醉人何必酒,書能香我無須花”“修行就在衣食住行,燒水點茶亦是禪”,說明喝茶、品茶在中華民族日常生活保持身心健康方面起著重要作用。隨著對身心健康的高度重視,現代人更加注重根據自身需要選擇適合的茶、合適的品茶環境來養生修心,追求身心的和諧。

(二)中職茶藝服務課程中華茶文化“和”的教學內容建構

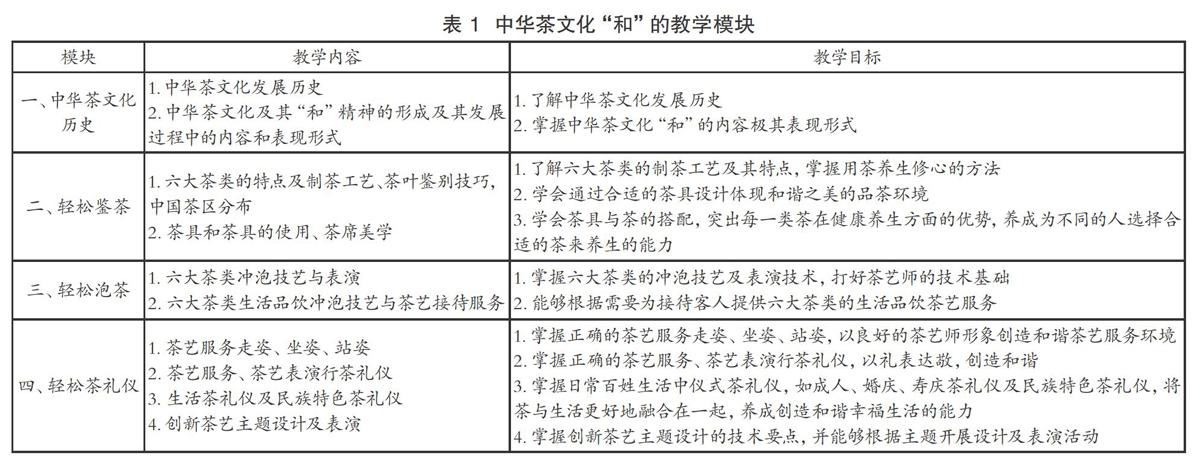

中華茶文化“和”既需要學生理解其內涵,又需要學生在茶事活動中實踐,才能更好地傳承和發展。本課程共分為四大模塊,具體見表 1。

二、中職茶藝服務課程中華茶文化“和”教學實踐

中職學生的培養方向是技能型人才,茶藝服務是一門技能與知識相融合的復合型課程,與企業的茶藝師崗位匹配程度高。針對中職學生的特點,教師在教學實踐中既要注重學生理論知識的識記、了解,也要注重專業技能和職業素養的培養,引導學生成長為一名具有中華茶文化“和”并能夠將其傳承和發展的茶藝師。

(一)做好個人茶禮儀,以禮致“敬”達“和”

茶禮儀以“敬、靜、凈、精、雅”為特征,是培養高雅氣質的途徑。要培養學生成為具有與茶相配的高雅氣質,就需要從做好個人茶禮儀開始,以禮致“敬”達“和”。個人茶禮儀是一個整體,需要教師在課程實踐中對學生進行常態化的訓練,才能使學生形成良好的個人茶禮儀,提高茶藝服務修養,形成高雅的茶藝師氣質。結合企業崗位要求及中華茶文化“和”的內涵,教師應對學生的個人茶禮儀提出綜合要求。

1.著裝。合適得體的著裝是表達禮儀與尊重的基本要求。茶藝師這一職業有著專門的服裝。其基本要求是整潔端莊、得體大方,并能夠根據不同場所搭配合適的服裝。整潔端莊、得體大方、方便泡茶是平時上課對學生的穿著要求,也鼓勵學生自行購買合適得體的茶藝服裝在茶藝課堂中穿著。而專門的茶藝服飾有著“靜、清、柔、和”的特點,踐行素雅風,呈現出寬簡、質樸、舒適、大方的視覺效果,適合各類茶藝表演及茶藝服務。在課程教學實踐中,教師也要根據課題特點,穿著合適的茶服教學,以培養學生對茶服及茶服與茶的匹配的審美能力;同時,配套多種風格的茶服更有利于教師根據課程需要開展教學,更好培養學生對茶藝師著裝的把握能力。

2.修飾要求。得體大方、整潔的修飾一方面是茶藝的要求,另一方面能夠襯托茶人(茶藝師)和品茶環境的美。淡雅的妝容、清爽的發型、潔凈的雙手是對個人茶禮儀的修飾要求。

(二)注重六大茶類沖泡技藝與行茶禮儀的融合,創造和諧的關系

沖泡一壺好茶,是在了解茶葉的種類、質量前提下,掌握相應的沖泡技巧,將每一壺茶沖泡出其最佳的茶湯,并配以適宜的茶禮儀,使人與人通過茶的媒介得到物質的滿足和精神的享受,從而創造一種和諧的關系。這是以茶待客的最高境界。

作為學茶之人,首先要清楚地了解六大茶類泡茶技藝和行茶禮儀;其次要掌握在行茶過程當中的操作技巧,注意雙手、茶具、茶湯的潔凈,因為茶性潔,而茶湯是供人飲用之物,應保持潔凈;最后注意在泡茶和品飲的過程中注意行茶禮儀。向客人敬奉茶湯時,不但要求泡茶者著裝得體大方、神情友好謙和,還要求敬茶、續茶都按禮賓順序和順時針方向進行,基本原則是:客先主后;先主賓,后次賓;先女士,后男士;先長輩,后晚輩,且在敬茶時,茶水添至七八分即可,喻示著“七分茶三分情”。如果不遵循敬茶禮儀和習俗,敬茶、續茶不當,則被認為待客是無禮、失禮的,容易引起主賓、賓客之間的不愉快和矛盾,與“和”背道而馳。另外,茶文化在中華民族的發展過程中與多彩的民族文化相融合,形成了多元化、多樣化的待客茶禮,如白族“一苦二甜三回味”的三道茶,藏族“香甜可口”的酥油茶、蒙古族“奶香四溢”的咸奶茶、瑤族“一杯苦、二杯呷(澀)、三杯四杯好油茶”的油茶。

六大茶類和各民族特色茶都有著不同的沖泡技巧和敬茶禮儀,但茶本身所蘊含的文化本質和內涵是永不變的,那就是以茶表禮敬,以茶訴真情,以茶創造和諧。

(三)開展創新茶藝主題設計及表演活動,鍛煉學生用茶表達“和”的能力

創新茶藝設計及表演活動是弘揚茶文化、發展茶文化并推動茶產業發展的重要活動。創新茶藝主題設計及表演活動凸顯設計者的理念及茶藝技能,圍繞“和”的主題,通過“表演型茶藝”“生活型茶藝”“經營型茶藝”來鍛煉茶人的設計能力和表演能力,發掘其對茶藝及茶文化“創意”“創藝”的創新能力。而在這樣的教學活動中,學生全程參與主題設計,包括文案和解說詞的撰寫、茶席設計、沖泡表演設計及最后的實戰表演,既有深入思考,也有動手實踐,能夠使學生深刻理解中華茶文化“和”的內涵及表達形式,形成傳承中華茶文化“和”的內在能力及持續發展力,在日后的工作、生活中能夠更好地進行茶文化“和”的傳承和弘揚。

茶是物質和文化的有機融合物,茶產業的長遠發展離不開茶文化的傳承和發展,因而在中職茶藝服務課程中融入中華茶文化“和”的教學內容并實踐,是培養學生理解茶文化、懂茶的舉措,也是培養優秀茶人、茶藝師的重要途徑,又是助推茶產業發展、茶行業從業人員致富的重要舉措。

【參考文獻】

[1]高運華.茶藝服務與技巧[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2005.

[2]李 洪.輕松茶藝全書[M].北京:中國輕工業出版社,2010.

[3]曹 雨.話說我國民間的茶禮儀和茶俗[J].貴州茶葉,2011(3).

[4]朱海燕,王秀萍,李 偉,等.中國茶禮儀及其文化內涵 [J].湖南農業大學學報(社會科學版),2013(1).

[5]杜春蕊.淺談成人禮的傳承與保護[J].文學教育,2016(3).

[6]陶德臣.“一帶一路”:中國茶走向世界的主渠道[J].農業考古,2015(5).

【基金項目】2019年度梧州市教育科學“十三五”規劃研究項目“傳承中華茶文化精神‘和的研究與實踐——以岑溪市中等專業學校旅游專業為例”(X2019C069)的研究成果。

【作者簡介】韋妙鳳(1979— ),女,籍貫廣西岑溪,現就職于梧州岑溪市中等專業學校,旅游專業教師,旅游經濟師,研究方向為中職教育教學管理改革,前廳服務、導游教學改革。

(責編 李 言)