大數據背景下高中地理自主演繹對教學效能提升的實踐

摘 要:通過闡述教學變革環境下,融入自主演繹的方式對提高高中學生地理實踐能力的作用,并通過信息化平臺提供的數據論證學生通過自主演繹后所獲得的成績提升以及對學生思維結構,表達合作等方面的促進作用。

關鍵詞:高中地理;自主演繹;教學效能;實踐

一、建立分析目標

地理自主演繹主要為,通過學生個人或小組合作,自主搜集資料,表達某個區域案例的地理原理、分析推導成因、并通過各種地理手段呈現表達的一種學生自主學習方法。高二年級屬于基礎地理知識已有,需深化遷移運用的階段。自主演繹正為此提供有效提高教學效能的手段。

現行的新課程標準重視對地理問題的探究,倡導自主學習。提高自主學習能力需要學習者有較強的綜合能力。要有較為強烈的求知興趣,并且能夠合理分配學習時間。

二、確定選擇分析單位

本文以2018學年以來,高二某班學生地理自主演繹活動的內容(PPT約120個),及學年統考成績作為分析單位。

三、設計分析維度體系

由于學生的演繹材料相當于個人教材內容,因此分析維度體系依據傳統的理論及以往的經驗,閱讀分析相關研究文獻,如王樹聲、陳澄、夏志芳等。在此基礎上選擇、綜合形成了分析維度體系,用于完成預定目標。

根據以上觀點,作實際需求的調整,得出本文分析維度體系及變量如下:

1.案例內容(主要分為2個變量)

①核心概念數量。即在自主演繹過程中中所提及的的地理核心概念數量。由于以高二年級為例,主要是遷移運用在必修一、二、三過程中的知識。

②案例時效地域性。內容中的導入事件、統計資料、題目年份的時間以及是否貼近當時生活熱點。

2.思維結構(主要分為2個變量)

①邏輯思維性:是否有明確的思維導圖,是否有正確的因果邏輯關系

②復制遷移性:是否有可遷移的案例或可能

3.圖文系統(主要分為2個變量)

①數量與圖文密度:指演繹過程中所使用的圖像、表格數量。圖像數量與展示PPT頁數之比

②類別:類別一般可以分為地圖、景觀圖、示意圖、統計圖、其他

4.表達合作(主要分為4個變量)

①分析:演繹過程中,正確分析問題在全部問題中的占比

②提問:演繹過程中提問或臺上臺下互動次數

③用圖:指圖解讀圖表的次數

④創新及結論:結論是否正確,或在原有案例上所衍生出來對新問題的質疑次數

5.自主演繹水平與學業情況關聯

①學業成績指標:以日常統考分數作為參考值

②自主演繹指標:由分析能力、讀圖能力、總結能力指標合成的綜合得分參考值

四、抽樣和量化分析

1.核心概念數量

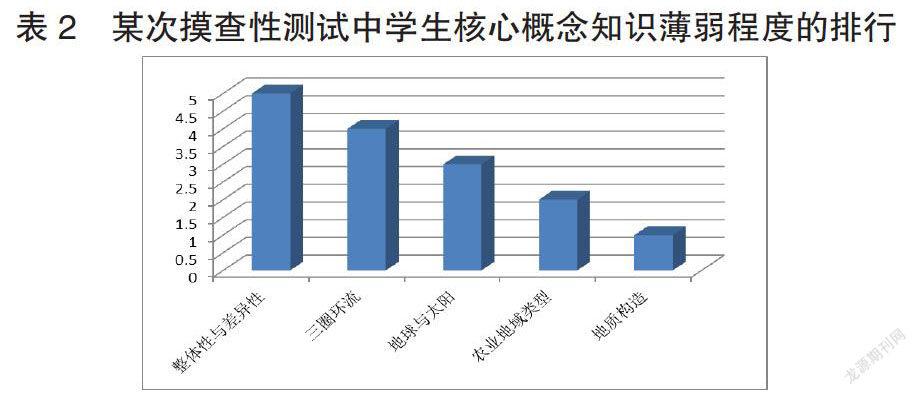

在120組自主演繹的材料中,主題最多的是交通運輸、水循環、氣候特征、自然災害。與日常測試練習中所得知的薄弱項目點比對后,學生有興趣去自主演繹的內容都是自己比較有把握的知識點,而通過抽樣的分析,我們可以得出高二學生在三圈環流、地球與太陽、地質構造等5個方面的內容上有較為明顯缺陷。統考得分點較低的5個方面與學生自主演繹熱情較低的核心知識概念有正相關。

②案例時效地域性。內容中的導入事件、統計資料、題目年份的時間以及是否貼近當時生活熱點。

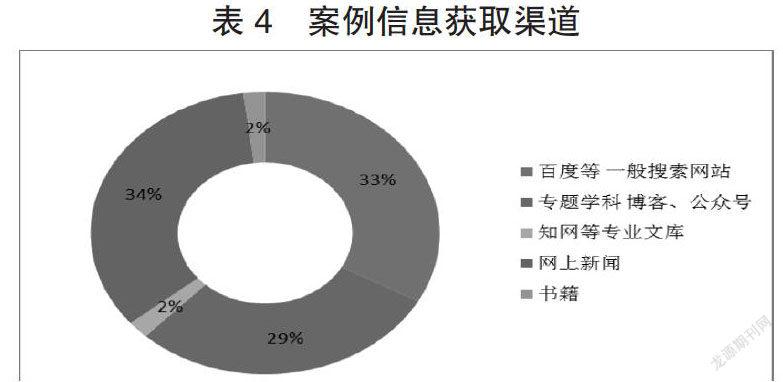

熱點時事較為容易獲取,因此占主導部分。在信息獲取渠道上,通過書籍所能獲取的已經非常少只占有2%,大部分從百度等一般搜索網站、新聞平臺找資料。在找資料的過程中體現的是對地理信息的篩選與分析判讀。專業文庫方面,學生只有少數人能通過知網等渠道獲取。

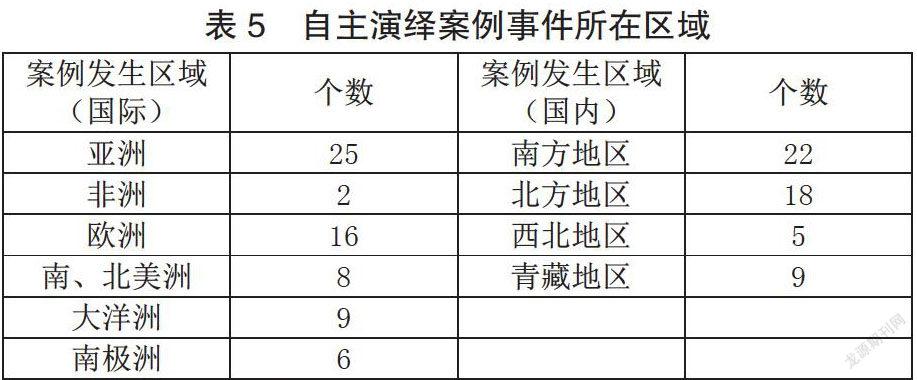

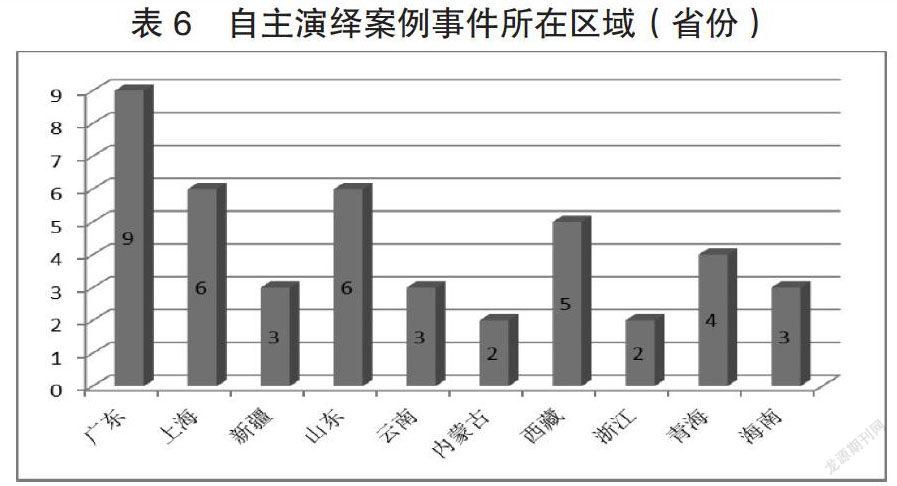

從案例事件所選取的地區來看,學生的區域認知較多還停留在身邊的區域,如亞洲、南方地區、廣東等。同時對于傳統意義上的新聞媒體報道較為多的歐洲、北方地區、上海也有較為多的接觸。對有一定特殊性的地區,如西藏、青藏地區、南極洲等也有較為多的關注。

五、分析推論

1.自主演繹能反應教學效能

通過學業數據與分析、提問、用圖、歸納能力的數據比對。我們可以得知,學生通過自主演繹。能夠有效地讓學生理解地理核心概念、通過現場的演繹表述,運用相關地理知識原理。甚至通過現場版圖復述達到溫故知新、舉一反三,從而提高地理核心素養。

2.自主演繹能凸顯學生薄弱點

通過比對學生感興趣的自主演繹材料,可以掌握了解學生擅長的學科能力。指導學生日常忽略的地理區域,從而能有效地為下階段教師有針對性地備課,提供了一個很好的指向性。

參考文獻

[1] 范國睿.教育生態學〔M].人民教育出版社,2000

[2]于海紅,姜軍.俄羅斯生態教育模式研究[J].繼續教育研究,2014(3):139-141.

[3]熊頻,胡小勇。面向智慧校園的學習環境建設研究:案例與策略[J].電化教育研究,2015(4):8-13.

課題:大數據時代背景下的生態型學校移動信息化建設實踐研究

課題類別:教育教學研究 編號:2018YQJK010

作者簡介:吳智杰(1985、1—),男,漢,廣東省廣州,廣州市第九十七中學,本科,中學一級教師,研究方向:高中教育教學