論培智兒童主題活動課程的開發(fā)與實施

張帆

【摘要】主題活動課程經(jīng)過其自身的積累和沉淀,確定了課程地位,其更加強調(diào)生活體驗的組織形式,符合培智兒童身心特征。筆者以自主開發(fā)的精品課程《生活自理我能行》為例,探討了培智兒童主題活動課程的開發(fā)與實施策略,包括課程目標的確立依據(jù)、相關(guān)政策及實際需求;內(nèi)容的選擇參照兒童現(xiàn)狀及課程理論;實施過程運用直接教學(xué)及分組的方法;課程評價關(guān)注目標的同時,注重評價的多元化。

【關(guān)鍵詞】培智兒童;生活適應(yīng);課程開發(fā);課程實施

教育部《基礎(chǔ)教育課程改革綱要(試行)》明確規(guī)定:“從小學(xué)到高中設(shè)置綜合實踐活動并作為必修課程,其內(nèi)容主要包括:信息技術(shù)教育、研究性學(xué)習(xí)、社區(qū)服務(wù)與社會實踐以及勞動與技術(shù)教育。” 2017年頒布的《中小學(xué)綜合實踐活動課程指導(dǎo)綱要》開篇提出:“堅持教育與生產(chǎn)勞動、社會實踐相結(jié)合。”對于培智兒童來說,自立自強、掌握勞動技能尤為重要。然而,特殊學(xué)校教師在對活動課程的理解、開發(fā)和實施方面,由于沒有相關(guān)標準,往往無所適從。基于此,筆者以自主開發(fā)的精品課程《生活自理我能行》為例,探討培智兒童主題活動課程在開發(fā)、實施環(huán)節(jié)中的若干細節(jié)。

一、課程目標的設(shè)定

培智兒童的家長對學(xué)校有哪些訴求?工作在一線的特殊教育教師最為了解。有家長時常會抱怨孩子在家里尿濕褲子,打翻餐盤。有的家長說:“我希望他先學(xué)會自理,再學(xué)習(xí)其他的。”有的家長說:“我希望他能夠自己照顧好自己,這樣我也就放心了。”有的家長說:“我希望他不要越長大,越懶惰,整天在家里看電視,要學(xué)會做點事才好。”對于培智兒童的家長來說,日常看護的壓力遠遠大于教育的壓力。培養(yǎng)培智兒童自理能力是切實訴求。良好的自理能力不僅可以減輕家長的身心負擔(dān),還是培智兒童全面發(fā)展的基石。筆者開發(fā)的精品課程《生活自理我能行》主要圍繞培智兒童的生活自理能力主題展開,旨在提升培智兒童適應(yīng)生活的能力。在課程的開發(fā)過程中,筆者始終對課程開發(fā)的目的持有敏感性,并使在實踐中得到升華。

該課程的總目標:培智兒童能從主題活動課程中獲得良好的個體體驗,在學(xué)會扣紐扣、疊襪子和洗毛巾三項基本生活技能的同時,使大腦相關(guān)區(qū)域反射能力及手部操作能力得到鍛煉,掌握客觀的規(guī)律和方法,提升適應(yīng)生活和解決問題的能力,初步建立起獨立、自主和樂觀的生活態(tài)度。這也符合了2017年頒布的《中小學(xué)綜合實踐活動課程指導(dǎo)綱要》明確提出的價值體認、責(zé)任擔(dān)當、問題解決、創(chuàng)意物化四個方面的課程目標。

第一,價值體認方面。通過主題活動課程的學(xué)習(xí),理解獨立、自強、勤勞等優(yōu)良品質(zhì)的具體內(nèi)涵,初步養(yǎng)成獨立自強、勤勞踏實、熱愛生活的態(tài)度。

第二,責(zé)任擔(dān)當方面。體驗到自己是獨立的個體,進而自己的事情自己做;體驗到自己是家庭的成員之一,進而力所能及地幫助家人做事;體驗到自己是班級中的一員,進而熱心幫助身邊的同學(xué)。

第三,問題解決方面。學(xué)會自己扣紐扣、疊襪子、洗毛巾。對于這些生活中的小事,在學(xué)校不依賴教師和阿姨,在家里不依賴爸爸、媽媽,自己的事情自己做。

第四,創(chuàng)意物化方面。通過動手操作實踐,鍛煉手眼協(xié)調(diào)能力,掌握基本的生活技能和技巧,運用自己所學(xué)服務(wù)自己的生活。

二、課程內(nèi)容的設(shè)計

在主題活動課程實施前,教師要有整體的規(guī)劃,然后再進行開發(fā)。筆者自主開發(fā)的《生活自理我能行》主題課程,有賴于“情景中心論”理論的支持。該理論主張學(xué)校應(yīng)關(guān)心學(xué)生畢業(yè)離校時世界將要發(fā)生的情況,要據(jù)此來培訓(xùn)青少年,使他們善于適應(yīng)做成人時將要遇到的情景。這個理論觀點,同樣適用于培智兒童。培智兒童未來要面對的最大問題是適應(yīng)生活、適應(yīng)社會。因此,主題活動課程應(yīng)為其將來在社會中獨立生活奠定基礎(chǔ)。

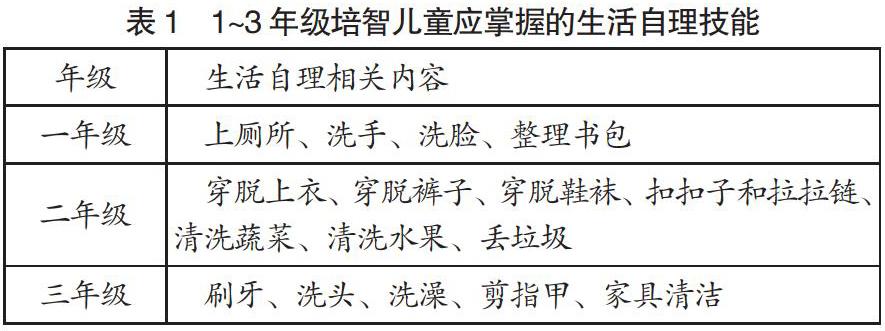

《生活自理我能行》精品課程是圍繞生活自理能力展開的,適用對象主要是低年級培智兒童。以筆者任教學(xué)校為例,我校要求1~3年級培智兒童掌握如下生活自理技能(見表1)。

在開發(fā)主題課程的過程中,教師應(yīng)遵循若干原則。第一,“自主性”原則。教師應(yīng)通過游戲等方法給培智兒童提供選擇課程主題的機會,因為他們對動手操作的內(nèi)容頗感興趣。第二,“實踐性”原則。教師在選定主題后要不斷考量這個主題的學(xué)習(xí)是否能夠解決培智兒童的實際生活問題,使其得到生活體悟。第三,“開放性”原則。教師應(yīng)思考如何引導(dǎo)培智兒童將課堂所學(xué)知識和技能運用到學(xué)校、家庭和社會等場景中。例如,扣紐扣、疊襪子和洗毛巾這三項技能,源于真實生活,經(jīng)過在課堂上的學(xué)習(xí)和鍛煉,再回歸到生活中去。第四,“連續(xù)性”原則。對于同一個主題內(nèi)容,教師應(yīng)考慮到低年級學(xué)生要學(xué)什么、中年級學(xué)生要學(xué)什么、高年級學(xué)生要學(xué)什么,在各個年級之間做好銜接和過渡。第五,體現(xiàn)課程的德育功能。德、智、體、美、勞全面發(fā)展,不應(yīng)只是一句口號。要想自立,先要自理,對普通兒童如此,對培智兒童更甚。

最終,筆者將《生活自理我能行》系列課程分為三個主題,并各為一個課時:扣紐扣、疊襪子和洗毛巾。這三個主題是培智兒童特別是住宿兒童日常生活中每天都要做的事。扣、疊和搓洗的動作相對簡單,低年級培智兒童可以理解并能夠模仿和記憶。每個課時對應(yīng)獨立的主題,主題和主題之間有難易梯度,在實際應(yīng)用中可針對培智兒童的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)進度進行調(diào)整。具體課程內(nèi)容設(shè)計詳見表2。

三、《生活自理我能行》課程的實施

在《生活自理我能行》課程開發(fā)完成后,筆者將其實施于實際教學(xué)中。授課班級有12名兒童,屬于低學(xué)段。兒童最小年齡8歲,最大年齡11歲。大部分兒童的殘疾類型是智力障礙,也有腦癱和自閉癥。從殘疾程度來看,8名兒童屬于二級殘疾,4名兒童屬于三級殘疾。據(jù)醫(yī)學(xué)適應(yīng)行為量表對該班兒童表現(xiàn)評分,多數(shù)兒童屬于中等缺損程度,少數(shù)兒童為重度缺損程度,班級整體兒童程度為中重度。通過量表對全體兒童的自理能力進行評估,一半以上的兒童得分處于中等偏下水平。面對此等程度的殘疾兒童,授課內(nèi)容不能太難,因此《生活自理我能行》恰好合適。

在主題活動課程實施前,教師要評估兒童對課程內(nèi)容的最終掌握程度。心理學(xué)家維果斯基的“最近發(fā)展區(qū)理論”,將兒童的發(fā)展劃分為兩種水平:一是兒童現(xiàn)有水平,二是兒童可能的發(fā)展水平。二者之間的差距叫作最近發(fā)展區(qū)。教師要對每一位學(xué)生的能力現(xiàn)狀進行評估和記錄,幫助學(xué)生從現(xiàn)有水平到達其可能的發(fā)展水平。

筆者將該班兒童分為A、B、C三個組,主要依據(jù)兒童的智力水平、現(xiàn)有能力水平、學(xué)習(xí)能力、學(xué)習(xí)習(xí)慣和語言發(fā)展現(xiàn)狀等進行分組。針對全班12名兒童,通常情況下每個組有4名兒童。A、B、C小組對應(yīng)了A、B、C作業(yè)單。相對而言,三組兒童的能力從高到低分布,即A組兒童接受能力和適用能力較強,B組次之,C組最差。對兒童進行分組,可以使教學(xué)過程更具針對性,這主要體現(xiàn)在教學(xué)方式、教師輔助方式及課后評價上。與此同時,教育的公平性不可忽視,三組之間應(yīng)保持動態(tài)平衡。根據(jù)兒童的課堂表現(xiàn),教師要及時做出組別調(diào)整。

在課程實施過程中,休伊特等人提出的“直接教學(xué)程序模型”具有一定的借鑒意義,即通過引導(dǎo)學(xué)生練習(xí),讓其掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容。筆者在實際教育教學(xué)中發(fā)現(xiàn),針對A、B、C三組兒童,采用不同的教學(xué)程序,教學(xué)效果最佳。A組兒童學(xué)習(xí)能力較強,有一定的探索能力。筆者采用了“呈現(xiàn)—練習(xí)—反饋”的教學(xué)程序,演示一次就能實現(xiàn)教學(xué)目標。B組兒童學(xué)習(xí)能力一般,探索能力有待加強。筆者采用了“呈現(xiàn)—練習(xí)—反饋—練習(xí)—反饋”的教學(xué)程序,經(jīng)過筆者兩次反饋和糾正,減少了其畏難情緒。C組兒童學(xué)習(xí)能力較弱,探索能力有待激發(fā),需要采用更多環(huán)節(jié)的教學(xué)程序“呈現(xiàn)—練習(xí)—呈現(xiàn)—練習(xí)—反饋”。筆者兩次示范,兒童兩次練習(xí),最后給予反饋,反復(fù)練習(xí),強化其記憶。

以“我會疊襪子”一課為例,筆者闡述了A、B、C三組不同的教學(xué)程序,主要考查課程內(nèi)容如何得到有效實施。A組兒童阿俊,8歲,輕度智力障礙,模仿能力強,有一定的探索能力,性格情緒佳。在學(xué)習(xí)疊襪子的過程中,通過觀看教師的課堂示范,他很快掌握了主要操作步驟,主動舉手,走到講臺前進行嘗試,重合、向上卷起和整理這三個步驟完成得非常好,但是最后一個步驟“用襪口將襪子包住”沒能完成好。這時,筆者及時進行反饋,對于前面三個步驟給予其肯定和贊揚;同時,示范最后一個步驟一次,再次讓他模仿。他很快領(lǐng)會了動作要領(lǐng),完成最后一個步驟。筆者也及時給予了肯定。在集體練習(xí)時間里,A組兒童一般不再需要動作示范或輔助。然而,教師的反饋必須及時給出,一般情況下給予言語提示即可。

B組兒童阿茵,9歲,腦癱,模仿能力一般,性格比較乖巧內(nèi)向。在學(xué)習(xí)疊襪子的過程中,通過教師的動作示范,她理解了主要的操作步驟,但在操作過程中存在一些問題。在練習(xí)環(huán)節(jié)中,她做的第一個步驟(重合)完成較好,但在第二個步驟(向上卷起)時,沒能做到對齊,凌亂一團的襪子顯然很難進行“整理”和“包住”。筆者及時給予了反饋,告訴她不足之處是襪子在向上卷起時沒有對齊,同時給予動作示范一次,讓她模仿。她模仿的過程還是不太順利。于是,筆者再次及時進行了反饋,但不再是動作示范,而是言語提示:“一定要對齊哦。”她再一次獨立練習(xí),順利完成疊襪子的學(xué)習(xí)任務(wù)。B組兒童學(xué)習(xí)能力雖不如A組兒童強,但是具有一定的學(xué)習(xí)能力和觀察能力,不需要教師過多的動作示范和助教的動作輔助,一次或多次的言語提醒就可以引導(dǎo)其完成學(xué)習(xí)內(nèi)容。在實在完成不了的情況下,教師應(yīng)及時給予動作輔助。

C組兒童阿雯,10歲,重度智力障礙,學(xué)習(xí)能力有待提升,注意力難以集中,對感興趣的內(nèi)容有一定的模仿能力,情緒不穩(wěn)定。通過教師的動作示范,她無法掌握操作要領(lǐng),在學(xué)習(xí)疊襪子的過程中,全程需要助教教師和她一起完成。在練習(xí)環(huán)節(jié),助教教師動作示范一次,她在助教教師的幫助下模仿一次;主教教師動作示范第二次,她嘗試獨立模仿一次;在其完成得不夠好的情況下,助教教師及時給予其動作輔助和言語提示。在整個過程中,她樂于參與,注意力集中的時間比平時長一些,沒有發(fā)脾氣。通過一節(jié)課的學(xué)習(xí),她能夠?qū)芍灰m子重合在一起,并且嘗試向上卷起。

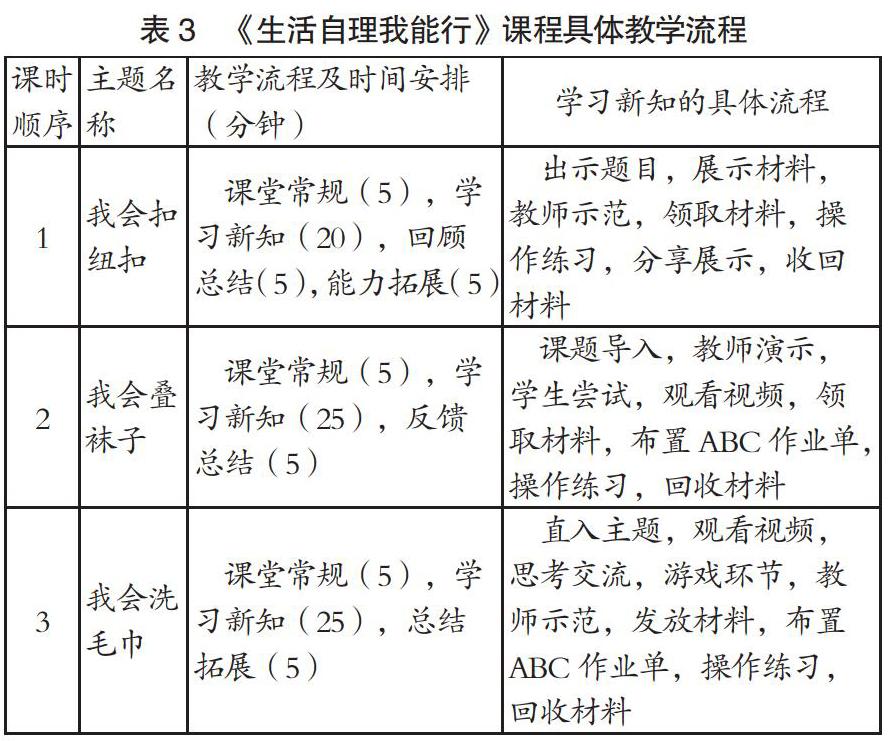

在課程實施過程中,教師應(yīng)給予兒童充分的練習(xí)時間。《生活自理我能行》系列課程中的每一個課時,都將一半以上的課堂時間給予兒童練習(xí)。在操作練習(xí)的環(huán)節(jié)中,教師應(yīng)給予兒童幫助,并鼓勵兒童與兒童之間進行交流。具體教學(xué)流程見表3。

在課程實施過程中,教師要始終保持多學(xué)科交叉的多元意識。鐘啟泉在《課程的邏輯》中提道:“綜合實踐活動的價值是智慧統(tǒng)整與知識統(tǒng)整。”現(xiàn)代社會是多元化的,兒童所學(xué)習(xí)到的知識將來實際運用時是以多元融合方式呈現(xiàn)的。在課程的開發(fā)和實施過程中,教師應(yīng)清醒地認識到這一點。例如,在課前活動環(huán)節(jié),教師可以加入音樂律動和唱念內(nèi)容,如手指游戲“美麗花蝴蝶”、音樂律動“幸福拍手歌”;在點名環(huán)節(jié),加入點數(shù)的數(shù)學(xué)概念,如游戲“數(shù)一數(shù)班級多少人”;在日常提問環(huán)節(jié),加入地理知識,如天氣觀察、季節(jié)觀察、星期和日期等,從而幫助兒童形成多元思維方式,促進其發(fā)展。

在課程實施過程中,教師還要體現(xiàn)醫(yī)教結(jié)合的理念。在課程實施前,教師應(yīng)了解兒童的醫(yī)學(xué)報告。課堂流程要保持節(jié)奏松弛有度、內(nèi)容勞逸結(jié)合,如課前律動給兒童的身體和大腦熱身,課后引導(dǎo)兒童在優(yōu)美的音樂中放松身心。

在課程實施的最后,教師要注重與家長保持良好的溝通。主題活動課程與生活息息相關(guān),而家長在兒童生活中的作用不可忽視。教師可通過家長會、電話及現(xiàn)代通信手段與家長保持溝通,讓家長了解兒童在學(xué)校所學(xué)的知識,全程參與家庭作業(yè)的完成過程。良好的家校溝通能夠更好地促進兒童發(fā)展。

四、課程效果的評價

教師可參照總目標和分目標,評價學(xué)生是否實現(xiàn)了課程目標。以精品課程《生活自理我能行》為例,評價兒童是否學(xué)會獨立扣紐扣、疊襪子和洗毛巾這三項基本生活技能;在生活中是否能夠做到自己的事情自己做、力所能及地幫助自己的家人、熱心幫助身邊的同學(xué);是否理解了勤勞等優(yōu)良品質(zhì)的含義并在生活中做到勤勞獨立、不懶惰;是否能夠通過主題活動課程的學(xué)習(xí),掌握一定的生活自理技能服務(wù)自己的生活,初步建立自主、樂觀的生活態(tài)度。實踐證明,通過該課程的學(xué)習(xí),大部分兒童都能夠掌握這三項基本生活技能,并能夠做到自己的事情自己做。

對這三項基本生活技能的考查,教師可以通過操作和考核的方式進行。主題活動課程的目標,不能僅局限于技能的掌握,更重要的是價值觀和行為習(xí)慣的建立。關(guān)于價值觀方面的考查,是一個長期的教育和內(nèi)化的過程,主要通過教師和家長對兒童的行為進行日常觀察和評估。

課程評價不應(yīng)局限于課程目標的評價,應(yīng)注重評價的多元化,關(guān)注其他諸多因素,如課堂中師生、生生的互動關(guān)系。古話云:“親其師,信其道。”教師與兒童保持良好的互動關(guān)系,也是課程實施的關(guān)鍵所在。教師對兒童性格及行為習(xí)慣的深入了解,是良好互動關(guān)系的基礎(chǔ)。在精品課程《生活自理我能行》中,兒童表現(xiàn)出對授課教師和授課內(nèi)容的喜愛。而教師與兒童之間良好的互動關(guān)系,則能夠保證所有課程設(shè)計得以順利實施。同時,兒童與兒童之間保持良好的互動關(guān)系,形成友善的學(xué)習(xí)氛圍,從而能夠互相啟迪、共同進步。

兒童在課堂上獲得的其他領(lǐng)域的收獲,同樣值得關(guān)注。例如,通過大量的操作練習(xí),手眼協(xié)調(diào)能力得到了提高;通過與同伴合作學(xué)習(xí),社會交往能力得到了提高;通過與教師的互動,學(xué)習(xí)到了解決問題的方法和規(guī)律;通過對學(xué)習(xí)內(nèi)容的完成,增強了自信心,提高對自己生活的掌控力。有的兒童雖然未能實現(xiàn)學(xué)習(xí)目標,但其軀體及大腦確實參與和體驗了整個學(xué)習(xí)過程,同樣會有所收獲。

總之,一切為了兒童。正如杜威所說,教育應(yīng)該“以兒童為中心”“兒童是起點,是中心,而且是目的。兒童的發(fā)展、兒童的生長,就是理想所在” 。最后,教師應(yīng)始終保持清醒的頭腦,避免將主題活動課程與學(xué)科課程對立看待,否則會面地認為學(xué)科課程是系統(tǒng)的學(xué)習(xí)知識,而主題活動課程就是為了活動而活動。總之,教師要避免使主題活動課程陷入盲目的熱鬧。

【參考文獻】

鐘啟泉,崔允漷,張華.為了中華民族復(fù)興,為了每位學(xué)生發(fā)展:《基礎(chǔ)教育課程改革綱要(試行)》解讀[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2001.

于素紅.特殊教育教學(xué)設(shè)計[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2016.

鐘啟泉.課程的邏輯[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2008.

趙祥麟,王承續(xù).杜威教育論著選[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,1981.