深度探究 感悟思想

楊裕天

摘 要:數形結合思想是建立在數和形優勢互補的基礎上,抓住數與形之間本質上的聯系,課堂上要緊扣核心問題,引領課堂教學,驅動學生深度學習,注重科學合理結構化教學,讓學生在思想的熏陶、數學文化的滲透中感覺數學的魅力。

關鍵詞:核心;驅動;結構化;數學文化

數和形是客觀事物不可分離的,在教學中我們應發揮數形互補,發揮“數形結合”思想優勢解決好核心問題。以學生為主體,通過主動探究,引導深度學習,進一步凸顯數與形的關系,在回顧展望中形成知識結構,讓數形結合思想成為學生的“好幫手”。

一、緊扣核心問題,引領課堂教學

基于知識的特點和學生的認知基礎,如何巧妙取舍教材?教學的著重點在哪里?如何在活動中體會數與形的關系,感受優越性?緊扣這些核心問題,從引導用“形”解決“數”的問題和用“數”的規律解決“形”的問題來展開教學。

課始口算搶答由淺入深,從算式1+3+5=、1+3+5+7=、1+3+5+7+9=,到算式1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21=。大部分學生從躍躍欲試逐步進入了深思,再由老師進行口答,在對比中引發了認知沖突。以“老師是借助這個圖形快速計算的,你知道怎么看呢?”這個問題,瞬時激發學生的疑問與驚奇,促進學生思考,推進并引領課堂教學。

二、關注問題驅動,促進深度學習

新課標指出:學生是數學學習的主體,問題是數學的核心。在教學中我們適時拋出關鍵的、指向性明確、有探究性的問題。有效地促進學生主動學習,積極思考,構建“數”與“形”的關系,讓學生對知識的理解更有深度,思維更加靈動,也強化了應用數形結合思想的自覺性。

活動一(以數表形)

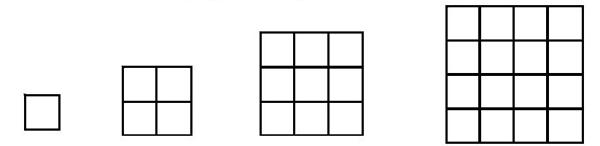

借“11×11的大正方形”為載體,調動學生腦海的知識經驗(化繁為簡),引導從簡單方格中尋找圖形的秘密。出示:

活動要求:用式子或數表示出各方格圖中小正方形的個數。(盡可能多角度思考)

在交流中,學生有用數格子的方法:1個、4個、9個、16個;有用奇數相加:1、1+3、1+3+5、1+3+5+7;還有用乘法表示:1×1、2×2、3×3、4×4;并適時追問:你的算式和圖形是如何對應的?通過表達,及時開啟“數學對話”。學生從不同角度用自己的語言描述時,多次追問,注重學生的學習過程,讓更多的學生在直觀引導下深受啟發,對“數”與“形”的關系有了感悟,知識得到了補充和深化,同時也提升了學生思維的深度和廣度!

活動二(歸納規律)

1=121+3=221+3+5=321+3+5+7=42

活動要求:仔細觀察四組等式,你有什么發現?

交流中提出:有不同的意見嗎?誰還有發現?等等開放式的問題,并在遷移類推、數學建模環節中繼續追問:“為什么要從1開始?”“非得是奇數嗎”等核心問題,通過數與形結合,初步發現了連續奇數與平方數之間的關系。給出1+3+5+7+9,適時追問:看到這個算式,你心中有形嗎?適時拉近學生心里“數”與“形”的關系,最后通過課件展示有效地構建數與形的關系。在深度“對話”、推理、建模中學生得到了共識。

活動三(變式拓展)

在應用規律練習中1+3+5+7+5+3+1=(? ),注重培養發散思維:有不同想法嗎?一觸即發,除了拆成1+3+5+7與5+3+1,這個解法,還想到了5+3+1=9,將此算式轉化為1+3+5+7+9=52,還有的想到了拆成2個算式1+3+5,再加7,教師及時“退”,在問題的驅動下適時引領學生“進”,促進規律在鞏固中提升,也培養了學生的發散思維。

又如:鞏固應用變式拓展環節,出示1+3+5+…+(? )=92括號里應該填哪個數?追問:你能用形來解釋嗎?本節課又引向了另一個高潮,引發了更大的“數學對話”,學生紛紛用化繁為簡的思想方法予以一一驗證,課件予以直觀輔助,學生達成共識。繼續追問:如果不是92,是n2呢?括號里應該填什么?規律從特殊到一般化,促進遷移應用,滲透符號化思想,拓展問題維度,進一步促進學生深度學習,有效提升學生素養。

三、注重結構化教學,感悟思想熏陶

布魯納說過:“獲得的知識如果沒有完整的結構與之聯在一起,那么知識多半會遺忘掉。”本節教學的目的不是學生單純地理解某個知識點,或者硬性地提高某一類問題的解決能力,而是學生對數形結合思想有更深的感悟,今后數學學習能自覺應用。故而我們應精心設計教學,結構化整體呈現,讓學生的知識結構有連續性,認知結構有發展性,讓數形結合思想在內心深處扎根!

引導學生回顧我們是如何解決那一道難倒你們的算式?在我們的數學學習中你還能舉出數形互助的例子嗎?學生紛紛舉例:六年級剛學習的分數乘分數、植樹問題、畫線段圖解決問題……最后播放微視頻小學數學數形結合思想的典型實例,并延伸拓展,有效地溝通了這些實例內在本質的聯系,形成知識結構,學生深刻感悟數形結合思想,達到“既見樹木,又見森林”的效果,有效積累數形結合思想活動經驗。

四、滲透數學文化,豐富數學教學

新課標指出:要站在文化角度審視數學,在數學教學中融入數學文化,學生能感受到數學的奇妙,數學的美,感悟數學思想。故而,我們在思考如何安排教學活動時,不可忘記適時融合數學文化,以此讓我們的課堂教學生動豐富,學生在感覺有趣的同時還理解了數學知識的來龍去脈,也一定程度激發了創造力。

課末播放微視頻——在遙遠的古代,以畢達哥拉斯學派為代表的學者們在沒有紙的環境下,研究出了數與形的密切聯系。學生了解到:除了今天學習的“正方形數”,原來還有“三角形數”“正五邊形數”……開闊了視野。之后引用數學家華羅庚關于數形結合的名人名言,學生產生共鳴,親身感受數學文化的魅力!

總之,教師在把握教材時要站在一定的高度,立足好教學目標,以生為本,在課堂上要適時“蹲下”,以關鍵問題來促進學生對新知的理解,讓探究更有深度,讓思維更有維度,教學靈動而豐滿!

編輯 魯翠紅