小學數學高效課堂教學模式探究

【摘要】本文論述小學數學課堂應用引、學、點、用、練教學模式的策略,以深化教材內容、結合教學情境,激發學生學習的興趣;組織問題導學、開展合作學習,引導學生自主學習;進行例題解析、多樣解答、引入實際問題,提升數學體驗;在實踐中應用,實現鞏固提高;及時進行課堂檢測、小結反思,促進學生數學核心素養的提升。

【關鍵詞】小學數學 高效課堂 教學模式

在小學數學課堂教學活動中,大多數教師受傳統本位思想的影響,常常“主導”課堂活動,忽視學生的主體地位和學習體驗,導致課堂學習氛圍不足、主體引導缺失、教學方法單一、素養發展不足等,學生長期處于被動接受的狀態,這不僅影響了學生課堂知識的學習質量,還難以保證課堂教學的整體性。將高效課堂作用于數學教學活動,有助于改善當前學生的學習環境,提高學生的主體能力。為此,筆者結合教學實踐,探究引、學、點、用、練高效課堂教學模式的具體策略。

一、引——目標定向,激發興趣

(一)深化教材內容,明確教學目標

備課是實施高效課堂教學的“第一步”,也是關鍵一步。在數學課堂教學中,教師應合理把握教學內容、深化教學形式,切實了解學生的認知基礎和發展規律,從而明確教學目標和學習目的,制訂有效的備課計劃,實現高效課堂的實施目標。如在“位置與方向(一)”的教學中,本節課主要幫助學生認識東、南、西、北四個方向,并能夠識別示意圖中的方位。考慮到學生已經學習過“前、后、左、右”相關概念,能為后續學習東南、西南、東北、西北等方面起到鋪墊作用。對此,筆者將“能夠正確辨別東南西北,會看示意圖,發展學生的空間觀念”作為本節課的學習目標,基于學情和認知水平的考慮,將“能根據給定的一個方向辨別出其余的三個方向,會看簡單的示意圖”等知識點作為本課教學的重難點。此外,筆者采取情境教學法、小組探究法等展開生活化的教學活動,以此提升學生的課堂體驗。這樣教學,通過對教材內容的深入了解、課堂目標的有效規劃,有效提高學生的學習效率和課堂質量。

(二)結合生活情境,激發探究興趣

數學是一門貼近學生生活的基礎學科,日常生活中蘊藏著許多數學知識和數學現象。教師將這些生活現象導入課堂教學之中,運用信息化手段創設相應的生活情境,不僅激發了學生對課堂知識的探究興趣,還能使學生體會到數學在實際生活的作用與意義,有助于培養學生自主探究的良好習慣。因此,教師可以根據教材內容,結合生活實例合理構建情境化的學習環境,激發學生對數學知識的探究興趣。如在“時、分、秒”的教學中,為了使學生能夠直觀地了解時間單位,并掌握一些簡單的時間計算方法,筆者利用多媒體投影技術,將貼近學生實際生活的數學現象進行展示,如春晚倒計時、體育比賽計時、蒸米飯的計時等現象,讓學生對生活實例進行觀察與探索,進一步體會時、分、秒的實際意義,加深對數學概念的理解。可見,利用生活事例引發學生的探求心理,有助于提高學生的學習效率。

二、學——自主學習,合作交流

(一)組織問題導學,引導自主學習

問題導學是以導學案為載體的一種教學方法,注重學生對課堂知識的自主學習,充分發揮學生的主體作用,使學生在問題導引和思維探究中實現高效學習的教育目的。在數學課堂活動中,教師應依據學情靈活組織問題導學活動,引導學生找準學習方向,啟迪學生的數學智慧,使學生在不斷解決問題的過程中,提高自身的認知水平和思維能力,從而實現學習主體的有效發展。如在“萬以內的加法和減法”的教學中,為了使學生進一步鞏固筆算加法和筆算減法的法則及驗算方法,筆者利用問題導學方式,結合學生的實際學情和認知特點,設置相應的導引問題,并從三個方面出發引導學生明確探究方向。一是提問自學:1.舉例說明筆算加法和筆算減法時要注意什么?2.筆算加法、減法是怎樣驗算的?有幾種方法?3.在解決具體問題的過程中,什么時候可以采用估一估的方法?什么時候采用算一算的方法?二是鞏固練習:1.比628米長93米是? ?米,比1000米少526米是? ?米。2.最大的兩位數與最小的兩位數的和是? ?,差是? ?。3.用豎式計算45+28和76+23。三是合作探究:1.根據教材中的主題圖,計算出三年級學生一共要買多少張車票?2.養雞場有公雞128只,公雞比母雞少34只,請問母雞有多少只?通過問題導學的方式,既能培養學生自主探究的學習能力,還能加深學生對課堂知識點的理解。

(二)開展小組合作,促進整體發展

在理解抽象的數學概念和計算算理時,因家庭環境、受教育程度等多方面的影響,學生個體難免存在差異化的學情現象,不僅學生個體的學習質量和課堂效果受到影響,還使得課堂教學的整體性和組織性難以保證。因此,教師應當在數學課堂活動中,充分注重學生的學情發展,靈活調整教學策略,滿足不同層次學生的學習需求。如在“分數的初步認識”的教學中,考慮到學生個體的差異化學情問題,筆者及時調整教學策略,采取小組合作的方法,引導學生對本節的知識點展開學習。同時,在小組成員的搭配上,筆者堅持組內異質、組間同質的原則,使學生與學生之間、小組與小組之間保持積極、緊密的幫扶,從而達到共同提升的效果。此外,筆者還根據學情變化為各小組設置不同的問題,如“東東看一本故事書,第一天看了全書的3/5,剩下的第二天看完,那么,第二天看了這本書的幾分之幾”“一塊蛋糕,小明吃掉了1/3,小紅吃掉了2/5,誰吃得多?兩人一共吃掉了蛋糕的幾分之幾”,以此提高學生整體的數學能力。

三、點——組織研究,體驗發現

(一)組織例題分析,加強思維引導

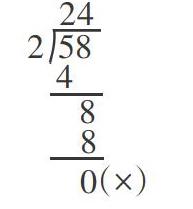

數學是一門思維嚴密、邏輯性很強的基礎學科,教師加強對學生思維引導,不僅提升了學生的學習能力,還增強了學生的數學意識,進而提升學生的整體水平。在數學課堂活動中,教師可以組織學生對例題進行分析,深入了解例題的信息內容和運算思路,強化學生的探究能力。如在“除數是一位數的除法”的教學中,筆者發現學生大多存在概念理解不清、方法掌握不牢的現象,針對這一情況,筆者將學生的課堂例題引入其中,組織學生進行分析。計算題:58÷2=

經列豎式可見,被除數的十位除完以后,余下的1個10被漏掉了,應該把這個10與個位上的8合起來繼續除,即18除以2。隨后,在例題點撥環節,筆者著重加強學生對兩位數除以一位數的概念和方法的理解,進一步幫助學生明確思路:先用一位數去除兩位數中十位上的數,然后將余數和兩位數中個位上的數合起來,再用除數去除。

(二)開展多樣解答,提高數學意識

多樣化的解法不僅幫助學生加深對運算知識點的理解,還使得學生的數學意識得到提升,拓寬學生的解析思路,提高運算水平。在數學課堂活動中,教師可以結合教學實際開展多樣解答活動,發揮學生的學習主觀能動性,積極設想不同的解法和算法,提升學生整體的運算能力和數學意識。如在“除數是一位數的除法”教學中,筆者結合學生的主體學情設置課堂問題:三年級的學生去茶園里勞動,女生有56人,男生有64人,4名學生分成一組,一共可以分成多少組?結合題目信息,已知男生和女生的人數,了解分組的規則,求出可以分為多少組。解法一:從總人數出發分組,即56+64=120人,120÷4=30組,一共可以分成30組。解法二:從男女生出發分組,即56÷4=14組,64÷4=16組,14+16=30組,可以分為30組。從不同的解法和角度分析,不僅豐富學生的解析方法,還進一步提升學生的運算能力。

(三)引入實際問題,加強數學體驗

日常生活中蘊藏著許多數學問題,教師將實際生活中的數學問題引入課堂教學,不僅能加強學生的數學學習體驗,還能培養學生解決實際問題的能力。教師應從實際生活入手,設置一些學生感興趣的生活問題,激發學生的探究興趣。如在“除數是一位數的除法”的教學中,筆者將生活中購買門票的問題導入其中:3位教師帶領50名學生參觀植物園,植物園的門票分三種:成人10元/位、學生5元/位、團體(10人以上)6元/人。請問怎樣買票最劃算?面對生活中經常出現的門票問題,學生很快積極地展開了討論,有的說成人買成人票、學生買學生票,有的說都買團體,有的說買部分學生票和部分團體票。通過激烈的討論,學生達成一致結果:7名學生與3位教師買團體票,其余43名學生買學生票。通過實際問題的引入與討論,提升學生對數學知識的運用能力。

四、用——應用于實踐,鞏固提高

(一)加強游戲互動,打牢運算基礎

游戲是學生喜歡且樂意參與的一項活動,將游戲導入到課堂教學中,不僅能提高學生的課堂體驗,還能加強學生對數學知識的運用效果。同時,以游戲互動為依托,讓學生在輕松、愉快的主體參與中,培養學生積極進取、靈活思考的主體意識,實現主體發展的需求。在數學課堂活動中,教師應合理組織互動游戲,調動學生的主觀能動性,營造良好的課堂氛圍。如在“倍的認識”的教學中,考慮到學生初步了解“倍”的概念、理解“倍”的含義,為了讓學生運用“倍”的知識去解決實際問題,筆者結合當前學情變化,開展以“歡樂對對碰”為主題的游戲活動,讓學生根據相應的問題進行數字“對對碰”游戲,以此鍛煉學生對“倍”這一知識點的計算能力,如“8的3倍是多少?”“24。”“3的7倍是多少?”“21。”“一個數是9,另一個數是它的6倍,那么這個數是多少?”“54。”“做一套校服需要用3米布,現有27米布,請問能夠做幾套校服?”“9套。”在這個游戲中,學生每答對一個問題就積累一定分值,可以運用這些積分去兌換學習文具,以此激勵學生的參與積極性。游戲互動的開展,不僅提高了學生的運算能力,還使得學生的學習體驗得以加強。

(二)開展層次問答,實現有效提升

針對差異化的學情現象,教師可以根據學生的主體學情,開展層次化的問答活動,設置不同的課堂問題,滿足不同層次學生的學習需求。在對問題的設置上,教師應注意難易程度、題量大小、培養方向等,保證每一名學生取得良好的學習效果。如在“兩位數乘兩位數”的教學中,考慮到學生已初步掌握本節課的知識重點,為了提升學生的計算能力,筆者結合實際學情展開分層練習活動。1.基礎題。列式計算:35的21倍是多少?42乘15的積是多少?2.能力題。4個小組的同學摘蘋果,每個小組13人,平均每人摘了25千克,一共摘了多少千克?一張桌子52元,一把椅子18元,明星小學要購進50套課桌椅,一共需要多少元?3.提升題。一只貓吃一條魚要12分鐘,12只貓吃12條魚要(? )分鐘。不同層次的問題設置,不僅兼顧學生的基礎發展,還促使學生的整體水平得到有效提高。

(三)注重錯題本質,完善運算體系

錯題是一項重要的教學資源,注重對學生錯題的分析和了解,有助于提升學生對錯題的認知能力,加深學生對概念的理解,完善學生的運算體系。如在錯題19×27=413的分析中,學生存在漏進位的現象;在錯題34×23=384的分析中,學生存在看錯數、抄錯數的現象;在錯題24×29=896的分析中,學生進行兩積相加時,百位上的加法運算要做成乘法運算;在錯題24×29=657的分析中,學生乘法口訣不熟悉造成計算錯誤。對錯題進行分析,不僅可以找出學生在運算過程出錯的原因,還加強了學生的計算概念和運算意識。

五、練——課堂檢測,小結反思

(一)加強學習反思,培養總結能力

反思是一種有效的學習意識,也是對所學知識進行鞏固提升的方法。在數學課堂教學中,加強學生學習反思的意識,深化學生的學習內容,有助于培養學生的總結能力,進而養成良好的學習習慣。如在“面積”的教學中,學生依據情境體驗,結合實物看一看、摸一摸、比一比的實踐活動,逐步在新知學習中建立起“面”的表象認知,幫助學生理解“面積”這一概念。隨后,在認識面積的教學中,筆者結合教材提出問題:常用的面積單位有哪些?各自比一比,哪個手指甲的面積最接近1平方厘米?以此激起學生的好奇心,提升學生的探究意識和總結能力。

(二)把握測驗內容,實現知識應用

課堂測驗是檢驗課堂教學活動質量和效能的直觀體現,也是強化學生學習基礎的關鍵環節。在數學課堂教學中,教師應貼近學生實際學情,靈活把握測驗內容,有針對性地設置測驗問題,幫助學生夯實基礎、提升能力。如在“面積”的教學中,由于學生基本了解面積的含義,掌握了長方形、正方形的面積計算方法,筆者預留5分鐘的測驗時間,檢驗學生的學習效果,如設置“一個長方形游泳池,長45米,寬30米,占地面積是多少?如果在四周圍上欄桿,欄桿長多少”等問題,幫助學生鞏固舊知、提升新知,這對促進學生的主體發展和高效課堂的構建起到積極作用。

綜上所述,數學課堂中有效開展引、學、點、用、練五個環節,不僅加強學生的探究興趣和參與積極性,還提升學生對課堂知識的理解和運算效果,實現高效課堂的主體構建;同時要從學生的實際學情出發,開展靈活多樣的教學活動,降低對抽象概念的學習難度,促進學生主體的發展,提升學生的數學核心素養。

【參考文獻】

[1]孔健.小學數學高效課堂教學模式初探[J].小學科學(教師版),2017(6)

[2]鄭春萼.小學數學高效課堂教學模式研究[J].數學學習與研究,2017(8)

[3]秦亞靜.構建小學數學高效課堂的策略研究[J].現代農村科技,2017(7)

作者簡介:吳冠麗(1974—),女,廣西玉林人,大學本科學歷,高級教師,主要研究方向為小學數學教育教學。

(責編 楊 春)