一題多問,提升初中學生數學素養

陸棟

【摘要】在數學學習的過程中教師都會設定一定的題目,以讓學生鞏固認知,強化概念,轉換能力。明顯地,做題就成了接通學生能力與認知的一座橋梁,也成了教師反饋教學效果的一扇窗口。如果能充分利用習題,拓展習題的功能,開展一題多問,就能減少學生的作業量,同樣又能達到事半功倍的效果,更好地提升學生的數學素養。

【關鍵詞】初中數學;一題多問;數學素養

數學素養更多地指向學生的能力生長,即指向他們判斷能力、推理能力、想象能力、分析能力和應用能力等高階能力的生長。一題多問,能充分利用學生身邊的資源,更好地促進他們各方面的成長。

一、當前習題教學的現狀

提到習題,最先映入腦海的就是題海戰,只要參加過中考的學生幾乎都有鏖戰題海的經歷。明顯的,當前的習題教學中還存在著一些問題。首先學生對類似題目的整合不夠。當前在習題講解的過程中基本還是以教師為主體,教師先講例題,再讓學生做一些題目,接著再去講解題目,如此反復,即在不斷地講解、做題、訓練中讓學生的素養漸漸得到提升。明顯地,學生在做題的過程中沒去思考這道題跟之前做過的有什么不同之處,與之相似的題目還有哪些。教師應該讓學生將同一主題的題目列出來,讓他們去揣摩,去找尋方法。換言之,教師以少講對接學生的多思。

教師對學生的評價有待改變。一般情況,在做題的過程中,教師都是以做對一道題作為評價的標準。換言之,題目沒做對,教師就沒給予多少正面的評價。這樣的評價方式,容易讓學生將目標只放在題目的結論上,不再思考與之相關的問題,不利于學生發散思維的培養,也容易挫傷他們的自信心。因為題目做不出來,得不到好的評價,學生就會慢慢失去做的興趣。其實就一道題目而言,教師關注的就是學生學習的動態,即他們為這道題做的努力。比如在原題上將相關的條件標出來,將結論進行轉化,將需要的認知收羅出來,這些都是思維的流淌,都是學生潛心的參與,都能看到他們思維的特點,教師都要給予肯定的評價。有了肯定的評價,學生就更愿意投入思考,他們的思維也就更活躍,數學素養也就提升了。

二、習題教學的實踐與策略

踐行一題多問,其實就是踐行陶行知先生在20世紀提出來的“六解放”的理念,即要讓學生的大腦、手、眼睛、嘴、時間、空間解放出來。這里指的更多的是解放學生的大腦,讓他們的思維去催生他們的素養,讓他們的思維不斷地閃爍耀眼的光芒。

(一)問一問,有沒有更多的可能

一題多問,就是要對著題目表達自己的思維,要能從題目中有所發現,要能對做過的步驟有所反思。比如說,學生在做題的過程中就可以問一問,有沒有更多的可能。學生在做完一道題目之后,他們會匆忙地去做第二道題目。其實要讓思維再飛一會兒,想一想除了剛才的答案,有沒有別的可能。這其實是培養學生思維的全面性,即要讓學生多角度、全盤地考慮問題,要讓他們形成縝密地思考題目的習慣。做數學題目不是吃快餐,需要的是不斷地問,在問中走向更遠。

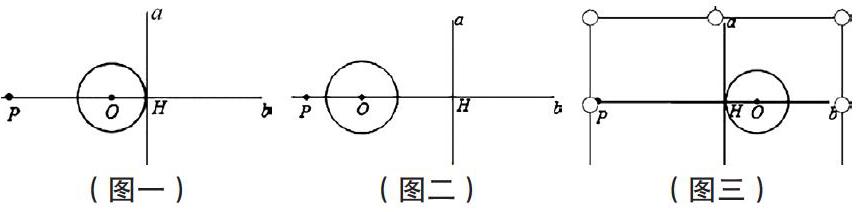

以下面這題為例,如圖一所示,直線 a⊥b,垂足為H,點 P 在直線b上,PH=4cm,O為直線b上一動點,若以1cm為半徑的⊙O與直線 a 相切,則OP 的長為多少。

對于這樣的題目,大多學生都是對著題目的圖示,直接默認點O在點H 的左側,⊙O與直線 a 相切,即如圖二所示。他們從直線 a⊥b,O為直線b上一動點,推出這樣的結論,⊙O與直線 a 相切時,切點為 H,所以OH=1cm;進而進一步推出:OP=PH-OH=4-1=3(cm)。當學生做完之后,教師讓他們對著題目再問一問有沒有漏掉什么條件,這樣的答案是不是唯一的。換言之,教師要讓學生更全面地思考。學生對著圖,看了一次又一次,還是沒能問出什么。教師讓他們將題目中的關鍵詞找出來,再次揣摩。然后學生問出這樣的問題:“O為直線 b上一動點”,是不是說明點O 也有可能在點 H 的右側,是不是這題還有其他的可能。他們畫出圖三,當點O在點H的右側時,他們直接得出這樣的推論,OP=PH+OH=4+1=5(cm),因此學生將答案修改為:⊙O與直線 a 相切,OP 的長為3cm或5cm。

從這個過程可以看出,教學中教師要讓學生多問一問,多一次的再思考,就有可能發現新的天地。問“有沒有更多的可能”其實就是要讓學生突破思維的定勢,去發現沒有考慮到的因素。

(二)問一問,有沒有再多的問題

學生做題的時候,總是隨著問題的深入不斷地調整思維,不同的問題就要有不同的思考方式。讓學生問一問有沒有再多的問題,其實就是要保持學生思維的連續性,讓他們進入深度思考狀態。能想出一個問題,就是學生對題目資源的再次利用,也是將之前的做題經驗進一步內化。想出一個問題,有時候比做一道題還更有意義,因為想出一個問題,不僅考查學生的想象能力,更考查他們分析信息的能力。他們不僅僅要能想出來,還要想這個問題是否成立。明顯的,問一問有沒有再多的問題,能讓學生跳出問題,能讓學生對接他們探索的欲望。

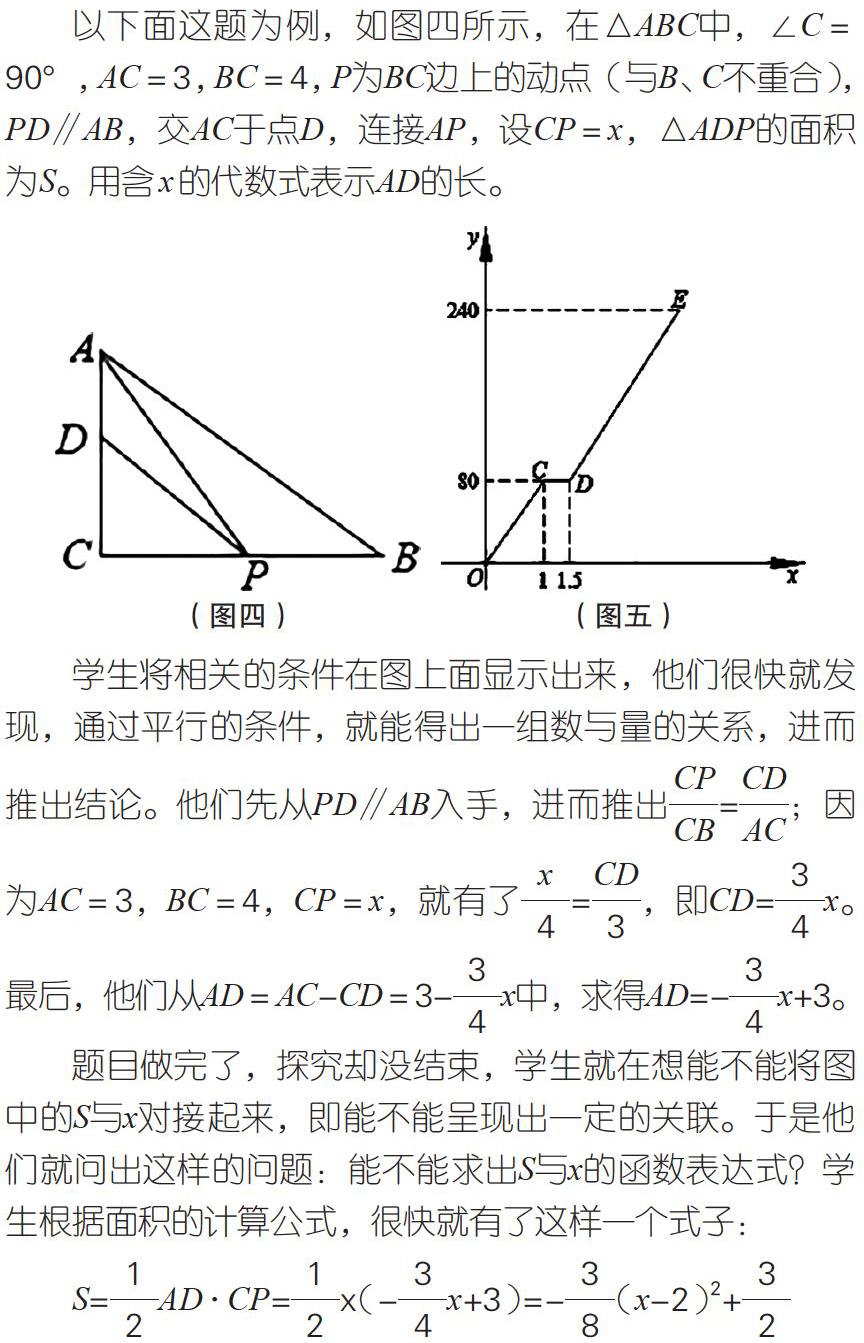

看來學生的問一問有了結果,對著這樣的關系式,學生再次追問:S增大,x會不會增大?S與x之間有沒有什么規律可以找尋?同樣的一道題,學生在問一問的基礎上就產生了更多的思維碰撞,就不斷地提升了數學素養。

(三)問一問,能不能更好地轉化

做題還有一個目的就是要培養學生思維轉化的能力。學生接到一個新的題目,不是盲目地去做,做不出來就偃旗息鼓,而是要換一個角度再思考。

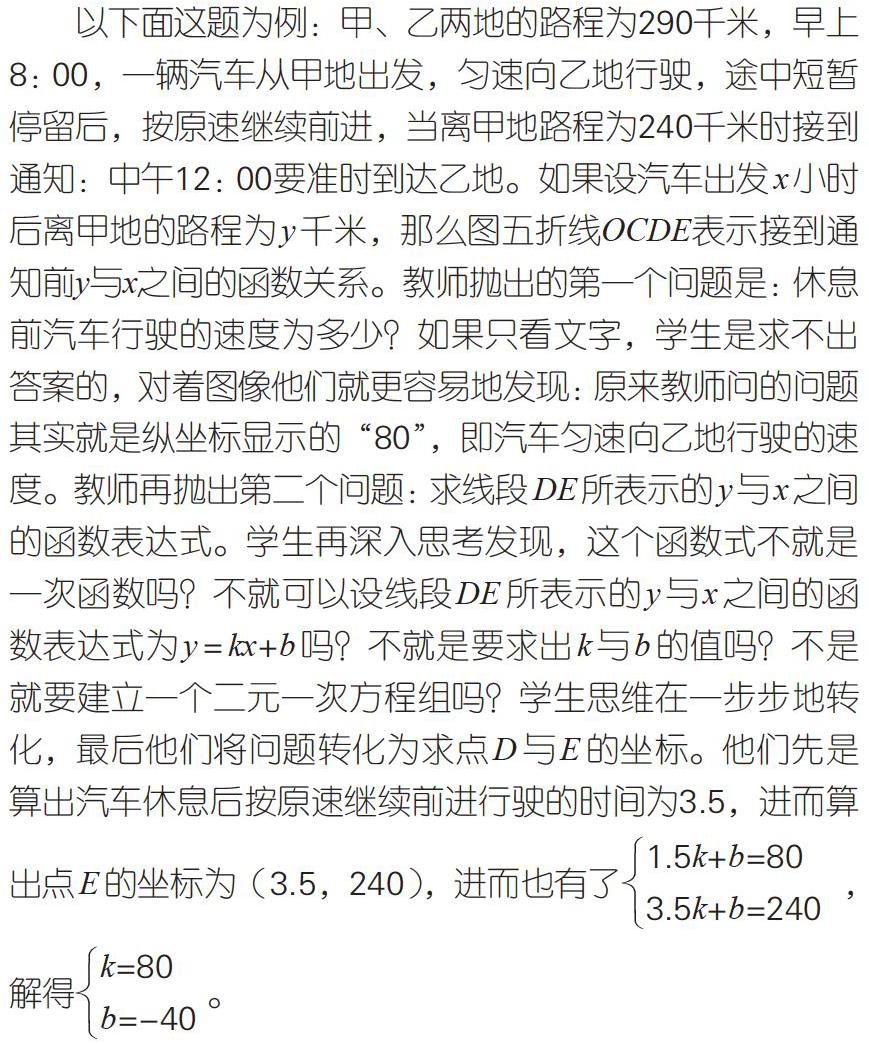

最后推算出:線段DE所表示的 y 與 x 之間的函數表達式為:y=80x-40。

有了這樣的轉化體驗,教師再設一問,讓學生再做轉化。教師的問題是:接到通知后,汽車仍按原速行駛能否準時到達?學生就這樣在問中轉化,能準時到達說明是在12點之前,換言之就是在4小時之內就算準時。學生再問:是不是要算出全程需要的時間,比較一下是不是超過4就可以了。他們算出全程所需時間為:290÷80+0.5=4.125(小時),明顯地大于4,結論也就出來了。讓學生問一問就是給思維以足夠生長的空間,讓他們找到更多突破的可能。

三、結束語

一題多問,在問的過程中題目靈動了,學生的思維活躍了,生長也就多元了。因此,在教學中教師要充分利用題目資源,不斷挖掘學生潛力。

【參考文獻】

[1]呂開書.一題多解,培養學生的思維能力探析—以2016年云南省學業水平考試數學第20題為例[J].中學數學研究(華南師范大學版),2018(18) .

[2]羅燕.滲透變式思想,提高新課實效—以“一題多解”與“多題一解”為例[J].數學教學通訊,2020(06) .