用思維導圖澆灌閱讀思維之花

汪靜 顧珊珊

摘要:閱讀是學生的個性化行為,它不是對文本的簡單感受,而是根據自己的思維水平、生活經驗對文本的再創造。閱讀是一個高度提取、概括、抽象、評價的過程,思維能力深刻影響著閱讀效果。思維導圖是圖像化的思維工具,在閱讀中運用思維導圖,能有效鍛煉分析與綜合、比較與分類、抽象與概括、聯想和想象等思維,從而提高閱讀效果。

關鍵詞:小學語文? 閱讀教學? 思維導圖

《義務教育語文課程標準》指出,思維的發展能夠幫助學生從文本中獲取信息,認識世界,獲得審美體驗。在傳統的閱讀教學中,教師經常占據主體地位,沒有放手讓學生深入體會文本、感受文字的溫度,另外小學生的思維水平也限制了其對文本的理解。而思維導圖連接著閱讀與思維,能提升小學生的閱讀效果。思維導圖是將思維、圖片和文本結合的思維工具,有漂亮的中心圖、小圖標、多彩的畫面,直觀呈現思考方式,深受小學生喜愛。下面以部編版小學語文四年級課文為例,探討閱讀教學中運用思維導圖的有效性。

一、培養分析與綜合思維

在小學語文閱讀教學中,為了解文章的內容、結構及思想,我們需要分解、研究文章的每個部分,并找出部分與部分、部分與整體之間的關系。分析思維就是通過分解來理解文章,而綜合思維是在分析的基礎上對各個部分進行綜合,將文章作為整體來掌握,并理解文章的內涵。

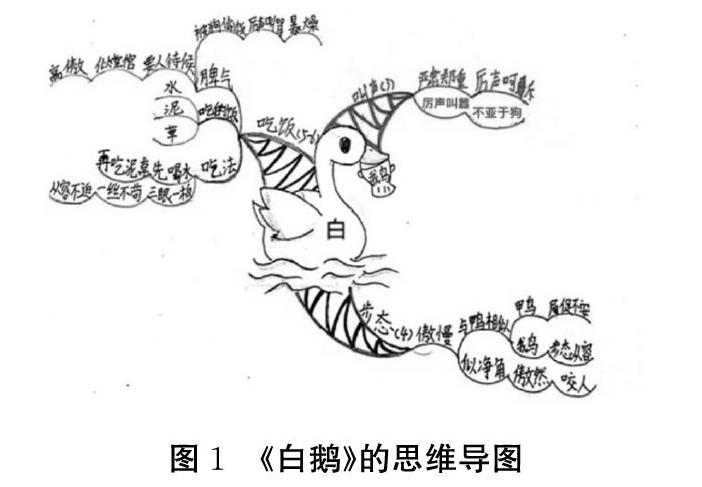

例如,《白鵝》的思維導圖(見圖1)。導圖可視化地詮釋了“整體和部分”的關系,把復雜的文章內容形象地表現了出來。中心圖醒目地提醒學生:我們的分析對象是“白鵝”,三個主干(叫聲、步態、吃飯)連接在一起構成整體,與思維導圖的中心圖相連;主干是對內容分支的概括,內容分支是對主干的分析。例如,我們看第二分支,“步態”的特點是“傲慢”,而“傲慢”又是通過“與鴨相似”“似凈角”寫出來的。這種既簡單又易懂的可視化效果,學生非常感興趣,也能幫助學生一下子抓住文章整體與部分的關系,段落層次清晰明了。另外,運用思維導圖理解閱讀內容是對分析與綜合思維的培養,形成閱讀—思維的良性循環。

二、優化比較與分類思維

比較思維是明確事物相似點和不同點的辯證思維,使我們能夠對事物有更全面、深入的了解。比較閱讀法是小學語文閱讀中行之有效的思維方法,可以比較形近字、多音字、一詞多義、近義詞等的異同,加深對詞語理解;可以比較不同語言形式、不同主題內容等來揭示某些本質特征。分類思維是基于比較,根據研究對象的異同,將事物按照一定分類原則劃分類別。

思維導圖可視化的比較,能幫助學生對事物或信息進行分類與歸納。大綱主干、內容分支和關鍵詞,這三個元素清晰地將文章劃分出不同層級;它們的相互位置和思維導圖的圖示特點又能夠指導學生從橫向和縱向兩方面比較分類,有利于提高學生比較與分類思維的廣度和深度。

例如,圖2是《琥珀》字詞導圖中的一個分支。分支導圖的三條內容分支——“扎、沒、重”引導學生沿著不同的方向積累多音字,提醒學生比較、分類時要注意思維的橫向擴散性,提高自己的思維廣度。學生運用分支導圖不僅積累了不同的多音字,而且還深入思考了每個多音字的讀音,通過組詞確定不同情況的不同讀音;層層深入,比較得更加具體,思維深度得以提升。用思維導圖呈現比較和分類,優化了學生的思維品質。

三、提升抽象與概括思維

抽象思維是從許多屬性或特性中得出給定事物的基本屬性或特性。概括思維在抽象的基礎上將事物的屬性或特征提升為相似事物的本質屬性或特征。小學語文閱讀理解中離不開抽象與概括思維。學生閱讀寫人記事類文章時,用抽象思維對人物的心理、行為、肖像等描寫進行分析來概括人物性格、品質。學生的概括能力越強,閱讀理解的準確性就越高,知識遷移的能力就越強。

思維導圖中關鍵詞最具概括性,能準確喚起記憶。提取關鍵詞的方法有:通過抓時間、地點、人物等確定關鍵詞;根據文章主要內容找出關鍵詞;抓文段中重復出現的高頻詞語提取關鍵詞;尋找中心句提取關鍵詞。在運用這些方法提取關鍵詞的過程中,抽象與概括思維得以訓練。

關鍵詞要求以名詞、動詞為主,必要的修飾詞為輔,關鍵詞最好在四個字以內,最多不能超過六個字。這些要求為學生概括內容指明了方向。關鍵詞能概括文章主旨、理清文章脈絡、展現句段關系,有助于強化對內容的理解和記憶。

思維導圖要求同一級別的分支數盡可能保持在七條以內,以便概括要點。同時,在繪制思維導圖中可以訓練抽象和概括思維。

四、升華聯想和想象思維

聯想和想象思維是圖像思維的高級階段。聯想思維指由于某人或某事而思考與其相關的人或事的思維。人腦對已知表象進行加工,創造出新形象的思維,這就是想象思維。小學課文中擬人、比喻等修辭手法是縱式聯想、橫式聯想的不同表達形式,學生閱讀這類文章時若想在審美的愉悅中思考清楚現象與本質、內容與形式的關系,就需要聯想和想象思維,所以升華聯想和想象思維具有非常重要的意義。

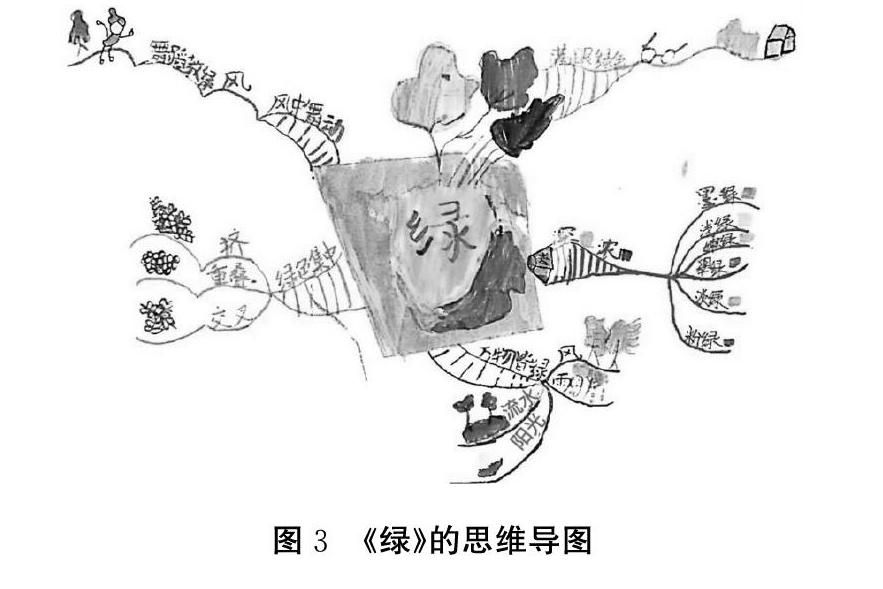

中心圖位于導圖中央,展現整篇導圖的主題,點明中心。繪制中心圖時需要選取與主題內容相關的首次聯想到的圖形,這樣更有利于直觀理解和記憶。學生繪制《綠》的中心圖時就根據文章主旨選擇了圖3,雖然畫工一般,但突出了滿世界是多種“綠”的中心主題,直觀形象,閱讀興趣也得以提升。

思維導圖經常會在難以理解、重要的關鍵詞旁畫上一些小圖標,如圖3第四分支的小圖標代表了“擠、重疊、交叉”的含義,可視化地反映了詩歌中“綠色集中”的形式,有助于理解和記憶,學生的聯想、想象思維也得以發展。抽象的詞語如何轉變成圖像?諧音法:影響—音響;替換法:思想—

大腦;倒字法:磚紅—紅磚;增減字法:說明—說明書;“顧名思義”:果實—蘋果樹結的果子。運用這些方法找圖像,就是在訓練學生聯系與想象思維。

《綠》是一首語言凝練的詩歌,小學生理解起來困難。比如第三分支“萬物皆綠”中風、雨、陽光、流水都是綠的,與平時生活中的現象不太符合,學生比較難理解。這時學生從文字的閱讀中聯想和想象到這些圖像并繪制出來,幫助其理解“萬物皆綠”的狀態,加深了對文章的感受。第五分支可視化地展現了運用想象與聯想思維寫出的比喻句,將“風”比作“舞蹈教練”,將不同屬性的事物緊密聯系在一起,幫助學生用已有知識理解新知識,感受到滿世界“綠”舞動的畫面美。學生在閱讀詩歌《綠》與繪制導圖過程中,聯想與想象思維得到了充分訓練。

新課標提倡尊重學生多角度、個性化、有創意閱讀,培養學生感受、理解、評價的能力,發展學生的閱讀思維。思維導圖以其多彩的顏色、開放的布局、有意義的圖標等,讓學生在繪制導圖的過程中訓練思維,找到自己的閱讀心理坐標,強化自己個性化的閱讀體驗,從而讓閱讀成為多姿多彩、充滿個性且可視化的創造過程。

參考文獻:

劉艷.看完就用的思維導圖[M].北京:中信出版集團,2019.