自主合作探究學習方式與高中數學教學的有機結合

張樹華

摘 要:伴隨新課改的普及深入,對高中數學教學提出更高要求。為保質保量完成教學目標,需要數學教師摒棄傳統觀念,積極改善教學方法。自主合作探究學習方式的運用,不僅能激發學生興趣,促進學生思考,還能幫助學生在探索中找出數學規律,理解數學內涵。因此,需要將自主合作探究學習方式引入數學課堂。本文就如何在數學課堂有效實施自主合作探究教學進行探討,以供廣大同仁參考。

關鍵詞:高中數學;自主探究;合作學習

前言:數學是高中階段的基礎性學科,蘊含諸多概念定理,學生理解起來著實不易。再加上學生正值思維發展階段,各項能力均有所欠缺,無法準確把握數學知識。當前不少教師課堂教學急于求成,重完成,輕過程,通用灌輸式的教學方法,不僅效率低,效果也難以達到預想。甚至會讓學生心生畏難情緒,心生抵觸,從而拒絕學習數學,失去數學學習興趣,欲速則不達。在培養學生核心素養的大環境下,傳統教學方式不利于學生素質提升,需要進行革新。自主合作探究學習方式是一種新穎的教學手段,可轉換師生角色,對提升學習效率很有幫助,因此,本文從自主合作探究學習方式的價值入手,對自主合作探究學習方式的應用策略進行探索,旨在促進學生思維品質的形成和良性發展。

一、自主合作探究學習方式在高中數學教學中的應用價值

(一)激發學習興趣

以往數學學習,學生大多單兵作戰,不僅學習難度大,還容易積累問題。伴隨時間推移,問題越積越多,學生內心就會產生自己不行的想法,從而對數學學科失去興趣,產生畏懼感。常言道:“興趣是學習的推動力。”唯有讓學生對數學產生興趣,他們才會自主開展探究活動[1]。設置問題是激發興趣的有效手段,能讓學生對教學活動滿懷期待。同時,借助數學懸念可讓學生感知到數學學科的魅力所在。

(二)培養合作意識

傳統課堂中教師作為主導,學生只能被動的接受知識,不僅學習效率不高,合作意識也會欠缺。合作學習模式,會將學生分為若干小組,每組中有一名小組長,負責統籌協調學習任務。組內成員之間會相互幫助,共同完成學習目標。

(三)轉變師生角色

在新教學模式中,教師不再是主導者,而是引導者。在整個教學過程中,教師要細心觀察,掌握每一位學生的表現,并結合學生的學習需要及時調整教學方針。在數學課堂,教師會發現有些學生表現出似懂非懂的神情,這是學生心中產生疑惑的表現。教師還能發現在發言階段有些學生交頭接耳,說明這位學生有不一樣的想法。有的學生會欲言又止,說明學生尚不確定自己的想法等等現象,教師要及時捕捉學生的這些特殊狀況,有效幫助學生解決困惑,推動自主合作探究學習活動的有序開展。

(四)促進思維發展

觸類旁通是高中生必須具備的一項技能,而這項能力的形成需要經過千錘百煉[2]。數學問題的解決方法并不單一,角度不同,解決思路不同。在合作學習過程中,學生思維會發生碰撞,從而產生多種解題思路。在思維交流中,學生會有種茅塞頓開的感覺。

二、自主合作探究學習方式在高中數學教學中的具體應用

(一)在概念課中的應用

數學學科蘊含大量的概念,但由于這些概念比較抽象,導致學生無法準確把握。在解決問題時,學生的思路較為混亂。數學概念并非針對個別對象,而是體現相似事物的本質特征。為培養學生科學認知,需要應用自主合作探究學習方式。以《數列的概念》為例,闡述如何開展教學活動。

第一步,創設教學情景,激發學生興趣。教師在大屏幕上呈現一則故事,故事名為“五猴分桃”。到了桃子豐收的季節,5只猴子將桃從樹上摘下,放在一起。第1只猴子嘗試分桃,分好后發現還剩1個。它認為自己付出勞動,桃子理應歸自己,隨即吃了這個桃子,抱著屬于自己那份桃子就走了。第2只猴子并未看到之前那一幕,以為桃子還沒有分,隨即投入到分桃大業中。最后發現剩下一個,它選擇將其吃掉,也抱著一堆桃子離開。后面來的猴子,不斷重復這個過程。待學生閱讀完,教師問學生:最初有多少桃子?最后這一堆有多少桃子?學生紛紛陷入沉思。這時,教師問:“你們想知道答案嗎?”學生說:“想。”見學生已經進入學習狀態,教師則進行下一步。

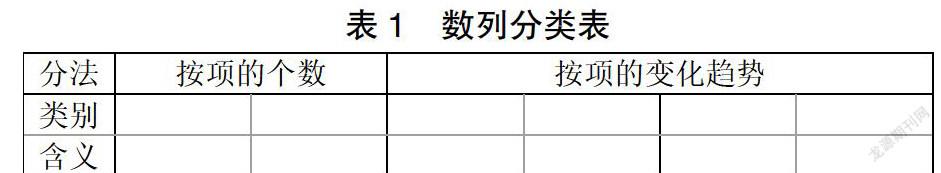

第二步,合理分配小組,推進自主探究。眾所周知,學生個體存在差異,學習水平有高有低。為保證合作探究有效果,需要教師合理劃分小組。教師要掌握學生學情、了解學生興趣特點,盡可能讓各小組的實力均衡。待分組完畢后,教師布置學習任務。任務1:自行閱讀課本,并找到這些問題的答案。(1)數列概念中的關鍵詞都是什么?(2)數列的一般形式是什么?a1是數列的第幾項?an被稱作數列的什么?(3)將表格內容補全,見表1。(4)在特殊情況下,可將數列看作是一類函數,定義域是什么,成立條件又是什么?

任務2:以小組為單位探討問題。(1)2,4,6,8,10和10,8,6,4,2是不是相同數列?(2){an}與an有何區別?(3)假設an=n(n-2),其中n∈N+,請說出{an}的第五項、第九項、第十一項分別是什么。(4)請寫出1,2,4,8,16,32...的通項公式。

學生在探究學習中難免會遇到問題,先由學生自行解決,如若解決不了,再由教師答疑解惑。對于共性問題,教師在課堂上解決。對于個性問題,教師可在巡視中發現并指導或私下解決。在教師的正確引導下,學生將問題全部解決,說明學生已基本掌握數列概念。

第三步,巧設練習題目,鞏固所學知識。教師要精心準備練習題目,以此加深學生記憶。習題1:觀察四個選項,判斷其是否屬于數列,并闡述理由。A.2,4,6,8,10;B.6,5,2,3,4,7;C.1,3,5,6,7,2;D.6,14,2,13,7,9。習題2:判斷這兩種說法的對錯,并陳述理由。A.所有整數均可以構成數列;B.{1,3,...,2n-1,2n+1}屬于無窮數列范疇。習題3:寫出這三個數列的通項公式。A.2,5,8,11,14,17...;B.3,33,333,3333....;C.1,2,1,2,1,2,...。待學生解答完畢后,以小組形式進行討論,并各小組選派一名學生說明習題答案。最后,由教師總結本堂課的主要內容。

(二)在定理課中的應用

數學知識之間有著千絲萬縷的聯系,而數學定理最大的作用就是揭示這種關系[3]。定理不會隨著時間推移而發生改變,是數學教學的核心所在。受傳統思想束縛,很多教師采取講解方法,無法讓學生領略其中奧秘,導致學生不能準確運用。為扭轉這個局面,需要實施自主合作探究學習。以《正弦定理》為例,闡述如何開展教學活動。

第一步,巧妙設置問題,激發學生欲望。教師在屏幕上展示情境創設,內容是有一個三角形,其有三個頂點,分別為A、B、C。假設將BC邊和∠B固定住,而AC邊圍繞C點做旋轉運動,請問∠C大小和AB邊長度之間是否存在某種關系?如若存在,這種關系又是什么?學生閱讀完題目后,會在本上畫出草圖。對照草圖,進行思考。經過思考后,仍找不出答案。此時,學生的好奇心被激發。當學生進入學習狀態后,教師即可開展下一步工作。

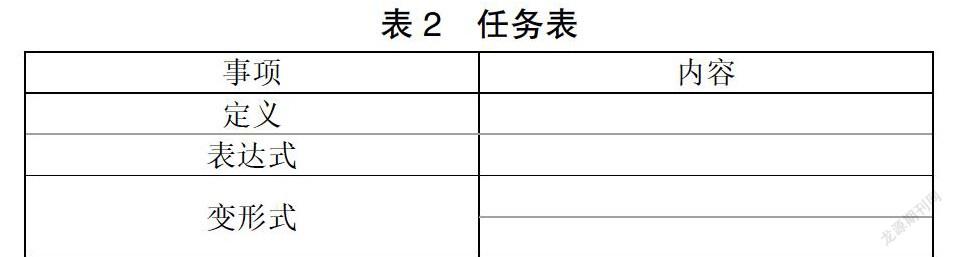

第二步,回顧已學知識,推導正弦定理。教師先幫助學生回憶直角三角形知識,主要圍繞邊角關系展開。當然,邊角關系的變形方式也要進行總結。待學生記憶被喚醒后,教師提出一個問題,即變形式是否適用于其他三角形?由學生推導答案。這個過程中,教師只負責巡視監督與指導。待學生解答問題后,教師讓學生填寫表格內容。

第三步,布置課堂練習,加深學生理解。當學生填寫無誤后,說明學生已基本掌握定理,這時就可借助習題加深理解。問題1:任何三角形都符合正弦定理要求嗎?問題2:在△ABC中,sin∠A>sin∠B,∠A所對邊也會長于∠B所對邊,這種說法是否正確?如若不正確,請說明理由。問題3:假設某個三角形中兩邊長度和一個角的角度(并非這兩邊夾角),請說出這個三角形一共有多少個解?為提升解題效率,教師要組織合作學習。在思維碰撞中,學生的認知逐漸完善,對正弦定理的把握更加準確。

(三)在復習課中的應用

復習課的主要目的是回憶已學知識,梳理知識架構,最終達到融會貫通。受限于方法老舊,導致復習效率不佳。為徹底解決這個問題,需要運用自主合作探究學習方式。借助該模式加深學生理解,促進完整架構的形成。以數列復習課為例,闡述如何運用該教學方法。

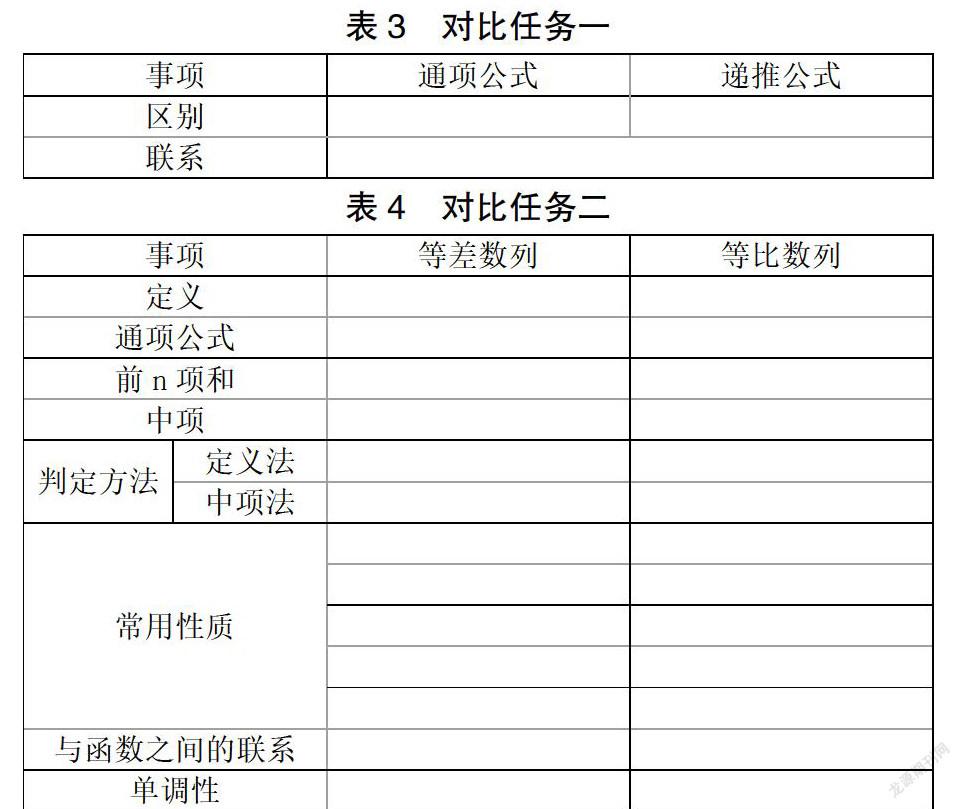

第一步,明確復習內容,推動合作學習。按原先劃分小組,完成回顧這幾方面內容:一是數列概念,包括定義、通項公式、遞推公式、前n項和公式、數列的分類、數列的函數刻畫。二是探討區別,見表3、表4。

第二步,精心準備習題,增強學生認知。待喚醒學生的回憶后,教師需準備一些習題鞏固知識基礎。習題1:已知{an}是一個數列,其前n項和為Sn=2n-1,求an。習題2:{an}是等差數列,{bn}是等比數列,a1與b1均為1,a2加a4等于b3,b2乘以b4等于a3,請分別計算{an}和{bn}的前十項和。習題3:已知f1(x)=2x-1,f2(x)=x2,{an}的前n項和等于f2(n),{bn}的b1為2,bn等于f1(bn-1),請給出{an}的通項公式,并通過驗證獲得一個結論,即{bn-1}是等比數列。

第三步,鼓勵學生發言,歸納解題技巧。當習題解答完畢后,教師要組織學生進行總結。鼓勵學生大膽發言,分享解題技巧。教師將方法一一列出,并歡迎學生補充。只有學生掌握更多的方法,才能又快又好的解決問題。當然,同一種方法不一定適用不同人,學生要根據自身情況進行選擇。

結語

在新時期下,傳統數學教學弊端日益突出,不利于學生的素質發展,因此需要數學教師及時調整思路,創新教學模式。自主合作探究學習方式一經問世就備受關注,是數學教學改革的有力助手。教師將其應用在方方面面,幫助學生準確理解數學概念定理,全面掌握數學規律。長此以往,學生的數學綜合能力就會養成,這對其今后的發展至關重要。

參考文獻

[1]楊娟娟.合作學習在高中數學課堂上的應用[J].才智,2020(05):61.

[2]陳小娟.論高中數學高效課堂的構建[J].亞太教育,2019(07):86.

[3]馮洪濤.高中數學教學中學生合作學習開展方法探究[J].科學咨詢(教育科研),2019(11):178.