哈長城市群區域經濟韌性提升路徑研究

李陳陳 王琦

摘? 要:本文通過理論分析,確定城際間協同創新可以作為哈長城市群區域經濟韌性的重要影響因素之一。選取2001-2020年哈長城市群中10個城市(除去延邊朝鮮族自治州)的相關數據,對哈長城市群的區域經濟韌性和城際間協同創新進行測度,進而分析哈長城市群區域經濟韌性現狀和城際間協同創新情況,從城際間協同創新角度給出有助于提升哈長城市群區域經濟韌性的政策與建議。

關鍵詞:哈長城市群? ? 城際間協同創新? ? ?區域經濟韌性? ? ?提升路徑

一、引言

從區域經濟韌性角度去解讀區域發展問題現已成為城市群建設和區域經濟協調發展的關鍵,而城際間協同創新對區域經濟韌性的影響作用也隨著中國對經濟高質量發展的要求日益凸顯出來。協同創新的水平通常由經濟韌性的強弱來體現,協同創新又可以反作用于經濟韌性,從城際間協同創新角度研究區域經濟韌性的演化是區域經濟韌性恢復理論的關鍵科學問題。目前,對于區域經濟韌性的研究大多基于均衡分析理論,將演化思想運用于區域經濟韌性的研究還較少,對于城際間協同創新研究大多從產業結構的層面進行分析(劉新智等,2019)。因此,本文以東北地區最具代表性的哈長城市群為研究目標,構建哈長城市群城際間協同創新指數,同時對城市群的韌性和城際間協同創新指數進行測度,基于演化理論思想,從協同創新角度提出哈長城市群區域經濟韌性提升的建議,期望為哈長城市群經濟均衡發展和東北地區破除區域封鎖提出有效借鑒。

二、城際間協同創新與區域經濟韌性

(一)區域經濟韌性

“韌性”先后出現在工程與物理學領域、生態學領域、社會學領域,最后被引入經濟學領域。隨著對韌性研究的不斷深入,區域經濟韌性概念出現。區域經濟韌性被定義為一種抗擊沖擊的能力、在沖擊后恢復的能力、自適應能力、新路徑創造能力的綜合。對于區域經濟韌性的定義雖然尚有爭議,但是上述定義是被學術界廣泛認可的,其內涵也隨著經濟地理學、產業經濟學、管理學等領域研究的發展在不斷豐富。本文在之前學者研究的基礎上將區域經濟韌性的內涵界定為一種通過協同創新路徑的創造來使城市群均衡發展的能力。

(二)城際間協同創新

關系網絡是一個動態系統,其具有多層次、多取向、多結構的特點,這一動態系統最早被用于研究社會關系問題(方煒等,2017)。在國外,這一概念曾用于研究城市間的關系,隨著經濟全球化浪潮的襲來,關系網絡又被運用于世界城市之間的研究。隨后,跨區域協同創新和網絡關系、網絡組織聯系起來。我國學者自20世紀以來一直在不斷探索與豐富網絡研究的范疇。從國內外對于城市關系的研究來看,研究的重心是城市網絡的通信網絡,研究特征體現出單一要素流。對于如何形成城際間協同創新關系網絡,以及該網絡對于區域經濟韌性的影響研究尚顯不足。

(三)區域經濟韌性與城際間協同創新的關系

在我國區域快速增長的過程中,經濟增長和空間資源與集聚效率偏離的矛盾逐漸凸顯,城際間協同創新關系網絡對區域空間要素韌性塑造及區域經濟韌性的提升具有重要作用(郭將,許澤慶,2019)。城際間協同創新關系網絡反映了區際間的分工與關聯,城市間協同合作的水平由經濟韌性的強弱體現。經濟韌性是區域固有的特征,是能夠長期、持續地提升區域經濟系統有效運行的關鍵屬性(孫久文等,2017)。網絡化合作模式下建立城際間協同創新關系網絡是區域經濟韌性形成與提升的重要研究內容。城際間協同創新關系網絡對區域經濟韌性的影響機理是區域經濟韌性恢復理論的關鍵科學問題。

城際間協同創新關系網絡的變化是區域經濟韌性研究的核心問題,也是解決東北地區經濟鎖定的關鍵,城際間協同創新關系網絡的知識溢出效應、技術共生指數、教育水平影響了協同創新關系網絡的演化(杜志威等,2019)。以創新力、恢復力和再生力作為區域經濟韌性的狀態表達(李連剛,張平宇,2019),建立城際間協同創新關系網絡對區域經濟韌性影響的定量分析模型,揭示區域經濟韌性狀態變化的規律,可以為剛起步的“區域經濟韌性”理論體系提供支持(孫久文,2017;陳夢遠,2017),也為我國不發達地區和老工業基地破解區域鎖定、恢復并提升區域經濟韌性提供理論依據與有效借鑒。

三、區域經濟韌性和城際間協同創新測度

(一)數據來源

數據來源于《吉林省統計年鑒》、吉林省統計公報、《黑龍江省統計年鑒》、黑龍江省統計公報、哈長城市群各地級市統計年鑒和統計公報。

(二)區域經濟韌性測度

區域經濟韌性的測度是研究區域經濟韌性問題的重點,現在學術界普遍認同的是學者Martin所提出的區域經濟韌性測度方法,Martin的方法不論城市或區域是否受到相應的沖擊,都可以對不同城市的區域經濟韌性進行測度,因此,本文采用此種方法來測度哈長城市的區域經濟韌性。區域經濟韌性基礎指標選取最GDP進行計算。公式具體如下:

公式中為第i個研究對象第t年的相對經濟韌性;為第i個研究對象實際的經濟運行狀況;為以研究對象所在的區域整體經濟運行狀況為基礎,預測得出的研究對象的經濟運行狀況,和的具體含義如下:

式中:為研究對象i(城市或經濟區域) 在 t、t - k 時間的數量指標;為研究對象所在區域(經濟區域或國家整體)在 t、t - k 時間的數量指標。

(三)城際間協同創新測度

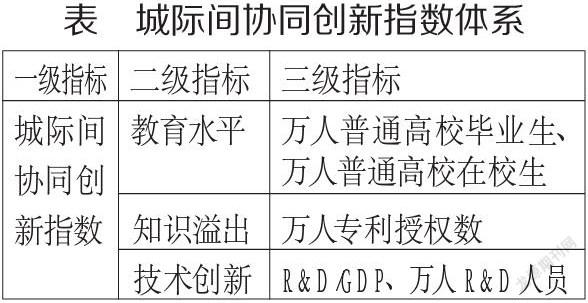

依據城市間協同創新的定義與內涵,構建城際間協同創新指數,協同創新指數由教育水平、知識溢出和技術創新協同構成,城際間協同創新指標體系構建如表。

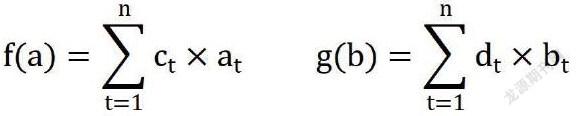

基于城際間協同創新指標的選擇,需要進一步對數據進行處理及計算各城市之間的城際間協同度。首先對所選數據取ln對數化處理,處理后進行投入產出協同計算,即兩個區域城際間創新協同度的計算:

f(a)、g(b)表示的兩個城市的創新水平,為兩個城市運用熵權法計算出來的指標權重。依據兩個城市的投入與產出計算耦合度:

上式中C為耦合度,代表兩個城市之間創新之間的聯系,n為研究的城市數量。本文所研究的是兩個城市間的創新協同作用,所以n取2。

區域間協同創新是兩個城市間的內部關系和創新水平不斷趨于平衡與穩定的過程,是兩個城市形成網絡聯系后所產生的,城際間協同創新耦合協同度計算:

上式中D所代表的是協同創新的耦合協同度,C為代表創新聯系聯系的耦合度,F表示兩個城市的協同創新程度, f(a)、g(b)表示的兩個城市的創新水平,F表示兩個城市的協同創新程度。在研究中將相互關聯放在同等的地位上,因此取值均為0.5,I代表目標城市,1,2,,9分別代表其他哈長城市群中的9個城市。

四、結果分析

為了更加清晰明確地對哈長城市群的區域經濟韌性和城際間協同創新水平進行分析,借助折線圖進行結果分析。

從圖1可以看出,在近20年的時間里,經濟平穩發展的時候,各個城市的區域經濟韌性都趨于穩定,沒有發生劇烈波動。在受到來自于外部的經濟沖擊壓力下,各個城市的區域經濟韌性表現出明顯的不同。哈長城市群區域經濟韌性出現震蕩的時間節點主要是2005年、2009年、2015年、2017年和2020年,波動最大的時間節點是2015年和2017年。21世紀以來,發生的主要大事件有2003年SARS事件、2008年全球金融危機和2019年末新冠肺炎疫情,三次重要事件并未對哈長城市群的區域經濟韌性造成大的影響,各個城市僅出現了小程度的波動,尤其是長春市,在近三次外部沖擊時均表現出了強韌性。

對于東北地區而言,發生的重要事件是2004年振興東北戰略的啟動和2016年《哈長城市群發展規劃》的正式出臺,哈長城市群區域經濟韌性的波動與出臺的政策有明顯的相關性,但是政策效力在不同的城市中表現出差異性。總體而言,哈爾濱市、長春市和綏化市在受到經濟沖擊時表現出了良好的韌性水平,吉林市作為吉林省第二大城市區域經濟韌性表現較差。

從圖2中可以看出,哈長城市群中所有城市的城際間協同創新水平均低于1,這說明各個城市之間的創新聯系還處于一個相對較低的水平。2001年—2020年間,城際間的協同創新水平變化比較平緩,始終處于一個平均水平。哈爾濱市和長春市作為省會城市,不但在經濟水平上存在明顯優勢,其協同創新水平也位居前列,四平市、遼源市和綏化市城際間協同水平最差,黑龍江省的城市在協同創新水平上要優于吉林省。

通過對哈長城市群區域經濟韌性的測度和城際間協同創新的測度可以得知,在城市群中省會城市的韌性較高,同時城際間協同創新水平也較高;韌性水平并不完全隨著城市等級的提高而提高,等級高的城市也會表現出低韌性,例如吉林市;等級低的城市也會表現出高韌性,例如綏化市;而在哈長城市群中,城際間協同創新水平會隨著城市等級的提高而提升,大致與城市等級呈正比例關系。

五、區域經濟韌性提升路徑建議

(一)打造跨區域新型產學研聯盟

跨區域產學研聯盟的建立,將更有利于發揮各高校的作用,提高知識溢出水平和技術創新能力,進而提高城市群的協同創新能力。跨區域產學研聯盟是在原先地區產學研的基礎上,以企業科技創新為核心而打造的新型產學研聯盟。哈長城市群產學研聯盟要以兩省雙一流大學和科研院所為陣地,打破大學相互競爭的窘境,進而加強吉林大學與哈爾濱大學的深度融合,聯合兩地科技龍頭企業,吸引人才。

(二)打造區域間協同創新中心

城際間協同創新會依據城市發展的階段而起到不同作用,據此,可針對城市自身特性讓城際間協同創新發揮應有的效力。而讓城際間協同創新發揮效力最有效的措施之一就是建設區域間協同創新中心。在哈長城市群成長的階段,要始終以哈爾濱市和長春市為區域間協同創新核心,在下一級協同創新節點上以城際間協同創新水平高或韌性強的城市為中心點,以此來加強整個城市群的協同創新水平和區域經濟韌性。

(三)依區域特色制定區域發展政策

區域發展政策對城際間協同創新和區域經濟韌性的提高均起著間接或直接的作用。對于區域經濟韌性而言,政策的效力在很大程度上要高于其他經濟沖擊。因此,要依據哈長城市群地方特色、產業結構、協同創新水平制定不同的政策;跨區域產學研聯盟的建立和區域間協同創新中心的建立都是戰略性的規劃,需要在不同的階段予以適應性的政策規劃,進而使政策發揮出長久效應。

參考文獻:

[1]劉新智,劉娜.長江經濟帶技術創新與產業結構優化協同性研究[J].宏觀經濟研究,2019,(10).

[2]方煒,牛婷婷.產學研項目利益相關方關系網絡演化動力研究[J].科學學研究,2017,35(05)

[3]郭將,許澤慶.產業相關多樣性對區域經濟韌性的影響——地區創新水平的門檻效應[J].科技進步與對策,2019,13(7).

[4]孫久文,孫翔宇.區域經濟韌性研究進展和在中國應用的探索[J].經濟地理,2017,37(10).

[5]杜志威,金利霞,劉秋華.產業多樣化、創新與經濟韌性——基于后危機時期珠三角的實證[J].熱帶地理, 2019, 39(2).

[6]李連剛,張平宇,譚俊濤,關皓明.韌性概念演變與區域經濟韌性研究進展[J].人文地理,2019,(02).

(作者單位:長春工業大學經濟管理學院)

責任編輯:張莉莉