實踐基地教學設計優化的思考與實踐

【摘 要】一個好的教學設計可以激發學生的學習動力,提升學生的學習能力,磨礪學生的學習毅力,發展學生的現場學習力。教師要創設情境,激發學生學習的興趣;優化活動方案設計,激發學生學習內驅力;創新教學模式,轉變學習方法,積極倡導自主學習、合作學習、探究學習;評價標準前置,做到教學評一致,促進學生的深度學習。

【關鍵詞】實踐基地;教學設計;學生現場學習力

【中圖分類號】G423? 【文獻標志碼】B? 【文章編號】1005-6009(2022)55-0035-03

【作者簡介】陳軍,江蘇省鹽城未成年人社會實踐基地(江蘇鹽城,224000)教師,高級教師。

綜合實踐活動課程是新課程改革的產物。隨著新課程改革的不斷推進,教育教學理念的不斷更新,新技術的不斷引入,課堂教學也在不斷發生變化。《江蘇省義務教育綜合實踐活動課程綱要(試行)》指出,要“突出學生的主體地位,引導學生主動發展”,“要重視學生對方法學習的自主建構,避免機械灌輸”。一個好的實踐活動教學設計可以激發學生的學習動力,提升學生的學習能力,磨礪學生的學習毅力,發展學生的現場學習力。

一、實踐基地教學設計存在的問題

1.目標空泛,缺乏可操作性

教學目標是否準確、具體、切合實際,決定一節課的成敗。有的教師因為對四維目標的理解不夠深入,在設計目標時不知如何下手,設計不夠準確;有的教師目標設計太過宏觀,不夠具體,目標預期與實際不一致,缺乏可操作性。教師認為學生體驗了、實踐了就算完成了目標,這是一種不準確的認識。如果學生處于淺層次的體驗和低階的實踐,那么離完成目標就存在一定的差距。同時,因為目標定位不準確,教學內容和形式的選擇也不適切。

2.內容雷同,缺乏創新性

學生千差萬別,有動手能力強的,也有動手能力弱的;有研究能力強的,也有研究能力弱的。然而,我們在實踐基地的綜合實踐活動課程教學中看到的幾乎是一樣的活動內容,方案設計缺乏創新性、差異性,很難激發學生的學習動力。此外,一些教師在教學的過程中過多考慮安全因素,導致學生無法向更深層次探究,無法實現深度學習。

3.評價滯后,缺乏發展性

教學評價是教學設計中一個非常重要的環節,教師一定要突出過程性評價,讓學生在每一個教學環節中都能獲得發展。縱觀教師的教學設計,一般都是在教學環節的最后才出示評價標準,然后讓學生自評或組長評(他評),或讓學生相互評價,評價要素不夠具體,評價流于形式,甚至無評價。

二、實踐基地教學設計的特殊性

1.學員的流動性

學生來實踐基地參加社會實踐活動,時間短的1天,長的5天,流動性很強。不同區域、不同管理模式學校的學生,雖然處于同一年齡段,但表現出來的差異有時還是比較大的。因此,基地教師在進行教學設計時一定要考慮對象的變化,教學方案要適時做出調整,最好進行分層設計,突出個性化設計。

2.教學環境的開放性

實踐基地的教學環境大多是開放的。開放的環境、開放的教學內容,需要開放的教學策略,教師要構建“以學生為中心”的新型課堂教學模式,突出學生的主體地位,引導學生主動發展,讓學生在開放的環境中健康、快樂、活潑地成長。

3.教學方式的現場性

實踐基地教學要組織學生到生產現場或社會生活現場學習,如深入田間地頭,認知農作物的生長、學習勞動工具的使用、體驗勞動的艱辛,組織學生開展“三農”調查,走進敬老院開展敬老愛老志愿活動等。學習現場無處不在、無時不有,學生在真實的現場學習中獲得對自然、社會和自我的直接經驗,進一步提升學習能力,形成堅毅的品格。

三、優化實踐基地教學設計的策略

1.情境創設,激發學生學習的興趣

課堂情境的創設,可以讓學生的大腦皮層興奮起來,使學生進入亢奮狀態,激發學生的學習興趣與動力。為了達到既定的教學目的,教師可以創設與教學內容相適應的情境,幫助學生迅速融入課堂,完成超出想象的體驗。

實踐基地真實的情境會讓學生有“身臨其境”之感,讓學生“觸景生情”。煙幕彈、警報聲、廣播聲……“生存體驗”課程通過多項目聯動,在教學中實施“全真”演練,情境的創設、教師的正確引導,帶來了非常好的教育效果。因為在真實的教學情境中,學生參與活動的主動性增強,發現和提出問題的能力、團隊合作能力、動手操作能力、觀察能力等都得到提升。

2.活動優化,激發學生學習內驅力

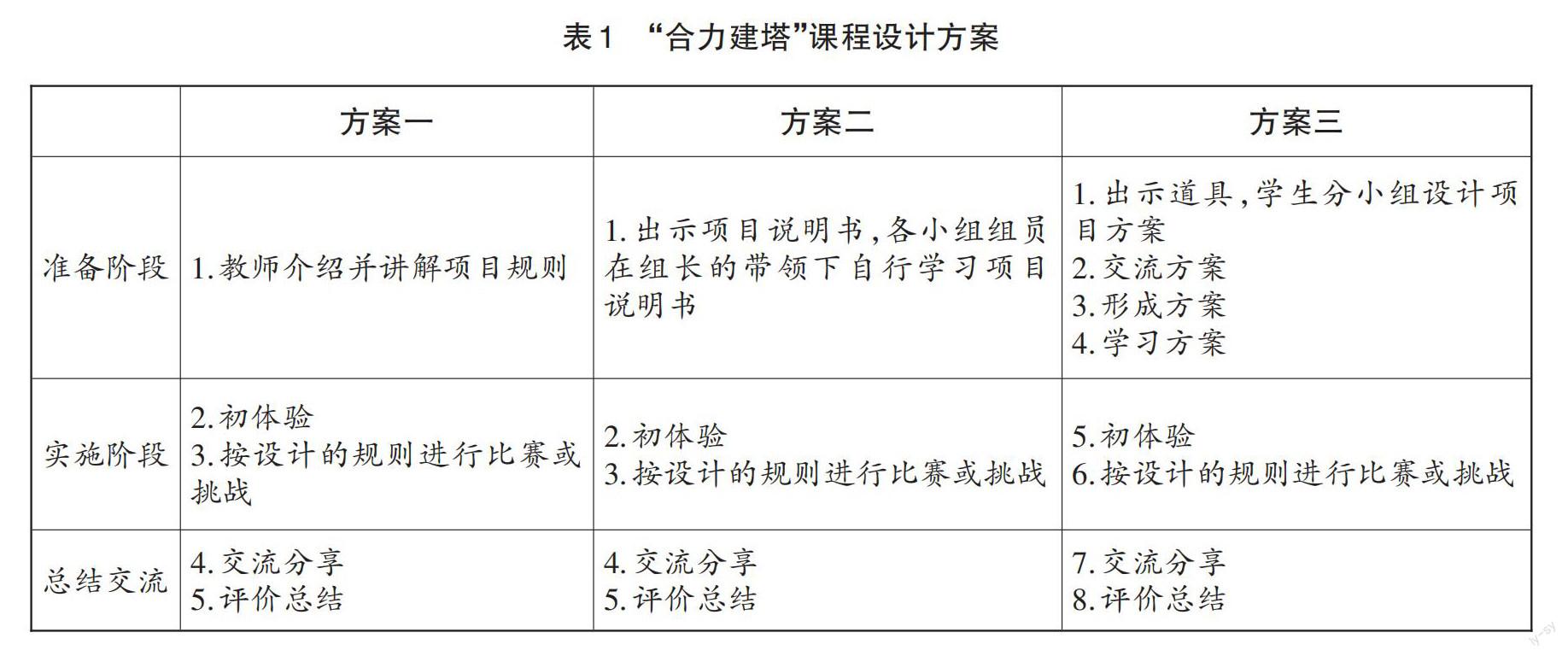

活動實施方案(組織形式)是綜合實踐活動課堂教學的核心,不同的實施方案決定了不同的教法與學法。以下是筆者設計的“合力建塔”的三個教學方案(見下頁表1),由方案一到方案三的調整,筆者通過活動的優化組合,優化和轉變了教師教授與學生學習的方式,逐步實現了由“以教為主”向“以學為主”的轉變,學生由“學會”到“會學”,這樣的轉變不僅減少了教師重復的機械勞動,也充分激發了學生在綜合實踐活動中學習的主動性和探究學習的欲望。

此外,峰值體驗活動的設計,重塑學生對學習目的、意義、價值的感知,實現價值體認、責任擔當、問題解決及創意物化的培養目標;“推倒—重建—再推倒”的挑戰逆商活動設計,幫助學生樹立正確的挫折觀,提高學生的社會適應能力、生存能力,為他們將來能夠更好地融入社會奠基。

3.方法創新,倡導自主學習、合作學習、探究學習

主動參與、樂于探究、勤于動手,是新課程改革對學生提出的新要求,自主學習、合作學習、探究學習是學生進行綜合實踐活動時的主要學習方式。在實踐活動中,教師可以設計任務單,提供工具、器材或項目使用說明書等,讓學生自己去學習、去合作、去探究,讓他們在合作中學會溝通,培養團隊合作的精神,在探究中學會思考與觀察,培養發現問題、分析問題、解決問題的能力,全面提升學習的能力。

4.評價標準前置,促進學生的深度學習

在綜合實踐活動的教學方案設計中,評價前置尤為重要。如果評價滯后,學生在項目實施時,無標準可循,不知是否達到項目所預設的標準。評價標準前置,學生在項目實施時有了標準、有了參考,學習的主動性、積極性會大大提升。而且學生如果有了學習的動力,就會產生突破標準(紀錄)的沖動,會獲得更多、更深刻的認知,進而實現深度學習。

總之,在綜合實踐活動課程教學設計中,教師要創設情境,激發學生學習的興趣;優化活動方案設計,激發學生學習內驅力;創新教學模式,轉變學習方法,倡導自主學習、合作學習、探究學習;評價標準前置,做到教學評一致,促進學生的深度學習,全面提升學生現場學習力。

【參考文獻】

[1]萬偉.綜合實踐活動課程關鍵能力的培養與表現性評價[J].課程·教材·教法,2014(2):19-24.

[2]馬晶.如何從“以教為主”轉向“以學為主”[J].中小學信息技術教育,2019(Z1):69-72.