主題式跨學科校本課程 “篆刻藝術”推動核心素養落地

曹金鑫

[摘要] 凸顯育人價值深化的核心素養理論構建與實踐落地,引領了我國課程改革深化的方方面面。借由“篆刻藝術”跨學科校本課程的主題確定、計劃制訂與資源配置等方面的案例分析,明晰了主題式跨學科課程具備主題統整性、強調發展性與實現具身性的基本特質。為推動核心素養落地,在主題式跨學科校本課程開發的過程中,應進一步實現“目標鮮明,達成經驗系統化”的課程設計,“扶放有度,關注思維異質性”的教學實施,以及“多元協同,凸顯素養發展性”的評價監測。

[關鍵詞] 跨學科主題式課程;校本課程;核心素養;篆刻藝術

邁入我國課程改革深化的關鍵期,課程改革呈現了目標素養化、內容統整化與技術普及化的幾大主要特征。其中,《中國學生發展核心素養》的出臺既標志著我國課程育人進入了價值深化的新階段,也為學校整體課程的變革提供了切實抓手。正如呂立杰等學者所述,核心素養成為我國育人目標與課程理念向下轉化的中介載體,如同進行遺傳物質轉錄與翻譯中介的RNA一樣,既承載著課程改革深化需要達成的核心目標,也引領著教材編寫、課堂教學與評價管理等實踐環節。[1]

在實際教學中,學科核心素養的維度不一定能夠囊括全部的學生發展素養,且對于高階思維與能力方面的素養也難以達成全面性或適切性的覆蓋、表達。而主題式跨學科校本課程作為一類綜合性、實踐性與跨學科的課程,它能夠在學科知識掌握的基礎上,逐步生成跨學科視野及思維,借由能力的遷移應用,涵養其必備品格。因此,本文期望展示與解構我校“篆刻藝術”跨學科校本課程,進而闡釋該類課程的特質,并為核心素養的校本落地提供有效方略。

一、跨學科校本課程的實踐范例

自2019年起,學校結合“過程”與“集體審議”兩種課程開發模式,逐步探索出以“篆刻藝術”“細嗅薔薇”為代表的一系列主題式跨學科校本課程。這種主題式跨學科校本課程圍繞主題進行網狀式、聚焦式的課程內容組織,用以實現核心素養的落地。其中,“篆刻藝術”圍繞文字書法與傳統工藝等主題,將人文藝術領域與工程技術領域的相關學科內容整合其中,進而生成了以篆刻藝術為主題的跨學科校本課程方案。學校在對入校的高一新生進行問卷調查和個別訪談時發現,學生對中國古代書法、傳統工藝及其歷史演變十分感興趣,加之以書法、篆刻為代表的雅類中華優秀傳統文化具有陶冶情操、厚植文化根基的作用,因此,學校最終選擇“篆刻藝術”這一主題進行跨學科校本課程的開發。

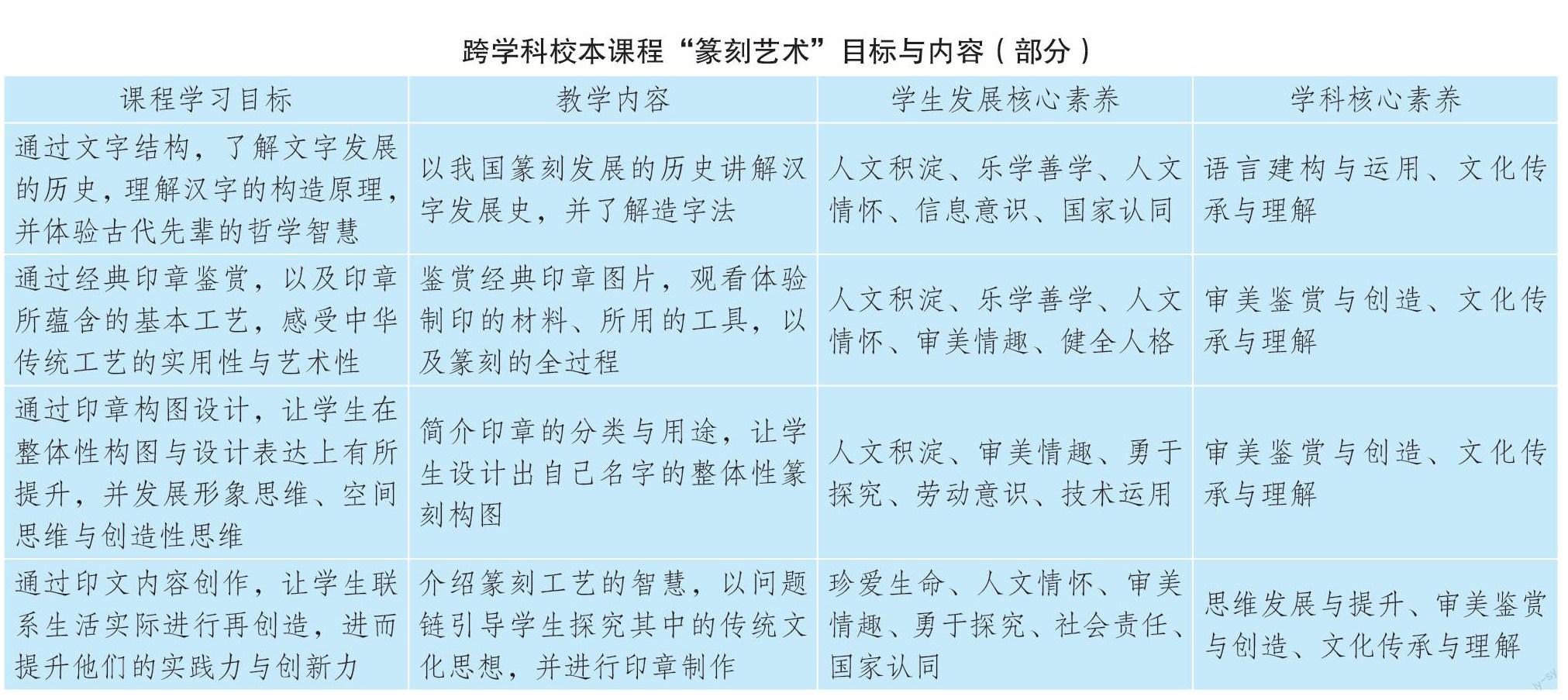

在課程目標的設定與內容組織上,“篆刻藝術”跨學科校本課程呈現出往深處挖掘育人價值,并漸進性、統整性組織學習內容的特點。就課程目標而言,該課程內容的目標總體定位為掌握篆刻基本技能、澄清文化符號記憶、促進審美情趣提升與增強傳統文化認同。由此可見,課程的價值目標并非局限于藝術鑒賞與創作本身,而是注重其背后深層性育人價值的開發。在這一目標下,所設計的各學科應當有各自的分任務,即各自應當實現的核心素養培育,其中既包含了學科核心素養,也囊括了學生發展核心素養(具體課程目標如下表所示)。而在課程內容的組織上,高中“篆刻藝術”跨學科校本課程與一般的成人篆刻是有區別的。從縱向角度上看,課程內容的設置應當從鑒賞到評析,再到創造感悟,因此該課程內容的設置具備漸進性與層次性;從橫向上來看,篆刻藝術無所不包,應當選擇其中的重要方面構成子主題進行教學,因此教學內容的設定由各學科統整設置,并逐步完善。

具體而言,該課程在跨學科統整上實現了多學科的聯動,并由集體商議制定了具體的“篆刻藝術”校本課程方案。課程方案實現了橫向統整:以核心素養為目標,對與篆刻藝術相關的學科進行水平統整,涵蓋相關的其他科目。以語文學科為中心的內容有“漢字的構成與演變”“中國傳統文化思想”“篆刻流派”“名家與名印”等;以地理學科為中心的內容有“篆刻的工具與印材”“中國名石鑒定”;歷史學科的有“中國篆刻史話”,美術學科的有“造型藝術”“名印欣賞”“實用篆刻與藝術篆刻”“陽刻與陰刻練習”等。由此可見,該課程的執教師資應當包括語文、美術、歷史、地理學科教師及部分外聘專家。此外,在課程內容的縱向組織上也進行了進階式的設計,以便于促進學生的學習由淺入深、由簡單到復雜。如語文學科,高一主要講《漢字的構成與演變》,高二則主要講《篆刻工藝中的中華傳統文化思想》。

在教學實施與評價檢測上,此主題式跨學科校本課程關注“教—學—評”一致性的達成。針對不同的教學內容采取了不同的教學方式與評價策略。如針對歷史介紹、技藝解析與鑒賞分析等教學內容,應當采用問題式、體驗式或論證式的教學方式,進而驅動學生在投入學習中不斷思考與表達。對于此類教學內容的學生評價,會重點對學生在參與篆刻學習活動過程時的學習態度、學習能力、展賽成績等表現進行表現性評價,要突出評價的整體性和綜合性,如依據學生聽課時的發言與討論情況、參加團體活動的貢獻情況等進行評價。而對于制作與評價類的項目式學習等教學活動,遵循灌注問題的教學、以身體之的教學、面向生活的教學三大原則,并在評價時注重進行終結性的評價,即以工藝制作的評價量規考查學生印章制作的水平,以內涵感悟、表達科學與語句優美等要點評價學生篆刻論文成績等。[2]

二、以課程范例解構主題式跨學科課程特質

“篆刻藝術”作為學校主題式跨學科校本課程的典型代表,其強調在具有深層次育人價值的主題中進行課程內容的組織,學生可以通過課程內容的多樣化學習,聯動不同學科的知識內容,從而感悟所學知識的內在聯系,并將這些轉化實踐于生產生活的現實應用中。可見,主題式跨學科校本課程在達成所涉及學科課程標準相關要求的同時,還能在學習過程中培養學生的合作交流能力、審辨推理能力和創造能力等。透過該校本課程的結構也便于我們進一步理解主題式跨學科課程特質。

1.主題統整性,共同構建核心素養生成網絡

主題式跨學科校本課程以主題統整各學科的相關內容,一方面主題式跨學科校本課程以分學科課程為基礎,另一方面是學科課程的補充、拓展與延伸。以“篆刻藝術”校本課程為例,其中審美鑒賞、工藝制作與價值感悟等學習內容包含了語文、歷史、美術等多學科的內容,再拓展補充以篆刻為主題的起源歷史、制作技藝與漢字文化作為基礎,進而構建起了系統化的主題認識。與此同時,該課程的內容組織、設置與生活情境相關聯,讓學生在綜合性、復雜性與深層性的主題中進行探究,以便于將若干子內容蘊含的素養關聯起來,并不斷深化聯通成一個完善的網絡。如果說學科課程提供了核心素養的支撐要點,那么主題式跨學科課程則以“聯通主義”的學習觀,助力學生關聯了這些要點,并匯聚成透視主題的素養網絡。[3]

2.強調發展性,呈現動靜結合的課程過程

主題式跨學科校本課程的教學實施方式是多元化的,其強調依據學生的認知范圍、心智水平與能力層級,適宜性地調適教學內容或選擇教學方法。選擇的教學主題即使是學生感興趣的內容,但其中可能由于具體學習內容的偏門或繁舊,也會導致學生難以投入學習,更難以發展其素養水平。此外,如果給予學生的是動態的內容或教法,也會讓學生難以沉下心來進行探究。而“篆刻藝術”課程恰恰在基本固定大致學習內容的基礎上,會依據學生不同文化背景或認知心理進行教學內容的合并或重組,并改變教法。如選修此類課程較多為動手能力較強的學生,則會更多地講授技法方面的內容,并選擇體驗式教學法或項目式教學法,用實操創作讓他們獲取成就感。因此,主題式跨學科校本課程強調因應學生的發展性,呈現出動態變化與靜態平衡的課程過程。

3.實現具身性,注重真實情境下實踐探索

主題式跨學科課程中的“主題”并非空中樓閣的搭建,而是需要體現真實情境的主題,并在其下進行實踐探索。實驗探究和體驗實踐是主題式跨學科校本課程必不可少的組成部分,直接經驗性的實驗探究和體驗實踐等相較于間接性的經驗傳授,更能夠讓學生獲取深刻性與個性化的成長經驗。如在“篆刻藝術”課程實施中,無論是造字法的講授,還是印章制作的引出,都是讓學生經歷古人的思考過程,進而完成腦部思考的真實活動;而之后讓學生實例講解其他漢字的生成,以及自己篆刻印章,都可以促進學生完成手部實操的真實活動。通過具身性探索人類藝術發展變遷,使得“篆刻藝術”不僅停留在“篆刻”,更指向了文化的創生與反思。可見,主題式跨學科校本課程尤為需要具身性的實現,即注重讓學生在真實情境下進行實踐探索。

三、以三維同構的課程開發推動核心素養落地

從上文的分析中不難發現,主題式跨學科校本課程建設的應然之途是以主題統整性、強調發展性與實現具身性,聯通式地實現了學生核心素養的培育。然而,為保障主題式跨學科校本課程在實然層面也能夠落地學科核心素養,延展學生發展核心素養的基本要義,就必須具備強有力的課程開發策略指導。筆者在具體的課程開發中,認為應完成如下所述的三維同構過程,推動核心素養落地。

1.“目標鮮明,達成經驗系統化”的課程設計

在主題式跨學科校本課程開發的行動中,課程目標的設計應當是極為鮮明的,不僅要定位于所涵蓋學科,還應當錨定所關乎的學生發展核心素養。而在課程內容的設計上,一定要通過主題的合理設置完成經驗系統化的設計。學科知識作為教科書般的陳述性表達存在,往往是枯燥乏味且具有高起點性的。而以生活經驗為主題的知識則可以倒轉教學,將具體可感的內容給予學生,以便學生從經驗中生成素養。誠然,經驗的零散也不足以讓學生形成深刻記憶并進行整體性建構。因此,在具體課程開發中,主題式跨學科校本課程一方面應當觀照主題的實際所需、錨定的素養目標進行經驗的查漏補缺,另一方面則要依據學生的學習過程完善課程內容,促使其達成系統化。此外,此類課程開發中的內容鋪陳還需要遵循主題引入、學生探究與表達展示的過程,以幫助學生擁有自主的、完整的與全過程的生活經驗,從而達成杜威所述的“一個經驗”[4]。

2.“扶放有度,關注思維異質性”的教學實施

所謂“扶放有度”指的是教學實施過程中,給予學生學習的腳手架,并在引導其表達或構建個體圖式時靜待花開。詳細說來,教學過程中應實現教師教授、師生合作、學生協作、學生獨立展示等環節的合理編排。只有實現“扶放有度”的教學,才能便于學生充分暴露自己的學習觀點、表現他們的跨學科能力,并展示他們對知識的實踐應用能力,從而便于教師發現素養培育的短板,有針對性培育其核心素養。具體而言,主題式跨學科校本課程在教學實施中,應當關注如下幾點:第一,合理設置教師引導的時間,實現對學生的自主探究與反饋表達時間的有效利用;第二,多采用問答對話、繪圖表述與設計制作等方式,充分暴露學生的思考過程,便于后期的追問引導;第三,鼓勵學生進行不同聲音的表達,培養他們“在異質集體交流的能力”,以便讓教師明確學生學習狀態,也讓其自身在異質性的表達中明確個人情況,進而驅動自身學習。[5]

3.“多元協同,凸顯素養發展性”的評價監測

此類課程實施效果的評價指標不能局限于學生技能的獲取,或者單一學科核心素養的培育,還應當考慮到學生同理心、數字素養、批判性思維等情智要素的測量。而在具體的評價方式選擇與調適中,應當多元協同不同的評價方式,結合診斷性評價、表現性評價與終結性評價于一體。此外,考慮到學生素養上升的漸進性,對于課程實施的成效還應當采用素養水平的進步予以考量。[6]換言之,考慮學生個體的差異性,用他們素養水平的發展進步進行及時檢測,從而驅動課程的及時改進。具體而言,一方面教師可以采用檔案袋的方式記錄學生的成長事件與關鍵變化;另一方面,教師還可以采用包含情智要素在內的量規,評價學生每次完成的調查報告、文章記述與制作產品,并制作出學生的成長曲線,以便反饋、跟進學生,助力核心素養的落地沉潛。

[本文系江蘇省教育科學“十三五”規劃2020年度重點課題“基于核心素養提升的普通高中跨學科主題學習研究”(項目編號:B-b/2020/02/12)研究成果]

[參考文獻]

[1]呂立杰,李剛.核心素養在學校課程轉化的層級分析[J].課程·教材·教法,2016,36(11):50-56.

[2]牛超.實踐智慧視域下學科核心素養的生成[J].天津師范大學學報(基礎教育版),2021,22(03):26-32.

[3]王牧華,邱鈺超.聯通主義視角下課程開發的未來走向[J].課程·教材·教法,2021,41(12):26-32.

[4]黃惠濤.高品質高中學科建設的價值追求與實踐路徑[J].人民教育,2021(24):58-59.

[5]林兆星.基于認知目標分類學的科學教學問題研究[J].天津師范大學學報(基礎教育版),2021,22(01):43-47.

[6]呂紅日.引核心素養之力助推校本課程建設新發展[J].中小學班主任,2021(10):1.