淺談元認知策略在中學數學教學中的應用對策

張義 朱麗 盧格格

摘 要:文章旨在探析元認知策略在中學數學教學中的有效應用。數學教師運用元認知策略進行一系列元認知訓練活動引導學生自主學習。實踐表明,元認知策略的有效運用大大促進了數學教學。

關鍵詞:元認知;元認知策略;中學數學教學

中圖分類號:G633.6?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1673-8918(2022)13-0071-04

一、 問題提出

我國著名學者李大潛強調數學學科本身和學好數學對學生成長均具有重要的作用。筆者作為一名從教多年的中學數學教師,當然懂得數學的重要性,那么教師如何施教才能使學生學會自主學習,為學生適應社會發展和終身發展奠定基礎。中學數學教學一直以來存在難度,美國數學家克萊因認為主要原因在于部分教師對“學生怎樣學習”方面缺少重視即對“元認知”的掌握不多或不夠。那么,教師如何在教學中嵌入元認知成為一個重要議題。為此,筆者以元認知理論作為支撐,對近年來的一些有關文獻進行研讀,探索適于自身情境的元認知策略教學。

二、 理論基礎

(一)元認知與元認知策略

“元認知”一詞,通常被認為是美國心理學家弗拉維爾于20世紀70年代在其著作《認知發展》中首次使用的認知心理學范疇的詞語,他認為“元認知”是“對認知的監控”,包括三個主要部分:元認知知識、元認知經驗和元認知策略。簡而言之,元認知,即認知的認知。元認知的誕生,有助于大家從更深層級理解學習者的學習過程。

一般情況,元認知通常被理解為包括元認知知識、元認知體驗和元認知策略三個方面。元認知知識,是指學習者在認知活動中獲取到的有關認知的一般性知識;元認知體驗,是指學習者對同步于認知活動進行而產生的情感體驗或感悟;元認知策略,是指學習者對自己的認知活動過程的計劃、監控、修正、調節與反思而采取的學習策略。其中,元認知策略屬于三者中最重要的組成部分,Schraw和Moshman認為元認知策略至少包括計劃、監控和評估三個環節。文章中的元認知策略主要是指學生制定學習計劃、定位學習目標、監控學習全程、反思評價學習效果等具有內部邏輯關系的一系列過程。在教育教學領域,盡管眾多國內外研究學者對元認知策略無統一定義,但他們對元認知策略內涵的挖掘是趨于一致的:更好地幫助學習者更有效地學習。

元認知和元認知策略之間相互影響、相互交融、不可分割,共同作用于學習過程。

(二)元認知在中學數學教學中的重要作用

南京師范大學喻平教授梳理了國內外的一些元認知研究得出總結:(1)數學問題解決中存在元認知因素;(2)元認知訓練可以提高問題解決能力和解題水平,正向影響學生學習;(3)元認知策略對數學解題有顯著影響;(4)中學數學教學中應該將這些元認知的研究成果應用于中學數學教學中,重視元認知策略對教學的重要價值。此外,西南大學張慶林教授對小學六年級的學生運用四種形式不同的應用題進行元認知監控測試,結果證明加強對學生的元認知監控訓練可以有效提高學生理解和分析應用題的能力。童世斌等人對中學生進行思維策略訓練的基礎上配以元認知訓練,結果表明元認知訓練能夠大大有助于提高解答數學應用題思維訓練的效果。Mevarech把174名七年級的以色列學生分為元認知訓練組、策略直接指導組和控制組進行有關數學問題解決的筆試,最后成績結果顯示元認知訓練組明顯優于其他兩組,此研究說明元認知訓練組的學生通過教師的引導能夠從問題全局著手,進一步分析具體問題的上下文情境,通過過程監控發現解決問題時出現的不足并及時調整尋找更為優化的問題解答方法。北京師范大學董奇教授利用實驗研究方法證明了元認知與思維品質之間存在因果關系,即元認知的改變必然引起思維品質的改變。

結合以上國內外知名學者的相關研究,充分說明元認知策略對中學數學教學的促進作用。

三、 數學教學嵌入元認知策略

(一)理論依據

在此我們主要參考Hartman和Sternberg(1993)在元認知教育應用研究中提出的四種主要的元認知訓練方法作為展開數學教學的理論依據:

(1)教師善用元認知策略的通俗表達用以提高學生利用元認知策略解決數學問題的意識;

(2)豐富學生在數學信息表征方面的元認知能力;

(3)注意培養學生元認知計劃、監控、反思習慣;

(4)創設有元認知策略促進學習的環境。

(二)元認知訓練的具體應用說明

(1)在第一種訓練方法中,教師結合實際教學把元話語用通俗易懂的表達使學生理解元認知訓練目的和方法。例如,在具體講述解題過程中需要說明哪些心理活動參與其中,反思題目類型與實質;在解決較難問題時,提醒學生仔細審題、重復讀題、認真思考解題突破口,在訓練中要注意引導學生領會“把數學知識學‘活’、學‘透’”“解題過程真正搞懂,解題結果自然基本不錯”“轉一轉、換一換、變一變、化一化、畫一畫”等課堂話語的真正含義。在此一定注意要把元認知話語轉化成通俗易懂的表達來實施訓練。

(2)在第二種方法中,教師通過不斷地學習元認知理論豐富自我的同時,也要與學生建立元認知共同理解,一起總結適合數學學習的元認知策略引領學生善用元認知策略并驗證策略是否真正有助于數學學習,不斷積累有效解題方法;在面對難題時,提醒學生放慢語速解讀題目信息,準確提煉數學表征,通過數形結合、列方程、分類討論、化歸、轉化、整體性等數學思想進行內化求解、或可視化求解、或建立圖表求解等。這種訓練有助于提高學生分析問題信息所要表達的數學表示的能力。

(3)第三種方法強調培養學生的自我監控能力,教師引導學生根據個人因素、任務難度設計學習計劃與目標,善于發現學生的興趣點與當前任務之間的相關性,激發學生對解決目前任務的好奇心,聚焦學生對教師提問的思考。通過師生對話明晰學生的解題思路,基于學生解題思路視角發現解題困難出現的共性、原因與特點,不斷反思教學過程中的課堂話語是否能被學生充分理解,真正做到“以生為本”。加強元認知監控訓練是提高學生理解力和分析力的有效途徑。

(4)第四種方法要求教師加強創新性教研意識,不斷探索運用元認知策略進行施教的科學方法與學習的人文環境,提升學生自主學習能力,向學生指出能力提高的歸因是有效地使用了元認知策略。

四、 調查方法及其分析

(一)參與者

參與文章次元認知策略教學實踐的是一所縣實驗中學的初中二、三年級全體學生,共323人,其中男生有175人,女生148人,男生占54.18%,女生占45.82%。這些學生數學學習成績平均水平位列全縣中層水平,用發展的眼光來看,他們具有很好的學習潛質。

(二)問卷設計及其數據分析

1. 問卷設計說明

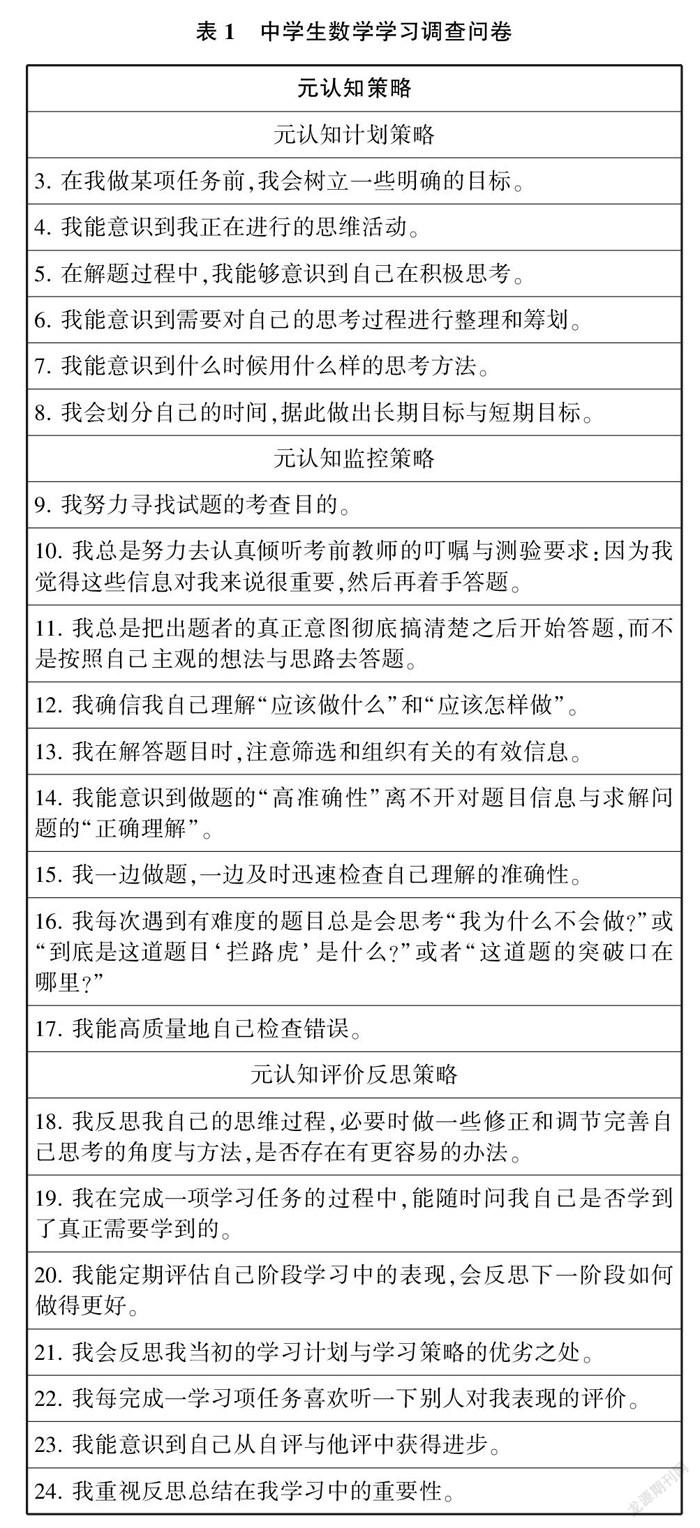

最近發放的調查問卷內容如表1所示,分享發放日期選擇在周末以便學生居家使用手機根據自身體驗進行作答。問卷由24個題目組成,其中1、2題屬于基本信息題,實際需要作答的有22道題:3~8題為元認知計劃策略問題,9~17題為元認知監控策略問題,18~24題為元認知反思評價策略問題;每題選項采用李克特5級量表,將定性指標分成1~5個檔次(完全不這樣、不這樣、偶爾這樣、經常這樣、總是這樣),分別賦值1,2,3,4,5。根據此次調查收集到的問卷數據進行了簡單分析。

2. 數據分析

①首先分析問卷效度,效度分析用于研究量表題的設計是否合理、是否有意義。分析結果見表2所示:

表2中的KMO數值用于判斷信息提取的適合程度。若此值高于0.8,則說明研究數據非常適合提取信息,效度非常好;若介于0.7~0.8之間,則適合提取信息,效度較好;若介于0.6~0.7之間,則比較適合提取信息,效度一般;若小于0.6,不適合提取信息,效度不好。而表2中的KMO=0.964,說明問卷數據非常適合提取信息,問卷設計有效。

②分析問卷信度,信度分析用于量表題回答的可靠性、準確性。分析結果見表3所示:

表3中的Cronbach α系數表示信度的高低,若此值高于0.8,則信度高;若介于0.7~0.8之間,則信度較好;若介于0.6~0.7之間,則信度可接受;如果此值小于0.6,說明信度不佳。而表3的信度系數值為0.959,大于0.8,說明問卷信度質量很高:學生真正意識到了元認知策略之于數學學習的重要性。

③對問卷數據的基礎指標進行描述性分析,此分析用于整理問卷中各題整體平均得分情況,結果見圖1:

圖1 問卷基礎指標數據圖

問卷各題均是單選題,每題的五個選項均為:A——完全不這樣、B——不這樣、C——偶爾這樣、D——經常這樣、E——總是這樣,將A~E五個檔次依次分別賦值1,2,3,4,5,若同一問題所有人全部選擇A項,則本題整體得分平均值為1,最小值和最大值也均為1,若同一問題所有人全部選擇E選項,則本題整體得分平均值為5,最小值和最大值均也為5。由此可知,每題基礎指標數據的最小值為1,最大值為5,因此每題整體平均得分一般介于1~5之間。

本次問卷各題的基礎指標數據如圖1所示:從右往左來看,每題的整體得分平均值依次按照從高到低排列,得分越高說明該題的元認知策略在學生的學習過程中運用的人數越多、作用越大、認可度越高,對學習越有幫助。

從圖1可以看出,問題12、13分別排位第一、第二,屬于監控策略,這種結果與許多研究強調的“元認知監控策略是元認知策略中最重要的策略”相一致;問題4、24、5分別排位第三、四、五,其中問題4、5屬于計劃策略,問題24屬于反思評價策略,這種結果說明了元認知計劃策略在教學中的地位與作用,同時反思評價策略也不可忽略。

五、 啟示

初中數學教學中應用元認知策略的嘗試與實踐,是一種挑戰也是一種創新,豐富了元認知策略促進教學的理論,監控策略在元認知策略中的重要作用尤其顯著,但計劃和反思評價策略不可或缺;元認知策略在數學教學中的應用,不僅促進了數學教學,也明顯提高了學生自主學習的能力且充分挖掘了學生自我管理的潛質。

筆者嘗試將元認知策略應用于數學教學之中。實踐表明,元認知策略的運用既有助于教師教育基礎知識的掌握和專業發展水平的提高,又有助于學生創新思維的發展,特別是極大地鼓勵了后進生的學習信心與積極性,助力全體師生共同提高,凝聚教學相長的班級文化氛圍。在課程與教學改革的新時期,文章對設計融合元認知策略教學的應用與環境,具有重要的現實意義。

參考文獻:

[1]李大潛.談談中學階段的數學學習[J].新課程評論,2018(5):7-20.

[2]Flavell J H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry[J]. American Psychologist,1979.

[3]Schraw G, Moshman D. Metacognitive theories[J]. Educational Psychology Review,1995,7(4).

[4]王眾,喻平.問題解決中元認知的心理學研究及其對中學數學教學的啟示[J].教育研究與評論(中學教育教學),2020(1):24-29.

[5]張慶林,管鵬.小學生表征應用題的元認知分析[J].心理發展與教育,1997(3):13-16.

[6]童世斌,張慶林.元認知訓練對提高中學生解答數學應用題能力的實驗研究[J].心理發展與教育,2004(2):62-68.

[7]Mevarech Z R. Effects of Metacognitive Training Embedded in Cooperative Settings on Mathematical Problem Solving[J]. The Journal of Educational Research,1999,92(4):195-205.

[8]董奇.元認知與思維品質關系性質的相關、實驗研究[J].北京師范大學學報,1990(5):51-58.

[9]Hartman H, Sternberg R J. A broad BACEIS for improving thinking[J]. Instructional Science,1993,21(5):401-425.

[10]周俊.問卷數據分析:破解SPSS的六類分析思路[M].北京:電子工業出版社,2017.

作者簡介:張義(1979~),男,漢族,山東濱州人,山東陽信縣第五實驗中學,研究方向:數學教育;

朱麗(1979~),女,漢族,山東濱州人,山東濱州市實驗學校,研究方向:元認知等高階思維、科學傳播、科學教育;

盧格格(1994~),女,漢族,新疆昌吉人,新疆烏魯木齊市第126中學,研究方向:數學教育。