基于項目式學習的研學課程開發與設計

【摘要】本文依據新一輪義務教育課程方案修訂的創新導向原則,聚焦學生核心素養發展與教學組織方式創新,結合教育實踐案例,論述項目式學習的特征及教育價值、基于項目式學習的研學課程設計、基于項目式學習的研學課程選題及課程開發策略。

【關鍵詞】研學 項目式學習 課程開發 課程設計

【中圖分類號】G42 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2022)28-0008-03

2022年版義務教育課程方案修訂的三大原則是目標導向、問題導向、創新導向。“創新導向”要求“強化課程綜合性和實踐性,推動育人方式變革,著力發展學生核心素養”。近年來的基礎教育實踐中,產生了兩個引人注目的教育現象。一是基礎教育階段學習環境與資源的變化正在悄然發生。越來越多的學者和一線教師開始認識到,學生發展核心素養是不可能靠某一個學科或某幾個學科培養出來的,也不可能在純粹的校園里培養出來,它需要學生在現實世界的跨學科學習中獲得。為了應對這種變化,教師必須組織學生走出教室、走出校園,走向更為廣闊的世界,在現實生活中培養學生解決真實問題的綜合能力及核心素養。于是,走出課堂、走出校園的綜合實踐活動、研究性學習活動以及研學實踐活動開始受到基礎教育界的廣泛關注。二是基礎教育階段學習方式的變化正在成為教師們新的研究方向。傳統課堂中“我講你聽”的教學方式在培育和發展學生核心素養方面顯得越來越蒼白,以學生為主體、注重實踐探究的項目式學習(Project-Based Learning)作為一種新型教學組織方式,日益受到教育界的重視,成為培養創新人才的重要方式。

一、項目式學習的特征及教育價值

項目式學習起源于20世紀50年代的醫學教育,是一種基于現實世界、以學生為中心、注重知行合一的體驗式、實踐式學習方式。教育領域的項目式學習可以追溯至杜威的“做中學”。隨著近年來全球范圍內對“素養”研究的深入,項目式學習開始成為培育素養的一種重要方式。基礎教育階段的項目式學習凸顯了兩大特征:一是跨學科學習,二是以學生為主體的探究式學習。項目式學習所要解決的問題往往是現實世界中的真實問題,有真實的情境。它對學生而言,是其在教師指導下,通過一段時間內對真實、復雜問題的探究,從中獲得知識與技能的學習歷程。因此,項目式學習對培養學生核心素養具有獨特的教育價值。

2020年,在新冠病毒甚囂塵上的時刻,全球華人創新研究大賽(China Thinks Big)向有志于改變未來的高中生參賽者們發出挑戰:在人類應對新冠病毒的一系列應急反應中,你認為哪些是可以改進或進一步發展的?圍繞核心議題,參賽者們提出了各種基于真實生活的研究課題,如:如何設計一副智能手套來個性化地定制聾啞人的手語動作?如何通過網絡用語詞典縮小年輕一代與老年人的代溝?如何讓患有抑郁癥的年輕人不再以病為恥?如何利用一本“藏寶圖”式的導覽手冊,讓博物館不再成為文化雞肋?如何利用苔蘚過濾器讓偏遠地區的人們都能喝上干凈的水?如何讓更多普通人掌握基本的急救知識?如何讓大眾了解“三手煙”的危害,并設計出相應的家庭裝置以防患于未然?如何用“講故事”的方法走進阿爾茨海默患者?如何通過硬核工程設計讓“保護歷史建筑”不再成為口號?這些基于真實生活、需要以項目式學習方式推進的研究課題,表達了高中生對未來社會的思考,將學生、學校和現實世界聯系起來,不僅為學生學習和應用技術工具提供了機會,而且培養了學生的“成功素養”。

二、基于項目式學習的研學課程設計

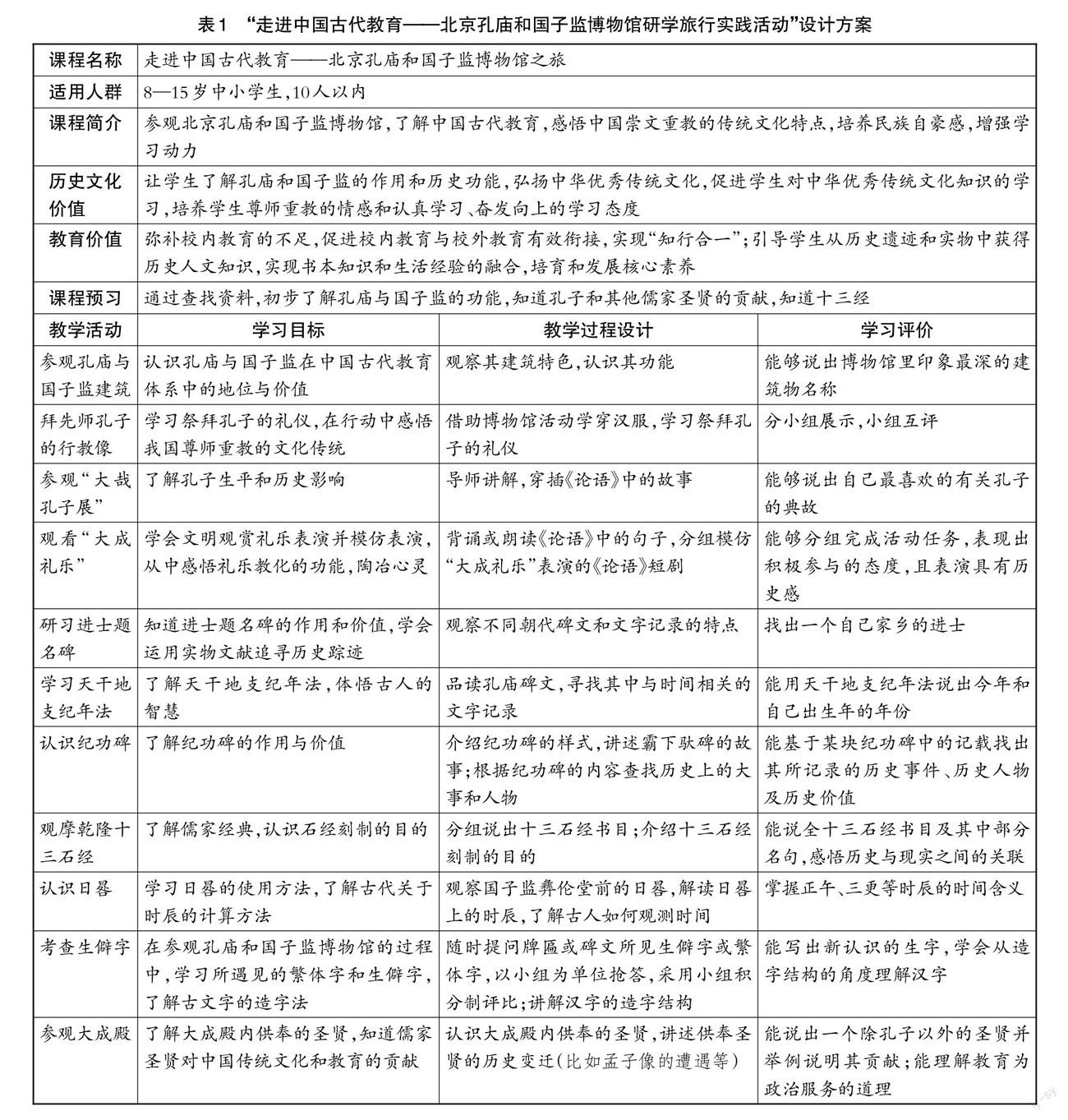

研學,即研究性學習,是一種以學生為中心,在教師和學生共同組成的學習環境中,基于學生原有的概念,讓學生主動提出問題、主動探究、主動學習的新型學習方式。近年來在基礎教育階段較為流行的研學旅行,就是一種將研究性學習和旅行體驗相結合的校外教育活動,是學校教育、社會教育、家庭教育相銜接的實踐性學習方式。無論哪一種形式的研學,項目式學習都以其在真實情景中的跨學科學習特征而被廣泛運用于研學實踐。受傳統教育方式影響,一些教師在組織實施研學課程時總會出現這樣或那樣的問題。以“走進中國古代教育——北京孔廟和國子監博物館研學旅行實踐活動”設計方案(如表1)為例,該案例雖名為研學,實質上仍然貫穿了傳統的以知識為中心的學習方式:它以內容學習為主線,沒有真實問題驅動,很難誘發學生的學習動機;學生的學習環境雖然從課堂轉移到了孔廟和國子監的現場,但學習方式仍然是被動的。而真正的項目式學習,必須是由真實問題所驅動的探究性、跨學科學習,是有溫度的教育、有意義的學習。

那么,項目式學習的核心要素有哪些呢?美國教育家約翰·拉爾默團隊在充分吸收杜威和克伯屈的相關理論精華及巴克研究院“PBL七大要素”研究成果的基礎上,提出了“PBL黃金標準”理論,該理論包含一個核心和七個基本要素:一個核心是指項目化學習的目標,即關鍵知識、理解力、關鍵成功技能;七個基本要素包括驅動性問題、持續探究、真實性、學生聲音和選擇、在反思、評價和修正、公開成果等。其中,“驅動性問題”是項目式學習的關鍵,也是學生項目式學習的邏輯起點,是學生自己提出、真正關心的既真實又有挑戰性的問題。為了解決這個問題,學生會嘗試自主分解問題、收集資料、給予解答、提出更深刻的問題……這個提出問題、解決問題的過程會多輪循環,直至學生自認為得到了滿意的答案或解決方案。例如,筆者組織學生以項目式學習方式推進地方文化口述史課程學習,玉林市博白縣的初中生最初的問題是“博白空心菜為什么會成為國家地理標志?”,之后有學生提出“什么人在種空心菜?”的問題。當學生得知有一對年近九旬的老爺爺老奶奶依然在種空心菜時,便產生了進一步探究的欲望,提出了一連串新的問題:“他們為什么還在種空心菜?”“老爺爺老奶奶幾點鐘起來摘空心菜?”“為什么那個地方的空心菜特別好吃?”“他們的孩子還種空心菜嗎?”……由問題驅動學生的研究性學習過程,筆者指導學生通過口述史訪談的方式了解空心菜種植人家的日常生活與生產,獲得對家鄉文化的理解、對老一代菜農的認識,并由此思考農村經濟未來發展的方向。學生遵循項目式學習的黃金標準完成項目式學習的全過程,從中提升核心素養,獲得關鍵知識、理解力和關鍵成功技能。

反觀“走進中國古代教育——北京孔廟和國子監博物館之旅”項目課程的學習,教師放手,學生同樣可以提出感興趣的“驅動性問題”。比如:指向研究性學習的,“中國古代的教育是怎樣形成與發展的?”“孔廟和國子監的作用和地位如何?”;指向體驗性學習的,“在孔廟和國子監的老師和學生如何度過他們的一天?”“古代的讀書人如何學習、考試和畢業?”;等等。這樣的問題,都有利于引發學生以同理心去思考歷史與現實的問題,增進學生對學習價值的認識和理解,增強學生的學習動機。

三、基于項目式學習的研學課程選題及課程開發

尋找適合的選題是開發研學課程的重要前提。項目式學習的選題通常來自人類共同關心、學生應該關注的大問題、大任務、大概念。比如:2015年9月,聯合國通過了《變革我們的世界:2030年可持續發展議程》,為各國發展提供了新的路線圖和風向標,標志著全球發展進程的變革以及可持續發展目標的誕生。議程設置了17個發展目標,包括“消除貧困”“消除饑餓”“良好健康與福祉”“優質教育”“性別平等”“清潔飲水與衛生設施”“廉價和清潔能源”“體面工作和經濟增長”“工業、創新和基礎設施”“縮小差距”“可持續城市和社區”“負責任的消費和生產”“氣候行動”“水下生物”“陸地生物”“和平、正義與強大機構”“促進目標實現的伙伴關系”。2018年,第四屆大學生國際學術研討會的主題是“可持續發展和創新:人類、環境、經濟與技術發展”,該主題便與上述17個發展目標中的“可持續城市和社區”密切 相關。以上17個發展目標只是給出了一個基本方向,教師可以在這些方向中挖掘自己的特色選題。例如,在福建土樓組織研學實踐活動,可以提出驅動性問題“福建土樓文化遺產保護的現狀及其所面臨的挑戰有哪些”,而該問題關聯的是“可持續城市和社區”發展目標。除了17個發展目標,教師還可以引導學生基于項目式研學的需要關注其他的大問題、大任務、大概念。例如,教師準備在景德鎮組織研學實踐活動,可以提出驅動性問題——“景德鎮為什么會成為享譽全球的瓷都”,該問題關聯藝術審美與文化共享的學習領域,涉及“文明的交流”主題。

有了好的選題和驅動性問題,接下來便可以開發課程了。項目式研學課程的開發需要教師統籌考慮研學的形式、意圖、過程和評價。以組織學生在一塊草坪上開展“共建地球生命共同體”研學實踐活動為例,教師圍繞“共建地球生命共同體”的研學選題,提出“我們如何定義草坪?草坪如何體現‘生命共同體?”的驅動性問題,并在厘清“為什么要研究草坪?在草坪研學的目的是什么?草坪研學對學生有什么價值?”等課程開發意圖之后,進一步開發體驗拓展研學、植物研學、生態研學、環境研學等研學形式,設計如下研學過程:有一份研究,涉及25座城市的58份“草坪情報”,在城市草坪上總共發現了107種自生植物、35種鳥類及各種昆蟲。以此為背景,教師既可以引導學生研究草坪管理方式、草坪植被結構、草坪的多樣性,也可以研究草坪上的人群、草坪在城市管理者和居民心中的地位等;研究成果既可以是調研報告,也可以是草坪生態地圖,還可以是草坪設計方案等。當然,教師還可以融入跨學科的課程設計,比如:運用小學數學知識計算草坪的面積,運用語文學科中關于草的詩句對學生進行人文熏陶,運用地理學關于水土保持的知識進行環境保護的研究,運用生物學知識對草坪生態的多樣性進行觀察研究,等等。

近年來,研學旅行成為一種較為熱門的研學方式。各旅游景點如何基于項目式學習的特點,將傳統的旅游、觀光、休閑景點通過有目標、有過程、可操作的項目式課程開發,滿足學校組織研學旅行之需,是一個值得思考的問題。例如,南寧市武鳴區城廂鎮大皇后村有一個休閑農莊,過去曾是學生秋游、家庭親子游和休閑游的目的地,現在農莊設施陳舊,且項目新穎性、環境舒適度、活動安全性方面均存在不少問題,但其背靠大皇后村,擁有諸多資源優勢:擁有豐厚的歷史底蘊,傳說該村為明朝覃皇后的故里,還是廣西舊軍閥陸榮廷墓所在地(陸榮廷曾任廣西都督,崇尚武功,意欲“以武而鳴于天下”);社區建設成績突出,是全國文明村、“生態宜居”新農村、自治區科普示范村、自治區和諧村屯;農業科技發展較好,是自治區水產養殖育種中心,推廣淡水養魚業的廣西康佳龍現代農業科技有限責任公司便地處該村……綜合大皇后村優質的歷史、社區資源,可以圍繞該村的歷史舊貌與社會主義新農村建設的新顏,開發國情與鄉情、科技與歷史等綜合主題的項目式學習研學旅行課程。

總之,在創新導向的教育改革背景下,開發、設計項目式學習研學實踐課程已然成為教育領域新的研究課題,它需要更多的教育工作者與廣大旅游、文化與科技工作者密切合作,廣泛整合社會資源,并通過對社會資源的課程化開發與設計,把它們轉化為有價值的教育資源,共同打造學生核心素養發展的新平臺。

參考文獻

[1]尹合棟.基于SPOC的項目化學習模式設計與應用[J].揚州大學學報(高教研究版),2022(6):103.

[2]王紅帥,李善同.可持續發展目標間關系類型分析[J].中國人口·資源與環境,2021(9):154.

[3]山水自然保護中心.來自25個城市的情報:草坪上有什么?[EB/OL](2020-05-23)[2022-04-25].https://m.thepaper.cn/rss_newsDetail_7538890?from=sina.

注:本文系廣西教育科學規劃2021年度課題“推動邊疆少數民族地區青少年增強國家認同、民族認同、文化認同的多樣化教育方式研究”(2021C371)的階段研究成果。

作者簡介:夏輝輝(1971— ),湖南郴州人,研究員,主要研究方向為中學課程與教學、學生發展指導。

(責編 白聰敏)