單元學習任務群的整體設計與教學實施

閆晶波 郝進菲

【關鍵詞】學習任務群;整體設計;教學實施

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課程標準”)指出,“義務教育語文課程內容主要以學習任務群組織與呈現”。以學習任務群的形式組織與呈現,將課程內容進一步結構化,引領教師對教學內容進行整體建構。

“設計語文學習任務,要圍繞特定學習主題,確定具有內在邏輯關聯的語文實踐活動。語文學習任務群由相互關聯的系列學習任務組成,共同指向學生的核心素養發展,具有情境性、實踐性、綜合性”。新課程標準的這個要求揭示了學習任務群的基本內涵和設計思路。筆者認為,設計學習任務群首先要根據課程內容提煉出學習主題,再圍繞學習主題設計具有內在邏輯關聯的若干學習任務,然后為每個學習任務設計目的明確、相互關聯的具有情境性、實踐性和綜合性的語文實踐活動,共同指向核心素養的落實。據此,可將學習任務群的組織結構進行可視化呈現:主題—任務—活動,按照此結構框架,可以對單元學習任務群進行整體建構。本文以五年級下冊第四單元的整體設計與教學實施為例來進行討論。

一、學習主題引領,整體規劃

1.對話文本,提煉學習主題

五年級下冊第四單元以“責任”為人文主題,編排了《從軍行》《秋夜將曉出籬門迎涼有感》《聞官軍收河南河北》三首古詩和《青山處處埋忠骨》《軍神》《清貧》三篇課文。三首古詩分別表達了戍邊將士的豪情壯志、企盼王師收復失地的強烈愿望和忽聞捷報的狂喜之情;《青山處處埋忠骨》由兩部分構成,分別表現了毛主席作為父親驚聞愛子犧牲噩耗后內心的極度痛苦、煎熬和作為領袖以國家為重,不徇私情的偉人胸懷;《軍神》描寫了劉伯承在拒絕使用麻醉劑的情況下,忍受劇痛接受手術,表現出鋼鐵般的意志;《清貧》一課,敘述了方志敏被俘后被兩個國民黨兵士搜身、逼問的經歷,表現了他舍己為公、矜持不茍的崇高美德。三首古詩和三篇以革命先輩為題材的課文從不同角度、不同層面凸顯了“責任”這一主題。單元導語明確提出分別指向閱讀和表達的語文要素:通過課文中動作、語言、神態的描寫,體會人物的內心;嘗試運用動作、語言、神態描寫,表現人物的內心。《青山處處埋忠骨》《軍神》《清貧》三篇課文運用動作、語言、神態描寫表現人物內心,堪稱通過多種描寫方法表現人物的范本。

這樣的編排旨在讓學生在對文章內容理解和具體品讀感悟中,體會革命先輩的責任感和使命感,潛移默化地浸潤“紅色基因”,將革命文化教育與語文學習融為一體,體現語文課程工具性與人文性的有機統一。在充分對話文本、正確理解編者意圖的基礎上,統整單元人文主題和語文要素,提煉學習主題為“讀懂責任”。

2.圍繞主題,確定整體目標

圍繞學習主題確定單元整體目標時,教師要依據新課程標準中相應的學段要求,結合學生實際,充分考慮統編教材單元導語、課文、課后習題、“交流平臺”等,使其構成一個閉環,進行整體規劃。可在單元導語和語文園地“交流平臺”的基礎上,明確本單元教學的出發點和歸宿。再對應整個教材編排體系,根據學情,精準定位本單元教學目標。這樣,教學就能更接近學生的最近發展區,提高課堂教學效率。

從單元導語和“交流平臺”可以看出,本單元的核心目標是體會人物內心,方法是對人物進行動作、語言、神態描寫,目的是通過對具體語言文字的揣摩、品悟感受人物的責任擔當和偉大情懷,內化“責任”意蘊,受到熏陶,從而以文化人。對于該單元的能力目標,學生在四年級上冊第七單元已經學過“從人物的語言、動作描寫中感受人物品質,學習從多個方面寫出人物的特點”,六年級下冊第四單元還將學習“關注外貌、神態、言行的描寫,體會人物品質”。基于此,圍繞學習主題“體會內心,讀懂責任”,可確定單元總體目標:(1)梳理本單元字詞,認識30個生字,讀準2個多音字,會寫35個字和28個詞語,嘗試探究“衣裳、妻子”等古今讀音和含義不同的字詞;(2)能把握文章的主要內容,初步感知“責任”;(3)朗讀、背誦三首古詩,默寫《從軍行》《秋夜將曉出籬門迎涼有感》,體會詩句表達的感情;(4)能有感情地朗讀課文,抓住課文中描寫動作、語言、神態的語句,體會人物的內心,讀懂“責任”;(5)梳理革命文化主題內容,閱讀相關文章、資料,嘗試探究革命文化源流;(6)能按一定順序把某人給你留下深刻印象的事情寫清楚;(7)能從動作、語言、神態等多個角度把某人當時的表現寫具體,反映其內心。目標1指向語言文字的梳理與探究;目標3指向積累與背誦;目標2和目標4指向閱讀理解,著力于要素學習;目標5指向拓展與探究,著力于延伸學習,內化、升華革命文化主題;目標6和目標7均指向表達,著力于方法的遷移運用。

二、統籌目標,細化分解學習任務

1.統籌目標,設計學習任務

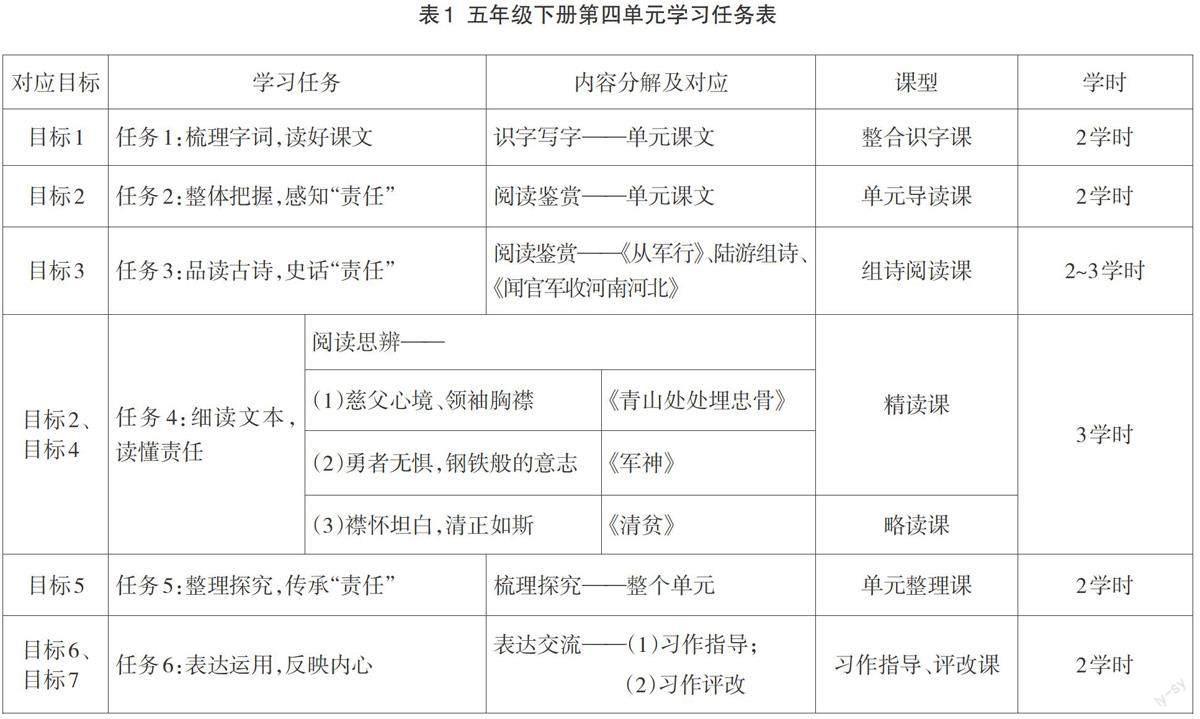

單元整體目標確定后,設計具有內在邏輯關聯的學習任務,構建單元學習任務群,對應單元整體目標,共同指向學生核心素養的培育。學習主題為“體會內心,讀懂責任”,總學時為13~14課時,任務分配詳見表1。

六個學習任務是依據單元總體目標設計的,重構學習內容,設計多種課型,凸顯“責任”主線,緊扣素養目標。

2.分解細化,明確課時目標

單元整體目標明確后,根據學習任務和對應目標再次對話每篇文本的具體內容和精讀課文的課后練習、略讀課文的閱讀提示,分梯度進行排列,合理分解,細化成課時目標,最后再按規范的教學目標四要素準確描述出來,做到“一課一得”。以《青山處處埋忠骨》為例進行說明。

《青山處處埋忠骨》的文本內容和課后練習與單元目標1、目標2和目標4密切相關。課后練習1指向對課文內容的整體把握,由任務2完成;課后練習2是直接指向單元語文要素的核心目標,對應目標4,集中在任務4完成,是“一課一得”的有力抓手;課后練習3指向積累運用的拓展性目標,涉及對文本內涵和文化主題的理解,對應目標2和4,在任務4完成。據此,分解單元目標4,將學習任務群框架下的《青山處處埋忠骨》的課時目標確定為:(1)能有感情地朗讀課文,表達和內化對課文思想感情的理解;(2)能找出描寫毛主席動作、語言、神態的語句,體會他的內心情感;(3)能結合資料,說出對“青山處處埋忠骨,何須馬革裹尸還”的理解。

三、針對學習任務,設計活動

語文是一門實踐性很強的學科。設計語文實踐活動是建構學習任務群的關鍵環節,關涉任務的完成和目標的實現。學習任務群下的語文實踐活動要目的明確,具有情境性、實踐性和綜合性。仍以《青山處處埋忠骨》為例:

圍繞學習主題,完成任務4的第一項任務——體會慈父心境、領袖胸襟。《青山處處埋忠骨》的語文實踐活動可設計如下:

“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之。”我們再次聚焦“責任”,體會毛主席的內心世界。

情景設置:在抗美援朝戰爭勝利72周年之際,學校組織紀念活動,要以《青山處處埋忠骨》為腳本編排課本劇。如果你想演好,就要了解當時的歷史背景,真正體會毛主席的內心世界。我們先通過幾個小活動做好準備。

活動1:重溫歷史,聚焦“責任”

在當時的歷史背景下,毛岸英主動請纓赴朝參戰,是以保家衛國為己任。

活動2:品讀課文,體會“責任”——落實目標2

在此學習活動中適時指導朗讀,讀悟結合——實現目標1

1.體會慈父心境

驚聞岸英犧牲的噩耗,毛主席的內心會是怎樣的感受?默讀第一部分,勾畫描寫主席動作、語言、神態的語句,體會他的內心世界。

(1)關鍵語句及問題導引:

讀第一部分第四自然段第一句話,思考:你從這簡單而重復的動作描寫中體會到了什么?

讀第一部分第四自然段第七句話,思考:主席緊鎖眉頭可能在想什么?為什么情不自禁地喃喃?

(2)補充資料,深入思考

資料:毛岸英的坎坷經歷及成長歷程的資料。

“那一次次的分離”指哪一次次的分離?結合查找的資料,再對比現實,深入體會。

2.體會領袖胸襟

岸英赴朝鮮參戰,不曾想竟天人永隔。作為失去愛子的父親,主席的內心無比悲痛,充滿自責,甚至難以相信,不能接受這個殘酷的事實。那么,作為國家領導人的主席,面對朝鮮人民希望岸英葬在朝鮮的要求,他會怎樣抉擇呢?默讀第二部分,勾畫出描寫主席動作、語言、神態的語句,再次體會他的內心世界。

關鍵語句及問題導引:

讀第二部分第三自然段第一句話:抓住“不由自主”“無限的眷戀”,思考:此時主席望著天花板可能在想什么?

讀第二部分第三自然段第三至四句話:這個念頭是什么?為什么很快就打消了?

讀第二部分第三自然段第五句話,思考你從主席若有所思的自言自語中感受到了一個怎樣的主席?

活動3:對比閱讀,探究“責任”——實現目標2

“我們不是為自己而生,國家賦予我們責任。”時代不同責任不同,讀下面的文字探究“責任”。

材料1:《青山處處埋忠骨》第二部分第三自然段第五句話。

材料2:孩兒立志出鄉關,學不成名誓不還。埋骨何須桑梓地,人生無處不青山。

——毛澤東《改西鄉隆盛詩贈父親》

此詩寫于1910年。辛亥革命前夜,少年毛澤東目睹國力衰敗、民不聊生的慘況,憂國憂民,欲走出家鄉去實現更大的理想。

①對比閱讀兩則材料,探究毛主席決定把岸英葬在朝鮮的原因,除尊重朝鮮人民的意愿外,還可能有什么?

②通過材料2,你看到了一個怎樣的少年毛澤東?

活動4:表達交流,延展主題——實現目標3

在保家衛國的抗美援朝戰爭中,志愿軍入朝參戰。長津湖、松骨峰、上甘嶺等戰役慘烈空前,無數英雄兒女浴血奮戰,血灑疆場。請你采訪一位抗美援朝老兵,結合你查找的資料和可歌可泣的人物故事,與他交流對“青山處處埋忠骨,何須馬革裹尸還”的理解。

活動5:總結升華,呼應主題

主席的兒子、普通的戰士,一個個鮮活的生命湮滅在戰爭的硝煙里。普通戰士馬革裹尸,岸英赴朝參戰,主席將愛子葬于朝鮮,這都是“責任”使然。如今戰爭的硝煙雖已散盡,但抗美援朝精神永存。銘記“責任”,永續傳承。

以上學習活動圍繞學習主題設計,在真實的情境中,融閱讀、思考、表達、討論、探究等語文實踐活動為一體,以“演好角色”驅動學習活動,充分激發學生學習的內驅力,有利于完成學習任務,實現教學目標。同時,無痕滲透革命文化教育,讓學生在對具體語言文字的品讀揣摩中,感悟毛主席以國家為重、以身作則、不徇私情的偉大情懷,體現語文課程工具性與人文性統一的基本特點,彰顯教學目標以文化人的育人導向。

另外,在學習任務完成過程中要融入評價,通過適時、適度、適量的診斷性、激勵性、表現性評價促進學習不斷深入,體現學科核心素養發展的進階,實現“教—學—評”一體化。

單元學習任務群要在充分對話文本、理解編者意圖的基礎上進行,依據新課程標準的學段要求,按照“主題—任務—活動”的思路進行建構,做到總體目標清晰,任務分解合理。教學實施以任務驅動,學習活動要有內在邏輯關聯,體現情境性、實踐性、綜合性,從而實現高效教學,更好地培育學生核心素養,實現語文課程的育人價值。