“全過程”作業的設計

陶麗麗

摘 要:語文學科的“全過程”作業設計是立足“大語文”概念,指向作業構建的立體多維設計體系,關涉課前、課中、課后的作業設計。“全過程”作業設計需要從“面”上思考,“點”上突破,考慮學習時空的全過程、學習內容的全過程、學習方法的全過程。“全過程”作業設計流程為:依據單元要素,明確作業目標;立足單課目標,設計課前作業;聚焦重難點,設計課中作業;強化拓展延伸,設計課后作業。

關鍵詞:小學語文;全過程;課前作業;課中作業;課后作業

語文學科的“全過程”作業設計是立足“大語文”概念,指向作業構建的立體多維設計體系,關涉課前、課中、課后的作業設計。“全過程”作業設計主張讓語文學習與閱讀、與生活鏈接,還包含課外閱讀、社會實踐等實踐性作業。

“全過程”作業設計需要從“面”上思考,在“點”上突破,考慮全過程:一是拓展學習時空的全過程。學生的學習時空不止課堂里的40分鐘。因此,作業設計還需兼顧課堂、學校之外的時空,讓作業成為課堂學習的延續和補充。二是豐富學習內容的全過程。作業設計要觀照多樣性,兼顧作業的梯度、難度、深度、角度等,減少單一重復,提倡自主、合作、探究。三是傳遞學習方法的全過程。教師設計作業的觀念要從以量取勝轉向以質取勝,從策略入手,培養學生的作業能力。

下面以統編小學語文教材三年級下冊第八單元《漏》一課為例,闡釋“全過程”作業的設計。

一、依據單元要素,明確作業目標

布置作業,需要有明確的目標意識。“全過程”作業設計需立足整個語文學科,以全面提高學生學習素養的高度,全方位把握教材、學段、學情等特點,有針對性地設計作業:要關注單元要素,厘清做什么;要基于《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”),厘清做到什么程度;要審視編者視角,厘清為什么這么做。

《漏》一課所在的單元以“有趣的故事”為主題,以“了解故事的主要內容,復述故事”為語文要素,安排了《慢性子裁縫和急性子顧客》《方帽子店》《棗核》4篇課文。結合新課標和教材內容,梳理出不同學段對“復述故事”提出的學習要求:第一學段,聽故事、看影視作品,能復述大意和自己感興趣的情節;能較完整地講述小故事,能簡要講述自己感興趣的見聞。第二學段,講述故事力求具體生動。第三學段,能抓住要點,并能簡要轉述,表達有條理,語氣、語調適當。審視教材編者意圖又會發現,第一學段已經學過借助圖片、根據提示等講故事的方法,在課后練習題中有過練習;第二學段把復述故事作為單元語文要素進行集中教學,在教材中是首次出現。綜上,引導學生生動復述故事是本課教學的重點,也應該是作業設計的重點所在。

二、立足單課目標,設計課前作業

心理學家奧蘇貝爾認為,影響學生學習最重要的原因是學生已經知道了什么,我們應根據學生的知識基礎進行教學。無視學生的已有經驗,必然造成起點的過高或過低。“全過程”作業的設計主張立足單課目標,聚焦不同維度設計課前作業,將圈生字、標易錯、讀難句、提疑問、查資料、預習匯報等作業項目靈活融通,明確學生已經知道什么、學生的原有水平在哪里,再根據學生的最近發展區開展教學。

為了達成“生動復述故事”的目標,《漏》第一課時教學前,教師設計了指向兩個維度的課前作業:

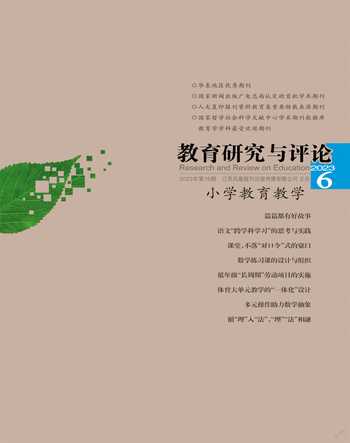

第一個維度:了解字詞學習情況,掃清復述障礙。由此設計的課前作業如圖1所示,要求學生在預習的基礎上,完成題目。題目有兩個要求:一是選擇正確的讀音,二是把自己認為容易出錯的詞語序號語寫在橫線上。這樣設計的目的是為學生能夠復述故事掃除語言文字上的障礙,做好復述準備。

按照此作業內容現場檢測,教師發現學生的認知難點集中在“旋”“倒”“轉”三個字上,于是正式教學中就重點教這三個字。如此,教學目標就非常明確,效率也高,為學生練習復述故事提供了更多時間。

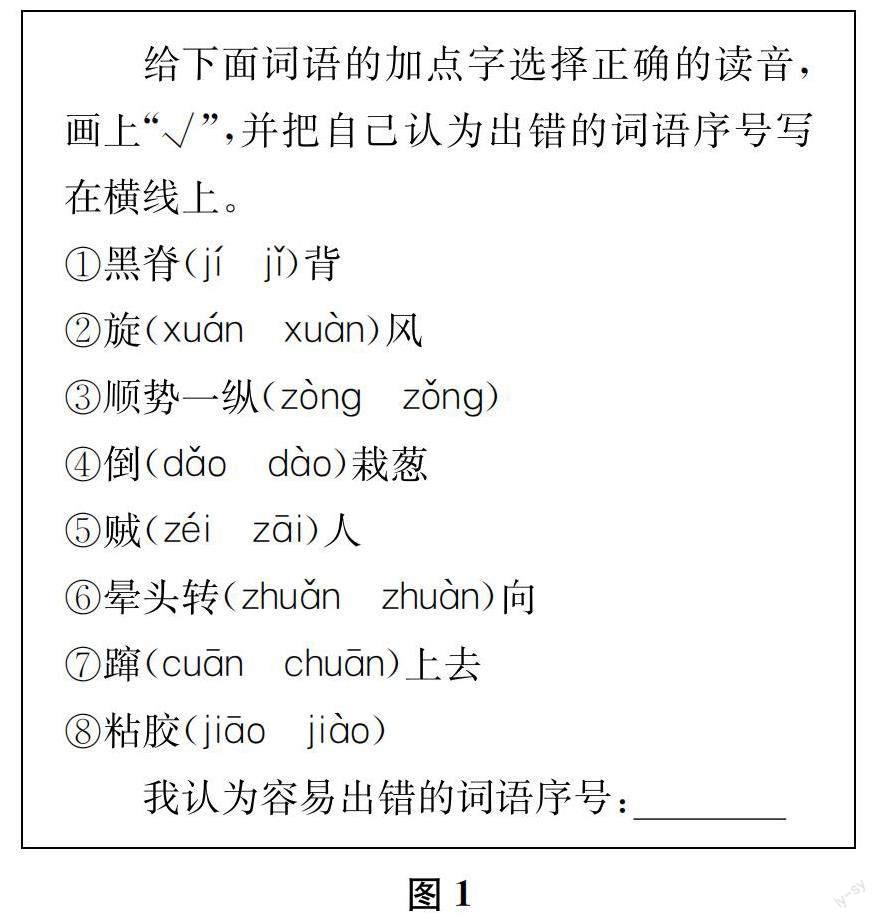

第二個維度:搭建支架聚焦“故事”,形成對故事內容的初步把握。教師設計圖2,讓學生根據故事情節,以連線的方式給圖中的句子排序。

調查發現學生在給打亂的故事情節排序時遇到困難,這說明學生預習時只關注了故事有趣的情節,而忽視了故事發展的順序。根據學情,教師先幫助學生建立“地點”變化的概念,并梳理出在什么地方發生了什么事,學生在腦海里繪制故事“圖譜”,為后續故事的復述做好鋪墊。

三、聚焦重難點,設計課中作業

聚焦教學重難點,靈活設計課中作業,對于幫助學生應用知識解決問題以及突破重難點大有裨益。教材課后習題層次清晰、內容豐富,教師可以根據教學實際,改編設計課后習題,以此為課中作業。此外,手頭教輔用書中的訓練題,也可以作為改編資源,改編設計為課中作業。

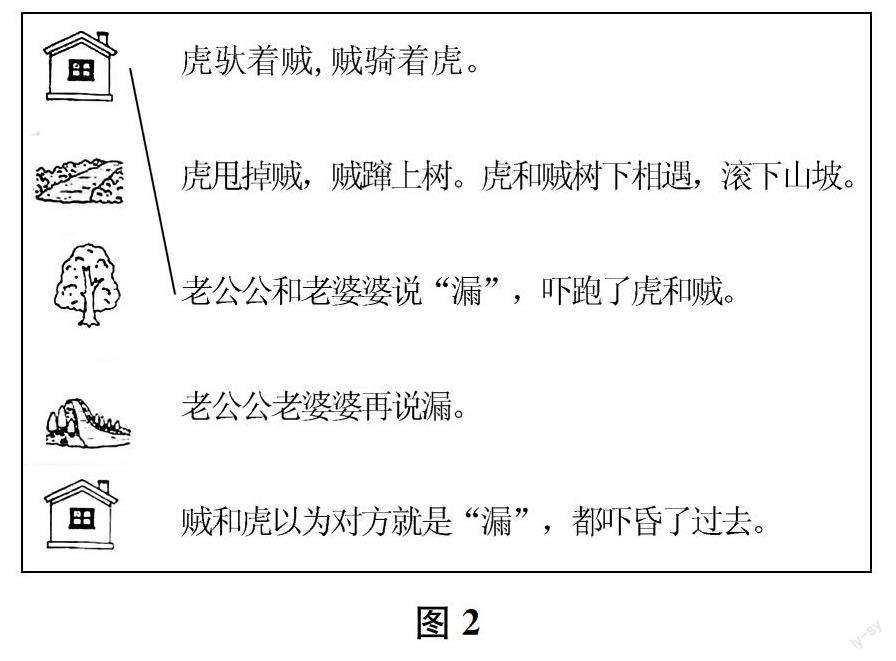

《漏》一文在表達上還有一個特點就是:一一對應地描述老虎和賊的想法。課堂上要進行生動復述,就要運用這些語言。據此,教師對課后習題三“借助示意圖和文字提示,按照地點變化的順序,復述這個故事”進行了改編設計。改編設計后的作業如圖3所示。

教學中,教師先引導學生讀課文,之后將信息補充完整,完成課中作業。至此,學生發現了故事敘述的特點:主要環節敘述中,作者重點描寫了虎和賊的內心想法。在此基礎上,教師組織學生合作朗讀作業中的內容,進一步感受故事敘述對應表達的特點。有了這樣的補充,學生在達成“生動復述故事”的目標之路上又進了一步。

此外,教師利用教輔用書“課堂作業本”,改編設計另兩項作業(見圖4、圖5),評測學生對課文內容的了解程度。

讀課文,給下列正確的說法畫上“√”。

(1)老虎和賊都把對方當成了“漏”。

(2)“漏”是很厲害的動物。

(3)老虎和賊滾下山坡的原因是看見了“漏”,非常害怕。

圖4中的作業雖然只有三個選項,卻揭示了故事的起因、經過、結果。以判斷題的形式出現,較好地考查了學生對故事結構的把握程度。圖5涉及的作業內容彰顯了故事表達的特點:對應。學生要完成生動復述的任務,就要用上這些關鍵詞語。學生將兩份作業中的信息補充完整,進一步理順了故事復述的思路,同時發現了故事復述的規律。如此,即使最后撤掉“支架”,學生也能生動復述。

四、強化拓展延伸,設計課后作業

“全過程”課后作業設計,包括校內課后作業和家庭作業,既關聯課堂知識點,又強調教學拓展延伸;可以是書面的,也可以是口頭的;可以是學科內的,也可以是跨學科的;可以是短時的,也可以是長周期的。針對《漏》一課,教師設計了三項課后作業:一是校內課后作業,二是校外家庭作業,三是校外閱讀作業。

作業一:要求學生拓展閱讀中國民間故事《文成公主進藏》,在表1空白處填寫相關信息。《文成公主進藏》與《漏》都是中國民間故事,在表達上有很多相似之處:都有明確的地點變化,故事情節富有變化,每處情節變化基本遵循“遇到困難—克服困難”的模式。學生在閱讀過程中完成表1就能厘清故事的脈絡,也能進一步感知民間故事一一對應的表達特點。

作業二:推薦繪本閱讀,借助繪本中的圖畫給家人講一講這個故事。《漏》在中國民間有多個版本,在學習課文的基礎上,引導學生拓展閱讀繪本,并借助圖畫將故事講給爸爸媽媽聽。

作業三:組織閱讀中國民間故事,并選擇其一與大家分享交流。只有打通學生由課內閱讀到課外閱讀,再到閱讀表達的全過程,才能做到培養學生的閱讀興趣,既讓學生讀到好書,又能掌握讀書的方法。為此,設計“一體化課外作業”勢在必行。基于本單元的四篇課文都是故事,教師可以將單元閱讀內容與單元口語交際進行整合,組織學生閱讀《中國民間故事》。之后,鼓勵學生自己選擇一個故事,運用課堂學到的方法理清故事脈絡,并依據表2相互以填實五角星的方式為對方的表現作出評價,取長補短,提升復述故事的水平。

三項課后作業的設計,既拓寬了學生的閱讀面,又夯實了學生的復述能力。當然,不同的學生在學習同一內容時,實際具備的認知基礎、學習能力等都有不同,這就決定了不同的學生接受同樣的學習內容、學習任務時的速度、支架各有不同。教師布置作業時要根據學生的實際水平,因人而異地給予指導,讓每個學生在完成作業的過程中都能有收獲。

教師需要以“全過程”視域設計作業,把握作業定位,精準設計教學目標,關注課前作業、課中作業、課后作業設計的每個細節,讓作業發揮它應有的功能。這對學生的長遠發展是有積極意義的。