以分層教學模式引領小學數學教學

陳益珍

【摘 要】課程標準明確提出了數學教學“要面向全體學生”的基本理念,旨在讓每個學生都能獲得良好的數學教育。分層教學模式有助于突出學生在教學中的主體地位,可通過學生分層、教學目標分層、導學分層、教學過程分層、作業分層等,促進不同能力層次的學生獲得相應的發展。

【關鍵詞】小學數學 分層教學 因材施教

【中圖分類號】G623.5 ? ?【文獻標識碼】A ? ?【文章編號】1002-3275(2023)08-45-03

每個學生的學習能力、經驗認知、思維方式都存在差異,因此他們在數學學習中不可避免存在差異性,教師需要在因材施教理念的指導下,貫徹《義務教育數學課程標準(2022年版)》關于“要面向全體學生”的基本理念,實施差異化教學,根據學生的個性化特點因材施教、分層教學,以此提升小學數學教學效果,促進學生獲得更好的發展。

一、學生分層,打好教學基礎

學生分層是分層教學模式的關鍵和基礎,是否能對學生進行科學分層直接影響學生在數學學習過程中的積極性,以及分層教學模式的實際應用效果。

第一,學生分層需要體現發展性。當前,部分教師在分層教學中對學生分層時存在根據學生的學習成績進行分層的情況,這種方式有失偏頗。影響學生學習效果的因素有很多,包括學生的學習方法、性格特點、心理狀況、自我效能,以及生理和智力發展水平等,有些因素會隨著學生成長呈現變化趨勢,如學習方法、自我效能等。因此,教師需要在對學生分層前了解學生的實際學習效果,同時對影響學生學習效果的綜合因素進行充分考量,關注具有發展潛力的學生,強化學生分層的科學性和公平性。[1]

第二,學生分層需要具有潛在性。分層絕非對學生分等級,而是要根據學生的學習特點將學生歸類,其目的是要進行有針對性的教學。但是許多學生會對分層產生誤解,認為分層就是將他們分成優、良、劣的等級,這一錯誤認知會損傷他們的自尊心和自信心。因此,學生分層需要建立在尊重學生人格和差異的基礎上進行,體現出潛在性特點。通常情況下,教師可以將學生分為基礎層、發展層和提高層。其中,基礎層學生的數學基礎比較薄弱,自我效能感不強,缺乏正確的學習方法和良好的學習習慣;發展層學生數學基礎一般,具有較好的學習自覺性,具有一定的上進心;提高層學生數學基礎比較扎實,具有較強的自主學習意識,能夠自覺學習和探索學習方法。

第三,學生分層需要具有動態性。學生分層并不是一成不變的,具有動態性。教師要在課堂問答互動、隨堂檢測、課后測評等環節中認真觀察每個學生的學習狀態,對學生的學習情況進行動態評估,定期對學生分層進行動態調整。

二、目標分層,關注學生發展

教學目標對小學數學教學過程具有重要的指導意義,可幫助不同層次的學生獲得不同的發展。教師需要在課程標準的總體指導下,針對不同層次學生設置有針對性的教學目標。

例如四年級“平行四邊形和梯形”教學設計中,教師圍繞教材內容和學生的知識經驗進行教材分析和學情分析。這部分內容教學在學生對平面圖形具有初步認識的基礎上,圍繞平行線相關知識展開,包含兩個部分,第一部分是讓學生掌握平行四邊形和梯形的基本特征,第二部分是讓學生認識平行四邊形的底和高,為后期計算圖形面積做好鋪墊。學生在學習本課內容前已經掌握了有關垂線和平行線的基本知識,在“平行四邊形和梯形”教學中,需要讓學生在已有知識的基礎上通過觀察、學習,認識這些圖形,了解圖形的底和高。教師根據教材分析和學情分析制訂分層教學目標。針對基礎層學生,教師制訂的教學目標為“結合已有知識,了解平行四邊形和梯形的特點”“知道什么是圖形的底和高”。針對發展層學生,教師制訂的教學目標為“了解平行四邊形和梯形的特點,理解圖形的底和高,能夠利用本課知識解決課后問題”。針對提高層學生,教師制訂的教學目標為“了解圖形特征,能夠畫出圖形的底和高,將圖形與此前所學正方形、長方形、三角形等知識聯系起來,體會它們之間的關系”。

教師制訂的基礎層、發展層和提高層分層教學目標遵循了由低到高的漸進性原則,體現出教學目標“基礎—應用—拔高”的梯度,從而讓分層目標能夠滿足各層次學生學習需求。教學目標可作為學生學習目標,教師要讓學生在了解分層目標的基礎上,通過對自身學習情況進行評估,自主選擇學習目標,這樣可以促進學生由低層次目標向高層次目標進階,實現分層教學的激勵目標,提高學生的學習主動性。

三、導學分層,明確學習方向

在分層教學中,教師需要調動學生的學習主動性,引導學生根據學習目標進行自主預習。教師可以根據分層目標制訂導學案,對學生分層引導,實現導學、導思、導做的效果。例如教學四年級“平行四邊形和梯形”前,教師可以根據學生分層和分層目標進行分層導學。

例如針對基礎層學生,教師可以設置以下題目:①平行四邊形是( ? );②( ? )的四邊形叫作梯形。設置此類題目的目的是引導學生認真閱讀教材,掌握這部分內容的基本概念和理論知識,幫助學生夯實數學基礎。

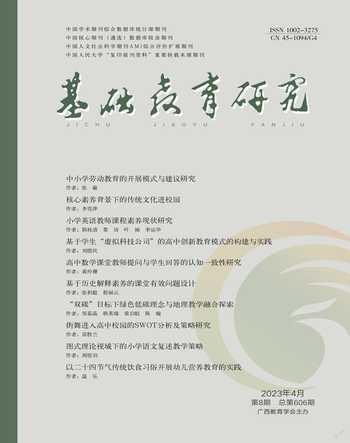

針對發展層學生,教師可以設置以下題目:①圖中(見圖1)有多少個平行四邊形,多少個梯形?②兩條直線平行,線與線之間距離為5cm,在平行線之間畫一條垂線,請問垂線的長度是多少?此類題目重在引導學生認真研讀教材和掌握教材知識點,并圍繞數學知識的應用進行深入思考。

針對提高層學生,教師可以設置有助于培養學生數學思維的引導性習題。例如結合以往所學,請用幾何圖形表示四邊形與梯形之間的關系。此類題目不僅能夠促進學生認真思考平行四邊形和梯形的特點,而且還能促進學生回顧之前所學內容,對已經掌握的幾何知識進行歸納,讓學生在預習本課教學內容的基礎上發展歸納思維。

在分層教學目標指導下,教師采用導學分層的形式,讓不同層次的學生都能順利完成課前預習,為學生指明自主學習的方向。分層導學形式不僅有助于學生抓住預習重點,而且還能促進學生養成良好的學習習慣。

四、教學分層,增進課堂互動

(一)問題分層

一方面,有效的課堂提問能夠增強學生思考的內驅力,讓學生圍繞教師提出的問題積極深入地思考。另一方面,教師提出的問題能夠起到啟發和導向作用,讓學生的思維跟上教師教學節奏。小學數學分層教學中,教師需要注重問題的分層設計和分層運用,提高課堂互動效果。

首先,設置具有梯度性的問題。不同層次的學生思考問題的起點不同,問題難度一旦超出學生認知范圍,必然會削弱學生思考的積極性,甚至會影響學生對自我的判斷,降低學生的自我效能。因此教師在設置隨堂問題時,需要做好問題難度的分層設計,讓每個學生都能夠積極思考問題。例如四年級下冊“觀察物體(二)”課堂教學中,教師呈現一組汽車圖片,讓學生認真觀察圖片,回答以下問題:①你從每張照片上看到了什么?②這些照片是從什么角度拍攝的?③認識物體需要從幾個方向觀察?基礎層學生的思維主要以形象思維為主,他們對事物表象判斷能力較強,問題①更適合基礎層學生作答;發展層學生相較于基礎層學生,思考問題比較深入,他們具備一定的抽象思維能力,能夠通過觀察判斷照片拍攝的不同角度,問題②對發展層學生針對性更強;而問題③則側重于考查學生對觀察規律的歸納和總結,因此更適合提高層學生思考并作答。教師分層設計具有梯度性的問題,讓每個層次的學生都能深入思考,在回答問題中獲得學習成就感,這樣不僅能夠提高學生的自我效能感,而且還能讓每個學生都積極參與課堂互動,有助于營造活躍的數學課堂氛圍。

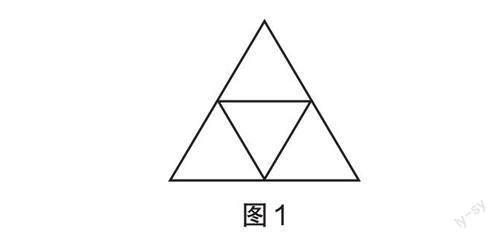

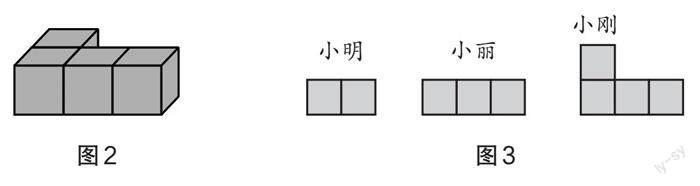

其次,課堂提問是教師教學藝術的體現,教師需要根據學生分層合理安排學生作答,并注意指答順序。例如在四年級下冊“觀察物體(二)”教學中,教師呈現立體圖形的圖片(見圖2),并提問:通過觀察圖片,小明、小麗、小剛分別畫出了自己觀察到的圖形(見圖3),你能想象出他們是從什么角度觀察的嗎?

教師提出的問題對于初學幾何尚未形成空間感的四年級學生來說具有一定難度。針對這樣的問題,教師可以先讓發展層學生作答,如果發展層學生能正確回答出其中一人的觀察角度,教師可以在接下來的互動中讓基礎層學生作答。基礎層學生受到發展層學生的啟發,很容易作出正確的判斷。反之,如果發展層和基礎層學生在回答問題時存在疏漏或偏差,教師則可以讓提高層學生進行補充。教師通過這種分層提問的方式,能讓每個層次的學生都參與到課堂活動中,在課堂上積極思考,互相啟發,在回答問題過程中體驗學習數學的快樂。

(二)輔導分層

課堂輔導是達成教學目標的重要途徑之一。教師需要根據不同層次學生的數學學習特點,優化和改進自己的課堂輔導方式,幫助各層次學生提升學習效率。例如在四年級下冊“運算定律”教學中,教師在輔導學生“乘法運算定律”時可以采用合作學習與分層教學相結合的方式,根據學生分層和“組間同質,組內異質”原則將學生劃分為若干個學習小組,組織學生在小組合作討論中理解乘法交換律、乘法結合律和乘法分配律的推導過程。提高層和發展層學生在合作學習中大多能夠通過討論和自主思考,掌握乘法運算定律的相關知識點,而基礎層學生在理解方面會存在一定難度。教師可以借助學生合作討論的時機,對基礎層學生多加關注和指導,從而促進基礎層學生向發展層轉化。

五、作業分層,鞏固教學成果

作業設計和布置是小學數學教學中不可或缺的環節,作業是鞏固和強化學生課堂所學知識的重要手段。在以往的教學模式中部分教師通常采用統一的標準進行作業設計,忽視了不同層次學生的客觀差異,造成提高層學生“不解渴”,基礎層學生“喝不著”的情況,影響數學作業的有效性。分層教學模式下,教師結合學生的學習特點對作業難度進行分層設計,盡量設計出符合學生最近發展區的作業內容,從而培養學生學習數學的自信心。

例如四年級下冊“小數的加法和減法”的知識目標是通過教學要讓學生學會小數加減法的計算方法,理解小數加減法與整數加減法之間的聯系。

教師圍繞基礎層學生展開作業設計時,可以采用組合新舊知識的方式設計題組,例如:①45-23=( ? ),45-23.18=( ? );②52+21=( ? ),52+21.5=( ?)。教師針對基礎層學生設置的作業習題難度較低,而且將已學知識和新知識進行對照,學生在解題過程中會自然而然地將新舊知識進行比較,從中找到兩者之間的聯系,體會到小數加減法的運算規律。

對于發展層學生,教師需要盡量設置具有應用性的數學作業。例如媽媽去超市買菜,買雞蛋用了32.8元,買青菜用了24.9元,買雞蛋比買青菜多花了多少錢?媽媽一共花了多少錢?如果媽媽只有50元錢,她還剩下多少錢?這樣的題目能夠讓學生將數學與生活實踐聯系起來,在提升數學認知的同時,鍛煉解決問題的能力。

對于提高層學生的作業設計,教師需要提高難度,設計能啟發學生思維的題目。例如小強有10元錢,買了一支鋼筆花了2.35元,一本練習本花了4.05元,一塊橡皮擦用了0.65元,小明還剩下多少錢?你能找到幾種方法計算?學生在解此題時可以用連減的方式計算,也可以先算出一共花了多少錢,再求出剩余的錢。解題難度雖然不大,但是卻能達到鍛煉學生發散思維的效果。

分層教學模式是因材施教理念的體現,教師需要在課程標準指導下尊重小學生的主體地位,對學生科學分層,根據學生現有知識水平和學習潛力合理施教,讓分層教學模式發揮出引領作用,幫助學生獲得更好的發展。

【參考文獻】

[1]段愛華,余必健.隱性分層教學及其應用[J].教學與管理,2020(26):1-3.