“雙減”背景下的驅(qū)動(dòng)式數(shù)學(xué)課堂新樣態(tài)

鄭端麗

【摘 要】“雙減”政策對課堂教學(xué)提出了更高的要求,高質(zhì)量常態(tài)課堂建設(shè)是實(shí)施“雙減”的關(guān)鍵路徑,要提高常態(tài)課教學(xué)質(zhì)量,喚醒學(xué)生的學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力至關(guān)重要。在數(shù)學(xué)課堂中,可通過問題驅(qū)動(dòng)、任務(wù)驅(qū)動(dòng)、思維驅(qū)動(dòng)的基本策略引發(fā)學(xué)生深入思考,促進(jìn)數(shù)學(xué)知識(shí)的深化理解,形成數(shù)學(xué)課堂新樣態(tài)。

【關(guān)鍵詞】雙減 驅(qū)動(dòng) 數(shù)學(xué)課堂

減輕學(xué)生負(fù)擔(dān),關(guān)鍵在于提高課堂教學(xué)質(zhì)量,強(qiáng)化學(xué)校教育的主陣地作用,把高質(zhì)量常態(tài)課堂建設(shè)作為實(shí)施“雙減”的關(guān)鍵路徑。那么,應(yīng)如何提高常態(tài)課的課堂教學(xué)質(zhì)量呢?筆者認(rèn)為教學(xué)要先喚醒學(xué)生的學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力,基本策略即通過問題驅(qū)動(dòng)引發(fā)學(xué)生深入思考;通過任務(wù)驅(qū)動(dòng)助力學(xué)生自主探究、合作交流;在思維驅(qū)動(dòng)中升華提高,促進(jìn)對數(shù)學(xué)知識(shí)的深化理解。下面以人教版五年級(jí)上冊“多邊形的面積”的單元教學(xué)為例,探討驅(qū)動(dòng)式數(shù)學(xué)課堂新樣態(tài)。

一、問題驅(qū)動(dòng)——引發(fā)真思考

數(shù)學(xué)課堂總是離不開數(shù)學(xué)問題的引領(lǐng),好的數(shù)學(xué)問題能引領(lǐng)課堂走向深入。有的教師會(huì)用幾十個(gè)問題,以一問一答的方式,牽著學(xué)生跟著預(yù)設(shè)的教學(xué)思路走,學(xué)生沒有真正思考的時(shí)間和空間,看似配合默契、非常完美的課堂,實(shí)則剝奪了學(xué)生深度思考的機(jī)會(huì)。數(shù)學(xué)教師進(jìn)行備課時(shí),需要備教材,理解教材的內(nèi)容、目標(biāo)、前后聯(lián)系;還需要備學(xué)生,了解學(xué)生的現(xiàn)有知識(shí)儲(chǔ)備,對于本節(jié)課的學(xué)習(xí)重難點(diǎn),教師要做到心中有數(shù);然后才是備教法,針對本節(jié)課的教學(xué)重點(diǎn)和學(xué)生存在的學(xué)習(xí)困惑,設(shè)計(jì)行之有效的導(dǎo)學(xué)預(yù)案。

例如,在教學(xué)“三角形的面積”時(shí),對于五年級(jí)的學(xué)生來說,已具備較強(qiáng)的思維能力和語言表達(dá)能力,為了給學(xué)生更充分的思考空間,教師不妨設(shè)計(jì)以下三個(gè)問題來引領(lǐng)課堂教學(xué),引導(dǎo)學(xué)生層層深入地展開探究。

問題一:平行四邊形的面積公式是怎么推導(dǎo)的?

基于問題驅(qū)動(dòng),學(xué)生回憶前一節(jié)課“平行四邊形的面積”的公式推導(dǎo)過程,即通過剪拼的方法把平行四邊形轉(zhuǎn)化成長方形來計(jì)算面積,把新問題轉(zhuǎn)化成已有的舊知識(shí)進(jìn)行解決。

問題二:三角形的面積可以怎么求?

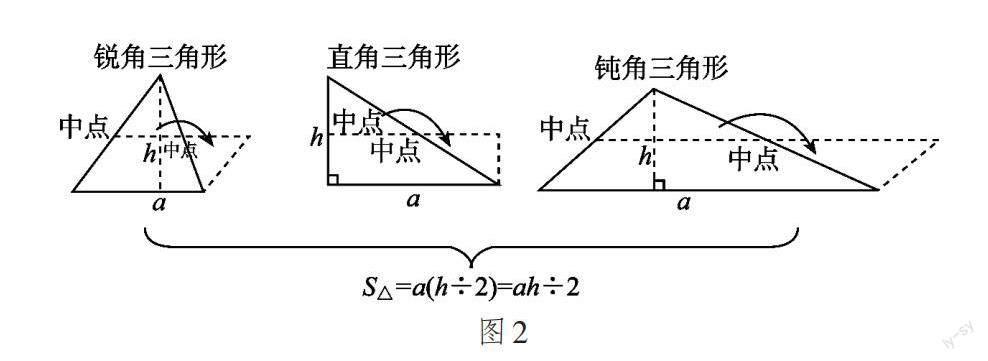

教師直接把這節(jié)課要研究的新問題拋出,學(xué)生帶著問題進(jìn)行獨(dú)立思考。學(xué)生首先想到的就是利用轉(zhuǎn)化思想,怎么把未知問題轉(zhuǎn)化成已知知識(shí)來解決。數(shù)分鐘后,學(xué)生通過分組討論,研究出以下五種計(jì)算三角形面積的方法:(1)數(shù)格子。這種方法從學(xué)生第一次認(rèn)識(shí)面積就已經(jīng)接觸,它是所有圖形面積計(jì)算的基礎(chǔ),也就是圖形內(nèi)單位面積的累加。(2)受平行四邊形推導(dǎo)過程的影響,學(xué)生把一個(gè)等腰三角形沿高線剪開,其中的一部分經(jīng)過旋轉(zhuǎn),拼成一個(gè)長方形,由此得出S△=(a÷2)h。(3)把一個(gè)長方形沿對角線剪開,三角形面積=長方形面積÷2,由此得出S△=ab÷2。如果沒有提前預(yù)習(xí),學(xué)生很難想到由兩個(gè)完全一樣的三角形拼成一個(gè)等底等高的平行四邊形,但有部分學(xué)生能想到把一個(gè)長方形分成兩個(gè)完全一樣的直角三角形。(4)學(xué)生會(huì)借助常用的學(xué)具——等腰直角三角尺來進(jìn)行拼擺,把兩個(gè)完全相同的等腰三角尺拼在一起,形成一個(gè)正方形。這樣,三角形面積是正方形面積的一半,由此得出S△=a2÷2。(5)連接三角形兩腰的中點(diǎn),沿中線剪開,通過旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化成平行四邊形,平行四邊形的底即三角形的底,平行四邊形的高是三角形高的一半,由此得出S△=a(h÷2)。學(xué)生在小組內(nèi)分享交流,看似都通過自己的方法解決了問題,正得意之時(shí),教師適機(jī)拋出第三個(gè)問題。

問題三:這些轉(zhuǎn)化方法適用于任意三角形嗎?

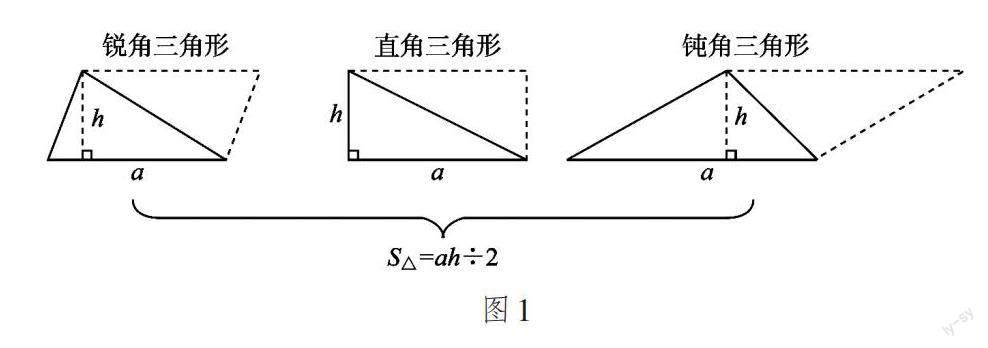

在問題三提出后,學(xué)生開始反思自己的推導(dǎo)方式是否適用于任意三角形。教師給予學(xué)生充足的思考時(shí)間,在這幾分鐘里,學(xué)生經(jīng)歷了思辨—驗(yàn)證—?dú)w納的學(xué)習(xí)過程。經(jīng)過反復(fù)辨析、驗(yàn)證,學(xué)生發(fā)現(xiàn)方法(1)雖然具有普遍性,但這種方法難以精確地計(jì)算出三角形的面積。方法(2)和方法(3)僅限于特殊的三角形,并不具有普遍性。方法(4)中的推導(dǎo)盡管針對的是特殊三角形,但其思路和方法適用于任意三角形(如圖1)。方法(5)同樣適用于任意三角形(如圖2)。

以問題引領(lǐng)課堂,不僅讓學(xué)生關(guān)注知識(shí)的結(jié)果,也關(guān)注知識(shí)形成的過程。學(xué)生在思考交流的過程中,感受到數(shù)學(xué)知識(shí)應(yīng)具備的嚴(yán)謹(jǐn)性、普適性和科學(xué)性等特點(diǎn)。

二、任務(wù)驅(qū)動(dòng)——促進(jìn)真探究

《義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》(以下簡稱《課程標(biāo)準(zhǔn)》)指出:有效的教學(xué)活動(dòng)是學(xué)生學(xué)和教師教的統(tǒng)一,學(xué)生的學(xué)習(xí)應(yīng)是一個(gè)主動(dòng)的過程。高質(zhì)量課堂不僅注重學(xué)生積極思考、自主探究,小組合作交流也是數(shù)學(xué)課堂學(xué)習(xí)的重要方式。合作交流通常以某個(gè)學(xué)習(xí)任務(wù)為驅(qū)動(dòng),以小組合作的形式進(jìn)行,在有限的時(shí)間內(nèi)讓學(xué)生獨(dú)立思考、充分表達(dá)、交流辨析、調(diào)整修正,學(xué)生在交流中碰撞出思維的火花,生長出新的靈感與頓悟。

例如,在教學(xué)“梯形的面積”一課時(shí),教師可以根據(jù)本節(jié)課的教學(xué)目標(biāo),提煉核心問題,厘清學(xué)習(xí)任務(wù),以完成導(dǎo)學(xué)單的形式開展課堂教學(xué),讓學(xué)生在任務(wù)驅(qū)動(dòng)下完成數(shù)學(xué)知識(shí)的探究過程。為了節(jié)省課堂時(shí)間,教師也可以將探究任務(wù)提前告知學(xué)生,讓學(xué)生利用課前時(shí)間思考,課堂上可直接進(jìn)入小組合作、交流互動(dòng)環(huán)節(jié)。

教師課前出示任務(wù)單:(1)猜想梯形的面積可能與什么有關(guān)。(2)探究梯形面積公式的推導(dǎo)方法,請寫出推導(dǎo)過程。(3)小組交流,說說你們的發(fā)現(xiàn)。在探究任務(wù)(1)時(shí),學(xué)生已經(jīng)掌握了平行四邊形和三角形的面積公式及其推導(dǎo)方法,在已有的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)上,學(xué)生匯報(bào)自己的猜想:梯形的面積可能與上底、下底、高或梯形的腰有關(guān);梯形的面積可能與平行四邊形、三角形的面積有關(guān)。帶著這樣的猜想,學(xué)生進(jìn)入任務(wù)(2)的探究。

學(xué)生基于已有的知識(shí)經(jīng)驗(yàn),利用轉(zhuǎn)化思想,在研究任務(wù)(2)時(shí),有的學(xué)生受三角形面積公式推導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)的影響,把兩個(gè)完全一樣的梯形拼成一個(gè)平行四邊形;有的學(xué)生把梯形通過割補(bǔ)的方法轉(zhuǎn)化成已學(xué)過的圖形,比如把梯形轉(zhuǎn)化成兩個(gè)三角形,或把梯形轉(zhuǎn)化成一個(gè)平行四邊形加一個(gè)三角形,或把梯形轉(zhuǎn)化成一個(gè)長方形加兩個(gè)三角形等;還有的學(xué)生通過閱讀數(shù)學(xué)材料,學(xué)習(xí)古代數(shù)學(xué)家劉徽利用出入相補(bǔ)原理來推導(dǎo)梯形面積公式。這些都是學(xué)生通過自主嘗試生成的思維結(jié)晶,都是數(shù)學(xué)中化歸、轉(zhuǎn)化思想的具體表現(xiàn)。

最后,學(xué)生帶著自己的作品進(jìn)入任務(wù)(3),學(xué)生迫不及待地分享自己的創(chuàng)作成果,將自己的想法在小組內(nèi)分享交流,并發(fā)現(xiàn)還有很多方法是自己根本沒想到的,由此充分激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,促進(jìn)了學(xué)生思維的生長,增強(qiáng)了學(xué)生的創(chuàng)造能力,讓課堂充滿活力。

在各小組匯報(bào)的過程中,學(xué)生更正自己的導(dǎo)學(xué)單,把所有的方法進(jìn)行統(tǒng)整、梳理,發(fā)現(xiàn)梯形面積有多種求法。此時(shí),教師稍加引導(dǎo)“所有的推導(dǎo)方法都能用一個(gè)公式表示嗎”,學(xué)生的思維進(jìn)入了更高階段,他們開始推導(dǎo)、轉(zhuǎn)化,在師生的共同努力下,發(fā)現(xiàn)所有的推導(dǎo)結(jié)果都能化簡成一個(gè)公式S梯形=(a+b)h÷2。

《課程標(biāo)準(zhǔn)》指出:教學(xué)活動(dòng)應(yīng)注重啟發(fā)式,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,引發(fā)學(xué)生積極思考,鼓勵(lì)學(xué)生質(zhì)疑問難,促進(jìn)學(xué)生理解和掌握數(shù)學(xué)的基本知識(shí)和基本技能。教師利用導(dǎo)學(xué)單,以任務(wù)驅(qū)動(dòng)的方式引導(dǎo)學(xué)生積極探究,組織學(xué)生進(jìn)行獨(dú)立思考—小組交流—說理辨析—各組匯報(bào)—知識(shí)梳理的學(xué)習(xí)過程,讓學(xué)生全員參與,積極交流,充分說理,讓思維從單點(diǎn)模式向多點(diǎn)模式發(fā)展,從而積累數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),發(fā)展數(shù)學(xué)學(xué)科素養(yǎng)。

三、思維驅(qū)動(dòng)——實(shí)現(xiàn)真發(fā)展

驅(qū)動(dòng)式數(shù)學(xué)課堂不僅要求教師要深度解讀教材,準(zhǔn)確定位教學(xué)目標(biāo),把握知識(shí)重難點(diǎn),而且也要關(guān)注和順應(yīng)學(xué)生的心理需求,即學(xué)生對于一些“數(shù)學(xué)規(guī)定”內(nèi)心深處有很多的疑惑,教師應(yīng)追溯知識(shí)的根源,巧設(shè)思維沖突,在思維驅(qū)動(dòng)下引導(dǎo)學(xué)生通過自主探究緊扣數(shù)學(xué)本質(zhì)、打破思維定式,對原有的知識(shí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組,對原有的思維方式重新建構(gòu)。在這一過程中,讓數(shù)學(xué)知識(shí)得以結(jié)構(gòu)化,學(xué)生的思維從表層走向深入。

在“多邊形的面積”整理與復(fù)習(xí)課的教學(xué)中,教師引導(dǎo)學(xué)生回顧本單元各圖形的推導(dǎo)過程,當(dāng)學(xué)生說出平行四邊形面積的推導(dǎo)方法,即把平行四邊形沿高線剪開拼成長方形來進(jìn)行推導(dǎo)時(shí),教師出示特殊的平行四邊形(如圖3),提出問題:像這樣的平行四邊形也可以通過沿高線剪開轉(zhuǎn)化成長方形嗎?是否能用“底×高”來計(jì)算面積呢?教師把問題拋出,引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行思考、交流,從思維進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。

通過教師的追問,各組同學(xué)的激烈爭辯,最后能讓學(xué)生意見一致的結(jié)論是:把平行四邊形分成若干層(高是幾個(gè)單位就分幾層),每層均是高為1個(gè)單位且面積相同的小平行四邊形,把每層的平行四邊形沿高線剪開轉(zhuǎn)化成與它等底等高的小長方形后,每層的平行四邊形的面積就轉(zhuǎn)化成了長方形的面積(具體轉(zhuǎn)化過程如圖3所示)。把幾個(gè)面積相同的長方形的面積進(jìn)行累加,可以得出平行四邊形面積,即“每層個(gè)數(shù)×層數(shù)=總個(gè)數(shù)”的方法來計(jì)算,也就是“面積=底×高”。接著,教師繼續(xù)追問:三角形和梯形的面積也可以用每層個(gè)數(shù)乘層數(shù)來解釋嗎?學(xué)生回答:道理是一樣的,因?yàn)槿切魏吞菪蚊繉用娣e不同,我們要把它拼成每層形狀相同的圖形來計(jì)算,可以用兩個(gè)完全一樣的三角形或兩個(gè)完全一樣的梯形拼在一起計(jì)算出總面積,再除以2(如圖4)。

通過充分說理,學(xué)生發(fā)現(xiàn)求圖形的面積其實(shí)就是計(jì)算圖形中共有多少個(gè)面積單位。從計(jì)數(shù)的本質(zhì)看,就是數(shù)一數(shù)“一行有幾個(gè)面積單位,圖形中共有幾行”,這樣面積計(jì)算就轉(zhuǎn)化成了單位面積的累加過程。通過對知識(shí)的系統(tǒng)化梳理,學(xué)生不僅能掌握本單元的各知識(shí)點(diǎn),還能結(jié)構(gòu)化地理解同一領(lǐng)域內(nèi)容的內(nèi)在聯(lián)系,從概念本質(zhì)上理解知識(shí)背后的道理,讓學(xué)生在思維驅(qū)動(dòng)下深度理解所學(xué)知識(shí)的本質(zhì)內(nèi)涵,有效提升思維素養(yǎng),實(shí)現(xiàn)綜合能力真發(fā)展。

(作者單位:福建省福州市倉山小學(xué))