課程思政協同育人機制與實施路徑探索

錢煒 沈偉 丁曉紅 吳恩啟 丁子珊 申慧敏 劉婧崢

摘要:基于新時代高校“培養什么樣的人,為誰培養人”的核心問題,圍繞如何將高等教育從知識與能力的維度推進到價值維度,回歸教育“初心”的宗旨。結合工科學生的特點,針對目前存在的人文思想和專業教育的不匹配,思政教育和專業教育的融合不夠等問題,根據中國工程教育的要求,系統梳理和深度挖掘專業課程的思政元素。從科學思維方法、工匠精神和愛國情懷等多角度形成與專業課程知識密切相關的思政教學案例庫,融合學校百年歷史,改進教學手段,引入校企協同育人機制,全方位開展課程思政實踐,實現價值引領,為國家智能制造裝備業培養卓越人才。

關鍵詞:課程思政;價值引領;“三全育人”;產教融合

中圖分類號:G 642.0文獻標志碼:A文章編號:1009?895X(2023)03?0305?08

DOI:10.13256/j.cnki.jusst.sse.210113017

Exploration on the Collaborative Education Mechanism and Imple- mentation of Moral Value Education Integrated in Courses

QIAN Wei,SHEN Wei,DING Xiaohong,WU Enqi,DING Zishan,SHEN Huimin,LIU Jingzheng

(School of Mechanical Engineering, University of Shanghai for Science andTechnology, Shanghai, 200093, China)

Abstract:Colleges and universities in the new era are now confronted with the core question about “what kindof talentsaresupposed to be trainedandfor whose interest to train talents”. Inorder tosolve problemssuchasa mismatch between humanistic thoughtand professionaleducation,an insufficient combination of moral value education with professional education, we center on how to promote higher education from the dimension of knowledge and capability to that of value, and on how to remain true to theoriginalpurposeofeducation. ThispaperincorporatestherequirementsofChineseengineering education into all the courses, systematically integrates moral value elements into professional courses for engineering students. During the exploration, the case database of moral value education integrated into professional curriculum knowledge has been built, revolving around scientific thinking, craftsman spirit and patriotic feelings. In combination with the centennial history of the university, the teaching reform focuses on improving the teaching method which introduces the school-enterprise collaborative education mechanism, and on the comprehensive implementation of moral value education in teaching to achieve valueguidanceandcultivateoutstandingtalentsforthenationalintelligentmanufacturingequipment industry.

Keywords:moralvalueeducationintegratedincourses; valueguidance ; threecomprehensive approaches to education ;integration of profession and education

2016年12月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上指出:“要用好課堂教學這個主渠道,思想政治理論課要堅持在改進中加強,其他各門課都要守好一段渠、種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應。”[1] 2018年9月,習近平總書記在全國教育工作大會上進一步強調:“要把立德樹人融入思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節。”[2]課程思政是高校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以習近平總書記關于教育工作的重要論述為根本遵循,它是落實總書記“立德樹人”根本任務的必由之路,也是把思想政治工作貫穿教育教學全過程的必然選擇。2019年9月,上海市教委在全市高校中實施“領航計劃”,上海理工大學和其機械工程學院分別獲批上海市課程思政領航高校和領航學院。本文就新時代高校課程思政協同育人機制與實施路徑作粗淺的探索。

一、課程思政協同育人的重要性

新時代強調課程思政是對教育本質的解蔽和重識,是將教學內容從知識與能力的維度推進到價值維度,回歸教育的“初心”。

(一)新時代的需要

教育是國之大計、黨之大計,新時代需要培養社會主義事業建設者和接班人,需要培養一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義奮斗終身的有用人才。目前,我國教育與新時代的需要之間還存在差距。現實教學中,政治理論課因為其說教形式而無法吸引學生的興趣甚至導致學生反感抵觸。專業課教學過程中,教師僅注重教學過程和知識點的講解,缺乏人文關懷、信念信仰和思想方法,沒有將“鹽”融入湯中,缺少“德”的元素,不利于學生德智體美勞全面發展。因此,需要課程思政和“思政課程”協同育人,使思政課教學在破解其自身的“孤島”現象中更接地氣和更有針對性,也使專業課教學將思想政治教育內容有機融入而更加豐富多彩。課程思政立德樹人,不僅講政治、講理想信念、講樂于奉獻,還講能力、講創新意識,一言以蔽之,課程思政協同育人是對新時代召喚的及時應答。

(二)培養人才的需要

大學是高等教育機構,是為了培養高素質人才而設立的學校。大學擁有豐富的教學資源,為學生提供了良好的學習環境。工科大學是國之重器的搖籃,建設強大的社會主義中國,實現強國夢,首先是培養人才。人才培養最根本的問題是培養什么人、如何培養人以及為誰培養人等。我們是社會主義大學,我們的大學必須承擔起培養社會主義建設者和接班人的歷史使命。要完成這一偉大使命,必須扎根中國大地辦大學,圍繞做人做事的基本道理、社會主義核心價值觀的要求、實現民族復興的理想和責任,深入挖掘課程所蘊含的思想政治教育元素,將其有機融入各類課程教學,實現課程思政協同育人。

(三)一種新的思想政治教育觀

思想政治教育是指“社會或群體用一定的思想觀念、政治觀點、道德規范,對其成員施加有目的、有計劃、有組織的影響,并促使其自主地接受這種影響,從而形成符合一定社會所要求的思想品德的社會實踐活動”[3]。教育是面向人的工程,絕不僅僅是知識的灌輸,而是要在知識和技能的培養過程中將某種精神和某種價值傳遞給受教育者。課程思政開辟了高校思想政治教育的新渠道,它在思政課程這一專門課程和主渠道之外,充分挖掘各類課程的思想政治教育功能,實現思想政治教育載體的拓展、思想政治教育隊伍的擴大、思想政治教育內容的豐富和思想政治教育方法的創新,從而形成一種嶄新的思想政治教育觀。

二、課程思政協同育人機制與路徑

課程思政作為一種嶄新的教育觀,強調尊重教育規律,堅持立德樹人。所有課程都有立德育人的功能,所有教師都有立德育人的職責,所有課堂都是立德樹人的主渠道,其實質在于形成“三全育人”,即全員育人、全過程育人、全方位育人的教育局面。

(一)依據專業學生特點設計課程,引領全員育人

機械類專業是工科類專業,對工科類學生的要求通常強調思維的邏輯嚴密性、嚴謹和深入,工科思維相對關心解決問題的方法,即針對問題怎么做、用什么方法做。具有工科思維的人,比較嚴肅,思維嚴謹,規則意識強,為了應對將來的就業和競爭,學生更注重專業知識的學習,而對反映人文的學科和價值理性有所忽視,對人文社科課程重視不夠,存在著人文精神和專業教育不匹配,思政教育和專業教育融合不夠等問題。

針對機械專業學生的上述特點,機械工程學院成立了課程思政領導小組,由學院主要領導落實推進課程思政工作。根據教學發展的需要,結合中國工程教育的要求,全面修訂專業課程的教學大綱,將思政內容進行系統梳理和挖掘,形成與專業課程知識密切相關的思政教學案例,思政內容從貼近到融合,進入到潤物細無聲的境界,從而實現價值引領,為國家智能制造裝備業培養卓越人才。課程思政的多學科性有利于“思政課程”汲取營養,“思政課程”始終在關注、學習中央精神上走在其他課程的前面。兩種不同類型的課程同向同行必須要有一種聯動機制,需要推動學校制度創新,包括做好課程的教學設計,創新教學方法,挖掘思政元素,豐富課堂內容,提升學生的參與度等,最終落實引領全員育人的目的。

(二)以校史、學科史、專業史充實課程思政內容

上海理工大學這所巍巍學府,滄桑百年,薪火相傳,弦歌不輟,孕育了一大批愛國青年和志士仁人,滋養了一大批學術精英、工程專家和社會翹楚,為國家和社會培養了十余萬優秀專業人才,享有中國“制造業黃埔軍校”的美譽。學校在融合傳承創新中凝練形成“信義勤愛,思學志遠”的校訓精神,激勵上理人守正出新,砥礪奮進。

機械學科是上海理工大學最悠久的學科之一。早在1912年,同濟德文醫學堂成立了機電、醫科和德文三個專業。1952年,在滬江大學基礎上成立的上海工業學校下設機械、電機和化工三個專業,同濟德文醫工學堂發展為上海機械高等專科學校,上海工業學校更名為華東工業大學,兩者于1997年組建為上海理工大學。2000年之后,隨著國家的強盛和學校的發展,機械學科也得到了迅猛發展,不但取得了博士學位授予權,而且成為教育部綜合改革試點專業、教育部卓越工程師教育培養計劃試點專業。2017年“機械設計制造及其自動化”專業通過中國工程教育認證,并于2019年獲批“雙萬計劃”國家級一流本科專業第一批建設點和上海高校課程思政領航示范專業,2018年“車輛工程”專業通過中國工程教育認證,2020年獲批“雙萬計劃”國家級一流本科專業建設點。這些都已經并繼續充實課程思政內容。更為重要的是,通過校史、學科史和專業發展史的教育,展示我校學科、專業特色,上海理工大學的畢業學生身上深深打上了上理工的 “烙印”,體現學校培養人才的特色?勤奮、務實,服務于社會,承擔制造強國使命。

(三)思政元素融入培養方案、教學大綱

牢牢把握“為誰培養”及“培養什么樣的人”這兩個核心,嚴格依據課程思政要求及育人目標修訂培養方案和教學大綱,深化“課程”與“思政”的融合,增加世界觀、人生觀、價值觀、家國情懷、專業特色、工程倫理、社會發展需求等內容。這些內容可以提高學生學習專業知識的興趣,從而將全過程育人的理念運用到培養體系中,將課程思政貫穿培養方案的始終,使學生在大學不同的學習階段都能體會到課程思政的教育引領。

機械工程學院思政課程團隊與馬克思主義學院思政課程團隊集體備課,探索課程思政建設之路,多學科多視角打磨課程思政教學內容、價值觀植入方式,深度挖掘課程思政案例,將德育元素以及建黨百年大背景下的思政教育融入專業課教育。

(四)專業課程體系協同育人

專業課及其課堂是課程思政的落腳點和實施地。課程思政與“思政課程”同向同行對于專業課教師而言,不論是政治素養還是綜合教學能力都提出了更高的要求。專業課教師不僅要有扎實的學識和精湛的業務,而且要正確把握國家的戰略發展和黨的創新理論。這樣才能使得專業知識與思政元素有效融合,從而在專業知識和技能的傳授過程中體現協同育人的建設目標。在課程思政建設過程中,還應充分發揮黨員教師在課程思政建設過程中先鋒模范的作用。

教師在課程思政協同育人中起著關鍵作用,除了積極投身課程思政外,還要言傳身教,創新授課方式,使用多媒體、翻轉課堂等手段呈現課程思政內容,深度挖掘課程思政元素。如通過典型案例,發動學生主動參與到課程思政教學實踐中來,把嚴謹求實、家國情懷、工匠精神、理想信念等傳授給學生,從而實現專業課程體系協同育人的教學目標。

特別要提高青年教師的育德能力,在師德師風及教學技能上發揮老教師的指導作用,協助學院培養青年教師,幫助青年教師站好講臺,過“教學關”充當課程思政的主力軍。

三、校企協同育人是課程思政協同育人機制的重要組成部分

上海理工大學始終秉承人才培養為根本,以行業產業發展為依托,產學研相結合的辦學傳統,積極探索應用研究型地方大學產教融合培養機制[4]。近年來,隨著經濟結構的不斷調整和產業構架的持續優化升級,教育供給側改革成為人才培養適應社會變化、時代發展的必然選擇。目前我國高校畢業生仍然存在單一的教學模式使理論與實踐分離,學生知識應用和創新能力不足[5],解決復雜問題能力弱,缺乏正確價值觀的引導和政治素養不足等問題。因此,推進高校教育改革、發展校企合作教育是迎接挑戰的重要教育模式[6],探索完善人才培養機制是培養高水平高素質創新型技術人才的關鍵。產教融合、校企協同育人創新機制通過整合高校、企業優勢資源,聚焦人才培養全過程,為提升高校人才培養質量提供了行之有效的方法路徑。機械工程學院堅持圍繞學校“對接行業,改造專業,引導就業,鼓勵創業”的育人理念,實施產教融合、校企合作培養育人模式,提出并不斷完善“1+N ”開放式校企協作育人聯盟,打造具有鮮明特色的“產業技術學院”,不斷健全并完善校企協同育人機制。

(一)以產業技術學院為依托,突破協同育人機制障礙

產業學院并非傳統意義上的學院,而是高校和企業貫徹落實校企協同育人模式的一種機制創新探索,是通過整合雙方優勢教學資源,多主體參與人才共育共管過程,在人才培養目標、培養方案、管理機制和保障制度等方面進行深入的交流與合作從而建立的實踐教學基地。針對人才培養過程中出現的授課內容難以適應產業最新技術發展、學生缺乏創新實踐平臺、企業豐富教育資源無法有效助力人才培養等問題,上海理工大學致力于推進產業技術學院發展,以產業技術學院為依托,突破協同育人機制障礙。借助產業技術學院育人平臺,將專業知識教學、課程思政育人的場所延伸至企業乃至工廠生產車間,促使企業優勢思政資源得到充分的利用,為服務企業、服務社會培養更多德才兼備高素質技術人才。通過校企協同,將思政教育、專業教學、實踐能力培養三位一體有機結合,產業技術學院聚焦行業發展趨勢,為突破校企合作機制障礙,更好地打造課程教學“大思政”新格局提供了保障。

(二)以校、企為主體,促進校企協同育人優勢互補

人才培養是多方合作協同育人的教學實踐結果。校企協同育人以其獨具特色的多方聯合辦學機制,集高校企業二者之所長,有利于共建互利共贏的良好局面。高校和企業由于教學資源的不同,在人才培養過程中承擔著不同的職責。高校依托豐富的人才資源、教學環境和教師資源肩負理論教學職責,通過培養學生良好的學習習慣,傳授基本專業知識理論,并幫助學生樹立正確的世界觀、價值觀、人生觀,為學生走進企業,步入社會奠定堅實的理論和素質基礎。企業以其優良的企業文化、先進的技術設備和經驗豐富的工程團隊承擔技能指導和實踐教學任務,培養學生創新實踐能力及精益求精的工作理念。高校、企業作為產業技術學院創新人才培養模式的主體,通過優勢互補、強強聯合的方式為提升人才培養質量提供強有力的支撐。在與上海振華港機、上海機床廠等企業合作過程中,上海理工大學積極推進企業工程師到校授課教學制度的建立與完善,通過企業工程師在學院開展專題講座的形式,向學生傳授行業最新發展前沿和設計技術。同時,在授課過程中融入思政元素,結合企業社會責任與家國情懷,加強學生的思政教育,培養學生愛國主義情懷和工匠精神;結合企業承擔的國家級項目,以行業技術發展、大型裝備前沿課題為背景,通過一個個鮮活的工程案例開展課程思政教學,充分發揮好課程的思想引領和價值導向的作用。此外,產業技術學院通過校企合作修訂課程培養體系、編寫課程思政案例與教材等方式不斷深化校企協同育人合作,不斷完善課程思政育人體系建設,從源頭上開啟并貫穿育人全過程的校企協同育人機制模式。

(三)以多途徑為手段,推進校企協同育人機制臻于完善

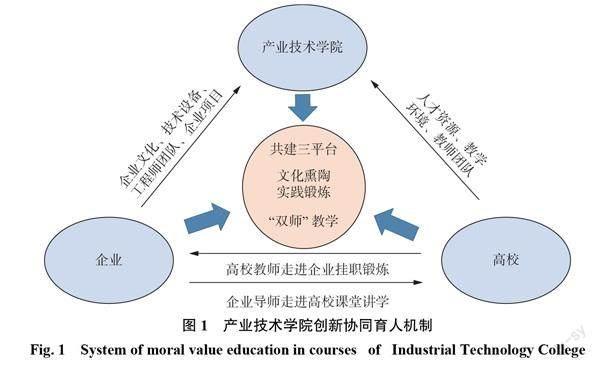

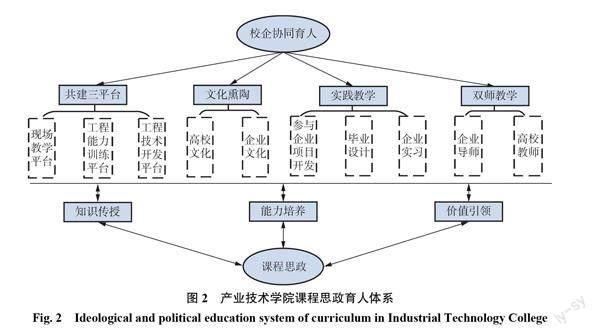

校企協同育人機制旨在通過整合校企雙方資源,積極對接地方新興產業、龍頭產業、支柱產業,培養高水平應用型人才。滿足企業發展需求的優秀應用型人才需要具備多方面的特質,如知識結構完整、專業知識扎實、實踐動手能力強,有較高的道德修養和職業素養等。校企合作是以合作共贏為最終目的的,而二者更深層次的合作是讓企業和高校實現真正的資源共享,平臺共建,形成產業技術學院創新協同育人機制(見圖1)。產業技術學院課程思政育人體系如圖2所示。

1.以“三個平臺”為支撐,完善人才培養過程

依托產業技術學院,以課程思政引領校企共建三個平臺,即現場教學平臺、工程能力訓練平臺和工程技術開發平臺,深化校企協同育人機制體系,完善人才培養過程。三個平臺的建立為高素質卓越人才的培養提供了從專業理論知識學習到工程實踐能力培養的基本保障。

工程認知階段,應注重學生專業理論知識聯系工程實踐的能力培養。通過現場教學,學生把所學知識創新應用到工程實踐中。在此階段學習過程中,除高校承擔專業知識理論教學任務外,企業也負責部分認知教學任務,教學內容涵蓋企業規模、產品種類、特點、生產工藝、生產設備、企業文化、管理模式及制度體系等,為后續學生更好地進行企業實踐奠定理論基礎。在工程實踐階段,注重學生工程實踐能力的提升。由企業、學校雙導師教學團隊共同教授相關工藝以及企業案例等方面的內容,讓學生理解掌握實際生產與理想生產條件的差異,避免專業知識教條式應用,培養學生結合實際、具體問題具體分析的能力、創新應用能力和實踐操作能力。之后在崗位體驗階段,通過工程能力訓練平臺及工程技術開發平臺的應用,讓學生在“實戰”中不斷磨練自身專業技能和專業素質,在參與操作實踐中培養發現問題、解決問題的能力和工程師思維能力。同時,學生進入車間,熟悉車間的基本情況和特點為日后的學習和生產實踐打下基礎。在畢業設計階段,學生以企業實際生產項目為研究題目開展畢業設計,在企業與學校導師的共同指導下,結合自身參與企業實踐經驗,以實踐豐富專業理論知識,最后以專業理論知識指導實踐,進一步提升理論聯系實踐、創新應用于實踐的能力。

2.以文化熏陶為抓手,營造人才培養氛圍

高校校園文化和企業價值文化同樣是校企協作育人的重要資源。高校擁有悠久的教學歷史和雄厚的教學實力,在豐富的辦學實踐活動中形成了獨具特色的校園文化,它潛移默化引導學生成長,鼓舞學生奮發向上,促進學生塑造正確的價值觀念,對德才兼備卓越人才培養起著至關重要的作用。校園文化是一門育德育人的隱形課程,在結合自身辦學特色的基礎之上,緊緊圍繞立德樹人的根本任務,融入愛黨、愛國、愛社會主義、愛人民、愛集體,弘揚中國特色社會主義文化,踐行社會主義核心價值觀教育、法治教育、中華優秀傳統文化教育,與教學課程體系、社會實踐同向同行,協同育人。企業文化以企業精神為核心價值體系,反映企業的信念和追求。

通過對企業文化的了解和學習,引導學生理解并踐行各行業的職業精神和職業規范,培養愛崗敬業、創新精神、創造意識和創業能力。如上海振華港機集團公司以“發展企業、振興中華、造福員工、成就個人”為己任,堅持“自主創新、精細管理、科學發展”的管理理念等,為校企協同育人機制提供了豐富的育人資源。

3.以實踐鍛煉為路徑,提升人才培養質量

實踐是理論學習的深化。學生通過參與企業項目開發實踐,用學到的理論知識指導實踐,形成理論知識學習與實踐應用的良性循環,從而進一步激發學生學習興趣,提升學習積極性與能動性。產業技術學院合作企業大多承擔多項國家重點項目,團隊通過了解、參與這些項目內容,發掘機械專業知識在國家建設中的重要支撐作用,增強學生的專業自信。教師在引導學生注重工程實踐、能力培養和提升綜合素質的同時,幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,強化青年學生的責任意識和擔當精神。例如,合作企業上海振華港機集團承擔了多項國家重點項目,創造了多個世界第一,將這些大國重器蘊含的重要意義轉化為思政元素融入企業實踐教學過程,提升實踐育人效益。校企協同育人為學生創造了更多深入生產一線、與具有豐富經驗的技術人員交流的機會,讓學生在接觸中切實地感受能工巧匠們敬業、專注、創新的精神和“工匠精神”,并通過開展以企業生產實際為課題的畢業設計實踐、企業實習,能有效增強學生獨立思考意識,培養學生發現問題,解決問題的能力。

4.以“雙師”教學為互補,穩固人才培養基礎

校企協作育人,“雙師”型教學隊伍為人才培養提供了保障。高校教師和企業工程師各有優勢,高校教師具有完整的理論知識和豐富的教學經驗,但是缺乏對產業發展的充分了解和實際操作經驗。企業工程師有實踐經驗和理論運用能力,教學能力相對較弱。為實現高校教師和企業工程師的優勢互補,我們試行雙向聘任制,高校教師在企業兼職或掛職鍛煉,企業專家到學校兼任講師,通過集中研討、備課、培訓等方式實現“雙師”教學互補,通過真實案例分析,給學生提供全方位、高品質的教學。在“雙師型”教學隊伍的培養下,學生更易獲得全方位培養,從而實現校企之間的順利銜接。

四、實踐課程思政協同育人機制中尚存的問題及其對策

實踐課程思政協同育人機制,目前尚存一些問題。對此,我們嘗試提出一些改進的建議和對策。

(一)課程中的思政元素發掘不夠

思政元素是開展課程思政教學的關鍵。目前在實施課程思政過程中存在兩類問題:一是由于工科教師的學術慣性思維,存在片面追求學科知識的所謂“客觀、中立與價值無涉”,認為學科課程應該堅持“絕對的客觀”,而不去發掘學科知識所蘊含的精神價值的情況;二是教師試圖去挖掘思政元素,但無法準確把握學科專業特點,將專業課講授成思想政治理論課,或者讓課程停留在簡單的知識傳遞層面,難以達到知識傳授與價值引領同頻共振的教學效果。

為此,教師須要在“大思政”的育人格局下,多維度挖掘思政元素。教師要發掘學科知識所蘊含的精神價值:從學科的發展中挖掘勇于追求真理的探索精神,從科學發現中挖掘敢于質疑權威的創新精神,從技術發明中挖掘推動社會發展進步的責任意識。教師要教育引導學生擺正“為學”與“為人”的位置,搞清楚做人、做事、做學問的關系,使其明白做人做事的基本道理;將社會主義核心價值觀有機融合到各門課程的教學,圍繞國家、社會、個人等不同層面進行解讀和融入,幫助大學生解決成長過程中出現的理想信念模糊、價值取向扭曲等價值觀偏差問題;牢記中華民族偉大復興的理想與責任,把專業知識傳授與中國特色社會主義偉大實踐聯系起來,民族復興的光輝前景與永久奮斗精神結合起來,引導學生跟上新時代,積極追尋實現個人價值與理想抱負的路徑平臺。

(二)理論教育和實踐活動難以有機結合

課程思政既是個理論問題,也是個實踐問題。學生的思想水平、政治覺悟、道德品質、文化素養,最終要體現在實際行動中。目前在課堂環節,雖然知識傳授過程中融入了思政元素、思政案例,但缺乏多元考核辦法,尤其缺乏將學生的認知、情感、價值觀等內容納入其中,難以精準反映學生成長成才情況,無法系統反映知識傳授與價值引領的結合程度。

為此,教師須要做好理論教學與實踐教學的相互支撐。在理論教學過程中,教師運用案例分析、小組討論、情景模擬等教學方式組織教學,教育引導學生對理論焦點和社會熱點問題進行分析和討論,通過課內實踐教學充分激發學生的自主學習能力,增強學生學習的自覺性和自信心;在理論教學以外,教師設置相應的實踐活動,組織學生在課外開展考察、調研、專業實習、社會服務等與自己成長成才密切相關的實踐活動,以調動學生自我教育的熱情,強化課內學到的理論知識,提高知識運用能力。在理論與實踐環節中,應當緊扣教育的本質和初心,強化實踐育人,提高實踐教學比重,完善產學合作協同育人模式,建立專業實踐育人基地,將顯性教育與隱性教育有機結合在一起,使課堂所學不僅裝進學生的腦袋里,更要落實到行動上,以達到以知促行、以行求知、知行合一的目標要求,實現學生對專業知識與價值引領的知情意行合一。

(三)課程思政元素挖掘“同質化”問題

育人為本、德育為先是工科教師做好課程追求的最終目標[7]。高校專業課教師在進行課程思政教學時,針對每一門課程特有的育人元素,充分挖掘課程思政元素,將思政教學內容融入到各自的專業課教學過程中,創新課程思政教學方法,豐富課堂教學內容,使學生在認知上對教學內容產生認同,循序漸進地提高學生的思政素養。但在具體專業課程挖掘思政元素時,容易形成“同質化”的傾向,把“思政元素”和“價值引領”都歸結為愛國和奉獻,若每門專業課都如此強調,容易致使學生對其有反感情緒。因此,應對課程思政元素的挖掘和價值引領需要進行系統設計,統一規劃,緊緊圍繞堅定學生理想信念,以愛黨、愛國、愛社會主義為主線,圍繞政治認同、家國情懷、文化素養、憲法法治意識、道德修養等重點優化課程思政內容,系統進行中國特色社會主義和中國夢教育、社會主義核心價值觀教育、法制教育、勞動教育、心里健康教育、中華優秀傳統文化教育。特別對于工學類專業課程,要注重強化學生工程倫理教育,培養學生精益求精的工匠精神,激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當。引導教師根據各門專業課程特點,挖掘不同的思政元素時要避免“同質化”傾向。

五、結語

學校課程思政建設實踐表明,高校只要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,切實貫徹習近平總書記在全國高校思想政治工作會議和全國教育工作會議上的重要指示,并將其融入課程思政協同育人機制中,堅持把立德樹人作為根本任務,堅持以人民為中心發展教育,在實踐中不斷健全完善這一“機制”,就一定能實現教育的改革創新。當然,課程思政作為一項系統工程,目前尚處在起步階段,我們的探索也剛剛開始,需要不斷深入探究課程思政教學規律,全面加強體系化、規范化建設,科學實施考核評估與效果評價等工作。我們將以“久久為功”精神,持之以恒推進課程思政改革試點,完善體制機制保障,發揮思政課在價值引導中的“群舞中領舞”作用[8]。只要我們不忘初心,牢記使命,堅定方向,把課程思政協同育人機制作為使命來履行,我們一定能落實好立德樹人的根本任務。

參考文獻:

[1]習近平.把思想政治工作貫穿教育教學全過程 [EB/OL].(2016-12-08)[2020-12-02].http://www. xinhuanet.com/politics/2016?12/08/c_1120082577.htm.

[2]習近平.習近平在全國教育大會上強調堅持中國特色社會主義教育發展道路培養德智體美勞全面[EB/OL].(2018-09-10)[2020-12-02].https://baijiahao.baidu.com/ s?id=1611234575766690445&wfr=spider&for=pc.

[3]陳萬柏, 張耀燦.思想政治教育學原理[M].3版.北京:高等教育出版社, 2015.

[4]錢煒, 丁曉紅, 沈偉, 等.應用研究型地方大學產教融合培養機制探索[J].高等工程教育研究 , 2020(2):130?134.

[5]丁曉紅, 李郝林, 錢煒.基于成果導向的機械工程創新人才培養模式[J].高等工程教育研究 , 2017(1):119?122;144.

[6]楊華勇, 張煒, 吳藍迪.面向中國制造2025的校企合作教育模式與改革策略研究[J].高等工程教育研究 , 2017(3):60?65.

[7]代德偉, 蔡云龍.新時代高校工科教師實踐課程思政的邏輯與路徑[J].揚州大學學報(高教研究版), 2020,24(5):57?61.

[8]高德毅, 宗愛東.從思政課程到課程思政:從戰略高度構建高校思想政治教育課程體系[J].中國高等教育, 2017(1):43?46.

(編輯:程愛婕)