追求理解的游記單元整體教學(xué)實(shí)踐

郭成亮

[摘 要]追求理解的單元整體教學(xué)設(shè)計(jì),從單元組文出發(fā)提煉學(xué)習(xí)任務(wù),確定單元整體教學(xué)目標(biāo)。強(qiáng)化語文知識在社會生活中的運(yùn)用,創(chuàng)設(shè)有層級性的表現(xiàn)性任務(wù),以真實(shí)任務(wù)情境驅(qū)動,發(fā)揮學(xué)生的學(xué)習(xí)能動性。引導(dǎo)學(xué)生品讀游記散文中的相似思維,由意讀言,由言得意,言意兼得,在理解建構(gòu)、遷移運(yùn)用中提高學(xué)生的言語思維能力。

[關(guān)鍵詞]追求理解; 任務(wù);游記單元;單元整體教學(xué);言語思維能力

[中圖分類號]??? G633.3??????????? [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]??? A????????? [文章編號]??? 1674-6058(2024)13-0001-03

統(tǒng)編語文教材八年級下冊第五單元安排了四篇游記散文,分別是《壺口瀑布》《在長江源頭各拉丹東》《登勃朗峰》和《一滴水經(jīng)過麗江》,相應(yīng)的單元寫作主題是“學(xué)寫游記”。教師應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)游記散文的文體特征,梳理游蹤,聚焦風(fēng)貌,由景及人,由物及理,關(guān)聯(lián)融合,領(lǐng)悟、內(nèi)化文中的言語思維規(guī)律。

依據(jù)新課標(biāo),創(chuàng)設(shè)有層級性的表現(xiàn)性任務(wù),采用單元整體教學(xué)方式進(jìn)行整體建構(gòu),探究追求理解的游記單元整體教學(xué)實(shí)踐。

一、分析教學(xué)內(nèi)容和要求,明確教學(xué)目標(biāo)

《追求理解的教學(xué)設(shè)計(jì)》指出,可以具體的結(jié)果為目標(biāo),然后根據(jù)這些結(jié)果相應(yīng)地進(jìn)行逆向設(shè)計(jì)。教師應(yīng)根據(jù)新課標(biāo)和單元整體教學(xué)需求,解讀單元內(nèi)組文的思想內(nèi)容和語言形式,分析范文系統(tǒng)、助讀系統(tǒng)、知識系統(tǒng)、練習(xí)系統(tǒng)等的關(guān)系,發(fā)掘教學(xué)價(jià)值,確定教學(xué)重點(diǎn)。可按照人文主題、學(xué)科能力等確定相應(yīng)的組元標(biāo)準(zhǔn),明確單元整體教學(xué)目標(biāo)。筆者以統(tǒng)編語文教材八年級下冊第五單元這一游記單元的整體教學(xué)實(shí)踐為例,進(jìn)行具體分析。

研讀新課標(biāo),為確定單元主要教學(xué)內(nèi)容和要求奠定基礎(chǔ)。新課標(biāo)提到“欣賞文學(xué)作品,有自己的情感體驗(yàn),初步領(lǐng)悟作品的內(nèi)涵,從中獲得對自然、社會、人生的有益啟示。能對作品中感人的情境和形象說出自己的體驗(yàn),品味作品中富于表現(xiàn)力的語言”[1]。因而,學(xué)生應(yīng)通過游記散文的學(xué)習(xí),感受祖國的山水風(fēng)光,提高審美能力。

閱讀分析單元導(dǎo)語,提煉其中涉及的本單元的教學(xué)目標(biāo)。本單元導(dǎo)語中與“人文主題”相應(yīng)的部分強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)學(xué)生描摹山水風(fēng)光,吟詠人文勝跡;與“語文要素”相應(yīng)的部分強(qiáng)調(diào),通過學(xué)習(xí),理解游記散文的基本要素和特點(diǎn),掌握寫景的角度,學(xué)習(xí)寫景的方法。

分析單元內(nèi)容的結(jié)構(gòu),解讀相應(yīng)課文的內(nèi)容和語言形式的特點(diǎn),明確教讀課文和自讀課文的教學(xué)內(nèi)容和要求之間的關(guān)系。基于課型的特點(diǎn),以教讀帶動自讀。《壺口瀑布》《在長江源頭各拉丹東》這兩篇教讀課文的寫法比較典型,文體特征比較明顯。因而,筆者抓住這兩篇教讀課文,引導(dǎo)學(xué)生比較歸納、總結(jié)思考“這一類”文章的知識并遷移運(yùn)用,以提高學(xué)生的言語思維能力。

勾連單元閱讀、寫作與口語交際教學(xué)的內(nèi)容與要求,以恰切的目標(biāo)統(tǒng)攝教學(xué)。以單元教讀課文為抓手,創(chuàng)設(shè)契合文體特點(diǎn)的任務(wù)作為單元整體教學(xué)重點(diǎn),以教讀帶動自讀,為指導(dǎo)單元寫作、口語交際活動做準(zhǔn)備。

分析練習(xí)系統(tǒng)的目標(biāo)指向,完善單元整體教學(xué)目標(biāo)。筆者通過分析兩篇教讀課文的練習(xí)系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)相關(guān)的學(xué)科知識鑲嵌在習(xí)題中。練習(xí)系統(tǒng)中的習(xí)題是由淺入深排列的。本單元閱讀教學(xué)的重點(diǎn)應(yīng)為“領(lǐng)會作者的思考感悟,理解游記散文中‘所至‘所見‘所感三者之間的關(guān)系,探討游記散文物我相契、主客交融的表達(dá)之道”。

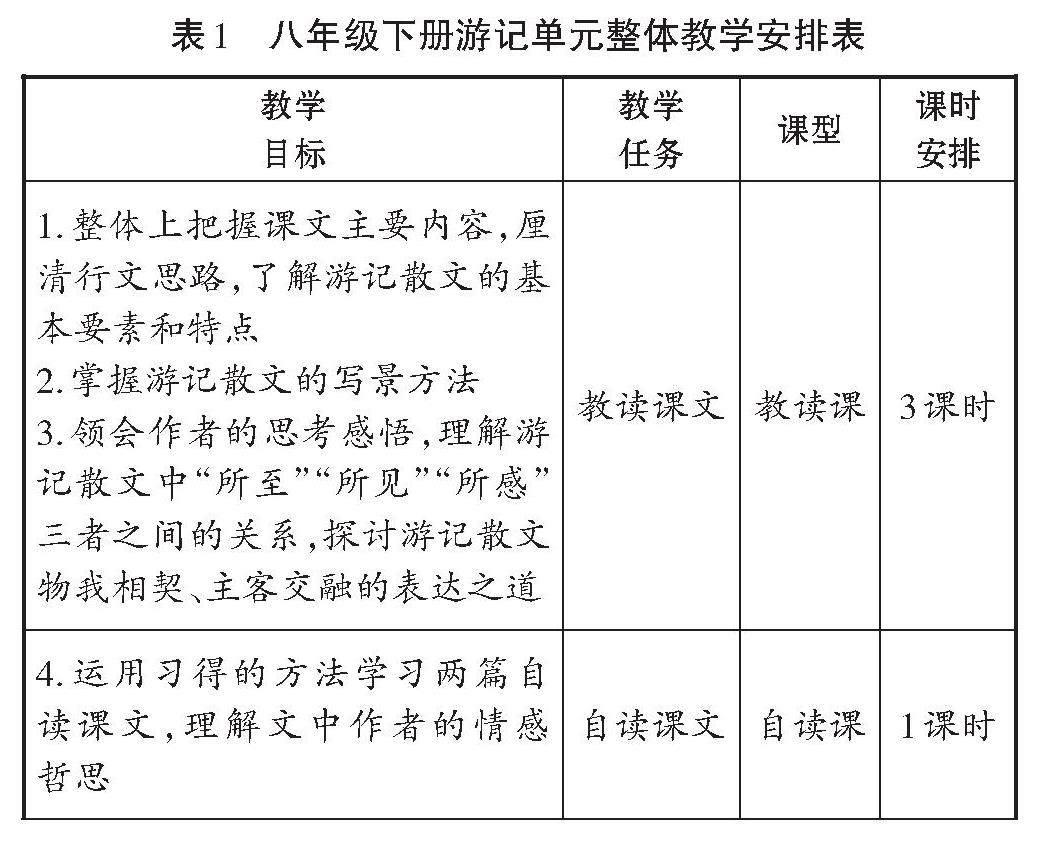

綜上,筆者確定了本單元的教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)任務(wù)以及課時(shí)安排(見表1)。

由于版面有限,筆者重點(diǎn)論述教讀課文的教學(xué)實(shí)踐。

二、以教學(xué)目標(biāo)為導(dǎo)向,創(chuàng)設(shè)有層級性的表現(xiàn)性任務(wù)

單元整體教學(xué)目標(biāo)內(nèi)部具有一定的層級梯度、邏輯關(guān)聯(lián),主要由理解建構(gòu)走向遷移運(yùn)用,這決定了以單元整體教學(xué)目標(biāo)為創(chuàng)設(shè)依據(jù)的任務(wù)也會體現(xiàn)出一定的層級性及邏輯關(guān)聯(lián)。《追求理解的教學(xué)設(shè)計(jì)》指出,當(dāng)學(xué)生將核心概念、知識和技能應(yīng)用于各種情境下的挑戰(zhàn)任務(wù)時(shí),就顯示了他們的理解。在前3課時(shí)的教學(xué)中,筆者創(chuàng)設(shè)了如下情境任務(wù):

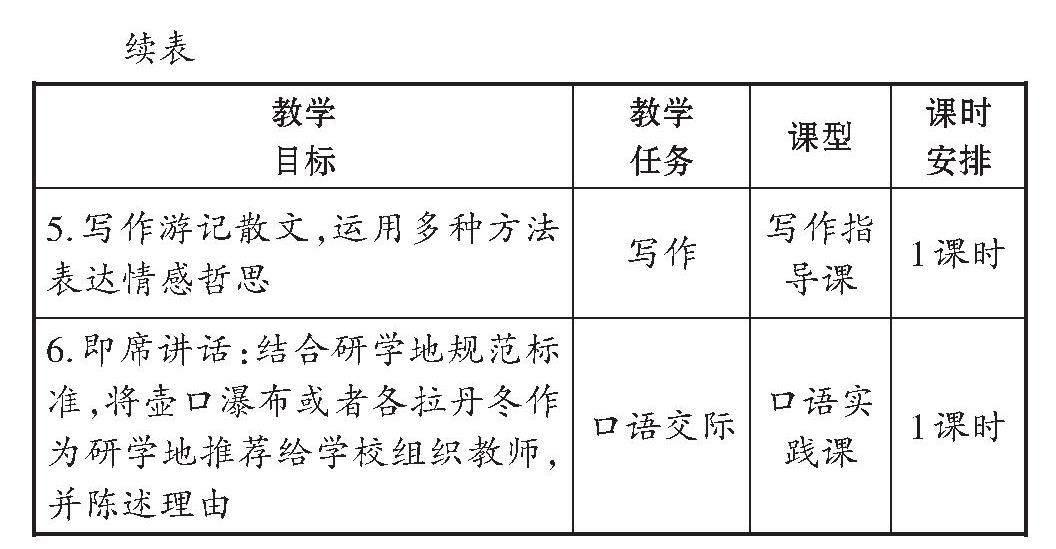

情境導(dǎo)入:學(xué)校每年暑期都會舉辦研學(xué)旅行活動。學(xué)校公布了今年暑期研學(xué)地規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)(見圖1),現(xiàn)請全體初二年級學(xué)生向組織方推薦符合標(biāo)準(zhǔn)的研學(xué)地。

[2024年初二年級暑期研學(xué)地規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1.為自然觀賞型,景象具有鮮明的自然特征。

2.具有思想教育意義,有利于深化認(rèn)識。

3.引發(fā)對自然、人文的思考,有利于培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。 ]

任務(wù)一:閱讀《壺口瀑布》和《在長江源頭各拉丹冬》兩篇課文,從“具有鮮明的自然特征”角度來看,這兩個(gè)地方能否作為研學(xué)地推薦給組織方?

具體要求:表達(dá)閱讀初感,概括景物特征,不要求細(xì)致分析。

思考總結(jié):

《壺口瀑布》:(第2段,雨季)河水兇險(xiǎn)無比—(第3、4段,枯水季節(jié))河水氣象萬千,撞擊石壁后形態(tài)各異—(第5段,腳下的石)河水柔中有剛—(第6段)黃河偉大的性格。

《在長江源頭各拉丹東》:(第1段)各拉丹冬變化多端、雄奇高峻—(第5段)冰雪景象遼闊、浩茫、奇美—(第6段)冰山圖案多樣—(第10、11段)冰窟中的冰體晶瑩閃耀,形態(tài)多樣—(第12~15段))冰面疏松,流水漫溢。

引導(dǎo)學(xué)生深入思考:同一篇文章所展現(xiàn)的同一景物的特征為什么會不一樣?

明確:游覽觀察的地點(diǎn)、時(shí)間以及視角發(fā)生變化,景物特征也隨之發(fā)生變化,且觀察者的內(nèi)心也會產(chǎn)生不同的感受。

游記散文是由游蹤、風(fēng)貌、觀感這三個(gè)要素組成的,品評游記散文的內(nèi)容和形式時(shí)應(yīng)該從這“三要素”入手”[2]。分析游記散文的基本要素,理解游記散文的基本特點(diǎn)是本單元整體教學(xué)的一個(gè)基本目標(biāo),是本單元整體教學(xué)的起始階段必須考慮的。

任務(wù)二:同學(xué)們,如果今年我們選擇這兩個(gè)地方作為研學(xué)地,到了壺口瀑布和各拉丹東,你會在何處拍照?為什么會這樣選擇?說說你的理由。

任務(wù)二引導(dǎo)學(xué)生細(xì)讀課文內(nèi)容,具體分析作者筆下景象的特點(diǎn),探究寫景的方法,品析語言特色。筆者結(jié)合以下教學(xué)片段細(xì)致說明:

生1:我會選擇在枯水季節(jié),依在一塊大石頭上,拍攝河水撞擊石壁后形態(tài)各異的景象。

師:你是從文中哪里讀出這樣的景象特點(diǎn)的?請有感情地朗讀相應(yīng)內(nèi)容。

指導(dǎo)朗讀,思考總結(jié),感受作者筆下景象的特點(diǎn),歸納寫景的方法。朗讀的時(shí)候,應(yīng)讀出驚心動魄的感覺;使描寫擬人化的動詞應(yīng)重讀;“排排”點(diǎn)明濁浪湍急洶涌,也說明石壁之堅(jiān)硬,“霎時(shí)”說明水速之快、力量之強(qiáng),均應(yīng)讀得急促有力。

任務(wù)三:《華夏地理》雜志社每年都會舉行攝影比賽,啟發(fā)人們基于影像思考自然、人文,感受深層內(nèi)涵。如果要選擇在這兩個(gè)地方拍攝的照片參加比賽,并附上理由,你會如何選擇?

在任務(wù)的驅(qū)動下,學(xué)生明確了思考的方向。學(xué)生在完成任務(wù)的過程中品味語言,把寫景的語句讀出情味、讀出哲思。

生2:我會選擇依在一塊大石頭上拍攝的河水撞擊石壁后形態(tài)各異的照片。因?yàn)檫@樣的景象讓人感受到勇往直前、敢于抵抗的精神。

師:請基于之前的朗讀指導(dǎo),抓住重點(diǎn)字詞,再來讀一讀相關(guān)內(nèi)容,其余同學(xué)閉眼傾聽之后說說感受。

生3:寫水又像寫人,河水洶涌澎湃,蘊(yùn)含巨大力量,如同人在面對困難時(shí)積極面對、不畏艱險(xiǎn)。

生4:“撞向石壁”如同人在困難面前敢于抵抗、英勇斗爭。

生5:“排排黃浪”湍急奔涌,河水撞擊石壁后四散成“堆堆白雪”,這能使人感受到無所畏懼、敢于拼搏的精神。

教學(xué)重點(diǎn)指向散文“形散而神不散”的特征,教學(xué)內(nèi)容兼顧“這一篇”與“這一類”;教學(xué)過程注意“形”與“神”的結(jié)合;教學(xué)方法兼顧講解、朗讀、涵泳[3]。筆者以朗讀為抓手,引導(dǎo)學(xué)生深入理解,并引領(lǐng)學(xué)生總結(jié)這兩篇文章具體的寫景方法,以完成本單元整體教學(xué)的第二個(gè)目標(biāo)。

在此基礎(chǔ)上,筆者引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)一步思考:這兩篇文章都描寫了景物,但描寫景物的方法又不盡相同,請做細(xì)致分析。

總結(jié)明確:《壺口瀑布》中多為眼前實(shí)景的生動描繪,在景物描寫中融入人的情感哲思,并由景物的特征展開聯(lián)想和想象。《在長江源頭各拉丹東》中作者并不詳細(xì)描寫眼前實(shí)景,而由眼前的實(shí)景想象它們形成與變化的過程,進(jìn)行虛寫。

三、由感性認(rèn)識上升到理性概括,從理解建構(gòu)走向遷移運(yùn)用

相似思維強(qiáng)調(diào)在兩個(gè)或幾個(gè)具有差異性的事物中發(fā)現(xiàn)它們性質(zhì)上的相似性[4]。相似思維是散文的內(nèi)在特性。情感結(jié)構(gòu)與景物結(jié)構(gòu)的相似關(guān)聯(lián),促使作者到廣闊的對象世界中去獲取知覺材料,表達(dá)生活感悟。

學(xué)生要理解作者的這種感悟,就要探析相似思維,還原言語思維的過程和內(nèi)容,深究作者如何根據(jù)立意具體描繪事物,如何抓住物與人的相似性來突出物象特征,又如何由物及人、聯(lián)想想象、凸顯感悟。

筆者引導(dǎo)學(xué)生聯(lián)想和想象,由物及人,抓住自然與人之間的關(guān)聯(lián)領(lǐng)悟人生哲理。有學(xué)生在閱讀《在長江源頭各拉丹東》后,選擇推薦置身于冰窟拍攝的冰體晶瑩閃耀、形態(tài)多樣的照片,推薦理由是感受到了大自然的雄奇美麗。筆者由此引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)一步思考:作者僅是寫冰體的晶瑩潔白、形態(tài)多樣嗎?還有怎樣的深層內(nèi)涵?學(xué)生通過文字品讀,感受到作者對壯美的各拉丹冬的贊美和熱愛,以及對大自然的永恒與偉力的慨嘆。筆者繼續(xù)引導(dǎo)學(xué)生思考:如何將情感哲思融入景物描寫中?基于前面的任務(wù)探究,學(xué)生總結(jié)得出作者不拘泥于具體景物的描寫,而是由具體景物展開聯(lián)想與想象,以觸發(fā)讀者的深度思考,引發(fā)讀者的共情。

筆者引導(dǎo)學(xué)生比較異同、總結(jié)概括,由感性認(rèn)識上升到理性概括(理解建構(gòu))。

結(jié)合《壺口瀑布》《在長江源頭各拉丹東》這兩篇文章的內(nèi)容思考,相應(yīng)的作者為什么能夠從洶涌澎湃的壺口瀑布、遼闊雄壯的各拉丹東這些自然景象中悟出“情”“理”呢?

思考總結(jié):身體狀況、觀察視角等的變化引發(fā)作者心境的變化;景物特點(diǎn)與人的精神具有內(nèi)在相似性,相應(yīng)的景物特點(diǎn)能引發(fā)作者對自然、人文的思考;黃河——中華民族的母親河,文化條件引發(fā)作者精神層面的思考;各拉丹東——長江的源頭,引發(fā)作者對于自然永恒與運(yùn)動變化的思考。

抒情文的行文思維,主要是對某種獨(dú)特的感情、藝術(shù)感覺、藝術(shù)意境的重復(fù)與渲染。其主要思維路徑:1.由具有相似性質(zhì)的事物或景物(意象)展開;2.抓住某種獨(dú)特的感覺、氣息、韻律展開;3.抓住某種具有張力的情緒展開等[5]。

在學(xué)生理解文章內(nèi)容后,帶領(lǐng)他們梳理表達(dá)情感哲思的兩種類型:由景入情,觸景生情,情景交融,景物描寫帶有很強(qiáng)的主體抒情性;由物及理,觀景生發(fā)理性思考,通過議論抒情直接表達(dá)。

作業(yè)布置(遷移運(yùn)用):運(yùn)用習(xí)得的方法自主學(xué)習(xí)自讀課文《登勃朗峰》《一滴水經(jīng)過麗江》,理解作者的情感哲思。

理解強(qiáng)調(diào)將獲得的學(xué)科素養(yǎng)遷移到其他任務(wù)、領(lǐng)域中,與其他學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)知關(guān)聯(lián)。整理單元課文的過程是引導(dǎo)學(xué)生從組文中獲得核心知識,由感性認(rèn)識上升到理性概括的過程。教師應(yīng)關(guān)注方法、策略,引導(dǎo)學(xué)生建構(gòu)個(gè)性化的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。教讀課學(xué)“法”,自讀課用“法”,促使學(xué)生在遷移運(yùn)用中深化理解并轉(zhuǎn)化為自主閱讀能力。

在追求理解的單元整體教學(xué)中,教師應(yīng)圍繞單元整體教學(xué)目標(biāo),布置有層級性的表現(xiàn)性任務(wù),以真實(shí)任務(wù)情境驅(qū)動,發(fā)揮學(xué)生的學(xué)習(xí)能動性,使學(xué)生由感性認(rèn)識上升到理性概括,從理解建構(gòu)走向遷移運(yùn)用,提高言語思維能力。

[?? 參?? 考?? 文?? 獻(xiàn)?? ]

[1]? 中華人民共和國教育部.義務(wù)教育語文課程標(biāo)準(zhǔn):2022年版[M].北京:北京師范大學(xué)出版社,2022.

[2]? 顧黃初.顧黃初語文教育文集[M].北京:人民教育出版社,2002.

[3]? 張心科.語文有效閱讀教學(xué):精要的內(nèi)容與適宜的形式[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2020.

[4]? 馬正平.高等寫作思維訓(xùn)練教程(第二版)[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2010.

[5]? 徐德湖.習(xí)得思維路徑,發(fā)展言語思維[J].語文教學(xué)通訊,2020(35):18-20.

(責(zé)任編輯??? 農(nóng)越華)