依標扣本,促進語文課程核心素養落地

盧志葵

【摘要】隨著《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱《語文課程標準》)的實施,認真研讀并按照新版課程標準的要求來指導教學,就成了廣大語文教師必須且自覺要做的一件事情。相比于《義務教育語文課程標準(2011版)》,《語文課程標準》提出了“核心素養”的語文課程的總目標,那么如何圍繞“識字與寫字”“閱讀與鑒賞”“表達與交流”“梳理與探究”這幾個教學內容的各年段教學目標,來達成對學生語文核心素養的培養?小學語文統編教材的總編溫儒敏教授指出:只要我們遵循課標精神,尊重教學實際,用好統編教材,在教學實踐中就可以達到潤物無聲的效果,語文課就可以起到“培根鑄魂,啟智增慧“的作用。

【關鍵詞】課程標準? 統編教材? 語文核心素養培養

【中圖分類號】G623.2 ? 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2024)05-0184-03

溫儒敏教授說:以前的語文課標提出過“素養”,但沒有提出“核心”問題,《語文課程標準》提出了四點“核心素養”,讓語文課的定位更加清晰了,對于長期以來語文課是什么,教什么,學什么有了明確的結論。語文新課標明確指出,語文核心素養的“文化自信、語言運用、思維能力、審美創造”這四個方面是整體交融的,要求教師在識字、寫字、閱讀與寫作的建構與梳理過程當中整體地提升學生的核心素養。所以,我們需要就現行教材的內容與語文核心素養的培養目標做一些融合,下面具體說說課程目標跟語文核心素養培養之間的關聯,以及教學實踐中可以借鑒的經驗。

一、“識字與寫字”指向的語文核心素養

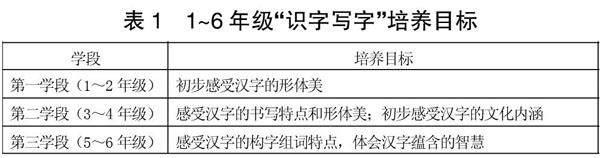

認識字并正確書寫漢字,是學生語言文字運用能力這一核心素養培養的基礎,而《語文課程標準》每個學段對“識字寫字”所蘊含的文化自信核心素養培養目標也是很清晰的(見表1)。

《語文課程標準》要求學生能感受漢字的形體美,體會漢字的文化內涵和蘊含的智慧,因此教學中引導學生學好祖國語言文字,寫好中國字,理解和運用祖國語言文字,能夠激發學生對祖國語言文字的熱愛并且更好地傳承我國優秀的語言文字。比如二年級下冊第三單元以“傳統文化”為主題編排的識字單元,《神州謠》以有韻律的三字經呈現祖國的山川、疆域,可以引導學生發現祖國地域的遼闊,祖國山河的壯美,各民族的團結和睦。《傳統節日》介紹了春節、元宵節、清明節、端午節、乞巧節、中秋節、重陽節等中國傳統節日以及節日習俗,可以引導學生感受我國傳統節日深厚的文化底蘊,培養學生對中華民族傳統節日的熱愛之情;《貝的故事》介紹了貝字的起源、貝的作用以及字形字義,在引導學生整理發現漢字的構字特點,書寫的規律的同時,可以讓學生感受漢語言文字和中華文化的博大精深,源遠流長。《中國美食》中通過一個個美食菜品圖片,學習生字的同時,能了解中國美食文化,從“蒸、煮、煎、炒、燉”等美食烹飪方法的字詞學習中,還能引導學生體會我們中華民族勞動人民的勤勞和智慧,激發學生熱愛勞動的情感進而激發學生的愛國熱情。

二、“閱讀與鑒賞”指向的語文核心素養

現行統編教材內容以“中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化”這三大文化為主題,單元教學的編排形式呈現,教材中無論是古詩文、童謠、童話故事還是革命英雄故事、時代楷模故事,既能為學生打牢掌握祖國語言文字的基石,也為學生習得閱讀與鑒賞的方法和策略,提升語言運用能力與思維能力,獲得美的情感熏陶和提升審美鑒賞的核心素養提供了一個個優質的范例,而且《語文課程標準》中對“閱讀與鑒賞”這一教學目標的設置對學生語文核心素養要達成的目標是逐層遞進的,體現學生核心素養發展的階段性和連續性。比如:第一學段對“閱讀與鑒賞”學段要求中提到:“結合上下文和生活實際理解課文中詞句的意思,在閱讀中積累詞語。”可見,《語文課程標準》對于第一學段“閱讀與鑒賞”目標側重于注重語言積累,在語言積累與運用中發展學生的思維。比如:二年級上冊第一單元的教學重點就是通過誦讀表現自然之美的小短文、詩歌,來讓學生積累并運用表現動作的詞語。《小蝌蚪找媽媽》一課,可以讓學生積累表示動作的這些詞語:“迎上去、追上去、穿衣裳、披紅袍、甩甩頭、搖搖頭”。第二學段“閱讀與鑒賞”的目標要求中提到:“體會課文中關鍵詞句表情達意的作用”,可以看出第二學段“閱讀與鑒賞”目標,除了注重在語言的積累中發展學生的思維,還要求掌握體會語言表情達意作用的方法,就是抓“關鍵詞句”,要求學生在方法習得中提升語言運用能力與思維發展能力。而“初步感受作品中生動的形象和優美的語言”這一教學目標,則是讓學生在“優美的語言”的積累中感受美、發現美,并能用語言表達對美的感受,進而提升審美鑒賞能力。比如三年級下冊第七單元的課文《我們奇妙的世界》《海底世界》中用生動精妙的語言寫出了自然景物的神奇與美好,第七單元語文園地“交流平臺”也在引導學生積累優美生動的詞語和句子。通過比喻句的仿寫練習,引導學生觀察自然美景,并用優美的語言描繪出來,審美創造的能力就在優美詞句的積累與表達中得到提升。第三學段“閱讀與鑒賞”目標中提到:“在閱讀中了解文章的表達順序,體會作者的思想感情,初步領悟文章的基本表達方法。”這一目標要求是學生了解并領悟文章的表達順序、表達方法,其實是要發展學生理清篇章結構層次,提煉寫作方法的邏輯思維,以及遣詞造句的語言運用能力。

三、“表達與交流”指向的語文核心素養

“表達與交流”對于語言運用、思維能力、審美鑒賞核心素養的落實側重于“說”和“寫”的訓練。《語文課程標準》“表達與交流”年段目標中要落實的語文核心素養也是逐層遞進,螺旋上升的。我們來看看各學段對于“表達與交流”中對于“寫”的不同要求:

第一學段要求是“寫話”,在寫話中運用積累到的詞語,這跟第一學段“閱讀與鑒賞”的“在閱讀中積累詞語”的目標要求是相連接的,只有在閱讀中教會學生積累了一定的詞語,鍛煉了思維,學生才可以在“寫話”中得以運用。學生語言文字運用能力的核心素養的培養才能落到實處。

第二學段“表達與交流”的學段目標中提到:“嘗試在習作中運用自己平時積累的語言材料,特別是有新鮮感的詞句。”習作中要運用積累到的有新鮮感的詞語,“有新鮮感的詞句”可能是學生原來沒見過的,也可能是學生接觸過的,熟悉的,但它的組合方式是新的。比如:四年級下冊第10課《綠》中“刮的風是綠的,下的雨是綠的,流的水是綠的,陽光也是綠的”,如果學生在習作中也能有類似的新鮮感的詞句表達:春天,刮的風是溫柔的,下的雨是溫柔的,小草和花兒也是溫柔的”,這一定是在詞語積累基礎上,對語言文字運用有了更高的敏感度,這無疑是學生語言文字運用、思維能力、審美創造能力的一大提升。

第三學段習作要求是“能寫簡單的紀實作文和想象作文,內容具體,感情真實。能根據內容表達的需要,分段表述”,“分段表述”這一要求,其實是要學生在作文時有篇章結構的邏輯思維的呈現。例如:五年級下冊第六單元習作《神奇的探險之旅》的人文主題就是圍繞“思維”的想象作文的寫作。學生首先要理清習作結構層次的基本思路:探險前——探險中——探險后。其次要緊扣“神奇”和“險”來充分發揮想象,這對學生的創造思維是一個不小的挑戰:探險前需要思考挑選怎樣的探險工具,選擇什么伙伴一起探險,探險中需要體現“神奇”和“險”,就要打開感官寫下看到、聽到、聞到、觸到的;探險中還需要思考所帶的探險工具什么時候派上用場,探險伙伴能否在遇險時提供幫助等等。有了行文前的結構層次安排,感官調動、工具使用、伙伴選擇的綜合思考,學生在本次習作中的語言運用、思維能力、審美創造的綜合素養就能得以充分訓練。

四、“梳理與探究”指向的語文核心素養

《語文課程標準》在“梳理與探究”的年段目標中,特別強調了“多種媒介”“跨媒介”學習的學段目標要求。第二學段(3~4年級)并可目標要求“嘗試用表格、圖像、音頻等多種媒介,呈現自己的觀察與探究所得。”第三學段(5~6年級)要求“感受不同媒介的表達效果,學習跨媒介閱讀與運用,初步運用多種方法整理和呈現信息。”

這幾點要求都是以前版本的課標中所沒有的,尤其是“結合其他學科知識解決問題”的跨學科學習,是拓展語文學習空間,提高學生語文學習能力的有效方式。為學生的跨學科閱讀與運用,呈現學習成果指出了明確路徑。例如四年級下冊教材第三單元綜合性學習《輕叩詩歌大門》學習目標:“可以配上插圖,還可以用書法形式展示喜歡的詩”,教師在指導學生編寫詩集時,就可以引導學生用表格的形式給收集到的詩歌分類,還可以用配圖、書法或者配樂朗誦、表演等形式去展示自己喜歡的詩。學生編詩集的綜合性學習成果的呈現需要涉及美術、音樂、數學等多學科的知識。其實,學生學科融合的關鍵是思維的融合,單元綜合性跨學科知識的學習與實踐,讓學生跟生活的聯系更近,在跨學科學習中,實踐能力和合作交流能力得到提升,更有利于促進學生德、智、體、美、勞全面發展,對建立文化自信,培育時代新人,具有很強的優勢。

五、用好統編教材,達成學段目標,培養核心素養

統編小學語文教科書執行主編陳先云說:“用好教材依然是語文教學當務之急。”統編教材是專家精心編寫的,因此,教材也就成了知識、能力、思想教育、審美情趣的載體,利用好教材就可以很好地引導學生“梳理與探究”掌握具有普遍性和規律性的知識,并形成能力。《語文課程標準》指出:“在語文課程中,學生的思維能力、審美創造、文化自信都以語言運用為基礎。”因此,語言文字的運用是語文核心素養培養的基礎,教學中除了要強化落實“識字與寫字”“閱讀與鑒賞”“表達與交流”階段學習目標以外,對知識進行“梳理與探究”是必不可少的,特別是“識字與寫字”這一語用基礎的“梳理與探究”就更為重要。

通過對比閱讀,可見《語文課程標準》特別強調對字詞的“梳理與探究”,第一學段:“觀察字形”,體會漢字部件之間的關系,“梳理學過的字”。第二學段,嘗試“分類整理”學過的字詞,來“幫助自己識字、寫字”。第三學段,“分類整理”學過的字詞,發現所學漢字形、音、義和書寫的特點,發展“獨立識字能力和寫字能力”。

下面以統編教材二年級下冊第三單元識字單元為例,談談低年段單元生字的“梳理與探究”的做法。

1.按偏旁分類整理,發現構字規律

可以結合本單元語文園地“我的發現”,引導學生分類整理本單元生字,發現形聲字的構字規律,記住字形、理解字義。

在“我的發現”的小氣泡中提示了同一偏旁的字相關的字義:“火”和“灬”的字多與“火”有關。“心”和 “忄” 與理想、心理活動有關。“刂”與尖銳鋒利的器具有關,借此就可以引導學生把本單元學習的生字進行分類整理:

(1)與花草蔬菜有關的:菠 茄 菇 艾 菊 蘑 (這些字都是上下結構的,這些字是草字頭,草字頭的字和植物有關。(2)與火有關:炒、烤、燒、爆、燉、燙、煲 、蒸、煎、 煮(火字旁一般表示火在旁邊、周圍,而火在下,火字旁就變成了四點底了。)(3)與錢財有關的:賠、購、賺、貼、貧、貨。(4)與水有關:灣、漂、濃。

2.聯系生活,鞏固識記

本單元學習的生字,很多跟生活密切相關,可以引導學生進行拓展組詞。比如可以用“我是小小美食家”的形式,結合課文中介紹的美食烹飪方法,介紹更多的菜名:蒸魚、煎餃子、紅燒排骨、炒茄子、煮面條、煲湯……還可以玩組詞游戲——“錢”字的用處真不小:賠錢、貼錢、賺錢、管錢、寄錢。課外還可以布置讓學生跟爸爸媽媽一起分類的任務,拓展梳理發現漢字規律更多的好方法。

3.寫字指導

按照第一學段課標漢字書寫目標:“能按基本的筆順規則用硬筆寫字,注意間架結構。”指導寫字也可以從整體規律上入手,引導學生發現寫好字的方法。比如,左右結構的字有些是左窄右寬,有些左寬右窄,有些左右等寬,把寫好漢字的提醒可以歸納成小口令:“一看寬窄、二看高矮,橫平豎直、撇捺舒展。”對某些筆畫的書寫,還要做穿插避讓的提醒,可以用活潑可愛的書寫小錦囊的卡通形象來作書寫提示。筆畫“穿插避讓講和諧”,既可以增加書寫指導的趣味性,也能提升學生課堂書寫的樂趣。

學生梳理與探究識字寫字方法的過程,就是提升識字量,擴大閱讀面的過程,需要引導學生拓展語文學習的外延,借助生活實際來拓展學生的識字量和閱讀面,發展識字寫字能力,均指向落實語言運用能力與思維發展能力,樹立文化自信這一育人目標。

總之,基于教材的體系開展語文教學活動,語文教學才不會亂了分寸,才能從根本上避免語文核心素養的訓練體系遭到破壞,語文基本功訓練才不會落空。《語文課程標準》與前一版課標是銜接的,只要分學段逐步推進,就能達到《語文課程標準》要達到的課程標準。只要我們遵循課標精神,尊重教學實際,用好統編教材,在教學實踐中就可以達到潤物無聲的效果,語文課就可以起到“培根鑄魂,啟智增慧“的作用。

參考文獻:

[1]教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]韓志鵬.新世紀義務教育語文課程兩個標準的比較研究:基于文本分析[D].長沙:湖南師范大學,2013.