看似“普通”卷,筆落驚風雨

孫要強

【摘要】《普通高中數學課程標準(2017年版)》提出數學學科核心素養包括:數學抽象、邏輯推理、數學建模、直觀想象、數學運算和數據分析。本文通過在核心素養視角下,對2018年全國高考I卷理科數學試題的賞析,來發現蘊含在知識數學里的核心素養,感受如何通過紙筆測試來實現核心素養和數學知識的精妙融合。

【關鍵詞】高中數學;高考試題;核心素養

《普通高中數學課程標準(2017年版)》提出數學核心素養是育人價值的集中體現,是學生通過學習而逐步形成的正確價值觀念、必備品格和關鍵能力。其中最為重要的有三個:抽象、推理和建模。數學課程標準修訂組組長史寧中教授認為數學核心素養的本質,是指一個人經過各種形式的數學教育后應該具備的數學特質,可以歸納為“三會”:會用數學的眼光觀察世界;會用數學的思維思考世界;會用數學的語言表達世界。

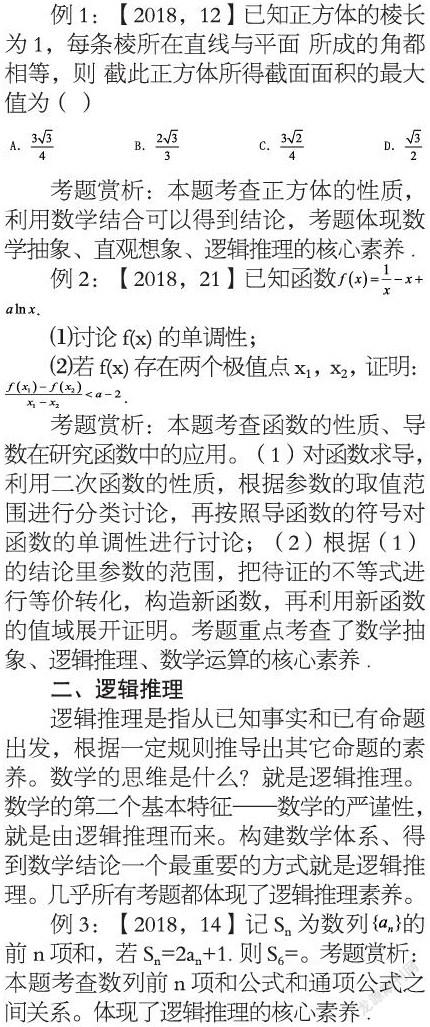

數學核心素養是在平時的數學學習活動和應用的過程中慢慢形成和發展起來的,教師可以通過各種方式方法,在平常的教學活動中培養和提高學生的數學核心素養。考試是對學生學習的一種評價方式,命題者可以通過對試題的設計來關注和了解學生數學核心素養的達成。筆者嘗試從核心素養的視角來賞析2018全國高考I卷理科數學試題,在關注數學知識本質的基礎上,體會題目所蘊含的數學核心素養。該套試題設計以高中數學知識為核心,重點考查學生的基礎知識、基本技能、基本思想和基本活動經驗,重視關注考查學生的數學核心素養。試題設計時,對數學六大核心素養的考查不是獨立的,更多時候是綜合考查,重點關注。第11,12,16,21,23題體現了數學抽象、邏輯推理和數學運算的考查;第7,9,19,22題體現了對邏輯推理、直觀想象和數學運算素養的考查,第17,18題體現了對邏輯推理和直觀想象的考查等。不同的題目對不同核心素養的考查側重有所不同,邏輯推理和數學運算素養在大部分試題里都有所體現。

一、數學抽象

三、數學建模

數學建模是對現實問題進行數學抽象,用數學語言來描述現實問題、從數學角度分析問題,從而解決問題的素養。數學建模是利用數學知識,運用數學手段分析并解決現實問題的基本手段。數學的語言是什么?就是數學建模。數學建模的提出和發展,就有了數學的第三個基本特征——數學應用的廣泛性。數學建模是用數學的語言和從數學的角度來描述現實生活發生的事情,是學生用數學的語言表達世界的重要手段。

考題賞析:本題的背景是現實生活中的產品檢驗問題,通過對二項分布的考查,來關注考生發現問題,提出問題,分析問題,解決問題的能力。(1)由二項分布的概率公式得到關于概率的函數解析式,結合導數在求解函數的最值中的應用求解概率函數的最大值點;(2)(i)根據二項分布的期望公式求解;(ii)比較賠償費用和的期望值與該箱產品所需的檢驗費用的大小得到結論。考題體現數學建模的核心素養。

四、直觀想象

直觀想象是指借助各種形式的幾何直觀,通過空間想象能力來感受事物的形態與變化,利用形態各異的空間形式特別是圖形,理解和解決數學問題的素養。體現直觀想象比較典型的題目有7,9,11,17,18,19等。主要是考核平面向量、函數、立體幾何、解三角形、平面解析幾何等知識的題目,經常通過數形結合來實現直觀想象素養的考核。

五、數學運算

數學運算是指在確定了運算對象以后,利用運算法則來分析從而解決數學問題的素養。解決各種數學問題的最基本手段就是數學運算。

六、數據分析

數據分析是指利用所獲取數據,根據所研究對象的特點,科學運用數學手段對數據進行整理、分析和判斷,最后得到研究對象特有知識的素養。

數學運算和數據分析一般是成對出現的,幾乎在每一道考題都有滲透,這是用數學分析問題、解決問題經常用到的方法。

日本數學家米山國藏曾說過:“一個人在學校階段獲取的數學知識,離開學校以后,如果沒什么機會去用,若干年后很快就忘掉了。然而,即使他們在將來從事與數學研究無關的工作,生活也好,曾經學過的數學思維、解決方法和推理能力等,卻隨時隨地發生作用,使他們終身受益”。作為一個數學教育工作者,不管你的學生將來的工作是否與數學有關,都可以將數學教育的終極培養目標定位為“三會”:會用數學的眼光觀察現實世界;會用數學的思維解決現實生活的問題;會用數學的態度對待生活與工作。“三會”就是最本質的數學核心素養,是超越一切教學內容的數學教學終極目標。數學教育工作者在安排開展各種數學相關活動的時候,既要重視學生知識技能的掌握、對數學本質得理解,更要關注學生數學核心素養的達成,培養全面發展的人。

參考文獻:

[1]教育部.普通高中數學課程標準(2017年版)[M].人民教育出版社,2018.

[2]史寧中,林玉慈,陶劍,郭民.關于高中數學教育中的數學核心素養——史寧中教授訪談之七[J].課程·教材·教法,2017.

[3]謝先成.基于核心素養的《普通高中數學課程標準(2017年版)》解讀——訪數學課程標準修訂組組長、東北師范大學原校長史寧中教授[J].教師教育論壇,2018.