小學數學課堂有效提問的實踐與思考

樊玲

[摘 要] 在新課程改革不斷深入的情況下,教師不僅要與時俱進地樹立以學生為本的教學觀念,還必須要對當下的數學課堂教學情況進行全面的研究。在充分了解各階段的數學教學問題之后,采取有效的方法和手段對教學內容、教學方法、教學模式進行創新改革,全面地利用有效提問來開展實際的小學數學課堂教學。

[關鍵詞] 小學數學;課堂有效提問;實踐;思考

在實際的教學設計過程中,教師必須要根據學生的認知和理解來對教學內容進行全面調整,根據階段性教學目標來進行數學課堂問題的設計。在這個過程當中,教師還必須要考慮學生的個體差異,結合學生數學水平的提升情況來進行課堂教學的調整,巧妙地利用各種問題來引導學生進行思考和探究。這樣不僅能夠打破傳統枯燥乏味的數學課堂對學生思維的禁錮,同時也能夠使學生對實際的數學內容產生較為濃厚的興趣。

一、小學數學課堂教學當中有效提問的實施情況

在以往課堂教學中,大部分教師習慣于根據之前的教學經驗來制定教學方案,以教材為主體來開展相關知識點講解,要求學生通過使勁磨的方式來記住相關的概念、公式、理論。這樣單調枯燥的教學模式很難激發學生的學習興趣,更別提學生主動進行相關知識的思考和學習了。另外,雖然部分教師在課堂上設置這樣的問題,但卻沒有從學生的實際情況出發,而是隨便提出幾個問題讓學生進行思考。這樣缺乏針對性的教學方法,往往很難了解學生的實際學習情況,更別提通過學生的提問效果來進行課堂教學方法的調整和創新了。此外,有的教師習慣于在課堂上隨便提出問題,并沒有根據課程教學進度把握提問的時間,雖然花費較多時間和精力來進行問題的設置和講解,但學生仍然無法在較短的時間內掌握相關的知識,這使得實際的教學效果大打折扣。還有教師為了能夠在這段時間內完成大量的數學知識的教學,在提出數學思考問題之后,很快就公布了相關的答案,這就導致學生才切入問題,而教師就已經進行下一個知識點的講解,從而使學生落后于教師的教學進度,這使得學生對實際的數學課堂有效提問產生嚴重的反感。

二、小學數學課堂有效提問實施的有效措施

(一)科學控制問題難度

在進行數學問題設置之前,教師必須要對教材內容進行全面的分析和研究,充分把握教材的重點和難點,全面地發掘教材當中的趣味元素和生活元素,并利用先進的互聯網絡搜尋一些與教學主題相關的內容,或從學生的具體實際生活和學習入手,引入一些生活化的教學案例和事件。然后,將相關的教學資源進行有機結合,并以此為參考依據來提出一系列的數學問題。需要注意的是,教師必須要充分考慮學生的認知和理解,科學地調控問題的難度,盡可能避免出現問題難度過高而無法解決,難度過低而無法達到教學目的的現象。在學生掌握了簡單的數學問題后,教師再進一步地引導學生進行深層次問題的思考和探究。這樣不僅能夠使學生對數學產生濃厚的興趣,同時還能夠全面培養學生的數學邏輯思維能力和有效提問能力。

例如,在進行“100以內的加法和減法(一)”的教學過程中,教師可以結合學生實際提出生活數學問題“學校組織三年級3個班的學生到自然植物園參觀,一班、二班各有30個人,三班有35個人,四班有34個人。學校準備了兩輛準乘70人的客車,一班和二班的學生能夠合乘一輛車嗎?三班和四班的學生能合乘一輛車嗎?”,以此來導入數學課堂教學。在解題時,教師可以讓學生詳細地進行題目的閱讀,結合自己的生活經驗來進行具體的分析,提取其中的數量關系。然后,教師引導學生思考“想要算出問題一的答案,先要算什么?然后算什么?”讓學生嘗試利用學過的知識來進行,并對學生的計算情況進行點評。在這過程中,教師可以要求學生參考10以內加減法的計算規律來進行練習。在學生掌握了計算方法之后,教師可以讓學生進一步地計算三班、四班學生的乘車情況。然后,讓學生思考“如何快速地利用比賽來解決問題?”并結合教學內容進行深入的教學和指導。

(二)有效構建問題情境

小學生的形象思維較為活躍,但本身的自控能力和理解能力相對較弱,在具體和他們交流當中,若教師利用傳統的課堂教學方式來進行講解,往往很難使學生快速進入學習狀態,更別提使學生在短時間內掌握重難點知識了。因此,教師可以對以往的教學方法進行全面的分析和總結,參考小學階段學生的年齡特性和心理特征,科學合理地保留部分數學教學方法。然后,充分地收集一些學生感興趣的圖片、視頻、音頻、文字、動畫等元素,利用先進的多媒體教學技術為學生構建集生動性、趣味性、直觀性、娛樂性為一體的數學問題教學情境。在巧妙地把握提供的時機之后,利用形式多變和內容多樣的多媒體來提出這樣的問題,這樣不僅能夠有效地吸引學生的注意力,還能夠全面培養學生的數學學習能力和分析理解能力。

(三)科學提出分層問題

在實際的數學課堂教學當中,部分教師習慣于設置統一的問題,要求學生通過思考和探究的方式來解決。在這個過程中,教師對學生的個體情況進行全面的了解,也沒有對學生進行針對性的引導和指導。這不僅會使學生的數學學習存在相對較大的問題,還有可能加大班級當中學生數學水平的兩極分化。基于此,教師需要充分考慮學生的個體差異,充分地遵循學生的認知規律和思維特點,全面地引入小組合作學習的教學模式,將層次相同或不同的6至8個學生劃分為同一個數學合作學習小組,根據小組學生的層次來提出螺旋遞進式的問題,引導學生利用師生交流、生生交流的方式來解決。這樣不僅更加契合學生的學習規律,還能夠有效培養學生的小組合作探究能力和解決問題能力。

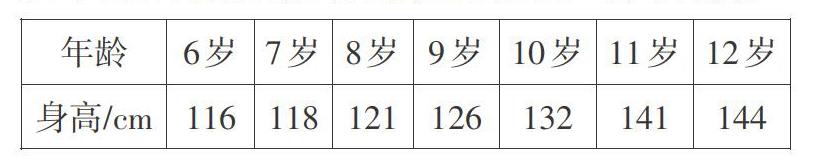

例如,在進行“統計表和條形統計圖(二)”的教學過程中,教師可以向學生展示張楠6到12歲的身高數據統計表,如下圖所示。然后,讓小組學生對統計表中的數據進行觀察,并提出問題“從統計表可以得知哪些信息?”要求學生對其進行分析和討論,通過歸納總結來回答問題,使學生更好地鞏固相關的知識。然后,教師再進一步地提出問題“除統計表外,是否能用其他的方式來進行身高的統計?”“什么是折線統計圖?”“折線統計圖是由什么構成的?”“折線統計圖的數據有怎樣的特點?”等,引導學生結合教材內容回答問題,從而全面加深學生對折線統計圖的概念和定義的理解。教師再利用PPT課件向學生展示繪制折線統計圖的過程,讓學生更清楚地了解折線統計圖當中的制表日期、橫軸、標題、單位、縱軸。最后,教師提出實踐任務,讓小學生利用各種渠道和方式來收集自己感興趣的數據,如,某同學連續10次的語文考試成績、本周的溫度變化情況、本月的降雨情況等,要求學生利用本章節學習過的知識來進行數據的分析和折線統計圖繪制。

綜上所述,教師必須要以全新的眼光來看待小學數學教學問題,充分地參考階段性教學目標和實際教學需求,并制定較高可行性和科學性的數學課堂教學方案。教師還必須要從學生實際入手,科學地控制問題的難度,引導學生由淺入深、逐次遞進地進行學習和思考。另外,教師還可以在對以往的教學方法進行全面的總結之后,充分參考優秀的有效提問教學案例和經驗,巧妙地運用小組合作學習和教學情境,引導學生從多維度、多層次進行學習。這樣不僅能夠提高學生的數學學習的主觀能動性,同時也能夠為小學數學課堂教學有效提問的深入開展奠定良好的基礎。

責任編輯 王 慧