利用可視化學習模式突破小學科學探究課堂的困局

呂恒 邱小雪

摘 要:研究者發現科學教師要在日常科學課堂中落實“發現問題—提出假設—收集事實—整理分析—得出結論—拓展延伸”的循環往復的探究式教學,往往面臨諸多困局。研究者通過摸索發現把可視化學習模式與探究式教學方法在科學課堂上有效融合,有助于讓科學探究課堂走出現在的困局。

關鍵詞:科學探究;可視化學習模式;困局

自然科學教學改革可謂是中國課程改革的先鋒。從二十世紀八九十年代的自然課到現在的科學課堂,教育工作者一直在堅持如何讓學生獲得自行探究科學問題的能力和方法,都著力于培養學生學習的興趣,發現問題的能力和解決問題的方法。通過構建積極動態的課堂環境,引領學生在課堂教學中經歷科學家式的發現問題及探索求真的過程,通過自己動手實驗收集分析事實,總結科學規律,構建科學概念,樹立科學觀念。然而時至今日,在日常科學課堂教學中科學探究仍然受到很多條件的制約。

一、科學探究課堂的困局

隨著科學探究課堂的不斷深入,研究者發現科學教師要在日常科學課堂中落實“發現問題—提出假設—收集事實—整理分析—得出結論—拓展延伸”的循環往復的探究式教學往往面臨諸多困局。

(一)被動學習,引導難

有的科學課堂整個過程都是老師牽著學生的鼻子走,每一步都精細設計好。問題已經預設好,假設只有是與否,實驗觀察每一個操作每一個環節,應該注意什么,要做什么以及不能做什么都由老師想得一清二楚,事先用PPT打好密密麻麻的注意事項……學生要做的就是跟著老師的路子去“探究”。探究應該是使學生通過對客觀事實的收集與梳理、判斷與分析,發現客觀規律,通過層層推理,使他們的邏輯思維得到鍛煉與發展,而上述流于表面的探究是無法達到這樣的效果的。

(二)思維發散,組織難

有的科學課堂,老師充分給予學生思辨的空間,真正調動學生的積極性,創設條件循循善誘,放手讓學生發現問題,師生圍繞一個問題展開非常深入的探究,提出各種假設,充分收集事實,細心整理找出科學規律形成科學概念。師生教學相長,但卻因為花費大量的時間開展探究活動以致學期后期無法按時完成教學計劃任務,導致教學前松后緊,效果大打折扣。又或者前面單元消耗大量課時,學期末時為了完成任務,以極快的速度講授完余下的課程,造成虎頭蛇尾的局面。

(三)主力發言,均衡難

有的科學課堂,老師組織的探究活動總是只有幾個優秀學生能跟得上思路,活躍的課堂其實只是幾位精英主角的表演舞臺,其他能力一般的孩子只能成為觀眾,甚至連當觀眾的興致都沒有,長期下去這部分學生陷入習得性無助的狀態,注意力游離于課堂思路以外,造成學生之間的學習發展很不均衡。

二、構建可視化探究模式突破困局

經過反復推敲與實踐探索,研究者嘗試把可視化學習模式的各個環節及科學探究模式融入科學課程單元教學過程中。

(一)利用可視化資源創設情境,以中心問題突破“引導難”

課堂上出現“引導難”的情況,實際上還是學生習慣被動學習,習慣跟著老師走,學習對象沒能引起他們積極探索的欲望。而利用可視化資源創設情境,并以精準的中心問題引領,既能激發學生主動求知的欲望,又能準確引領學生的思維方向。

例1:在《聲音與生活》單元的導入階段,老師播放集合生活中常見的各種聲音現象的微視頻,引起學生對日常生活中聲音現象的回憶與討論,同時帶出本單元的中心問題“天天聽聲音,你對聲音的了解有多少呢?”

例2:在《微小世界》單元的導入階段,老師播放各種微觀世界中的畫面,同時提出“怎樣能夠親眼看見這樣的世界?”

例3:在《環境和我們》單元的導入階段,老師播放各種污染環境的場面視頻,同時提出“你知道自己正生活在這樣的環境中嗎?”

通過視頻創設情境,結合精準的中心問題,引導學生從感性認知到理性探索的思維過程,讓學生積極投入探索中,突破“引導難”。

(二)利用可視化思維工具分析線索,以思維梳理突破“組織難”

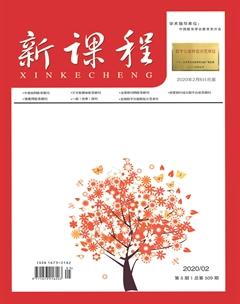

知識建構的過程中,學生的思維是發散的、隨機的、無序的,包括不斷產生的問題,各種各樣的推理、猜想,虛實混雜的現象等等。而發散是思維一旦無法掌控就會導致課堂組織紀律的渙散。因此,在科學探究課堂中,怎樣把這么多線索高效地梳理組織對師生都是很大的挑戰。而利用可視化思維工具,能高效、清晰、準確地幫助學習者理清思路。經過可視化思維工具的分析,對學生發散出方方面面、五花八門的問題進行篩選與梳理。例如:在《聲音與生活》中涉及聲音的產生、傳播速度、距離、聲音有沒有重量、怎樣聽到聲音、聲音的破壞性、聲音的種類、聲音的高低、聲音的強弱、聲音的好處、聲音的振動、聲音的單位、聲音的來源、回聲等等。雖然表達的方法、角度會有區別,但是經過利用思維導圖梳理學生關于聲音的各種問題,其實不外乎還是關于聲音的產生、傳播、大小、高低等幾個共同的問題,見圖1。這樣就可以有明確而統一的探究方向了,同時這是充分尊重學生的興趣與學習欲望的。

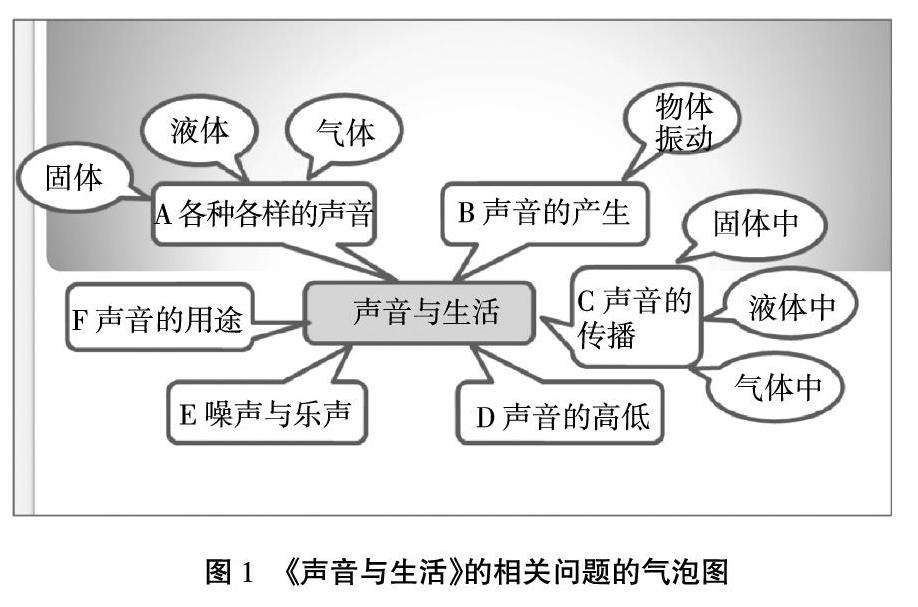

可視化思維工具有多種類型,可以根據不同的課型、不同的探索問題進行合理選擇及使用。例如:在《微小世界》中利用流程圖來梳理使用光學顯微鏡的步驟,見圖2。

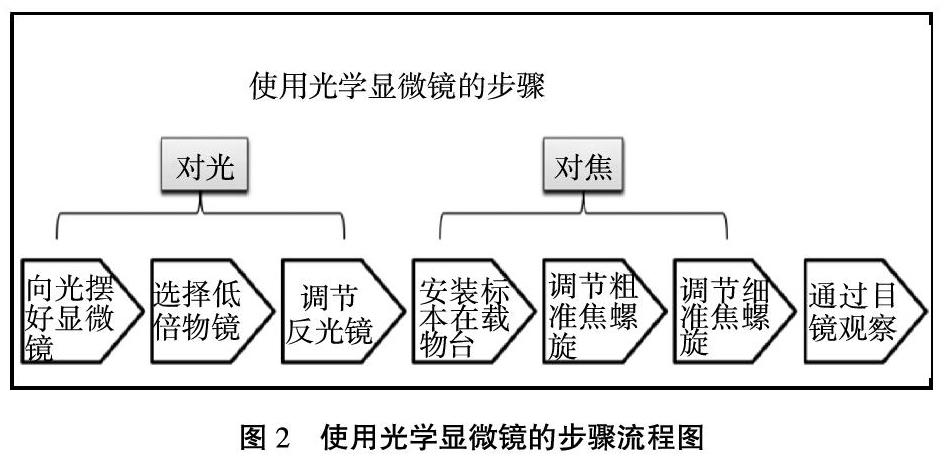

又如:在《一天的垃圾》中,利用蝴蝶圖來分析垃圾分類與否的優劣,見圖3。

當全部學生的思路都能積極有序地投入思維序列中,課堂組織自然高效而有序了。

(三)利用小組協作互動學習活動,以有效的交流與合作突破“均衡難”

在探究學習的過程中,基本都是按照小組協作的形式進行的,但小組合作不等于小組協作,流于形式的表面合作甚至充滿爭執與矛盾,很難合作的情況在課堂教學過程中時有發生。造成這些不和諧、不均衡情況的原因,往往是由于小組分工不能讓組員都滿意又或者組員課堂表現水平參差不齊而造成的。因此,在常規教學時,老師應組織學生對小組成員進行合理分工并安排各個崗位各司其職。針對不同的學習內容,還可以進行合理的工作輪換,以多種形式開展協作。例如:就《聲音與生活》提出問題時可以采用頭腦風暴的形式;《微小世界》中利用顯微鏡探究實驗時則要明確各個崗位責任和具體負責的內容;《垃圾分類》中進行個性化容器設計分享展示活動時,則可以采取世界咖啡的形式……在評價活動匯報時老師抽取任意組員代表小組匯報并作為小組的成果接受評價,其他組員不能在匯報期間進行協助與提醒。這樣做的目的是使他們在小組活動期間充分溝通,保證組員之間能認真表達及聽取意見,保證每一位學生積極參與學習,評價則采取過程性評價,側重對參與過程的評價,以此突破“均衡難”。

在科學探究課堂中運用可視化探究模式還處于探索階段,仍然有很多實踐當中遇到的問題需要關注和思考,隨著研究的深入,通過對教學模式運用策略的研究總結,將會不斷完善與修正教學模式,使其漸趨成熟并不斷發展。

參考文獻:

[1]李克東.《可視化學習行動研究》工作意見[R],2016.

[2]北京桂鑫慈善基金會.劉默耕小學自然課改革探索[M].長江出版傳媒,2015.

[3]劉沛生,姜允珍,張之仁,等.蘭本達的“探究—研討”教學法及其在中國[M].長江出版傳媒,2015.

編輯 郭小琴