“三先三后”教法在小學數學教學的應用

【摘要】本文論述“三先三后”教法在小學數學教學中的應用策略,認為數學教學應該讓學生掌握正確高效的學習方法,提出先理解后記憶、先思考后解題、先訂正后拓展等教學建議,讓學生從“學會”走向“會學”、從“會學”走向“樂學”。

【關鍵詞】小學數學 三先三后教學法 轉化 推理

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)05-0099-03

數學學習要講究方法,只有方法正確才能取得理想的學習效果。學生如果能在學習知識的同時,掌握正確高效的學習方法,就可以讓自己走進一個精彩的數學世界,使自己從“學會”走向“會學”、從“會學”走向“樂學”。本文介紹先理解后記憶、先思考后解題、先訂正后拓展等三種教學方法,以期拋磚引玉,更好地指導學生學好數學。

一、先理解后記憶

部分學生在學習數學時常采用認真聽、使勁練的方法,一開始可能效果還不錯,但時間一久我們就會發現,學生學習數學變得很辛苦,成績不升反降。其實數學學習不應該過于強調記憶,而應該注重理解。數學的概念、規則、方法都要在理解的基礎上進行識記和運用,學生的學習才會變得輕松愉快,記憶才會更加牢固,學習才會更加高效。那么,怎樣幫助學生更好地理解數學知識呢?

(一)“表達說理”激發理性思維

只有理性思維真正參與,才會讓學生從感知層面走向理解層面。“表達說理”無疑是一個激發理性思維的好方法。“表達說理”有很多途徑,例如口頭的言語表達,還有動作表達、圖像表達、算式表達,等等。在教學時,教師要讓學生積極主動地表達出自己的思考和理解,充分調用已有的認知經驗進行表達與交流,進而在不斷地辨析中掌握真理,理解數學知識本質。

其中,我們最常用的是口語表達,即鼓勵學生用自己的話說出數學道理。讓學生把“理”說出來,通過表達說理深入走進理性思維,課堂也會因此展現數學知識的生成過程,揭示數學結論背后的“為什么”,學生會因此透過感覺走進理性的世界。例如在教學“長方形的面積計算”時,我們都知道長方形的面積=長×寬,但是大部分學生只是死記硬背這個公式,并不理解這個公式背后的道理。長是長度、寬也是長度,長度和長度按理只能相加或相減,怎么會乘起來呢?這樣乘起來為什么就是面積呢?通過說理,學生能夠深刻理解公式背后的本質屬性,進而牢固掌握公式的原理和知識的來龍去脈。如果不講理,數學知識就會變得枯燥難懂,這時要識記并靈活運用就很難了。

(二)“數形結合”走向深度理解

數學因為比較嚴謹抽象,所以要學好并不是一件輕而易舉的事。這時如果教師能借助直觀的圖形來幫助分析和思考,可以讓學生深入學習、理解數學知識的本質。因為人類的大腦對形象、生動的圖形有天生的喜愛,圖形會讓我們更容易接受和思考。在日常教學中,常用的圖有方格圖、線段圖、樹形圖等。

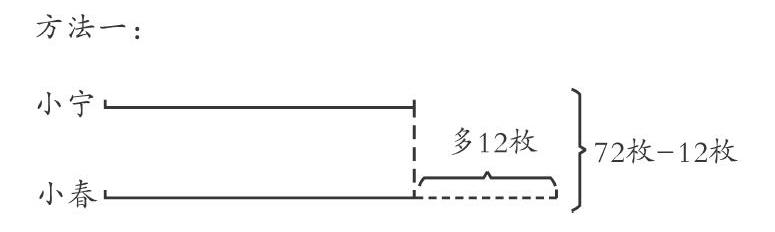

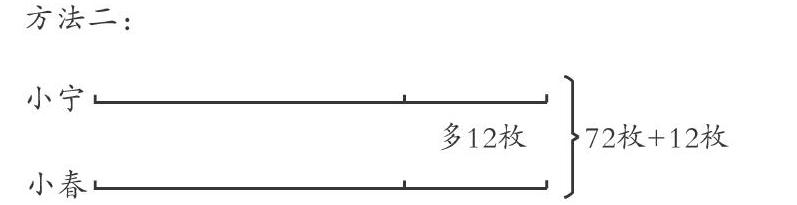

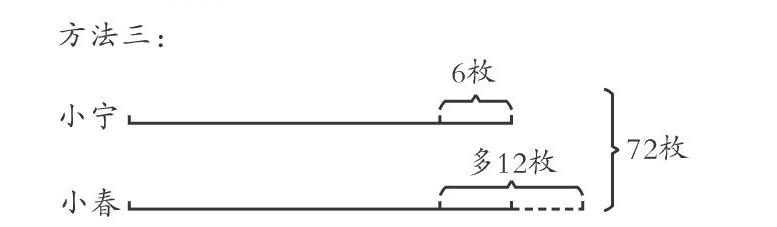

例如,“小寧和小春共有72枚郵票,小春比小寧多12枚郵票。兩人各有多少枚?”學生在解答本題時,由于找不到解題的突破口,導致無從下手。此時,如果先畫圖,把題目的條件和問題在圖形上表示出來,再借圖思考,學生就能想到很多解題的方法。

總數72減去小春比小寧多的12枚,兩人現在的郵票就同樣多了。再除以2就算出小寧有30枚,小春有30加12等于42枚。

總數72加上12兩人的郵票就變得同樣多,再除以2就算出小春有42枚,42減去12就算出小寧有30枚。

郵票總數不變,把小春比小寧多的12枚分一半給小寧,兩人的郵票就變得同樣多。用72除以2得36,小寧有36減6得30枚,小春有36加6得42枚。

可見,直觀的圖形有助于我們把抽象的問題直觀化、解決問題的策略多樣化。另外,利用圖形解決“數”的問題,還有助于我們建立數學模型、方便理解和運用。如在教學《乘法分配律》時,學生常常會把乘法分配律和乘法結合律弄混,如果能運用圖形來理解,則可以輕松得出答案,(6+4)×5=6×5+4×5,即大長方形=黑色長方形+白色長方形。

這樣,當我們把乘法分配律和圖形建立聯系來理解,在運用時就不會混淆。

二、先思考后解題

學習數學很容易被人錯誤地認為做好了題目就是學好了數學,其實學好數學不一定要做很多題,也不是用“刷題”來代替思考。學習數學,關鍵還是要學會思考。先會思考,再來解題,水到渠成。因此,教師要重視引導學生學會數學思考。數學思考的方法很多,這里介紹轉化和推理兩種。

(一)轉化——數學思維的綠色通道

轉化,不但可以使問題化繁為簡、化難為易,而且能提高學生的思維品質。轉化的類型多種多樣,可以把新知轉化為舊知、把復雜的問題轉化為簡單的小問題、把一般的問題轉化為特殊的問題等。無論是數的運算,還是圖形的面積計算或者數學問題解決等,都會用到轉化。可以說,轉化是數學思維的一條綠色通道。

例如,甲、乙兩車分別從A、B兩地同時相對開出,經過2小時相遇,相遇后各自繼續前進,又經1.5小時,甲車到達B地,這時乙車距A地還有35千米,求A、B兩地的距離。這道行程問題,因兩車同時出發到相遇各用2小時,從相遇到甲車到達B地各用1.5小時,在每個階段所用時間相同,因此我們可抓住時間這個不變量進行轉化,把此題轉化為:兩車同時從兩地相向而行,2小時合行了一個全程,1.5小時合行的路程比全程少35千米,由此推出兩車0.5小時合行35千米,則兩車1小時合行35÷0.5=70千米,此時很容易求出A、B兩地相距70×2=140千米。

詳解為:2-1.5=0.5(小時),35÷0.5=70(千米),70×2=140(千米)。

答:A、B兩地的距離為140千米。

該題還可以這樣轉化:把甲、乙兩車看成同向而行,行了3.5小時,甲乙相差35千米,可以求出速度差,35÷3.5=10千米/時。同時可知,乙行2小時的路程甲只需1.5小時,也就是1.5小時的路程差乙要花另外的0.5小時來完成,這樣可以求出乙的速度:10×1.5÷(2-1.5)=15÷0.5=30千米/時。因此總路程是:30×3.5+35或(30+10)×3.5=140千米。

詳解為:35÷3.3=10(千米/時)

10×1.5÷(2-1.5)

=15÷0.5

=30(千米/時)

30×3.5+35=140(千米)或(30+10)×3.5=140(千米)

答:A、B兩地的距離為140千米。

另外,我們還可以將該題轉化為比的知識來解決。由題意知甲車1.5小時行的路程=乙車2小時行的路程,抓住路程相等做轉化得出:甲、乙兩車速度比=甲乙兩車時間比的反比=2∶1.5=4∶3;又因為從出發到相遇再到離開,甲、乙兩車各行了3.5小時,此時抓住時間相等做轉化得出:甲、乙兩車各行3.5小時的路程比=甲、乙兩車的速度比=4∶3,由此推出甲3.5小時比乙3.5小時多行了4-3=1份,而1份恰好是35千米,全程有這樣的4份,所以全程為35×4=140千米。

詳解為:2∶1.5=4∶3

35÷(4-3)=35(千米)

35×4=140(千米)

答:A、B兩地的距離為140千米。

總之,轉化法在數學學習中有著廣泛的應用。如果運用巧妙,一定能旗開得勝,達到事半功倍的效果。因此,教師在平時的數學教學中一定要加強轉化的教學和指導。

(二)推理——數學思維的重要基石

學習數學重在培養學生的邏輯推理能力,這是數學素養的核心。什么是推理呢?推理是指從一些事實出發,依據規則推出其他結論的思維過程。主要包括兩類:一類是從特殊到一般的推理,推理形式主要有歸納、類比;另一類是從一般到特殊的推理,推理形式主要有演繹。無論是哪種推理,都強調其中的邏輯關系。因此,引導學生多開展觀察、比較、猜想、實驗、類比、歸納等很有必要,可以促進學生在推理中體會思考和發展的樂趣。

例如,●○●○○●○○○●()●○○○○○,一共有多少個球?

①觀察顏色,發現顏色出現的循環,進行顏色不同的推理。②觀察個數,發現個數出現的循環,進行個數不同的推理。③將直觀圖形轉化為數字符號的推理。1×5+(1+2+3+4+5)=20。

又如,把前一百個單數(奇數)相加,和是多少?

1+3=4

1+3+5=9

1+3+5+7=16

1+3+5+7+9=25

……

此時,教師可以引導學生觀察思考,得數4、9、16、25分別是2×2、3×3、4×4、5×5,那么此題的答案是不是等于100×100?

數學的本質隱藏在數學知識的內部,很多數學知識都可以用邏輯推理來幫助理解。從邏輯推理的視角開展數學教學不僅可以讓數學變得生動有趣,還可以讓學生感覺到通俗易懂。所以說,推理是指引我們深入思考的“燈塔”,更是用學到的有限知識去迎接未來無限挑戰的利器。

三、先訂正后拓展

在學習數學知識的過程中出錯是難免的,但千萬不要把錯題當作魔鬼,排斥或掩蓋它。很多學生也排斥糾錯。事實上,訂正錯題是數學學習的重要一環,因為錯題能反映學生對新知識的掌握情況,也可以反映學生的理解水平,正視錯誤不僅可以扎實基礎,還可以為進一步拓展提升提供參照。那么,教師該怎樣指導學生訂正數學錯題?如果學生只是為了完成任務而草草了事、流于形式,那是低效的;或者訂正時只是過分關注結果,不深入分析錯因,不注重思維過程,也很難提高學生的水平。所以,教師要引導學生不要只關注一時的糾錯,還應重視后期對錯誤資源的再度利用。

筆者認為,“三環訂正法”可以引導學生養成良好的訂正習慣,幫助學生掌握科學的訂正方法。“三環訂正法”是依據心理學和學科內容科學設計的,包含“診斷錯因,厘清知識”“規范整理,篩選分類”和“定期復習,鞏固遷移”三個環節,分別在當天、周末和月末三個時機應用。

(一)診斷錯因,厘清知識

1.錯題務必當天訂正,訂正之前應仔細閱讀題目,深入思考,找出錯誤所在及原因;如果自己找不出錯因,可以尋求同學或老師的幫助,借助他人力量找出錯因。

2.將錯題抄在便利貼上,注明錯題的來源、頁碼及題號,再寫出錯因,但不能用“我不會”“太粗心了”等寬泛的表述,而應找出與課本對應的具體知識點。

3.在便利貼上自主寫出訂正過程,步驟應盡量翔實。

4.將寫好錯因和正解的便利貼貼在錯題的旁邊,以備老師二次批改。

(二)規范整理,篩選分類

1.每個周末,先把累積在作業本或試卷上的錯題重做一遍,再根據對錯題情況分成“掌握”和“易錯”兩個類別。

2.然后把貼在錯題旁邊的便利貼撕下來,分成兩類(“掌握”和“易錯”)粘貼到錯題本上。

3.“掌握”型的錯題不用再次訂正,“易錯”型的錯題要在錯題本上重新訂正一次,以備老師再次檢查和以后復習利用。

(三)定期復習,鞏固遷移

1.以每月為期,定時復習一次錯題本上的錯題;主要以查漏補缺為主,再開展尋找相似題型進行編題、練習。

2.梳理單元內所學知識,將錯題對應的知識點進行再溫習,形成結構圖。

3.學習小組的四位組員互換錯題本,檢查同學的糾錯情況,總結錯誤類型及原因,并在小組內交流、提醒。

4.總結全組成員的錯誤類型,整合成一份練習卷,各自回答,批改反思。

總之,數學學習需要方法,只有關注學習方法才能實現高效而有味的數學學習。因此,教師不僅要教學生數學知識,更要指導學生學習方法,讓每一名學生因為學習得法而享受數學世界的精彩和有趣。

作者簡介:葛敏輝(1982— ),浙江東陽人,大學本科學歷,高級教師,主要從事小學數學教學與研究。

(責編 林 劍)