學習活動觀在高中英語課堂教學中的應用

[摘 要] 落實學習活動觀是培養學科素養的必要手段之一。目前,學習活動觀在實際應用上存在活動受益面較窄、教師投入的程度不高、學生學習的習慣欠佳等問題。筆者認為,學習活動觀應融入單元教學目標設計、語篇教學設計、拓展性閱讀等各個環節。

[關鍵詞] 學習活動觀;深度教學;融入策略;英語課堂教學

一、學習活動觀的應用意義

活動是英語學習的基本形式,是培養文化意識、發展多元思維、形成學習能力的主要途徑。學習活動觀的提出為整合課程內容、實施深度教學、落實課程總目標提供了有力保障,也為變革學習方式、提升教學效果提供了可操作途徑。學習活動觀符合語言學習的本質要求和學生主體性的原則,是工具性價值和人文性價值融合的語言教育觀,是值得教師去探究和實踐的課堂教學觀念。這一觀念應用于英語課堂教學,就是學生在主題語境引導下,通過聽、說、讀、看、寫等語言技能訓練,開展學習理解、應用實踐、遷移創新等學習活動。

二、英語學習活動觀應用于教學存在的問題

(一)練習型活動受益面較窄

教師呈現新知識后,學生需要有足夠的自主練習時間內化新知。在課堂上,受任務和時間的限制,往往只有少部分學生能得到練習的機會,大多數學生只能觀望,沒有機會練習語言技能,更沒有機會展示自己。因此,教師在課堂上組織練習型活動時,要面向全體學生,使所有學生都有機會展示自己的成果。

(二)教師投入的程度不高

教師的投入程度在很大程度上影響著活動的活躍度。有研究表明,課堂的交互程度和參與度越高,教師的工作量就越大。另外,教師個人情感的投入對課堂活動的順利進行也有一定的影響。如果教師在課堂上總是以師道尊嚴的態度對學生進行空洞的說教,就會使學生感到煩躁,出現逆反心理。蘇霍姆林斯基說:“學校里的學習并不是毫無熱情地把知識從一個頭腦里裝進另一個頭腦里,而是師生之間每時每刻都在進行的心靈的接觸。”課堂教學既是知識傳遞、能力培養的過程,也是情感交流的過程。

(三)學生的學習習慣欠佳

有著良好學習習慣的學生,會在課前進行預習,課中聽講,課后復習鞏固。好的學習習慣能為學生積累豐富的知識,而豐富的語言知識,又能夠幫助學生快速融入學習活動;反之,如果學生學習習慣差,課前不預習,課中不聽講,課后不鞏固,記不得單詞,說不出句子,在活動中,要么當旁觀者,要么當搗蛋鬼,這樣就會嚴重影響課堂活動的順利進行。

三、學習活動觀在英語課堂教學中的應用

(一)在單元教學目標設計中融入學習活動觀

單元是一個相對完整的學習單位,承載主題意義,提供知識學習、技能訓練和策略運用的實踐,學習活動觀應融入單元目標的設計中。

案例:譯林版高一《英語》第一冊第三單元Getting along with others單元目標設計,如表1所示。

(二)在語篇教學設計上融入學習活動觀

高中生在語篇學習中體現出較強的獨立性與深刻性,學習活動既表現為外顯的言語活動,又表現為內在的思維與文化認可,教師要注意課程內容的整合,把核心素養的培養體現在活動中,促進學生的思維進階。

案例:譯林版新教材高一《英語》第三冊第一單元Nature in the balance語篇教學設計,如下所示。

主題語境:環保

語篇類型:紀錄片

語言知識:①語音——聽亞馬孫雨林的介紹

②詞匯——涉及動物與環保的詞匯與短語

③語法——口語和非正式文體中的各種省略現象

④語篇——紀錄片的文本結構和語篇特點

⑤語用——表達人類活動對環境造成的影響

文化知識:環境與人類

語言技能:聽、說、讀、看、寫

學習策略:去圖書館或網絡查找亞馬孫雨林的信息,拓展詞匯,開闊眼界

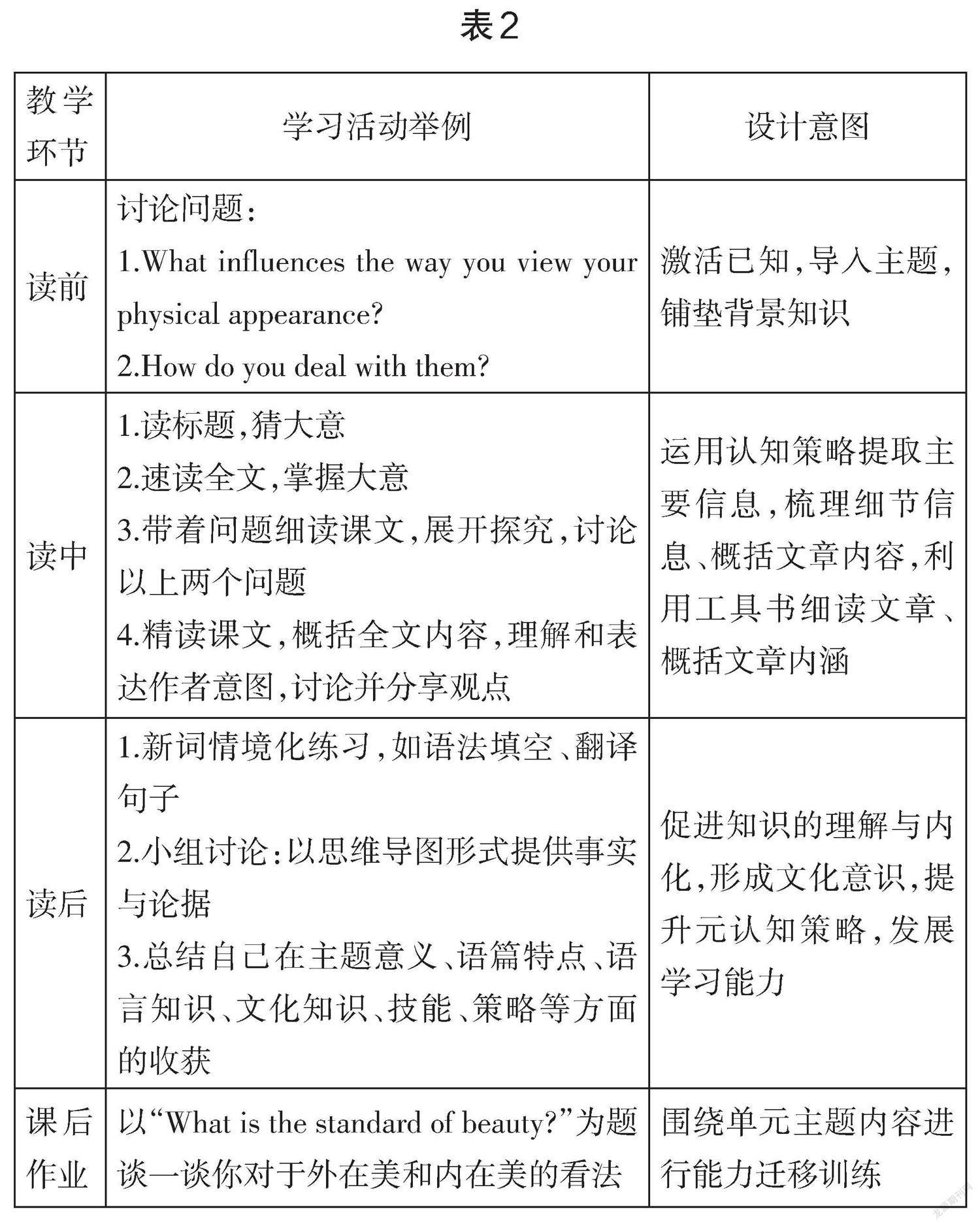

(三)在拓展性閱讀中融入學習活動觀

學科素養下的閱讀課教學,不能僅僅停留在對文章詞匯、細節的理解上,要通過活動的設計,引導學生概括文章大意,分析文本信息,理解文章脈絡,勾畫思維導圖。教師要引導學生通過復述、角色扮演、模擬記者招待會等方式進行語言交流,拓展文化意識。

案例:譯林版新教材高一《英語》第一冊第四單元Extended reading教學設計,如表2所示。

[作者簡介]江虹(1978—? ? ),女,安徽祁門人,祁門縣第一中學,一級教師,研究方向為高中英語教學。

3936500338255