基于學科核心素養的 高中通用技術大單元教學設計

孫念龍

摘要:如何讓技術意識、工程思維、創新設計、圖樣表達、物化能力五方面的學科核心素養真正在課堂上得以培養,是當前高中通用技術教學研究的重要課題。在教學設計過程中,從教學主題的確立到教學目標的整合,從教學活動與任務的設置到教學評價的實施,都應從大單元教學的理念出發,設計大單元教學活動,制定大單元教學評價體系,從整體上調動學生的持續興趣度和參與熱情,從而培養學生的技術核心素養。

關鍵詞:學科核心素養;高中通用技術;大單元教學

中圖分類號:G633.67 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2022)06A-0057-04

隨著《普通高中通用技術課程標準(2017年版)》的頒布及新教材的使用,發展學生核心素養成為通用技術教育課程改革的重要任務。實踐中對“教”與“學”的新訴求——如何讓技術意識、工程思維、創新設計、圖樣表達、物化能力五方面的通用技術學科核心素養真正在課堂上得以培養,是當前高中通用技術教學研究的重要課題。通用技術大單元教學設計應以學科核心素養為基礎,通過跨課時、跨單元,甚至跨學期、跨學科等方式實現整體教學設計。

基于核心素養的大單元教學設計,可以從主題確立、目標整合、任務引導、多元評價四個方面著手,改變傳統教學中存在的各單元內容獨立無關聯,教學方式只有教師講、學生練,學生缺乏思考、創新,以及理論與實踐脫節等問題。大單元教學設計方式從整體上把握教學任務及目標、教學重點及難點,有利于發展學生的整體思維能力,培養學生的創新意識及物化能力,激發學習興趣,調動學習積極性。因此,大單元教學設計思路是落實學科核心素養的有效方式。

一、立足生活情境,確立教學主題

檢驗核心素養是否養成,有兩個關鍵要素,一是能否應用所學完成特定的任務,二是所學能否在不同情境間進行遷移。因此課堂教學要有效培養學生的核心素養,離不開情境的設置。

通用技術學科的獨特性,決定了教學情境應面向現實生活,立足技術實踐活動,通過設置相關的主題,引導學生在日常生活環境中發現問題,挖掘學習資源。由于現實問題的復雜性、不確定性、非良構性,在確立教學主題時,就要考慮問題的開放性、綜合性、層次性。學生在解決問題時,要能夠利用已有知識和經驗進一步明確需要解決的問題,并制定相應的解決方案,設計技術試驗,分析數據,優化方案,并最終形成完整的作品。

例如教師在執教選修課程“簡易機器人制作”時,恰逢新冠肺炎疫情暫時得到控制,學生們想盡自己的力量為戰斗在抗擊疫情第一線的奮不顧身的白衣天使和志愿者們做點事情。通過電視、網絡、自媒體,他們了解到醫生為病人治病、志愿者給隔離人員送餐時都可能感染病毒,于是產生了“能否設計出一款可以實現送餐、測溫、消毒、宣傳等功能的疫情防控機器人?”這一驅動性問題。因此教師結合學生這一問題,確立了“防疫機器人設計”這一教學主題。各小組通過調研,從機器人的結構設計、功能實現、流程圖的繪制、代碼的編寫著手學習研究,最終完成防疫機器人的設計。

圍繞“疫情防控”這一生活情境進行“簡易機器人制作”的教學,有利于學生在真實情境中主動發現問題,用技術眼光分析問題,用技術手段解決問題,從而獲得知識和技能。“防疫機器人設計”這一教學主題以學生身心發展規律、生活經驗及能力水平為基礎,通過學生的主動思考、積極交流、通力合作,讓學生在課堂中“活”“動”起來,實現了“做中學”“學中做”。

二、立足學科素養,整合教學目標

單元目標是起點,分課時目標是路標牌,只有站在整體的高度通盤規劃,確定教學目標,單元教學才可到達預期的終點[1]。大單元教學設計需要立足學科核心素養,整合原有單元教學目標,形成一條主線,并緊緊圍繞這條主線設計系列活動,凝練教學任務及其目標,提出教學中的重點和難點。因此,制訂明確的學科素養整合目標是基于學科素養的大單元教學設計的前提。

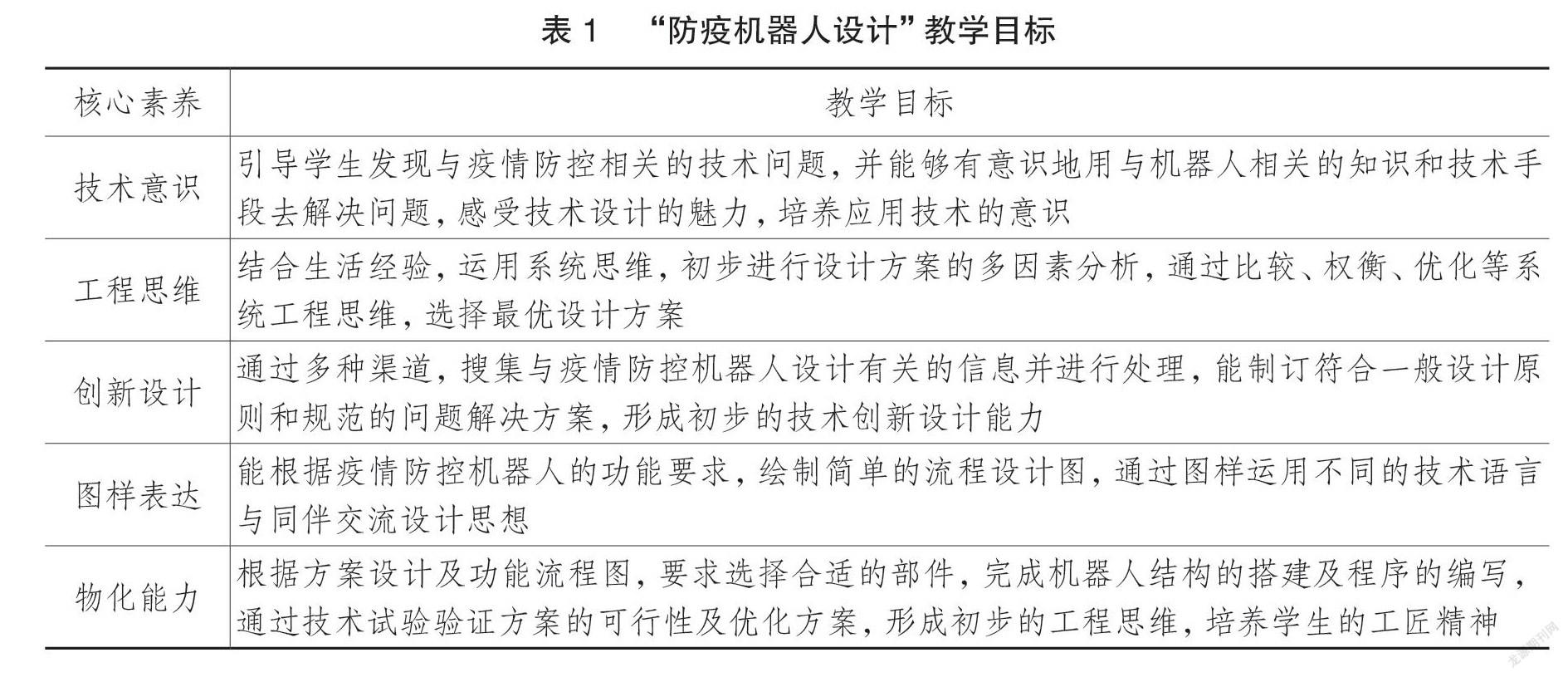

教師可以緊緊圍繞技術課程的五大核心素養,通過引導、思考、嘗試、表達、實現等多種方式制定“防疫機器人設計”的教學目標(見表1)。

教學目標的設計是大單元教學設計的關鍵,從表1中不難發現,教學目標不再是教材中按照章節順序編寫的單元目標,不再是知識點的整合,而是圍繞學科五大核心素養進行的分解與細化。圍繞學科核心素養的目標設計,以與真實生活情景相關的疫情防控問題為引導,培養學生的技術意識;以機器人課程為載體,通過設計各種具有不同功能的防疫機器人,激發學生的創新意識和系統工程思維;利用流程圖、設計草圖、口頭交流等多種技術語言表達硬件設計及軟件編程的設計思維,從而培養學生的圖樣表達能力;在最后實現環節,引導學生在小組內分工合作,結構搭建和功能編程同步進行,在不斷的調試過程中逐步實現學生物化能力的提升。

需要注意的是,教師在設計大單元教學目標的時候,必須以新課程標準為依據,根據教學實際情況對教學內容進行細化整合和適當刪減,形成具有整體聯系的大單元,在此基礎上構建具有科學性、整體性、可操作性的大單元教學目標。

三、立足“大概念”,設置活動與任務

2018年1月,教育部頒布的《普通高中課程方案(2017年版2020年修訂)》指出,應“重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化,以主題為引領,使課程內容情境化,促進學科核心素養的落實”[2] ,通過大概念統整學科課程內容第一次被提出。大概念作為學科知識的新的組織形式,對學科中的獨立知識點具有統領作用,可以有效克服傳統的知識講授型教學帶來的知識碎片化的弊端,為大單元教學設計提供了有效的概念支持和整合基礎。

立足大概念的大單元教學設計,其具體活動和任務的設置,應具有一定的綜合性、方向性和引導性,同時還需考慮全班學生的實際水平,提出分層次的活動和任務,在活動時應力爭讓全班學生都有活可干、有任務可完成,使全班學生參與到活動任務中去,并都處于思維活躍的狀態,激發學生的學習熱情。立足大概念的活動和任務設置還需要考慮活動和任務的新穎性、奇特性和生動性,通過“新、奇、特”的任務吸引學生。

例如,“防疫機器人設計”的教學設計以“簡易機器人制作”這一大概念為引領,從任務情境出發,重塑教學內容。在分析機器人的主要功能(如主要用于送餐或用于測溫等)后,設計其結構,并將必修課程中的“設計與結構”、物理中的“力”學原理融入其中,在結構上不僅要可以完成特定功能,還要保證機器人在活動、靜止時的穩定性。有的小組在制作“消毒機器人”時,還融合了化學學科的“消毒液的配制”、生物學科的“病毒”等知識點。通過設計、討論、繪圖、權衡、操作、優化、反思等一系列活動與任務,將技術學科的核心素養融入結構化的活動任務,通過層層深入的問題串,使教學關鍵活動能夠承載必備的學科知識與情感認識,從而達成通用技術學科核心素養的目標要求(如圖1)。

四、立足學生發展,實施多元評價

為了更好地落實大單元教學設計思想,融入“立德樹人”教學方針,應將原有以考試為唯一評價手段的評價機制,改變為過程性評價和結果性評價并重的評價機制(如圖2),將教、學、評三者有機地統一起來。考試不再是評價的唯一指標,學生在合作探究、方案設計、圖樣表達、作品制作等過程中的表現也應作為評價指標;教師也不再是評價的唯一主體,學生的自評、互評應占評價的大部分。正如新課標所倡導的多元化評價機制,在大單元教學設計中,通過不同維度的評價方式、評價內容、評價目標實施多元評價,可以全方位、多角度地充分調動學生的主體能動性,更加完善地、科學地評價學生的成長過程,從而實現核心素養的落地生根。

例如在制作具有特定功能的“防疫機器人”時,有一個小組的學生決定制作一款全能機器人,可以完成“送餐、測溫、消毒、宣傳”等所有功能。在討論階段,學生們對這一想法都很興奮,很快將任務分配到人。但在具體操作時他們發現了問題:功能如何切換?送餐與消毒的機械臂能否共用?……最終他們通過與教師交流、百度搜索相關信息、抖音查看各種視頻等方式,完成了將所有功能集于一身的全能型“防疫機器人”。在期末評比環節,不管教師還是學生都通過各種評價方式認可了他們的作品,激發了小組成員的成就感和集體榮譽感。

當然,基于學科核心素養的大單元教學設計,除了對課堂教學內容的提煉與整合提出較高要求外,還需要教學活動的實施者——教師團隊整體素質的不斷提升,比如對學生學習狀態、認知發展、心理發展等的學情分析,對不同學生的課后輔導及挑戰性作業的設計與布置,對學生學習欲望的持續性關注等,都需要教師轉變傳統教學思維,不斷學習,從而縮小教與學、理想和現實之間的差距。

通用技術大單元教學設計應以學科核心素養為基礎。在教學設計過程中,從教學主題的選擇到教學目標的確定,從教學過程的實施到教學評價的反思,都要從大單元教學的理念出發,設計大單元教學活動,制定大單元教學評價體系,從整體上調動學生的持續興趣度和參與熱情,從而培養學生的技術核心素養,以及系統的優化意識、創新思維、工匠精神和求實心態。

參考文獻:

[1]侯學萍,陳琳.小學數學單元教學的整體設計[J].教學與管理,2018(29):44.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中課程方案[M].北京:人民教育出版社,2020:4.

責任編輯:丁偉紅