問題引領 溝通聯(lián)系 促進深度學習

欒曉婕

摘要:深度學習是落實核心素養(yǎng)的重要路徑。課堂上,教師要注重問題引領,重視學生的數學理解,尤其是對數學知識之間聯(lián)系的理解,培養(yǎng)學生用聯(lián)系的觀點解決問題的思維習慣;以問題為引領,溝通知識之間的聯(lián)系,促進學生深度學習。

關鍵詞:深度學習;核心素養(yǎng);數學思維

數學教學的重要目標是幫助學生形成伴隨一生的思考問題的能力(會想事)和解決問題的能力(會做事),這是發(fā)展學生數學核心素養(yǎng)的根本所在。深度學習正是落實核心素養(yǎng)的重要路徑,要求教師在課堂上要注重問題引領,注重數學理解,尤其要注重對數學知識之間聯(lián)系的理解,培養(yǎng)學生用聯(lián)系的觀點解決問題的思維習慣。那么,如何以問題為引領,溝通知識之間的聯(lián)系,促進學生深度學習呢?下面筆者以北師大版數學教材六年級上冊第六單元“比的應用”一課為例,進行初步探索。

“比的應用”是在學生理解了比的意義,會化簡比的基礎上進行學習的。在《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下通稱“新課標”)中,比的相關知識歸為數與代數領域數量關系主題。很多教師都認為“比的應用”這節(jié)課知識簡單,沒什么好講的,不像“比的意義”一課有研究的價值,大都借助書中問題串,按部就班地講解,學生也能很快掌握按比分配問題。這樣的課堂,僅僅是達成了知識技能目標,屬于淺層學習;在素養(yǎng)導向下,如何達成深層目標,符合發(fā)展學生核心素養(yǎng)的要求?

我們不妨參照新課標,看一下第三學段中“數量關系”主題關于“比”的相關要求是如何闡述的。

【內容要求】在實際情境中理解比以及按比例分配的含義,能運用常見的數量關系解決實際問題,逐步形成模型意識和幾何直觀,提高解決問題的能力。

【學業(yè)要求】能在具體情境中判斷兩個量的比,會計算比值,理解比值相同的量;能解決按比例分配問題;能解決比較復雜的真實問題,形成幾何直觀和初步的應用意識。

新課標在教學提示中要求學生經歷在具體情境中運用數量關系解決問題的過程。結合新課標的要求,筆者認為,作為本單元的最后一節(jié)課,教學目標不能僅僅停留在讓學生會解決按比分配問題上,更重要的是要經歷解決問題的過程,將按比分配問題與本單元知識、其他知識的聯(lián)系作為重點,逐步形成模型意識與應用意識,提高問題解決能力。

為此,在進行本節(jié)課設計時,筆者結合新課標,從深度學習的角度做了兩點思考:

一是怎樣對接學生已有經驗,從單元整體視角理解分配中人數不相等時合理分的方法與比之間的聯(lián)系,體會比的價值。

二是怎樣讓學生從比的意義本質出發(fā),將按比分配問題與份數問題、分數問題等建立聯(lián)系,體會解決問題方法的多樣性,發(fā)展應用意識。

基于這樣的思考,筆者做了如下教學嘗試。

一、問題情境喚醒經驗,引發(fā)認知沖突

一個好的數學問題情境必須基于學生的已有經驗、學習內容和學習環(huán)境進行綜合考慮,要體現(xiàn)數學學科的本質,與學生的經驗、前概念有沖突,充分激發(fā)學生的好奇心和求知欲,引發(fā)學生的深層興趣,促使學生將自己對學習內容的已有理解帶入學習活動中。

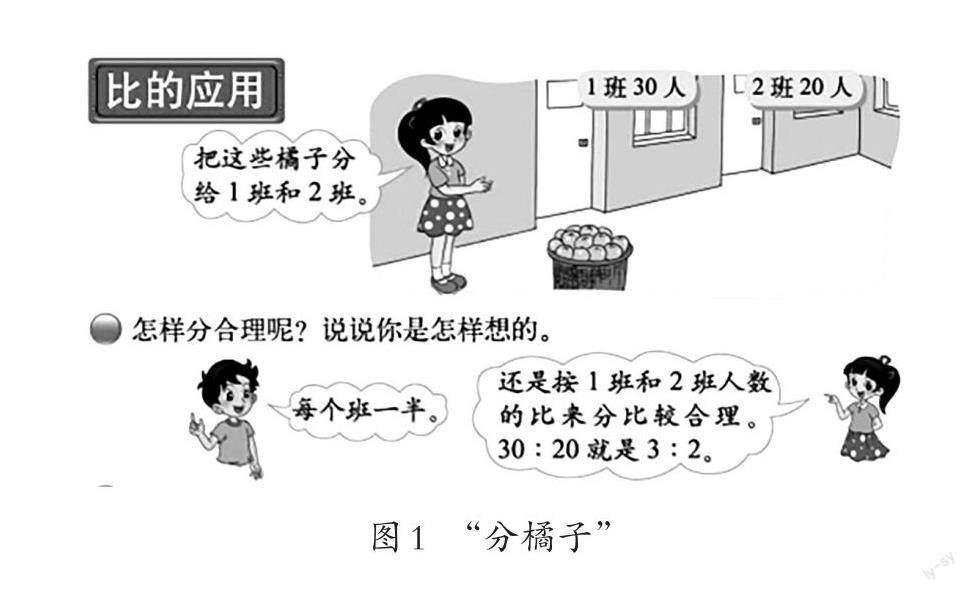

北師大版數學教材在“比的應用”一課中創(chuàng)設了“給兩個班的小朋友分橘子”的情境(見圖1)。主情境中對應的問題是“一筐橘子分給1班和2班,怎么分合理?”這個問題情境基于學生的學習經驗,并在后續(xù)學習中發(fā)揮了引導作用。

為什么分配問題可以與比建立聯(lián)系呢?生活中有很多問題同主情境一樣不直接出現(xiàn)比,需要學生找到比,再解決問題。設置這樣的情境,目的是讓學生體會比在實際生活中的應用。

由于教材中直接給出了1班和2班的人數,因此學生對于怎么分合理的問題和為什么要按比分配印象不深刻,怎樣讓學生遇到類似問題時自覺想到比呢?教學中,我創(chuàng)造性地處理了教材中的情境圖(見圖2):先不給出1班和2班的人數,再引出與教材中同樣的問題。

教學片段一:將合理分法與人數比建立聯(lián)系

師:秋天到了,1班和2班的同學們在學校的勞動基地中收獲了一大筐橘子。這筐橘子分給1班和2班,怎么分合理呢?

(不出示橘子總數及兩個班人數,大部分學生都不假思索地舉手)

生:我覺得每個班都分一半合理。

生:對,兩個班個數都相等,公平。

師:一定公平合理嗎?

(學生出現(xiàn)疑惑)

生:我覺得每個班一半就是平均分,如果兩個班人數一樣,平均分合理;人數不一樣,平均分就不合理。

生:對,平均分給兩個班這個主意想得太簡單。

(大部分學生紛紛點頭……)

生:如果知道兩個班的人數,我們就可以知道怎樣分合理。

師:其實1班30人,2班20人;有了具體人數,怎么分合理呢?

生:1班30人,就給1班30個;2班20人,就給2班20個。

生:按照1班30個,2班20個來分,合理;但是分完50個,如果剩下的不夠50個,就不好分。

生:30∶20就是3∶2,剩下的無論夠不夠50個,都可以按1班和2班人數比3∶2來分,這樣比較合理。

生:對,按照比的意義,平均分就是按照1:1來分,對于人數多的1班來說,按1:1來分不合理,按人數比3:2來分合理。

(很多學生恍然大悟)

師:是呀,不能僅僅看到有兩個班級就平均分,合理的分法是根據每個班級的人數找到人數比,按人數比來分配,這就是我們學習比的價值的體現(xiàn)。

【思考】在分配問題上,小學生已有的經驗是平均分,這對他們來說是印象深刻的,因為從學習除法開始,到學習分數,教師都在強調平均分。因此,在“分橘子”這個真實的情境中,學生一上來就平均分;雖然學習了比,但學生還沒有深刻地體會到比的作用,更不能將比與分配問題建立起聯(lián)系。這時,教師先不給出人數,當意識到平均分不一定合理時,逼著學生思考按照人數分,從而創(chuàng)造出人數比,最終將合理的分法與人數比建立起聯(lián)系。

在這個過程中,教師引導學生與情境對話,喚起學生的已有經驗;與同伴對話,對已有經驗進行剖析;與自己對話,主動修正經驗。通過在互動中傾聽、質疑、反思,教師幫助學生搭建起思維的“腳手架”,學生在交流中體會到平均分的不合理及平均分與比的聯(lián)系,激活了學生已有的生活與知識經驗,引出了比,使其進一步體會到比的價值。

二、核心問題引領探究,構建知識網絡

組織學生圍繞核心問題開展探究活動是深度學習的重要環(huán)節(jié)。問題的設計要給予學生足夠的時間與空間,要體現(xiàn)問題解決策略的多樣性,要使學生的思維可視化。深度學習反對碎片化、割裂式的知識獲取方式,強調多種知識和信息之間的連接,尤其是新舊知識之間的聯(lián)系。因此,組織探究活動的關鍵是在問題的引領下讓學生知道新知最終是如何生長出來的,與以往哪些知識有著密切的聯(lián)系。

教學片段二:不知總數時,將分配問題與比的基本性質建立聯(lián)系

師:這筐橘子按3:2應該怎么分?請你借助表格分一分,并與同伴交流分的過程和結果。

生:我是這樣分的,第一次兩個班分別分3個和2個;第二次把3∶2的前項后項同時乘2,得到1班6個,2班4個;第三次把3∶2的前項后項同時乘10,得到1班30個,2班20個;就這樣分下去,分到不能分為止。

生:第一次1班、2班分別是30個和20個,30∶20=3∶2;后兩次24∶16=3∶2;18∶12=3∶2;兩班每次得到的個數雖然不一樣,但無論怎么分,化簡后都是3∶2。每次都按3∶2來分,直到分完。

生:我發(fā)現(xiàn),按3∶2分配并不局限于一定是3個對2個地分,而是要求每次兩班分到的個數比要等于3∶2。在不知橘子總數的情況下,可以利用比的基本性質每次按 3∶2分配,直到把這筐橘子分完。

【思考】在學生明確了這筐橘子按人數比分配合理后,到底怎樣分配呢?教師讓學生分一分,填一填,說一說。這對學生又提高了要求, 教師以表格啟發(fā)學生思考:實際分配的時候可能不是一次就分完的,每次應該怎么分才能符合要求呢?在學生的交流中,他們漸漸發(fā)現(xiàn)按3∶2分配的本質,自覺地將分配問題與比的基本性質建立了聯(lián)系。

教學片段三:將比與其他數建立聯(lián)系

一些教師在學生會填表格之后就直接給出橘子總數,讓學生進行具體計算。筆者認為,這種方法沒有很好地將表格的作用充分發(fā)揮出來,沒有將比與其他相關的知識建立聯(lián)系。實踐中,教師可創(chuàng)造性地使用教材進行如下教學。

師:每次按3∶2來分,根據這個比,你能想到哪些數呢?請結合分的過程,說說這個數的意思。

生:我想到 [32] 這個分數,1班分到3個、2班分到2個,1班分到的個數是2班的 [32] ;反過來,2班分到的個數是1班的 [23] 。

生:我也想到分數,1班分到30個、2班分到20個,1班分到的個數是橘子總數的30÷50= [35],2班分到的個數是橘子總數的20÷50=[25] 。

生:我還看到百分數,1班分到的是總數的60%,2班分到的是總數的40%。

生:我看到[12] ,[13] ……

師:一個簡單的3∶2,同學們卻能看到比里面隱藏的不同整體所對應的分數或百分數,為你們點贊,用聯(lián)系的眼光思考問題是學習比的重要方法。

【思考】教學不是單向傳遞的過程,學生只有認識到自己與知識的聯(lián)系,并基于自身經驗主動地對知識進行意義建構,才能實現(xiàn)深度學習。為了讓學生從比中體會到知識之間的聯(lián)系,教師設計了“從比中你看到哪些數”這樣的環(huán)節(jié),把發(fā)現(xiàn)知識之間聯(lián)系的主動權還給學生。開放性的問題是引發(fā)學生深度思考的有效途徑,學生之間的相互啟發(fā),很容易使他們從比中看到分數、百分數等。在學生的積極思考下,這時的比不再是孤立的,它有了更多的“朋友”。學生對比的認識更加豐富,也為下面的問題解決做好了鋪墊。

教學片段四:有了總數,將分配問題與分數、除法等方法建立聯(lián)系

師:實際上,同學們收獲的這筐橘子有140個,按3:2來分,每班分多少個呢?請想一想,畫一畫,算一算。

教師收集五種學生的分法如下:

第一種:

第二種:

第三種:

第四種:

第五種:

師:我們看看這些方法,你看懂了嗎?哪些方法是有聯(lián)系的?

生:第一種方法是借助表格,用比的基本性質嘗試猜測找到答案。第二種方法是借助畫圖,轉化為我們之前學過的整數乘除法問題。第五種與第二種類似,是從份數的角度列方程解決。第三種、第四種是把比看成分數,轉化為我們之前學過的分數乘除法問題。

生:在本單元“比的意義”這一節(jié)中,我們知道比與分數除法可以互相轉化,因此在解決按比分配問題時也可以用分數與整數乘除法的知識解決。

師:你們通過聯(lián)系的方法思考問題,利用知識之間的內在聯(lián)系解決問題。這些解法雖然不同,但我們感受到“按比分配問題”可以聯(lián)系以前學過的知識來思考,一種是從 “份數”的角度,一種是從“分數”的角度。其實,無論從哪個角度,都是對數量之間倍數關系的表達,而這也是比的意義的本質。

教師板書(見圖3),點撥總結。

【思考】有了橘子的總數,再解決1班、2班分到多少個橘子的問題,對學生來說是水到渠成的事情。學生學會解決問題的方法不是教學的最終目的,能從這些方法之中看到聯(lián)系,看到背后的數學本質才是最重要的。教師要讓學生交流解題思路,多角度找到不同解法之間的關聯(lián),使學生更深刻地體會比與分數除法之間的聯(lián)系。同時,教師要結合學生的發(fā)言,適時總結板書,將學生的無序思維有序化、數學化、系統(tǒng)化,這樣解決問題就能“知其然更知其所以然”。

三、練習鞏固學以致用,提升應用意識

新課標倡導“教—學—評”一致性理念,設計練習時,筆者也從這個原則出發(fā)進行思考。好的練習不僅能幫助學生鞏固理解所學知識,更能引發(fā)學生高階思維與深度思考,促進思維發(fā)展,提升應用意識。基于此,教師設計如下三個層次的練習。

第一個層次,經驗應用練習:填一填。

學校為六年級三個班新購進了180本圖書,1班有35人,2班有42人,3班有49人。這批書按()∶()∶()分配合理。1班分到的本數是2班的[(? ? ? ? )(? ? ? ? ?)],2班分到的本數是這批圖書的[(? ? ? ? )(? ? ? ? ?)],3班分到()本圖書。

【思考】本題主要是鞏固基礎知識與技能,評價學生是否會從比的角度考慮合理分配,是否能從比中看到比與分數的聯(lián)系,是否會解決按比分配問題,而這也與我們課前的兩點思考相對應。同時,筆者考慮,如果只是簡單地模仿教材,學生只會徘徊于膚淺思考的低階思維階段,因此在學生熟悉的情境中加入了三個數的按比分配,促使學生更靈活地思考。

第二個層次,拓展應用練習:請閱讀下面的文字并解決問題。

84消毒液是一種無色或淡黃色的液體,以次氯酸鈉為主要成分。適用于一般物體表面、白色衣物、醫(yī)院污染物品等的消毒。使用方法見表1:

張老師要用84消毒液對教室的桌椅、黑板、門窗等表面進行清潔消毒。他要配置5L的消毒水,其中消毒液和水各需多少?

【思考】本題是數學閱讀題目,將高階思維的發(fā)展融入真實生活情境中。雖然學生對情境是熟悉的,但是如何選取有用信息解決問題,還需要信息整合能力。學生只有將文字語言、圖表語言進行加工,才能正確解決問題。

第三個層次,實踐應用練習(課后作業(yè)):做一做。

張老師配置消毒液就是生活中按比分配問題,生活中還有很多這樣的問題。請用按比分配的知識解決生活中的問題,記錄相關數據,提出按比分配問題并解決。

【思考】本題實際上是在上述拓展應用練習例子的基礎上,讓學生會用數學的眼光觀察生活,尋找生活中比的應用問題。教師鼓勵學生做數學、用數學,要比記住幾個數學概念更有用。這樣的實踐性練習能讓核心素養(yǎng)落地,促進深度學習的發(fā)生。

“比的應用”實際上是對整數乘除法問題、分數乘除法問題的拓展應用,本節(jié)課立足于學生應用意識的發(fā)展,引導學生以比的應用為核心,形成了本單元主要知識點的鏈接。本節(jié)課引導學生對知識進行整體架構,對接已有學習經驗,溝通比與分數除法之間的聯(lián)系,在方法對比中提升學生認知,使他們體會到比的意義、整數乘除法、分數乘除法的基本數量關系,感悟解決問題方法的一致性。這樣,讓學生的學習充滿生長的力量,最終達成深度學習。

參考文獻:

[1]鐘雁飛,羅鳴亮. 問題引領說理 實現(xiàn)深度學習[J].小學數學教育,2021(23).

[2]楊芳.問題引領課堂 促進深度學習:小學數學提煉核心問題的課例研究[J].天津教育,2022(36).

(責任編輯:楊強)