用“正方體模型”貫通立體幾何教學

【摘 要】正方體模型是學生最早接觸的模型,是涉及各種角、距離、位置關系的經典模型。如果正方體模型研究透徹了,立體幾何的學習就完成了一半。在教學時設計五個教學順序合理安排的微專題,對正方體模型進行由表及里、由具體到抽象的探究,提高了學生的空間想象能力,體現了立體幾何教學的連續性和整體性。

【關鍵詞】高中數學;正方體模型;立體幾何教學

【中圖分類號】G633.6 【文獻標志碼】A 【文章編號】1005-6009(2023)24-0047-05

【作者簡介】顧亞東,江蘇省徐州市運河中學(江蘇徐州,221300)教師,高級教師,徐州市數學學科帶頭人。

《普通高中數學課程標準(2017 年版 2020年修訂)》(以下簡稱“新課標”)要求教師要明晰數學學科核心素養在內容體系形成中表現出的連續性和階段性,引導學生從整體上把握課程,要求教師整體設計、分步實施教學。基于以上理念,筆者嘗試利用正方體模型來貫通立體幾何的教學。正方體模型是立體幾何教學中最重要的模型。筆者認為,在立體幾何教學中按照知識的生成過程及學生的認知規律,應該選擇恰當的切入口,從不同的維度,運用不同手段引導學生循序漸進地研究正方體模型。

一、正方體模型在立體幾何教學中的意義

為什么選擇正方體模型,而不選擇更為常見的長方體模型?筆者認為,首先,長方體有的性質正方體都具有,正方體還具有一般長方體沒有的性質,例如內切球、特殊的角度、線段長度的特殊比值等;正方體退一步可以到長方體、正四面體,進一步可以到正八面體等,它在立體幾何里比長方體更靠近核心位置,因此選擇正方體效果更好。其次,正方體模型里包含點、 線、面三要素;線線、線面、面面三種角;線線平行、線面垂直、面面平行、面面垂直四種關系;點點、點線、點面、線線、線面、面面六種距離;以及表面積、體積、內切球、棱切球、外接球等重要問題。各種知識交匯糅合在一起,信息量大,蘊含的思想方法豐富,正方體既是各種多面體的交匯點,又是它們共性的代表。再者,正方體是特殊的長方體,先弄清楚正方體再研究長方體符合從特殊到一般的思想,就像在解析幾何的教學時,也是先抓住圓,圓研究透徹后,橢圓的研究過程就可以類比圓了。因此,借助正方體模型的教學可以引領學生揭開立體幾何的奧秘。

二、正方體微專題教學設計

為了讓學生通過探究正方體激發學習立體幾何的興趣,筆者設計了一系列關于正方體教學的微專題。

1.直觀了解正方體

師:請大家觀察粉筆盒或者身邊的正方體模型,對正方體作一個簡要說明。即興表達即可,頂點、棱、面,棱長可以設為a。

生 1:一個正方體有 6個面、8個頂點、12條棱、12 條長為 2a 的面對角線、4 條長為 3a的體對角線。 師:正方體的 12 條棱中共有多少對異面直線?生2:12×4÷2=24對。

師:下面誰再來說說正方體與球的關系?

生 3:正方體的內切球與六個面都相切,且半徑為棱長的一半;正方體的八個頂點都在外接球上,且半徑為體對角線的一半。

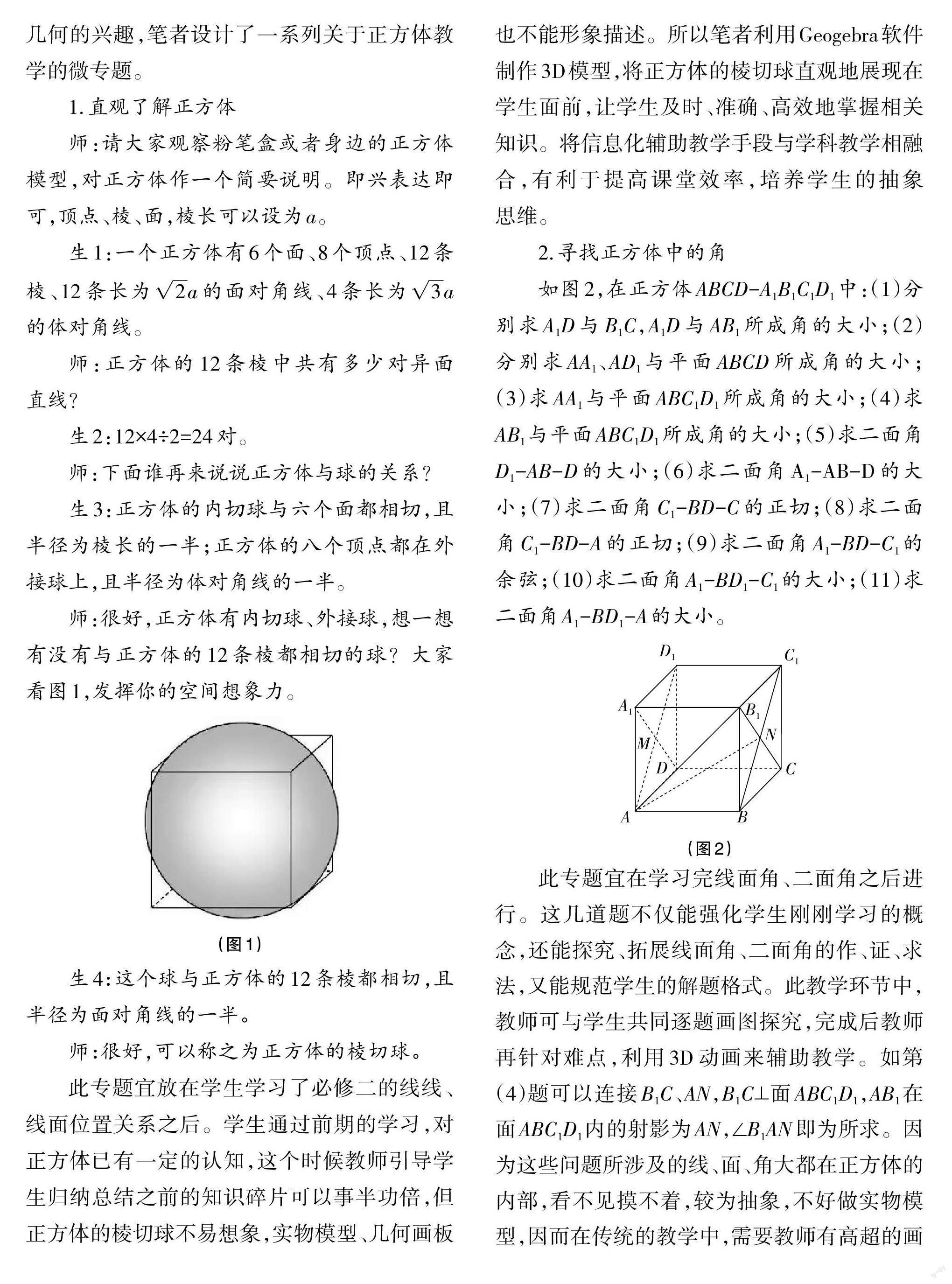

師:很好,正方體有內切球、外接球,想一想有沒有與正方體的 12 條棱都相切的球?大家看圖1,發揮你的空間想象力。 (圖1)

生4:這個球與正方體的12條棱都相切,且半徑為面對角線的一半。

師:很好,可以稱之為正方體的棱切球。

此專題宜放在學生學習了必修二的線線、線面位置關系之后。學生通過前期的學習,對正方體已有一定的認知,這個時候教師引導學生歸納總結之前的知識碎片可以事半功倍,但正方體的棱切球不易想象,實物模型、幾何畫板也不能形象描述。所以筆者利用Geogebra軟件制作3D模型,將正方體的棱切球直觀地展現在學生面前,讓學生及時、準確、高效地掌握相關知識。將信息化輔助教學手段與學科教學相融合,有利于提高課堂效率,培養學生的抽象思維。

2.尋找正方體中的角

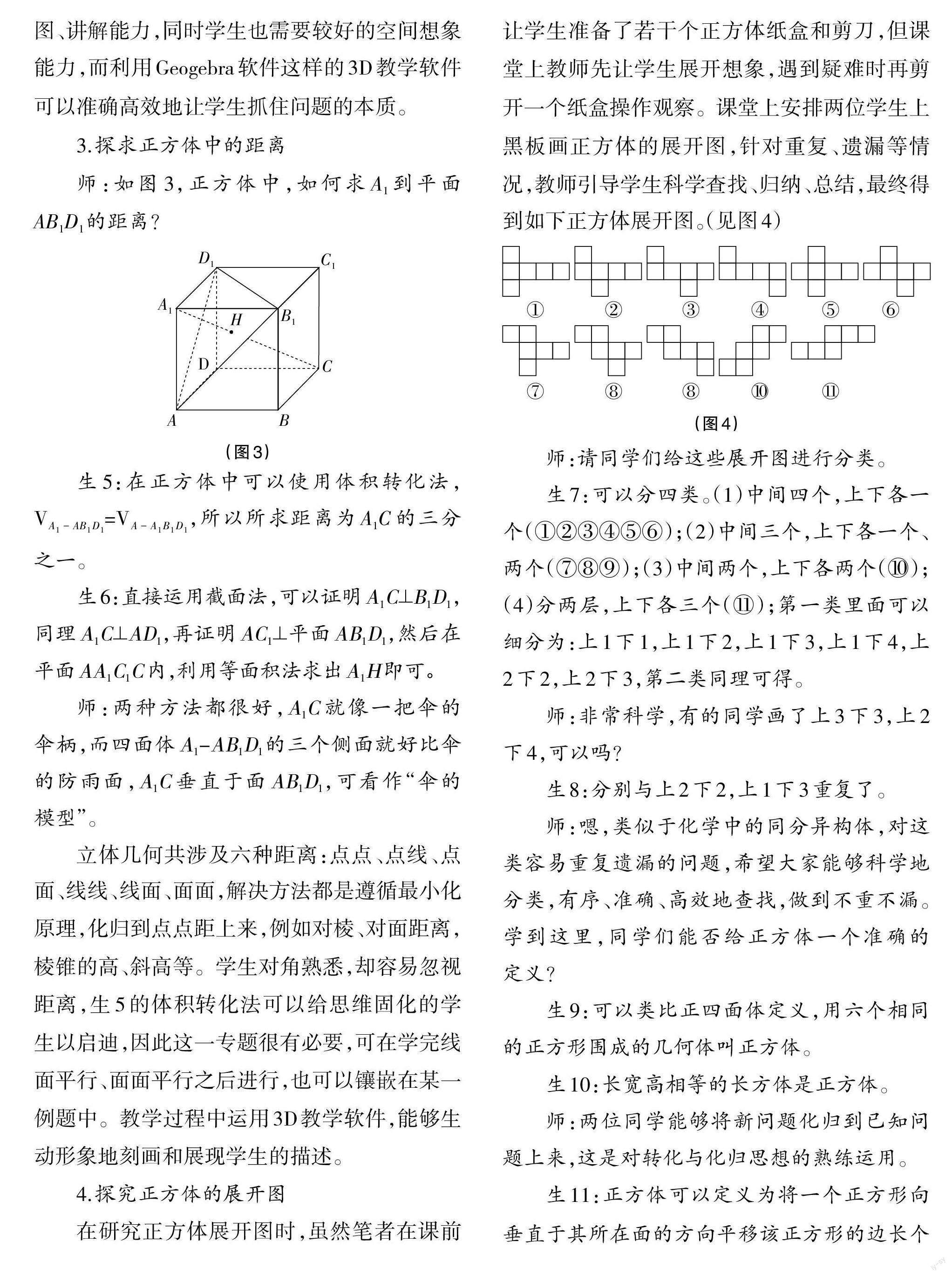

如圖 2,在正方體 ABCD-A1B1C1D1中:(1)分別求 A1D 與 B1C,A1D 與 AB1所成角的大小;(2)分別求 AA1、AD1與平面 ABCD 所成角的大小; (3)求 AA1與平面 ABC1D1所成角的大小;(4)求AB1與平面 ABC1D1所成角的大小;(5)求二面角D1-AB-D 的大小;(6)求二面角 A1-AB-D 的大小;(7)求二面角 C1-BD-C 的正切;(8)求二面角 C1-BD-A 的正切;(9)求二面角 A1-BD-C1的余弦;(10)求二面角 A1-BD1-C1的大小;(11)求二面角A1-BD1-A的大小。 D1 A1 A B C B

此專題宜在學習完線面角、二面角之后進行。這幾道題不僅能強化學生剛剛學習的概念,還能探究、拓展線面角、二面角的作、證、求法,又能規范學生的解題格式。此教學環節中,教師可與學生共同逐題畫圖探究,完成后教師再針對難點,利用 3D 動畫來輔助教學。如第(4)題可以連接 B1C、AN,B1C⊥面 ABC1D1,AB1在面ABC1D1內的射影為AN,∠B1AN即為所求。因為這些問題所涉及的線、面、角大都在正方體的內部,看不見摸不著,較為抽象,不好做實物模型,因而在傳統的教學中,需要教師有高超的畫圖、講解能力,同時學生也需要較好的空間想象能力,而利用Geogebra軟件這樣的3D教學軟件可以準確高效地讓學生抓住問題的本質。

3.探求正方體中的距離

師:如圖 3,正方體中,如何求 A1 到平面AB1D1的距離?

生5:在正方體中可以使用體積轉化法, VA1 - AB1D1=VA - A1B1D1,所以所求距離為 A1C 的三分之一。生6:直接運用截面法,可以證明A1C⊥B1D1,同理A1C⊥AD1,再證明AC1⊥平面AB1D1,然后在平面AA1C1C內,利用等面積法求出A1H即可。

師:兩種方法都很好,A1C 就像一把傘的傘柄,而四面體 A1-AB1D1的三個側面就好比傘的防雨面,A1C 垂直于面 AB1D1,可看作“傘的模型”。

立體幾何共涉及六種距離:點點、點線、點面、線線、線面、面面,解決方法都是遵循最小化原理,化歸到點點距上來,例如對棱、對面距離,棱錐的高、斜高等。學生對角熟悉,卻容易忽視距離,生 5 的體積轉化法可以給思維固化的學生以啟迪,因此這一專題很有必要,可在學完線面平行、面面平行之后進行,也可以鑲嵌在某一例題中。教學過程中運用3D教學軟件,能夠生動形象地刻畫和展現學生的描述。

4.探究正方體的展開圖

在研究正方體展開圖時,雖然筆者在課前讓學生準備了若干個正方體紙盒和剪刀,但課堂上教師先讓學生展開想象,遇到疑難時再剪開一個紙盒操作觀察。課堂上安排兩位學生上黑板畫正方體的展開圖,針對重復、遺漏等情況,教師引導學生科學查找、歸納、總結,最終得到如下正方體展開圖。(見圖4)

師:請同學們給這些展開圖進行分類。

生 7:可以分四類。(1)中間四個,上下各一個(①②③④⑤⑥);(2)中間三個,上下各一個、兩個(⑦⑧⑨);(3)中間兩個,上下各兩個(⑩);(4)分兩層,上下各三個(?);第一類里面可以細分為:上1下1,上1下2,上1下3,上1下4,上 2下2,上2下3,第二類同理可得。

師:非常科學,有的同學畫了上 3 下 3,上 2 下4,可以嗎?

生8:分別與上2下2,上1下3重復了。

師:嗯,類似于化學中的同分異構體,對這類容易重復遺漏的問題,希望大家能夠科學地分類,有序、準確、高效地查找,做到不重不漏。學到這里,同學們能否給正方體一個準確的定義?

生 9:可以類比正四面體定義,用六個相同的正方形圍成的幾何體叫正方體。

生10:長寬高相等的長方體是正方體。

師:兩位同學能夠將新問題化歸到已知問題上來,這是對轉化與化歸思想的熟練運用。

生 11:正方體可以定義為將一個正方形向垂直于其所在面的方向平移該正方形的邊長個單位而得到的幾何體。

師:這種定義法是類比棱柱的定義,體現了動面成體的動態過程。

此專題針對學生分類過程中有可能出現的重復或者遺漏情況,可以安排在必修二的立體幾何學習結束后,或在學生學習完有機化學基礎里的同分異構體之后,這樣不僅可以強化學生對基本圖形位置關系的理解,還可以強化其對空間圖形表面積和體積的認識。在全方位剖析正方體后,教師讓學生概括出正方體定義,經過討論、糾正,這些表述都是比較恰當的,說明學生通過直觀感知能夠提煉出概念。

5.理解正方體中的截面

已知正方體的棱長為 1,每條棱所在直線與平面 α 所成的角都相等,則 α 截此正方體所得截面面積的最大值為( )。

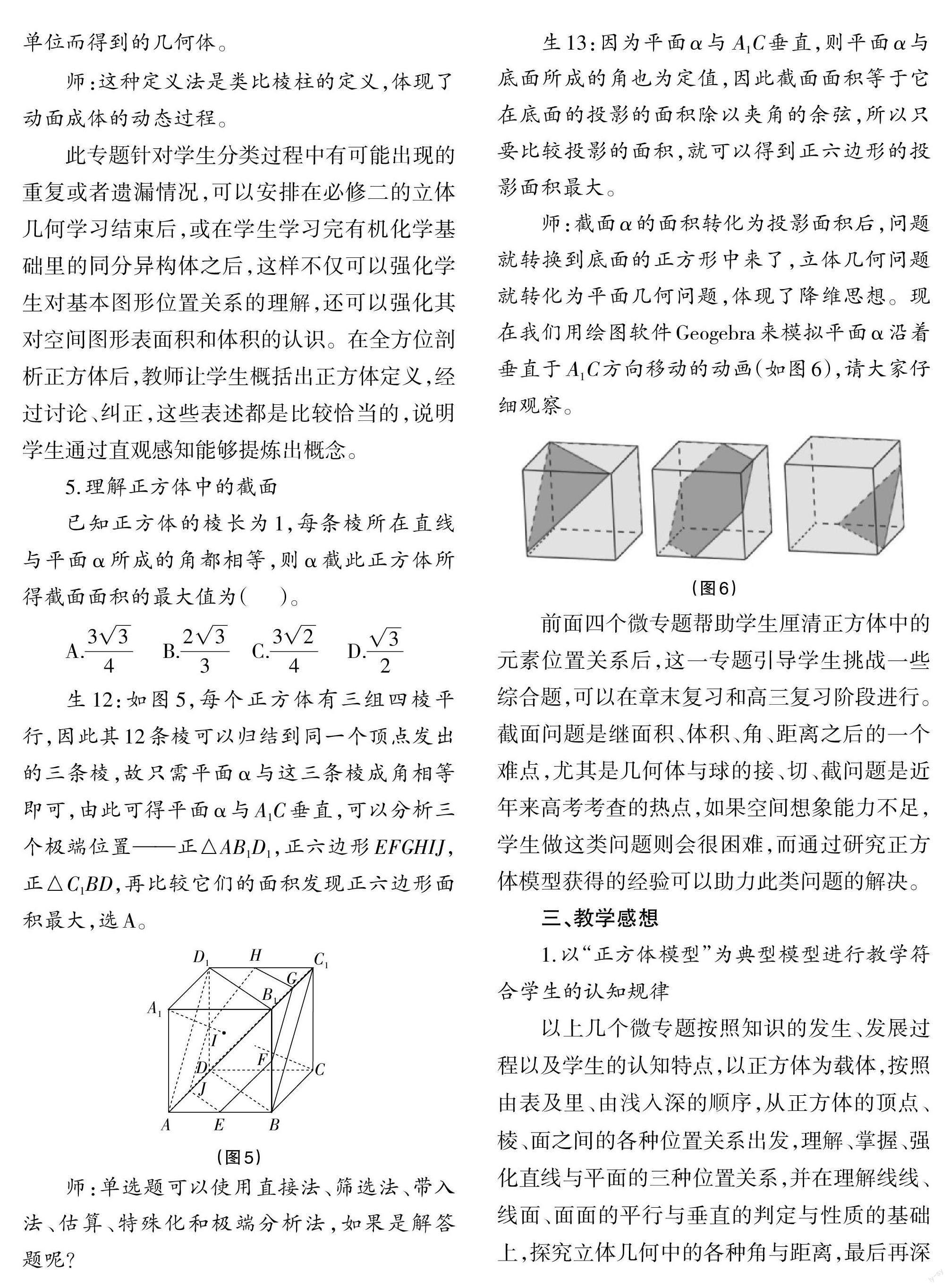

生 12:如圖 5,每個正方體有三組四棱平行,因此其12條棱可以歸結到同一個頂點發出的三條棱,故只需平面 α 與這三條棱成角相等即可,由此可得平面 α 與 A1C 垂直,可以分析三個極端位置——正△AB1D1,正六邊形 EFGHIJ, 正△C1BD,再比較它們的面積發現正六邊形面積最大,選A。

師:單選題可以使用直接法、篩選法、帶入法、估算、特殊化和極端分析法,如果是解答題呢?

生 13:因為平面 α 與 A1C 垂直,則平面 α 與底面所成的角也為定值,因此截面面積等于它在底面的投影的面積除以夾角的余弦,所以只要比較投影的面積,就可以得到正六邊形的投影面積最大。

師:截面α的面積轉化為投影面積后,問題就轉換到底面的正方形中來了,立體幾何問題就轉化為平面幾何問題,體現了降維思想。現在我們用繪圖軟件Geogebra來模擬平面α沿著垂直于A1C方向移動的動畫(如圖6),請大家仔細觀察。

前面四個微專題幫助學生厘清正方體中的元素位置關系后,這一專題引導學生挑戰一些綜合題,可以在章末復習和高三復習階段進行。截面問題是繼面積、體積、角、距離之后的一個難點,尤其是幾何體與球的接、切、截問題是近年來高考考查的熱點,如果空間想象能力不足,學生做這類問題則會很困難,而通過研究正方體模型獲得的經驗可以助力此類問題的解決。

三、教學感想

1.以“正方體模型”為典型模型進行教學符合學生的認知規律

以上幾個微專題按照知識的發生、發展過程以及學生的認知特點,以正方體為載體,按照由表及里、由淺入深的順序,從正方體的頂點、 棱、面之間的各種位置關系出發,理解、掌握、強化直線與平面的三種位置關系,并在理解線線、線面、面面的平行與垂直的判定與性質的基礎上,探究立體幾何中的各種角與距離,最后再深化到正方體與球的接、切、截問題。借助常見的正方體模型,學生對抽象的立體幾何知識看得見、想得通,降低了學習難度,學生能夠輕松叩開立體幾何的大門。以上微專題可以針對不同水平的學生相機靈活安排,可以一節課完成多個部分,也可以多節課完成一個部分,后續還可以進一步引入歐拉公式,研究自然界中僅有的五種正多面體。正方體研究透徹后,學生對其余的幾何體就可以做到觸類旁通。

2“. 正方體模型”專題教學能夠對立體幾何學習起到鋪墊、引領、促進作用

正方體是學生最早接觸和最熟悉的幾何體。將正方體降維可以退到正方形,類比正方形的周長、面積、內切圓、外接圓,可以發現和探究正方體的表面積、體積、內切球、外接球;正方體還可以退到正四棱柱、長方體、正四棱柱、四棱柱,在長方體體積公式的推導中,1立方米是用棱長為 1 米的正方體體積來表示的,因此正方體“麻雀雖小,五臟俱全”。立體幾何是在點線面的基礎上研究空間角、距離、面積、體積以及它們位置關系的學科,這些元素正方體模型中都包含。運用空間想象力進入正方體的內部,就會發現信息量巨大,既有三種角和六種距離,又含有線線、線面、面面位置關系所涉及的每一類題型,還有內切球、棱切球、外接球以及不斷變化的截面問題,可以說正方體既是最簡單的,也是最復雜的多面體。

不少學生因為正方體太常見、太熟悉,很少深入思考它,因此對它又很陌生。筆者認為,讓學生從熟悉而又陌生的正方體入手,將正方體研究透徹,以此找到立體幾何學習的切入點,是能事半功倍的。筆者按照從外往內,由直觀到抽象的順序,設計了以上微專題,在筆者所在學校使用后,師生反饋效果較好。現行的各類教材、資料中盡管都有類似的專題,但多是分布于各個不同部分,學生不能領悟到新課標要求的學習的連續性與整體性。筆者認為,到了適當的時間、適當的章節,引導學生對正方體進行全方位的總結能夠幫助學生做到對立體幾何知識的整體把握。

3.傳統教學手段與信息化技術相結合是提升教學效率的關鍵

在這組微專題中,筆者引導學生通過觀察、感知、制作實物模型,展開空間想象,同時將傳統手工制作與現代信息技術相結合,并結合化學中的同分異構體,圖文并茂、由表及里、由淺入深,設置合理的梯度,讓學生腳踏實地地邁好每一步,逐漸掌握正方體的方方面面。教師要注重信息化手段與傳統教學手段的合理搭配,這樣才能顯著提升教學效率。Geogebra不僅具備幾何畫板的二維繪圖功能,更具有三維動態展示以及幾何、代數、概率與統計、微積分等功能,特別適合初高中數學教學展示,比如本文中求正方體棱切球半徑、線面角、二面角,正方體的截面變化研究以及“傘的模型”等。蘇教版高中數學課本也多次應用到了此軟件。而像剪紙盒、切橡皮泥、切土豆等傳統教學手段也是不可或缺的,因為這些手段取材方便、成本低廉,還能鍛煉學生的動手能力。教師要把握好二者之關系,不能走兩個極端。如何在教學中高效融入學生動手能力、現代信息技術等,值得每一位數學教師認真思考。