拋錨式科學探究活動的實踐

周林娟 岑丹君

【摘? ?要】拋錨式科學探究活動是以建構主義理論為基礎的拋錨式教學的延伸與拓展,是情景教學模式的體現。學習者需要經歷“提出錨—解決錨—發現新錨—解決新錨”的螺旋上升過程。在幼兒園大班拋錨式科學探究活動中,教師要引導幼兒“在生活情境中提煉導引錨,在體驗實踐中引導解決錨,在交流辨析中引發延伸錨,在家園互動中獨立探究錨,在協同合作中理解深化錨,在成果展現中建構意義錨”,以此發揮拋錨式科學探究活動的作用。

【關鍵詞】幼兒園;拋錨式;科學探究;設計思路

探究是兒童主動發現、獲取和建構知識的主要方式,最能體現科學活動的本質和兒童的主體地位。實踐證明,拋錨式科學探究活動符合大班幼兒的學習需求。在拋錨式科學探究活動中,幼兒親身感受和體驗,不斷發現科學現象,理解事物的本質,產生進一步探究的欲望,進而提升科學探究能力。

一、拋錨式科學探究活動的設計思路

(一)概念要義:拋錨式科學探究活動的定義

拋錨式科學探究活動是以建構主義理論為基礎的拋錨式教學的延伸與拓展,是情景教學模式的體現。學習者需要經歷“提出錨—解決錨—發現新錨—解決新錨”的螺旋上升過程。同時,拋錨式科學探究活動也是一種家園互動、家園共建的教學活動,能促進家長與教師、家長與幼兒、幼兒與教師之間的互動交流。此外,拋錨式科學探究活動還是一種實現從教師、家長“扶”到幼兒“立”的載體,即先由教師和家長幫扶幼兒,再由幼兒獨立探究。

(二)探索設想:拋錨式科學探究活動的架構思路

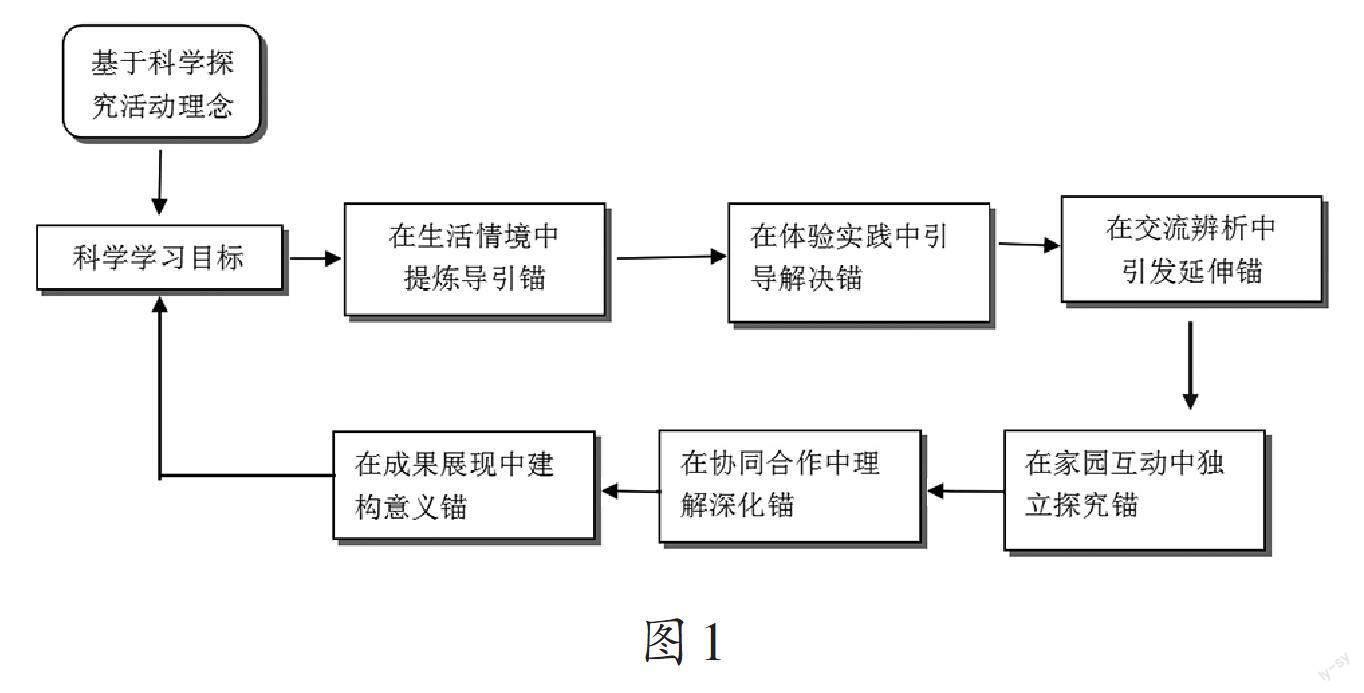

幼兒科學教育是支持和引導幼兒主動探究、了解周圍世界的過程。拋錨式科學探究活動以兒童發展為本位,以“生活即學習、體驗即探索、交流即發現、活動即探究”為學習理念,以家園互動、深度交流為探究形式。這類活動能提升幼兒的思辨能力、問題解決能力和動手操作能力等,幫助幼兒養成“好求知、愿探究、能合作”的科學素養。拋錨式科學探究活動的架構思路如圖1所示。

從上圖中可見,拋錨式科學探究活動的基本流程為“在生活情境中提煉導引錨—在體驗實踐中引導解決錨—在交流辨析中引發延伸錨—在家園互動中獨立探究錨—在協同合作中理解深化錨—在成果展現中建構意義錨”。家長、幼兒、教師在每一個環節中分別承擔著不同的任務。

二、拋錨式科學探究活動的教學實踐

(一)在生活情境中提煉導引錨,激發科學探究欲望

學習興趣是學習者基于學習需要表現出來的一種認知傾向,它能激發學習者的探究欲望。要激發幼兒的科學興趣,需要創設一定的學習情境。教師要善于把握時機,利用生活中發生的事件,創設一個適合幼兒探究的學習情境——導引錨,讓幼兒在認識事物的過程中,初步感知新的知識,產生學習欲望。以飼養蝸牛的活動為例,教師發現幼兒對一只小蝸牛有著濃厚的興趣,于是拋出問題“蝸牛有嘴巴嗎?它喜歡吃什么?”作為活動的導引錨。

1.發酵幼兒的興趣點

自然角里出現的一只小蝸牛引發了幼兒的積極討論,他們對“蝸牛吃什么?”產生了濃厚的探究興趣。教師及時把握教育契機,組織幼兒開展關于蝸牛的科學探究活動,引導幼兒在觀察中習得相關知識。

2.動員家長的參與點

在激發幼兒興趣點的同時,尋求家長的幫助也是活動順利開展的必要支持。教師將這次活動的安排與家長進行溝通,尋求家長的支持,讓家長幫助幼兒飼養蝸牛,并與幼兒一同觀察。

3.構建家園的互動點

為了解決蝸牛的飼養問題,班級中的一個家長為每一個幼兒準備了一只大蝸牛,讓幼兒在家中進行飼養。在教室里,教師安排了一個蝸牛飼養箱,方便幼兒隨時隨地進行觀察。

(二)在體驗實踐中引導解決錨,內化科學探究過程

創設真實的體驗情境,讓幼兒圍繞“蝸牛吃什么?”展開為期三天的喂食觀察實驗。在討論“給蝸牛喂什么食物?”的過程中,有一個幼兒提出了一個小而有意義的問題:“蝸牛吃了這些東西會生病嗎?”教師引導幼兒思考:“假如你遇到不喜歡的食物,你會愿意嘗試嗎?”最好的答案就是通過實驗進行驗證。于是,幼兒積極參與行動。在這個過程中,幼兒對原有的導引錨進行了精心的設計和探究。經過觀察,幼兒發現蝸牛喜歡吃植物,特別是蔬菜的葉子,但并不是所有的葉子都吃。

(三)在交流辨析中引發延伸錨,滲透科學探究經驗

幼兒在三天的體驗觀察中與蝸牛建立了感情。同時,他們也提出了許多新的問題,興趣點從“蝸牛吃什么?”向“蝸牛是怎么運動的?”“蝸牛喜歡生活在哪里?”轉移。這時候,教師拋出延伸錨:“給你們一周的時間,你們能找到這些問題的答案嗎?”這樣,錨又被拋了出去。有了前面積累的信心和操作經驗,幼兒很快就投入到第二階段的探錨、解錨過程中。

(四)在家園互動中獨立探究錨,提升科學探究實效

在幼兒選擇了自己的錨以后,教師與家長進行了積極的互動交流,為幼兒提供最好的探究環境和探究方法。

1.教師據錨引導

在這個階段,教師的任務就是根據幼兒選擇的錨,為其提供不同的引導,如向幼兒提供解決問題的相關線索,包括需要搜集的資料、獲取信息的途徑、現實中專家解決類似問題的方法等等。

2.幼兒擇錨再探

在第一次探究的基礎上,幼兒的學習興趣更加濃厚。在持續探究的過程中,幼兒往往會選擇新的錨,如從觀察“蝸牛怎么進食?”慢慢向“蝸牛怎么活動?”轉變。為了進一步探究,幼兒搜集了很多關于蝸牛的繪本、視頻等資料,拓寬了學習視野。

3.家長借錨親子

家長與幼兒開展親子飼養活動,與幼兒一起查找資料,在必要的時候提供指導和支持,協助幼兒做好觀察記錄,讓幼兒的探究更加深入。在此過程中,親子之間的情感不斷加深。

(五)在協同合作中理解深化錨,深化科學探究結果

對于同一個錨,不同幼兒的觀察方法不盡相同,得出的結果也并不一致。教師不應急于給出肯定或否定的評價,而要以一個引導者的身份,讓幼兒自己思考。此外,教師還應引導幼兒與材料進行互動,與同伴相互學習。教師可以整理家長發在“朋友圈”的照片、文字、視頻等材料,讓幼兒進行參考。此外,教師還可以組織幼兒開展交流,讓幼兒進行反思和改進。理解深化錨階段強調知識的完整性、全面性,強調讓幼兒從不同側面了解事物的本質特性,提高學習的積極性。

(六)在成果展現中建構意義錨,總結科學探究感悟

體驗是認知內化的催化劑。經過探究,幼兒不僅了解了蝸牛的生活習性、外形特征,還在飼養蝸牛的過程中體驗了生命的傳奇。當蝸牛吃了自己喂養的食物時,幼兒表現出極大的欣喜。這種經歷不僅提升了幼兒的知識水平,還強化了幼兒與外界事物的情感連接。拋錨式探究是一個動態的過程,幼兒在該過程中不斷加深對客觀世界和自我的認識,逐漸構建自己的知識體系。

三、拋錨式科學探究活動中的注意事項

(一)拋錨時機:生活引錨,發酵拋錨

錨要源于生活,又要高于生活。教師要把握日常生活中每一個具有教育價值的契機,用現有材料設計符合幼兒需求的情境。然后用一根主線將錨融入情境、故事或幼兒的經歷中,引發幼兒的好奇心、求知欲,讓幼兒帶著疑問,沿著主線逐步求解答案。需要注意的是,教師不可強行將自己設想的錨施加到幼兒身上,而要尊重幼兒的主體地位,讓他們按照自己的意愿進行探索。

(二)拋錨深度:引入新錨,求疑拋錨

生活中的問題往往是幼兒探究的開始,能引發幼兒的探究欲望和興趣。隨著探究的深入,教師要不斷引入新錨,讓幼兒進一步掌握特定的概念知識。在幼兒圍繞一個共同的錨開展探究活動后,教師要適時給予指導,把握幼兒的探究進程。同時,教師要鼓勵幼兒針對新的錨開展獨立探究和小組合作學習,在真實的問題中發展解決問題的能力。

(三)拋錨角色:家園引錨,協同拋錨

家園協同構建幼兒拋錨式科學探究活動的環境,是探究活動成功的關鍵。家園合作能最大程度地激發幼兒的求知欲望和探索興趣,讓幼兒積極投入探究過程。拋錨式探究活動需要充分利用家長資源,建立良好的家園溝通渠道。在此過程中,教師可以讓家長配合記錄幼兒的探究發現,為幼兒的學習反思、交流提供依據。同時,教師要鼓勵家長和幼兒共同探究,加深幼兒對知識的理解,潛移默化地培養幼兒的遷移能力。

(四)拋錨實質:實事引錨,求是拋錨

知識和概念是在幼兒不斷總結、討論、交流、反思的過程中形成的。教師和家長需要對幼兒的發現進行梳理總結,幫助幼兒更好地反思和調整探究方法。在交流環節中,教師要設計開放性問題,如:“你通過觀察發現了什么?你們小組是怎樣進行試驗的?”當幼兒思維不明確或操作不當時,教師可以采用導向式設問:“你覺得為什么沒有成功?”“失敗的原因可能是什么?”這些問題能夠引發幼兒重新思考。此外,教師還要引導幼兒從不同的角度探討解決問題的策略,讓幼兒深入理解學習內容,產生繼續探究的欲望。同時,教師要鼓勵幼兒大膽呈現探究成果,及時肯定并給予鼓勵。

拋錨式科學探究活動強調以開放的方式開展教學活動,允許幼兒通過探究檢驗想法,在批判性學習、協作性學習、創造性學習的過程中提升科學素養。當然,它也對教師在探究性科學活動中的角色定位能力、課程設計能力、評價能力等提出了更高的要求。教師必須從“信息的提供者”轉變為“幼兒學習的伙伴”,既要給予必要的指導又不能越俎代庖,且課程的實施不能僵化不變,而要隨著情境的變動而變化。

參考文獻:

[1]秦心怡.幼兒園科學教育活動學習品質培養[J].文理導航(下旬),2024(3):66-68.

[2]趙靈.拋錨式教學:以問為核,入情入境[J].四川教育,2022(22):12.

[3]吳綢.建構主義理論視角下拋錨式教學法在學前兒童發展心理學課程教學中的應用[J].廣西教育,2023(6):161-164.

(1.浙江省杭州市紅纓實驗幼兒園2.浙江省杭州市西湖區小和山幼兒園)