以真實情境為抓手解決真實問題

作者簡介:胡珀,1984年生,廣西柳州人,碩士,一級教師,主要研究方向為中國現當代文學。

摘 要:2024年九省聯考語用題最突出的命題特點是以真實情境為抓手,考查學生解決真實問題的能力。綜合評析來看,試題注重落實立德樹人根本任務,在真實情境中解決真實問題;考題具有延續性,出題結構趨于穩定;緊密銜接教材,注重教材實踐單元的學習。具體分析可知,試題注意創設真實的學科認知情境,強化語文的應用性;在多文本間建立對應關系,搭建學科認知情境;在真實的個人體驗情境中布置真實任務;運用真實的思維品質,解決社會生活情境中的真實問題。教師在日常教學及高考備考中應重視積累與建構,使學生形成解決真實問題的知識、語感和能力;設置真實任務情境,提高學生表達與交流的能力;重視梳理與整合,提升學生解決真實問題的思維品質。

關鍵詞:真實情境;真實問題;九省聯考;語言文字運用題;思維品質;高考語文

中圖分類號:G63 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)08-0043-05

《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)指出,學生語文學科核心素養形成、發展和表現的載體是真實、富有意義的語文實踐活動情境[1]。王寧教授認為,“情境”是課堂教學涉及的語境,“真實”指在學生的學習和生活中會遇到并引發聯想思考的真實[2]。所以在高考命題中,強調通過設置真實的問題情境,借以檢測學生靈活運用所學內容分析、解決問題的能力,這提醒教師和學生在教學和備考時要借助任務情境提升能力,從“解題”變為“解決問題”。

2024年1月,廣西作為2021年進入新高考改革的省份參加了普通高考適應性測試(以下簡稱九省聯考)。研究九省聯考語文試題有利于深入理解新課程的理念,了解命題新動向,更好地提升一線教師的備考教學水平。縱觀九省聯考的語言文字運用題(以下簡稱語用題)可以發現,試題命制體現了以真實情境為抓手、考查學生解決真實問題能力的命題理念。本文通過比較近兩年新課標全國語文卷的語用題,分析九省聯考語用題,探尋應對語用題命題理念的教學策略,并就高中語文教學及2024年高考備考提出建議。

一、綜合評析

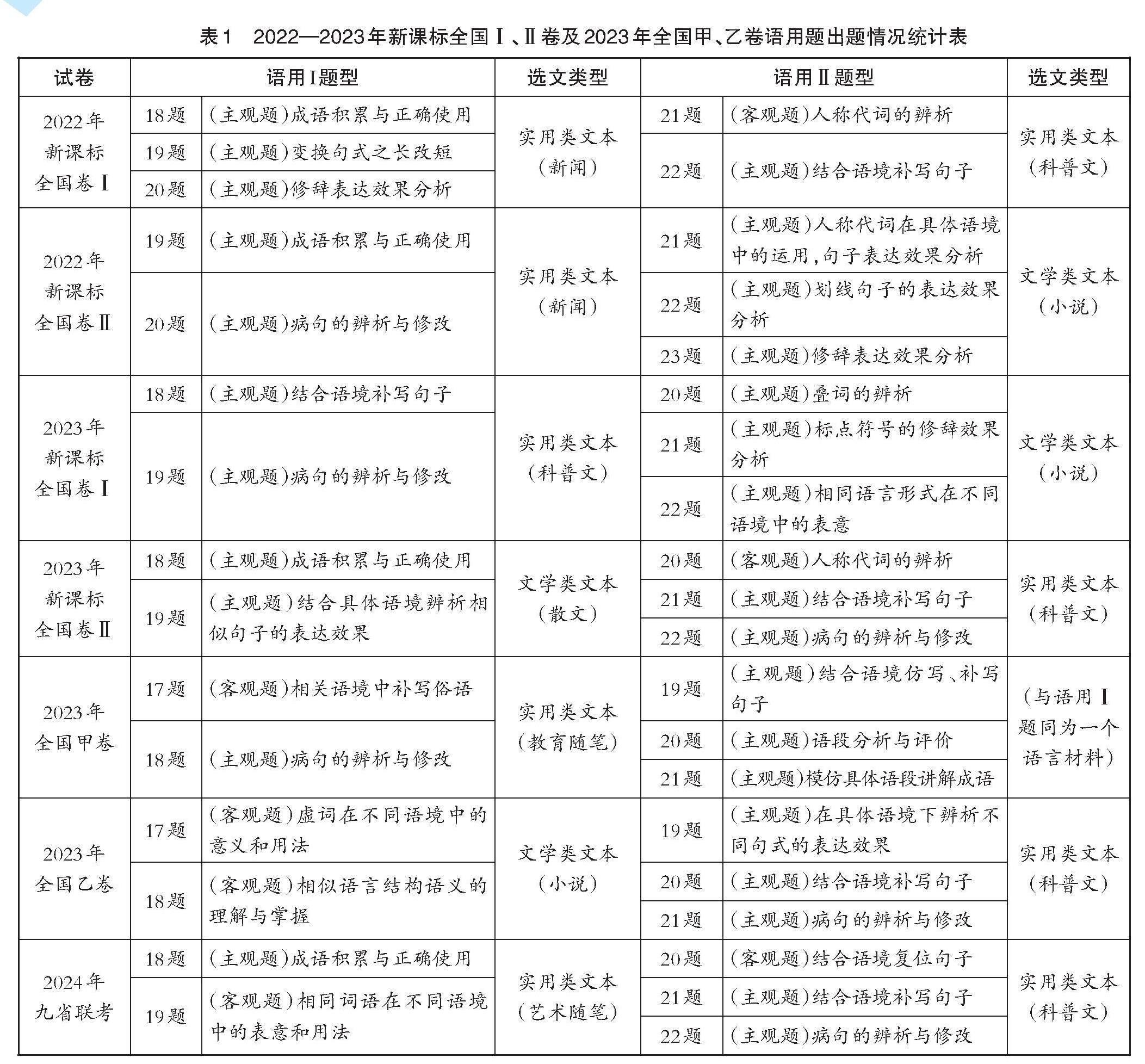

語用題是近年來高考改革變化較大的板塊,本文對近兩年來的新課標全國卷語文試題的語用題和九省聯考語用題進行整理,結果如下頁表1所示。

(一)落實立德樹人,注重在真實情境中解決真實問題

2024年九省聯考語用題全面落實《中國高考評價體系》中“一核四層四翼”的要求,從為何考、考什么、怎么考三個方面對命題進行了設定。

“一核”即“立德樹人、服務選才、引導教學”。試題關注與學生成長相關的時代熱點“如何欣賞古畫和如何看到自身與環境的關系”,給學生以價值引領。

“四層”,即“核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識”。“關鍵能力”指學生在面對與學科相關的學習和生活的問題情境時,認識、分析、解決問題所需具備的能力。根據課程標準關于核心素養的說明,高中語文要考查信息獲取與加工、邏輯推理與論證、文學鑒賞與審美、語言組織與表達等關鍵能力。2024年九省聯考語言文字運用Ⅰ創設了感受傳統文化的氛圍,而語言文字運用Ⅱ設計了思考生命存在邏輯的情境,涉及成語運用、虛詞辨析、補寫句子和運用因果關系概括段落內容的考點,第18、19、20、21題考查信息獲取與加工素養,第20、22題考查邏輯推理與論證素養,第21、22題考查語言組織與表達素養。

“四翼”,即“基礎性、綜合性、應用性、創新性”。2024年九省聯考語言文字運用題難度適中,符合由易到難、由知識到能力的考查梯度。第20題和第21題從不同層面考查語言連貫的方式,是語用題的一個創新點。它改變了“多點散射”、多考點覆蓋的方式,引導教師在平時的訓練中,應以多種方式訓練同一考點,設置讓學生解決問題的真實情境,讓語文學科核心素養培養落地。

(二)考題具有延續性,出題結構趨于穩定

2024年九省聯考語用題沿襲了2022年以來幾套高考試卷的出題模式,保持了較好的延續性和穩定性。它選用兩則文體特征不同的文段作為材料,兩大題采用“一拖三”和“一拖二”的形式,共3道主觀題、2道客觀題。它們的情境任務設置也比較守正:從文本內部情境和個人體驗情境考查詞語的積累,從文段內部情境及社會生活情境考查句段的寫作。考點變動不大,填寫成語、辨析虛詞、補寫句子等都是近年來新課標全國卷Ⅰ、Ⅱ和2023年全國甲卷、乙卷上出現過的,未出現偏僻考點和新的提問方式。

(三)緊密銜接教材,注重教材實踐單元的學習

2024年九省聯考語用題與統編版高中語文教材銜接緊密,具體如下頁表2所示。從表2及近兩年2023年新課標全國卷Ⅰ、Ⅱ和全國甲卷、乙卷看,語用題與教材關聯最多的是“詞語積累與詞語解釋”和“邏輯的力量”單元,因此平時教學和備考要重視綜合實踐單元。如教材必修上第八單元有三個學習活動——“豐富詞語積累”“把握古今詞義的聯系與區別”“詞義的辨析和詞語的使用”,語用題中的成語題考查考生平時是否注重“豐富詞語積累”,是否分類搜集、整理熟語,理解其含義,而辨析詞句的意義與用法的考點意在檢測學生是否會通過修改、替換的方式在具體語境中體會詞義的細微差別。教師如果在平時教學和備考中略過此類綜合實踐單元,就會造成學生能力缺失。

二、具體評析

《課程標準》把“情境”分為個人體驗、學科認知和社會生活三類。“個人體驗”是指學生個體獨自開展的語文實踐活動,“學科認知”是指學生探究語文學科本體的具體過程,“社會生活”是指學生熟悉的家庭生活、學校生活和社會生活[1]。2024年九省聯考語用題緊扣三類情境命題,從不同層面考查了學生的語文學科核心素養。

首先來看語言文字運用Ⅰ,原題如下:

閱讀下面的文字,完成18~20題。

夏天溫度高,水分足,各種花草樹木生長旺盛,田野里的牽牛花、凌霄花、百合花等競相怒放, A 。南宋名畫《夏卉駢芳圖》就集中描繪了幾種夏天常見的花卉:粉紅鮮艷的蜀葵,潔白無瑕的梔子,嫩黃清雅的萱花,在夏日的暖風里,或拔蕊怒放,或花蕾初綻,或 B ,讓人悅目清心,為炎炎夏日增添了爛漫色彩,也給人們送來幽香清爽。

①夏天最常見的還是荷花。荷花在酷暑中綻放,是歷代文人墨客歌詠描繪的對象。明代畫家陳洪綬的《荷花鴛鴦圖軸》就描繪了“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的荷花品格。②畫中四枝荷花亭亭玉立,荷葉也形態各異;③一對鴛鴦四目相對,嬉戲荷間,打破了一池碧水的寧靜;一只青蛙埋伏于石后的荷葉上,好像正伺機捕食蚊蟲,給畫面平添了幾許生機與意趣;兩只彩蝶飛來,一只在空中 C ,一只落于花上。④從中可見畫家善于觀察的細心與狀物精微的匠心。

18.請在文中橫線處填入恰當的成語。

19.下列句子中的“給”與文中加點的“給”,意義和用法相同的一項是( )

A.冰涼的雨水把她的衣服都給淋濕了。

B.你簡直太不像話了!馬上給我出去!

C.他來北京前是專門給人家修理電視的。

D.我趕到時,那批貨物已經全給賣光了。

20.“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅。”這兩句古詩出現的位置,最恰當的是( )

A.①處? B.②處? C.③處? D.④處

1.創設真實的學科認知情境,強化語文的應用性

《課程標準》把學科認知情境定位在“學科本體”。但學科認知情境常和學生個人體驗情境交織在一起,而選擇能夠將學生帶入這兩種真實情境的文本是命題的關鍵。語言文字應用Ⅰ的材料選自2021年《美術報》鄭學富的《古畫中的盛夏》。其選材緊扣時代的主題與精神,意在通過美畫與美文讓考生進入學科認知情境,增強學生的文化自覺和文化自信,給成語創設這樣的情境強化了語文的應用性特點。

第18題沿用2022年新課標卷的成語考查方式,是一道開放性題目。選文第一段寫名畫《夏卉駢芳圖》如何展現夏花盛開的豐姿。A處所在的第一句是總起句,寫夏天花草樹木生長旺盛。它的上文描繪了眾花競相盛開,下文具體描繪名畫的內容。所以,A處與上文關系更緊密,由此可判斷此處應填描寫花爭相開放的狀態與效果的成語。B處上文寫花卉“或拔蕊怒放,或花蕾初綻”,描寫了花全開和剛開的樣子。“或”字與B處勾連,所以B處應填花開的另一種姿態。按前文全開到剛開的順序推斷,此處應填描寫花未開的狀態的成語。第二段先總說夏天最常見的花是荷花,接著分寫名畫《荷花鴛鴦圖軸》中與荷花相關的內容。C處上文總寫兩只彩蝶飛來,下文寫了另一只落于花上,此處又有“一只在空中”的提示,所以應填描寫彩蝶在空中飛的成語。

2.在多文本間建立對應關系,搭建學科認知情境

2020年以前的高考試題,考點主要在對所選文本的概括、分析、鑒賞等方面,所考文本是一個封閉系統。而2021年全國新高考Ⅰ卷的第5題則在題干中加入了新的文本,要求考生運用試題文本中的原理解釋題干中呈現的現象,原題如下:

嵇康詩有“目送歸鴻,手揮五弦”一句,顧愷之說畫“手揮五弦易,目送歸鴻難”。請結合材料,談談你對此的理解。

這類題能很好地在不同文本之間搭建學科認知的情境,檢測考生運用恰當的閱讀策略和語言表達來解決實際問題的高階思維,從此它在高考卷中不斷出現。

2024年九省聯考第20題可看成一道單純的考查句子補寫能力的客觀題。但把出題內容和同為一個考點的第21題一起審視時,會發現命題者在多文本間建立對應關系的良苦用心。語言文字應用Ⅰ的材料是一篇描寫性強的實用類文本。但第20題卻引入了一句古詩。撇開選文的原文引用古詩不談,這里加入古詩就是在試圖搭建多文本之間的關系,打破原文本的封閉性。搭建這樣的學科認知情境后,因為加入了多文本的背景知識,更能考查考生搜索、整合以及運用信息的能力。考生先要理解詩句是描寫荷花盛開的美景。“夏天最常見的還是荷花”是第二段的總起句,把詩句放在第①處能更快引出此段中心。而第②、③、④處都是具體寫《荷花鴛鴦圖軸》的畫面。其中,因為詩句強調的內容與第②處上文寫荷花品格不相符,故不能放在②處。

這道題還有助于學生深入思考。命題對選文原文進行了不小的改動,其中一處是將詩句“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅”的位置由“夏天最常見的還是荷花”之后調整到它之前。教師不妨在講評時將原文與考題進行對比,引導學生合作探究這樣改動的理由,讓這道題跨越多文本搭建學科認知情境的特點發揮更大的價值。

3.在真實的個人體驗情境中,布置真實任務

王本華教授認為,在語文學習中,情境的存在使考生需將已有的知識、經驗、能力整合起來,通過完成特定的任務來解決問題[3],個人體驗情境就在這時與考生發生共鳴。

第19題通過四個選項的設置創設了四個不同的個人體驗情境,布置了辨析多義虛詞的真實任務。這與2023年全國乙卷第17題如出一轍。“給”字是常見詞,考生要結合個人的語法知識和語感,將自己置身具體的語境中去判斷,才能準確辨析它的含義。我們可以先通過語法分析把握文中句子的結構。原文句子主干是(花)送來幽香清爽,“也”“給人們”做狀語,“來”是補語。句子結構是“主語+給+間接賓語+動詞+賓語”,“給”是介詞,表示引出動作行為的對象,意為“替、為”,只有選項C與之相似。選項A的結構是“主語+把+名詞+給+動詞”,“給”是助詞,在“把”字句中強調動作的結果。選項B的結構是“給+間接賓語+動詞”,“給”是介詞,指出動作或行為的接收者。選項D的結構是“主語+給+動詞”,“給”是介詞,在被動句中引入行為實施者,意為“被”。

再來看語言文字運用Ⅱ,原題如下:

閱讀下面的文字,完成21~22題。

從炙熱的沙漠到冷峭的冰川,再到全球各地紛繁復雜的生態環境,幾乎所有地方都有一個共同點——有生命。你可能會驚訝地發現,即使在一些最奇怪、最惡劣、似乎最不適宜生命存在的環境中, ① 。

為了生存,所有生物都有一些基本需求需要滿足,包括水(或某些溶劑)、能量來源和基本的生物分子,如碳水化合物、蛋白質、脂肪和核酸等。如果 ② ,生物體就沒有足夠的資源來生長或產生維持生存的能量。但這還不是全部!為了更有利于生長在漫長的進化過程中,生物往往會 ③ 。

比如生活在世界最寒冷大陸上的企鵝,為了適應寒冷的環境,它們的身體天然就有神奇的保溫功能。它們的靜脈纏繞在動脈上,使動脈內的血液保持略微溫暖。當它們潛入寒冷的海水中捕獵時,心率會降低15%,這有助于身體保存更多的能量,而這些能量又可以用來使身體產生更多的熱量。甚至它們身上的羽毛也是密密麻麻地重疊在一起,保護它們免受刺骨的寒風和冰冷海水的侵襲。

21.請在文中橫線處補寫恰當的語句,使整段文字語意完整連貫,內容貼切,邏輯嚴密,每處不超過12個字。

22.簡述第三自然段的主要內容。要求使用包含因果關系的句子,表達準確流暢,不超過45個字。

4.運用真實的思維品質,解決社會生活情境中的真實問題

語言文字應用Ⅱ的材料選自2021年“科普中國網”的《生命如何在極端的環境條件下生存?》一文,重在引導學生正確看待環境與自我成長之間的關系,提醒學生在時代大變局中不斷增強能力,迎接新的挑戰。

第21題與第19題考點類似,但21題是主觀題,更側重在交際情境中運用邏輯推理能力解決語句缺失的真實問題。選文第一段寫在各種環境下都有生命的存在,第二段揭示生物能在各種環境中生存的兩個因素,第三段寫企鵝為了適應環境而進化出的自我保溫功能。第一段第一、二句是總分關系,所以第①處應填闡釋性的句子。第②處在第二段,它的上文寫生物的基本需求應被滿足,此處抓住關鍵詞“如果”,應填與上文相反的假設情況。第③處注意前面的關鍵詞“但”,說明生物生存還需其他要素。第二段與第三段是說明的事理與事例的關系,第三段通過企鵝的例子來證明第二段生物進化出適應環境能力的可信度。所以結合第三段的內容可以概括出第③處應填企鵝為了適應環境而產生神奇能力。

第22題是綜合考查壓縮信息、仿寫句子和邏輯推理能力的主觀題,對考生的思維品質要求更高。它模擬社會生活中轉述的情形。切分第三段的內容層次可以發現,該段先總說企鵝為了適應環境而進化出保溫功能,接著從三個方面寫其保溫的原因:一是其靜脈纏繞在動脈上;二是其潛入水中心率會降低;三是其羽毛密密麻麻地重疊。考生只要按題目要求用上表示因果關系的關聯詞來重組答案,并控制好字數就行。

三、備考建議

結合以上分析,教師在運用教材進行日常教學和高考備考時,應從下幾個方面著手。

(一)重視積累與建構,使學生形成解決真實問題的知識、語感和能力

教材必修上是初中升高中學生最先接觸的高中語文教材,其第八單元的學習任務與語用題關系密切,是培養詞語積累習慣、建構語言分析模式的良好載體,所以在教學本冊書時,教師應有意識地引導學生做好詞語積累,在高中三年的教學中系統梳理并講授教材中相關語言應用的知識點。

王寧教授指出,要讓學生在學習語言文字過程中建構語言運用機制,增進語文素養[2]。近年來語用題主觀題的增多就是提升語言建構與運用的一種積極暗示。2023年全國甲卷在一段語言材料后設置了不同的5道題,2024年九省聯考的語用題分別以客觀題和主觀題的方式測試同一考點,都體現了越來越復雜的語用情境。教師在教學和備考時應用好教材和考題,依托它們引導學生自主地表達自己的思考,建構語言運用的知識體系,形成解決學習生活中真問題的真實能力。

(二)設置真實任務情境,提高學生表達與交流的能力

教材以學習任務為核心,通過設計結構化的任務、在真實情境下開展語文活動,從源頭上提升學生表達與交流的能力。因此,教師在教學時應當用好單元學習任務,將它逐一落實并分解到教學中,設置真實情境,力求解決真問題。如在教學必修上第三單元的《夢游天姥吟留別》時,筆者讓學生假設自己是李白要告別的東魯諸公,把李白留下的詩歌當作解讀其人關鍵的情境,設置了三個學習任務。其中針對感受詩的意境和詩人精神世界的單元任務,設置了如下情境:1.作為具有解夢能力的你,如果要通過解讀這夢游之境的圖景來了解你的朋友,為天姥山幾處勝景設置名稱及簡介,你將如何設置?2.結合補充的文本,請作為朋友的你,用一首詩回贈李白,談談自己如何看待其人或其詩或其追求。兩個情境任務層層深入,勾起了學生表達和交流的欲望,學生在課上精彩地回答,有的學生課后還寫了高質量的小詩。

(三)重視梳理與整合,提升學生解決真實問題的思維品質

教材中與語言運用關系緊密的除了必修上第八單元,還有選擇性必修上第四單元“邏輯的力量”和選修教材“漢字漢語專題研討”。這些學習內容能從理論方面提升學生解決問題的思維品質。教師應當通過學習任務和情境的設置,開展豐富多彩的語文實踐活動,幫助學生梳理和整合這幾個單元。另外,在高一階段的教學中,教師應開設與“漢字漢語專題研討”相關的選修課,豐富語文教學場景,讓學生在課內外學習與活動中培養高階思維。

總之,在高考“改變相對固化的試題形式”的趨勢下,教師應著眼于設計教考緊密銜接的學習任務,著力開展培養學生閱讀關鍵能力、思維品質的學習活動,這樣才能在新一輪教學改革實踐中,助力學生語文核心素養的發展,讓學生具備在復雜社會中解決問題的真本領。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:47-48.

[2]《語文建設》編輯部.語文學習任務群的“是”與“非”:北京師范大學王寧教授訪談[J].語文建設,2019(1):5-7.

[3]王本華.走出以“刷題”代替教學的怪圈[N].中國教師報,2023-6-28(07).

(責編 周翠如)