新課標下高中數學課堂教學有效性現狀調查與對策研究

魏濤

[摘? 要] 調查發現,當前的高中數學課堂仍存在“教師占據主體地位,缺少教學反思過程,缺失有效生成資源,缺乏人文關懷”等問題,為了優化數學課堂,提高教學有效性,研究者認為須從如下幾點著手改進:創設情境,有效引入;問題驅動,有效探究;自主合作,有效交流;精選練習,有效鞏固;總結提煉,有效提升.

[關鍵詞] 教學有效性;現狀調查;對策研究

隨著《普通高中數學課程標準(2017年版2020年修訂)》(簡稱“新課標”)的推行,課堂教學有效性成為大家關注的話題. 為此,筆者針對本校部分學生進行了問卷調查與課堂教學有效性的驗證,發現當前新課標引領下的高中數學課堂教學還存在一些不足之處,于是有針對性地進行了實踐與研究,提出一些應對措施,與同行交流.

現狀調查情況

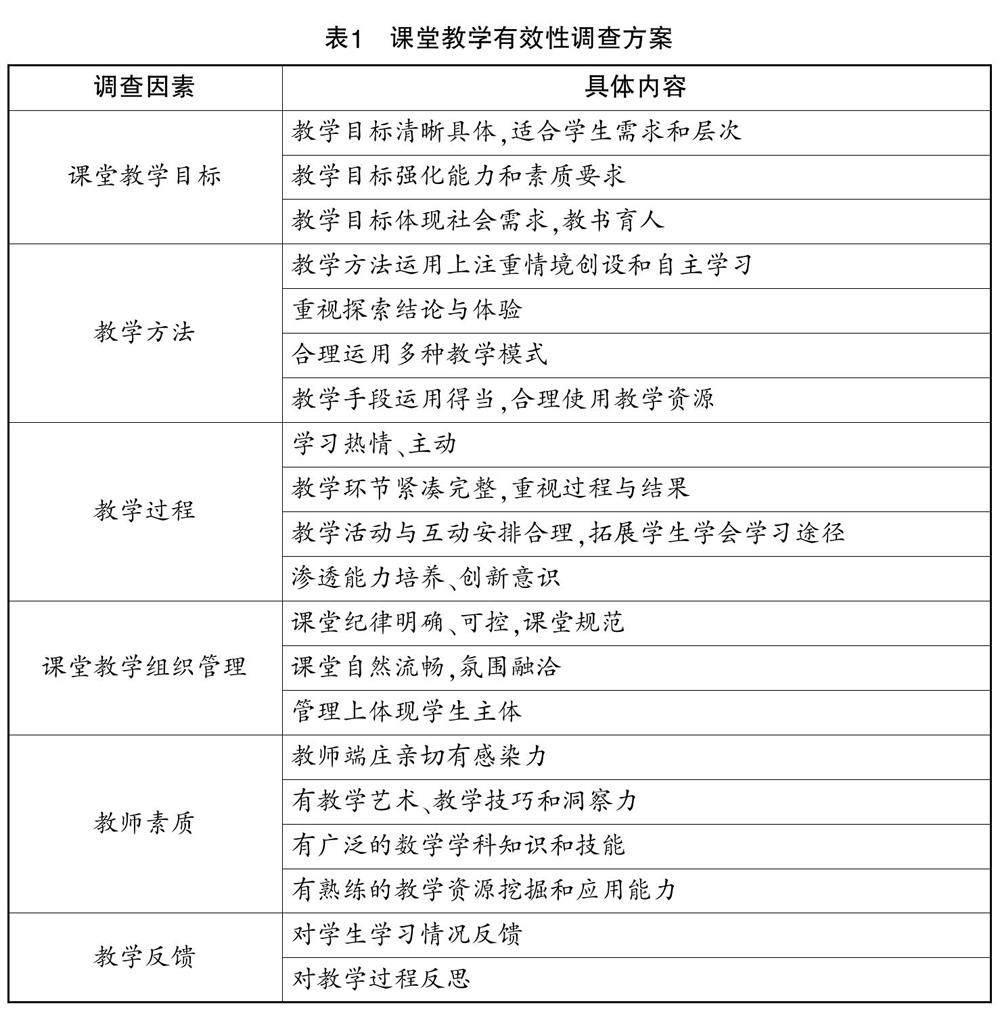

雖然新課標已經推行了多年,但當前的高中數學課堂教學仍然存在一些墨守成規的觀念,不少課堂教學仍然以教師的“講”為主,課堂因為缺乏學生的主動參與而沒了活力. 為此,筆者設計了課堂教學有效性評價方案(見表1)進行調查,發現當前數學課堂教學存在的問題主要有以下幾方面.

1. 教師占據主體地位

新課標著重強調學生是課堂的主人,在課堂中占據主體地位,但仍有些教師受傳統教學理念的束縛,以高位者自居,在課堂中安排學生的一切活動,導致學生缺乏學習的主動性,只能被動地接受安排. 如此一來,學生因為缺乏參與而少了探索、交流、思考與發現的機會,所獲得的知識只能是結論,無法做到“知其然且知其所以然”.

這種模式下的教學,乍眼一看能達成知識高效傳播的目的,但學生因缺少互動與交流,思維得不到發展,更無法獲得主動發現問題與解決問題的能力. 殊不知,學生才是課堂真正的主人,教師只是學習的引導者,任何學習都應是學生自主完成的過程,教師只起到引導與點撥的作用.

2. 缺少教學反思過程

教材是編者針對大眾學生而設計的,具有普適性,但每一個教師所面臨的學生有著較大差異,因此教師要做的是“用教材”而非“教教材”. 教師在精心備課的基礎上不僅要用好教材,還要超越教材,結合教學內容特點與學生特征來設計教學方案. 一切教學活動安排都應將學生的主動探索、合作交流與反思等融合進去,讓課堂充滿生機.

當然,課堂是動態變化的,無論教師多么精心地預設,都可能出現一些特殊情況. 教師應不斷地提升自己的專業水平,用智慧面對課堂中的每一次“意外”,這對師生的成長具有重要意義. 每一個教學環節結束后,教師都要及時反思,發現課堂中的優缺點,這些都是調整教學方案的依據. 除此之外,教師還要注重章節反思、學期反思、學年反思等,良好的反思能力可促進學生快速成長.

3. 缺乏人文關懷

積極的情緒更容易激發學習熱情,促使學生獲得成就感;反之,消極情緒則會消減學生的學習信心,導致厭學狀態的發生. 調查發現,不少教師將學生視為承載知識的“容器”,只知道往“容器”內傾倒大量知識,卻很少關注學生的接受能力與情感狀態. 在這種背景下,學生只能被動、機械地接納知識,卻無法表達自己的情感,導致課堂死氣沉沉,缺失年輕人應有的活力.

事實證明,充滿活力與生命力的課堂往往是充滿溫情的. 因此,教師應轉變教學觀念,給予學生更多的人文關懷,讓課堂成為師生雙邊積極互動的場所,讓每一個教學環節都充滿活力,這也是促進教學相長的重要舉措.

提高課堂有效性的措施

1. 創設情境,有效引入

有效的情境具有激趣啟思的作用. 那么,什么情境屬于有效的情境呢?新課標提出要創設貼近學生生活、富含數學思想、能揭露數學本質的情境,這些情境能吸引學生的注意力,引人深究. 好的情境可引發師生、生生雙邊積極互動與交流,提高學生的課堂參與積極性,但也要避免設計“過度開放”的情境,因為這樣的情境會導致“探究無力”. 好的情境需要關注兩個問題:①情境的研究性能不能引起學生的興趣與思考,能否培養學生的“四能”;②情境里所設置的障礙會不會降低學生的興趣,消減探究效率.

案例1 “等比數列前n項和”的教學.

本節課的內容相對抽象,為了激發學生的探索欲,讓學生對等比數列前n項和產生深刻形象的認識,筆者創設了如下情境.

貸款在我們的生活中越來越普遍,現在我們一起來思考一個與貸款相關的問題. 假設我們簽一份貸款合同,合同內容為:從簽約之日開始,在之后的30天內,我第一天給你1萬元,第二天給你2萬元……之后每一天比前一天多1萬元. 你還貸的方式為第一天還1分錢,第二天還2分錢……之后每一天還款金額為前一天的雙倍. 大家算算到第10天時,我給了你多少錢,你還了多少錢?

學生自主計算,發現第10天時,自己能拿到55萬元,還10元2角3分.

師:大家覺得這份合同誰更劃算呢?

這是一個既貼近學生生活實際,又充滿趣味的貸款游戲. 詼諧的游戲方式不僅成功激發了學生的探索欲,還增強了生活與數學知識的聯系. 因此,創設一個激趣啟思的情境,是提高課堂有效性的基本手段.

2. 問題驅動,有效探究

問題具有推動教學的作用,有效問題常具備如下幾種特性:①可及性,即所設計的問題結合學生的認知發展規律,能讓學生觸及其本質;②開放性,多種解決方案的問題可開放學生的思維,提升學生的創造力;③挑戰性,具有挑戰性的問題能更好地引發學生認知沖突,激發學生的學習興趣;④實操性,實操性問題往往能增加學生的探究經驗,讓學生更好地體悟數學魅力.

課堂中的每一個問題都是學生思維的方向標,教師在設計問題時,就要考慮清楚提出這個問題的目的是什么,是為了鞏固舊知、引入新課,還是激趣啟思,抑或總結提煉?等等. 杜絕為了問而問的情況,應發揮每一個問題的作用,以引發學生認知沖突,達到相應的目的.

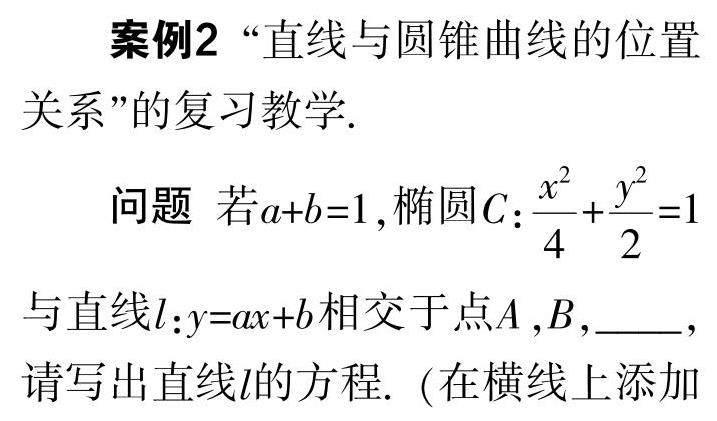

案例2 “直線與圓錐曲線的位置關系”的復習教學.

此為一道開放性問題,對于學生而言有著較大的思維空間,每一個水平層次的學生都能提出問題,并運用多種方法來解決. 本題不僅能起到復習鞏固的作用,還能促使學生自主發現問題、提出問題、分析問題與解決問題.

教師在設計問題或引發學生自主提問時,應將目光放在激活學生的思維上,而非直奔結論. 合理的提問方式能為學生創造良好的思維條件,培養學生的“三會”能力,讓學生從“要我學”轉化為“我要學”,從“學會”轉化為“會學”. 當然,課堂中的問題并非越難越好、越多越好,而應難易適中、少而精,直切知識核心,能讓學生“跳一跳,摘到桃”.

3. 自主合作,有效交流

新課標強調數學教學要關注學生的獨立思考、自主探索與合作交流. 提升學生的自主合作交流能力最好的辦法是以問題為載體,帶領學生通過實踐操作來探究與交流,提升學力. 這是一種提升學生學習主動性的重要方式,對促進社會和諧發展具有重要意義. 實踐證明,一節好課離不開師生間的積極互動,一個充滿生命力的課堂,必然與學生的發展息息相關. 因此,教師應關注學生在課堂中的自主合作與交流的情況,保持課堂的靈活性,讓學生主動融入課堂,與課堂共生.

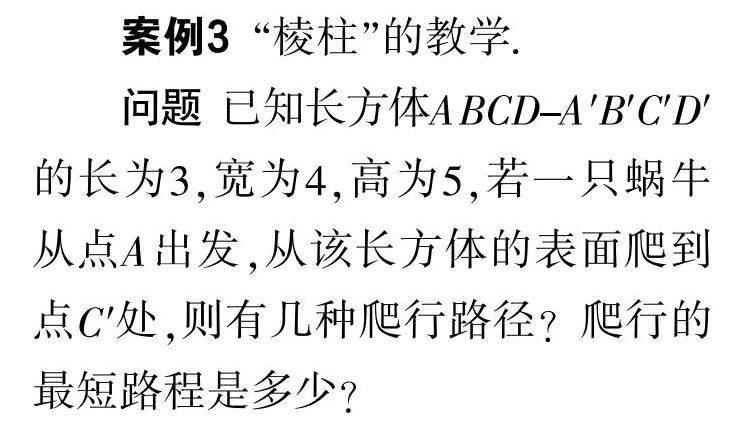

案例3 “棱柱”的教學.

問題 已知長方體ABCD-A′B′C′D′的長為3,寬為4,高為5,若一只蝸牛從點A出發,從該長方體的表面爬到點C′處,則有幾種爬行路徑?爬行的最短路程是多少?

問題提出后,學生以小組為單位積極地進行探索與合作交流,各組選擇一名代表展示本組的結論. 在交流過程中,學生最大限度地發揮主觀能動性,與同伴分享自己的想法,最終獲得了相應的結論. 可見,自主合作交流是確保教學有效性的關鍵.

4. 精選練習,有效鞏固

不論是例題教學還是課堂練習都屬于新知的應用環節,對鞏固與內化學生剛剛建構的新知具有重要意義. 教師在例題或練習的選擇上應慎重,多設置具有啟發性、典型性、創造性的例題,起到示范引領、開闊思維、融會貫通的作用. 教材所呈現的例題和練習都是編者精挑細選而來的,教師可結合本班學生的特點對這些例題和練習進行改造,以提高例題和練習的教學效果.

案例4 “有限制條件的排列問題”的教學.

有這樣一道經典例題:“請用0~9這10個數字組成不重復的三位數. ”本題意在引導學生自主提煉解決有限制條件排列問題的常規方法(特殊位置分析法、特殊元素分析法、間接法等). 結合本題用意,筆者在教學設計時,將其改造成如下幾個問題.

(1)若從0~9這10個數字中挑選不重復的3個數字作為函數y=ax2+bx+c中a,b,c的值,一共能組成多少個不一樣的二次函數?

追問1:能組成多少個關于y軸對稱的二次函數?

追問2:能組成多少個不一樣的函數?

(2)若從0~9這10個數字中挑選3個不同的數字作為圓(x-a)2+(y-b)2=r2中a,b,r的值,可組成多少個不一樣的圓方程?

追問:能組成多少個圓心位于x軸上的圓方程?

練習訓練是課堂教學的重要環節之一,學生通過訓練能鞏固所學知識,提煉數學思想,獲得相應的解題方法. 新課標背景下的訓練內容要有明確的針對性,層次必須清晰,且符合學生的認知規律,適應學生的認知水平. 在訓練過程中,教師要著重引導學生主動參與,鼓勵學生自主思考并分析問題,通過不斷歸納、反思,優化解題策略,提升數學素養.

5. 總結提煉,有效提升

總結環節對于鞏固教學成效、完善知識結構、發展數學能力具有重要意義. 然而,當前仍有部分教師沒有認清總結的重要性,總是以一成不變的方式告知學生“應怎樣”,導致課堂總結成了一種墨守成規的環節,沒有讓學生進入積極主動思考的狀態. 一節課涉及哪些知識點,經歷了什么樣的探究過程,領略了什么數學思想方法等,都是值得回顧、反思與總結的內容,同時還要留下懸念,為下節課教學做鋪墊.

案例5 “兩個平面垂直的判斷”的教學.

課堂尾聲,教師可做如下總結,給學生留下懸念.

師:本節課我們共同探討了兩個平面互相垂直的定義和判斷等內容,結合之前研究空間內兩元素間位置關系的基本模式,接下來該研究什么呢?

生:應該是兩個平面互相垂直的性質吧?

師:不錯!課后大家先自主分析兩個平面互相垂直的性質有哪些,下節課我來揭曉答案.

這種結尾方式給學生留下了懸念,為下節課教學做好了鋪墊. 正如葉圣陶先生所言:“結尾本是結束了,但最忌真的結束了,優秀的教師應該給學生留下迫切想知道后續的感覺. ”

總之,作為一線數學教師,應將現代科學、人文藝術、教育理論整合在一起,結合教學規律與學生發展規律合理編擬教學目標,設計教學方案,實施教學任務,通過不斷創新實現教學的有效性.