核心素養視域下問題導向的教學設計探討

張瑜

摘 ? 要:義務教育課程標準要求物理課程教學要以培養學生的核心素養為課程目標。問題導向下的教學設計對實現這一目標具有顯著的效果。問題導向教學設計以問題情境的形式啟發學生自主思考或引起學生認知矛盾,在解決問題過程中逐步建構課程知識,對教學課程的設計、分析、交流和討論有助于提高教師的教育教學水平。

關鍵詞:核心素養;創設情境;教學設計;教學探討

引言

隨著新一輪課程改革的深入,社會對新型人才的需求不斷加強。為了更好地指導教育工作者培養國家和社會需要的人才,教育部制定了《義務教育物理課程標準(2022年版)》。該標準中明確指出,物理課程要以學生的發展為本,以提升全體學生的核心素養為宗旨,培養每個學生個人終身發展和社會發展需要的正確價值觀、必備品格和關鍵能力[ 1 ]。新理念下為了實現學生核心素養養成,物理課堂教學中涌現出許多新的理論和創新的教法,現嘗試將問題導向式教學設計運用于課堂教學。

1 ?問題導向教學設計簡介

問題導向的教學設計是以問題情境為依托的教學設計。問題情境主要包含了真實情境、實驗情境、活動情境,其具有指向性、情境性、聯系性、交互性、預設性和生成性的特點[ 2 ]。問題導向的教學設計是依據創設或探討能引起學生自主思考或認知沖突的情境,從而激發學生解決問題的興趣。問題情境的設計應具有啟發性、漸進性,能引起學生不斷探索,逐步生成課堂知識,建構課程結構。下面以“科學探究:摩擦力”為例作具體分析。

2 ?問題導向下“科學探究:摩擦力”的教學設計

2.1 ?“科學探究:摩擦力”教學設計目標概述

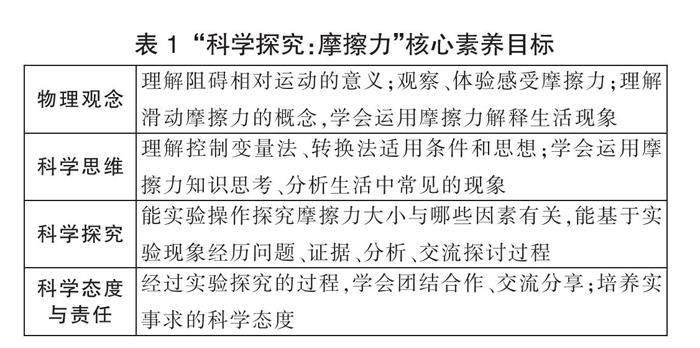

“科學探究:摩擦力”是滬科版初中物理八年級全一冊第六章第五節的內容。本節課教學設計是通過問題情境的觀察體驗逐漸建立滑動摩擦力概念,通過實驗探究“影響滑動摩擦力的因素”實驗掌握必備的知識和能力。本節課設計除了要關注核心素養概念目標中物理觀念的形成和科學思維方法的養成外,還要培養學生在問題解決和實驗探究的過程中保持嚴謹認真、實事求是的科學態度、持之以恒遵守科學倫理的社會責任感。表格1所示為本節課學習目標。

2.2 ?課堂教學設計與分析

2.2.1 創設情境 體驗摩擦力

情境一:教師手里拿著一個塑料杯,杯子里裝滿了米,教師在米中插入一根筷子,要求只提筷子能將米和杯子一起提起來,誰能幫助教師做到呢?

學生:(課堂演示)根據嘗試和日常生活經驗我們將米在筷子周圍壓緊,再提起筷子時發現可以將杯子和米一起提起來。

問題導向:米為什么能被提起來,受什么力作用?

學生:米受到重力和摩擦力作用。

情境二:觀察生活中常見情境。(圖片展示杯子沒有掉下來;物體隨傳送帶上升;推箱子沒有推動)

情境三:(課堂活動)體驗摩擦力的存在。

手按在桌面并用力向前用力(使手相對桌面靜止)。

手按在桌面并用力向前用力(使手相對桌面滑動)。

問題導向:兩種情況下手有什么感覺?請同學們說說感受?

學生:手感覺到阻礙:后者受到摩擦力作用。

設計分析:通過演示筷子提米活動導入新課教學,讓學生觀察感受摩擦力的存在和作用。對“筷子提米實驗”和真實的生活情境的觀察,以及課堂感受摩擦力的活動,面向全體學生,使所有學生都能感受摩擦力。通過學生對滑動摩擦力的感受和思考,逐步理解阻礙的內涵,使抽象的摩擦力具象化。

此設計有意識訓練學生的科學思維以及對簡單實驗現象進行分析的能力[ 3 ]。引導學生對日常生活場景的思考,鼓勵學生發現身邊的問題,體現了從生活到物理的新課程理念。“筷子提米實驗”中米受到重力和摩擦力,從而由上一節重力過渡到摩擦力知識的學習。

2.2.2 問題導向 突破難點

情境一:

(1)在一個長木板鋪成的斜面上放上木塊,木塊靜止;

(2)在木板上灑水,木塊逐漸下滑;

(3)將(1)中的木塊換成等質量的木球,發現球也能滾下。

問題導向:通過以上情境,摩擦力可以分為幾類?

學生:可分為靜摩擦力、滑動摩擦力、滾動摩擦力。

追問:(1)和(2)說明什么問題?

學生:(1)中木塊雖然靜止但有向下運動趨勢。

情境二:用手在桌子上往右推動刷子滑動或者不滑動(多媒體放大刷子形變)。

問題導向:毛刷發生彎曲說明什么,毛刷往什么方向彎曲?

學生:受到摩擦力,往左。

問題導向:運動方向(運動趨勢方向)與毛刷彎曲方向相反說明什么問題?

追問:什么是滑動摩擦力?

設計分析:情境一的設計符合學生的認知發展規律,學生能根據三個演示情境對比得出摩擦力分類:靜摩擦力、滑動摩擦力、滾動摩擦力。通過(1)(2)實驗對比理解即使木塊靜止在斜面上,依然有相對斜面下滑的趨勢,實驗情境很好地突破了“相對運動趨勢”這個教學難點。

情境二利用多媒體實現毛刷形變的放大,使現象更清晰、更直觀,使抽象的摩擦力以具體現象呈現在學生面前,根據教師問題的引導,學生對毛刷不同狀態下和摩擦力方向的思考發現,不管是靜摩擦還是滑動摩擦,摩擦力的方向總是與運動方向(運動趨勢方向)相反。此時學生對滑動摩擦力的內涵更清晰了,再由學生進行歸納總結,促進學生物理觀念的形成。

2.2.3 ?喚起認知 啟發思考

情境一:展示班級不同學生擦黑板圖片。

問題導向:為什么有人黑板擦得干凈?

學生:有的同學擦得很用力。

追問:(讓學生上臺擦黑板演示)我們觀察到手拿黑板擦沿不同方向用力時,擦黑板效果不同。怎么擦才能擦干凈?

學生:只有用力壓著黑板擦時,黑板才能擦得干凈。

情境二:女生和男生利用一個不銹鋼管(一端抹了洗手液)舉行拔河比賽。(結果:女生獲勝)請男生說說失敗的原因。

學生:發現手很滑,握也握不住。

問題導向:滑動摩擦力的大小可能跟什么因素有關系?

學生:跟壓力有關;跟接觸面粗糙程度有關;還可能跟滑動時速度大小有關;跟接觸面大小有關。

設計分析:情境一是日常生活中的真實情境,常常會有學生黑板擦不干凈,但是并沒有很多學生會發現問題,更談不上去思考為什么黑板擦不干凈。用生活中的情境為例,鼓勵學生發現問題,提高分析問題的能力。

情境二中,力氣大的男同學拔河比賽反而輸了,激發學生的認知沖突。學生對“哪些因素可能影響滑動摩擦力大小”做出合理的猜想,進而對實驗驗證自己猜想的愿望更強烈。此部分問題情境的設計,讓學生經歷了科學探究過程中發現“抹了洗手液一端手很滑”的問題和對影響摩擦力因素做出合理猜想和假設的環節,培養了核心素養目標中科學探究關鍵能力。

2.2.4 借助問題脈絡 建構課程知識

實驗情境一:科學探究:影響滑動摩擦力的因素。

問題導向:多因素可能影響到滑動摩擦力的大小,應該如何研究其中的某個因素跟滑動摩擦力大小的關系?

學生:必須保持其他因素不變,只改變其中一個因素。

教師:其他物理量不變,僅改變一種因素,研究摩擦力這種方法就是控制變量法。

追問1:如何測摩擦力?

學生:彈簧測力計拖動木塊在木板上滑動,測力計的示數就是摩擦力大小。

教師:彈簧測力計直接測的是拉力,當用彈簧測力計水平勻速拉動木塊時,木塊受到的滑動摩擦力大小剛好等于它受到的拉力。彈簧測量計測摩擦力就是間接測量法。

追問2:如何判斷勻速?

學生:測力計示數不變時。

追問3:如果要研究滑動摩擦力和壓力的或接觸面粗糙程度關系時,應該怎么做?

學生:其他條件不變,利用增減砝碼改變壓力大小。

其他條件不變,在接觸面上鋪設毛巾或者瓦楞紙改變接觸面粗糙程度。

追問4:如何設計實驗表格?

學生設計并多媒體投影展示,教師請學生討論并評價,最后確定實驗表格內容。

追問5:同學說說實驗步驟和實驗注意事項是什么?

各組學生分享設計實驗步驟,全班討論步驟可行性,教師予以指導和補充。

分組實驗操作,觀察實驗現象分析數據,并匯報實驗結論。

追問6:分析數據,影響滑動摩擦力大小的因素有哪些?

設計分析:此部分重視實驗探究情境的設計,突出“問題導向教學”,在教學活動中以問題為線索,通過鋪設問題臺階,讓學生在問題情境中,理解實驗探究“控制變量法”“轉化法”的內涵,并讓學生設計實驗數據表格和實驗主要步驟,有意識訓練學生的科學素養。

學生在合作完成實驗探究過程中,經歷了科學探究的全部過程,培養了實驗操作、獲取和處理實驗信息的能力,能根據實驗事實證據,得到實驗結論。避免了在傳統教學中,教師直接給出實驗探究的方法、方案、步驟,學生只是根據教師的步驟被動地完成實驗操作。

此部分問題情境設計能幫助學生養成良好的科學探究習慣,做到概念清晰、研究對象明確、思想有邏輯、設計有創新、結論有依據[ 1 ]。同時關注學生交流、評估、反思的能力,契合物理課程目標中注重物理課程科學探究的過程。

2.2.5聯系實際 學以致用

情境一:(視頻播放、圖片展示)冬天北方的火車輪上裝上防滑鏈;自行車剎車時用力捏車閘;鞋底有花紋;自行車軸承裝有鋼珠;磁浮列車最高時速可達600 km/h;行李箱的底部裝滑輪。

問題導向:請同學們分析實例說說怎樣增大或者減小摩擦。

設計分析:此部分設計有的是身邊生活具體事實、生活經驗,體現從生活走向物理。磁浮列車凸顯我國科技的成就,科技發展日新月異,增強學生國家民族自信心和自豪感,有助于樹立嚴謹的科學態度和社會責任感。同時通過各個鮮活案例的分析學以致用,提高學生分析問題、解決問題的能力,最后讓學生總結增大減小摩擦的方法,提高學生語言表達和歸納總計的能力。

3 ?問題導向下“科學探究:摩擦力”的教學設計分析

3.1 ?強化學生主體地位

問題導向的教學設計應體現學生是學習的主體,學生是具有豐富生活經驗和具備一定基礎知識的能動的個體。問題導向教學設計時需要考慮學生的前概念和最近發展區,設計符合學生學情的問題情境。讓學生通過思考、思維風暴、交流討論可以達到潛在發展區。問題情境下的教學應該區別傳統教學教師課堂占用大量時間講授知識,應該把課堂還給學生,為學生提供一個交流、合作、探索、發展的平臺,教師通過創設與摩擦力有關的生活情境或實驗情境,發揮引導者、組織者作用,洞察、鼓勵、激發學生的想法,讓學生始終處于受啟發和思考的學習環境中。

3.2 ?注重多媒體的使用

問題情境的設計,常常要借助多媒體圖片和視頻展示。多媒體設備在教師演示實驗或者學生分組實驗時可以將實驗的過程和細節進行放大或者強化處理。例如本節課中課堂演示實驗“男生女生拔河活動”男生輸了比賽,在學生疑惑時,放大鋼管的一端,讓學生發現男生握住的一端涂抹了洗手液。探究實驗學生操作過程中,發現學生實驗操作錯誤或者沒有控制實驗變量時,可以實時放大播放學生的操作過程,讓學生找找問題,提出建議,這樣對學生的實驗能夠及時有效的進行指導和糾錯。因此多媒體的應用能對問題情境下的教學提供十分有力的幫助,讓教學設計能夠達到預期的效果。

3.3 ?注重實驗創設和改進

物理學是一門以實驗為基礎的自然科學,因此實驗探究的教學在物理課程教學中占有主要的地位。實驗教學往往又具有一定的難度,受不同地區發展水平和校際差距的條件限制。在問題情境教學中要盡可能為學生創設合理的情境教學,比如演示“筷子提米”實驗中,教師可以用自己家里一次性杯子提供實驗器材。“拔河比賽的”實驗過程中的鋼棒也可以用木棍替代,洗手液也可以用家里食用油替代,課堂演示實驗中的木球從斜面滾下還可以用乒乓球、鉛球替代。

創設問題情境的教學器材實驗不具備時可以利用生活中的工具,可以是教師對實驗教具改進。例如探究“影響滑動摩擦力影響”因素實驗中,實驗室只有長木板,可以對木板進行改造,在木板端頭固定一塊木板,將長木板制作成L型的教具。這樣端頭增加的木板固定一個掛鉤,用來固定彈簧測力計,測力計另外一端拉住木塊。這時只要拉動木塊底下的木板,彈簧測力計示數就能準確測出滑動摩擦力大小,避免實驗過程中要一邊勻速拉動一邊讀數的困難操作。

條件允許的學校還可以利用數字傳感器測量摩擦力的大小,對實驗裝置進行改進。在木塊的上表面連接壓力傳感器,用拉力傳感器代替彈簧測力計,同時將兩個傳感器接入電腦的數據采集系統。這樣實驗操作過程壓力大小和滑動摩擦力的大小數據可以實時被采集,同時電腦還可以生成滑動摩擦力大小隨壓力大小變化的圖像。改進后的實驗設計避免學生讀數誤差,數據信息量成倍增加,滑動摩擦力與壓力的定量關系,通過圖像分析學生能夠發現其成正比例關系,改進后的實驗證據,更直觀更充分,更讓人信服。作為物理教師為學生創設更好的學習情境,是每個物理教師應有的教學態度與責任。

4 ?結語

問題導向下教學設計能改變傳統枯燥的教學氛圍,活躍課堂,提高課堂教學效果和效率。問題導向教學設計,運用真實的情境,促進形象思維到抽象思維的發展。思維的產生不是自然發生的,是通過情境、認知沖突引起,由內部驅動探索解惑,擴展原有基礎概念,建構出新的知識體系,在此過程中逐步養成的思維方法。因此問題導向下的教學設計對學生核心素養的培養具有顯著作用。教學設計的理論和方法有很多,還需要廣大一線教師不斷探索、實踐、創新、才能更好地為課堂服務,為社會發展服務。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2] 鞏子坤,李森.論情境認知理論視野下的課堂情境[J].課程·教材·教法,2005(8):26-30.

[3] 鄧治國,董友軍.基于科學思維水平進階的問題情境設計[J].物理教師,2023,44(7):21-24,30.