讓學具回歸課堂

蔣碧云 湯建英

摘要:數學教學應是一個開放性的動態生成過程,整個過程通過師生對話與合作共同參與,以動態“生成”的方式來推進。在數學生成課堂中,教師需整合多媒體和傳統學具的優勢,讓傳統學具扮演各種有趣的“角色”,調動學生各種感官去體驗、去感受,激發學生探索欲望,制造認知沖突,挖掘知識本質,以促進學生自主生成。

關鍵詞:學具;數學課堂;生成;角色

中圖分類號:G623.5 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2014)04-0073-04

當今社會是信息化的社會,多媒體教學可調動學生的視、聽覺,增強數學課的直觀性和感染力。但我們不難發現,多媒體在有些課堂教學中的運用還僅停留在膚淺狀態,多媒體僅作為課堂教學的裝飾品或固定的教學流程,學生的自主性和創造性難以發揮,有的課堂都看不見傳統數學學具的應用,學生甚至已經習慣于看著屏幕來“理解”數學的“奧妙”。起初筆者也認為,數學學具雖然有助于學生全面理解和掌握數學概念、法則等抽象知識,但在數學課堂中只能算是小配角,書上的一道練習題卻使筆者完全顛覆了之前對于傳統數學學具的淺顯認識。

蘇教版小學數學四年級《角》這一單元最后有一道練習題:試一試,用一副三角尺能拼出哪些度數的角?

學生用列舉法來總結拼成角的種類:

90度 90度 90+90=180度

45度 30度 90+30=120度

60度 90+60=150度

45+90=135度 45+30=75度

45+60=105度

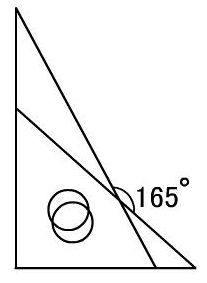

在總結方法時,有一位學生卻一直埋頭在那兒拼著,突然他像發現新大陸似的,激動地嚷嚷起來:“老師,我拼出的角的度數,黑板上沒有,是165度。”

筆者立刻請這位同學上來演示,他把三角尺的兩個直角重疊在了一起,兩條斜邊就形成了一個鈍角,算了算,果然是165度,原來還可以這樣看拼成的角(如右圖),筆者恍然大悟,為什么從來沒有學生甚至教師發現過這種拼法?在這位同學的啟發下,學生們學著拼起來,不一會兒,照這樣的拼法也拼出了105度、135度……

這道題的研究過程中,一副三角板在孩子的好奇心和創新意識中唱了主角,也突破了只有把角度相加的傳統思維,整個活動遠遠超越了原有的教學目標,生成了意想不到的數學思維。學生整節課都處于興奮激動的狀態,一次次拼成,一次次記錄,三角板在他們手上活了起來,他們獲得了巨大的成功體驗。

葉瀾教授提出:“學生的發展作為一種開放的生成性的動態過程,不是外鑠的,也不是內發的,有賴于師生、生生之間的交往和互動,以動態的方式推進教學活動的過程”。[1]一副三角板的啟示正好印證了葉瀾教授提出的生成課堂所需的動態方式,作為師者可時常創造這樣的課堂,讓師生的數學素養在課堂上涌動和成長。筆者試著改變了一些傳統學具的使用思路,讓這些學具扮演了各種有趣的角色,在課堂教學中起到舉足輕重的作用,從而以動態的方式推進教學活動。

一、導航者:善于激發探索欲望,促進學生自主生成

實踐表明:當代的小學生知識視野較寬,具有一定的生活經驗,喜歡通過嘗試、探索去發現、理解和掌握一些數學知識,由此也能培養勤于思考和勇于探索的精神。教師運用恰當的方式激發學生去探究,能促使學生自己發現、理解抽象的數學知識,激發學生的探索欲望,促進學生主體意識的發展。

教學蘇教版小學數學第十二冊《比例尺》:

【設計一】

1.初步認識比例尺

師:題目要求我們寫出幾個比?這兩個比分別是哪兩個數量的比?什么是圖上距離?什么是實際距離?

學生探索求實際距離和圖上距離的比的方法。

師揭示比例尺的意義以及求比例尺的方法。

2.進一步理解比例尺的實際意義

3.認識線段比例尺

4.教學數值比例尺和線段比例尺的互化

【設計二】

課前讓學生回家搜集各種各樣的有比例尺的地圖。

直接讓學生拿著自己收集的地圖介紹有關知識。

生1:這幅地圖的比例尺是六千萬分之一,換成數字是1/60000000,也就是地圖上的1厘米等于實際生活中的60000000厘米。如果換成千米做單位就等于生活中的600千米。

師小結:像這樣的比例尺可以理解成圖上距離1厘米表示實際距離600千米或60000000厘米。

生2:我的地圖是一種線段比例尺,請看,圖上的1厘米等于實際距離100千米,算出兩地間的距離就更方便了。我量了上海到北京的圖上距離是11.5厘米,那么實際距離是1150千米。(學生不僅弄懂了比例尺的意義,還能根據比例尺算出實際距離了。)

師:誰能把這種線段比例尺換算成數值比例尺嗎?

生3:只要把100千米換算成10000000厘米就可以,也就是圖上1厘米表示實際10000000厘米。

(這時帶了光年比例尺的學生早已迫不及待地要展示自己的比例尺,這下更是激起了學生的探索興趣,紛紛要求先查看1光年等于多少米……)

這節課的教學目標是要讓學生能看懂比例尺,會求一幅圖的比例尺,會把數值比例尺和線段比例尺進行轉化,但兩種設計的目標達成度卻大相徑庭。

設計一的教學效果:學生基本能依葫蘆畫瓢地看懂比例尺,但是對于數值比例尺和線段比例尺的轉化大多數學生不能掌握,追根究底還是對于兩種比例尺的理解不夠透徹。

設計二的教學效果:讓學生自己搜集有比例尺的地圖時,學生們的好奇心早就促使他們對自己的地圖進行了一定程度的研究了,而且研究的成果還非常驚人。更讓人意想不到的是學生們帶來的地圖上的比例尺要比書本上的豐富多了,不光有數值比例尺和線段比例尺,更多的是用文字來描述的比例尺。如1︰5千萬,六千萬分之一,甚至還有一個學生帶來了科幻書上的比例尺1︰6250萬光年。學生介紹自己的地圖時儼然是個經驗豐富的講解員。

教學過程的開展中,師生間、生生間、師生與文本間對話互動,交流彼此的思考和見解,學生在原認知的基礎上,自主達成信息意義生成的過程,真正做到了以地圖做導航,以動態的方式推進教學活動。

二、矛盾者:善于制造認知沖突,引導學生建構概念

教學活動從預成到生成的轉換,是蘇霍姆林斯基在教育實踐上的一大突破,只有在生成中,兒童才是自由自主的、主動創造的。[2]盡管在教學的生成中,教師仍然要幫助和指導學生,但這種幫助和指導不再是傳統教學中的包辦,是信任、支持和引領,甚至是故意制造認知沖突,從而讓學生發現問題,自己設法解決問題。

如教學蘇教版數學第十二冊《確定位置》:

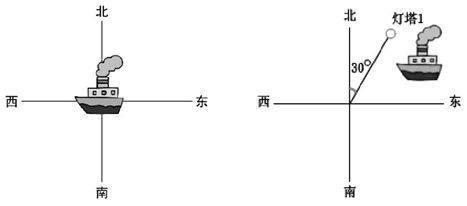

教學重點是學生會用方向(包括角度)和距離描述物體的位置。學生用方位也就是一個面來描述物體的位置比較熟悉,也容易掌握,那怎樣自然而巧妙地引入“角度”和“距離”兩個因素呢?

【矛盾一】筆者突發奇想,當學生了解了北偏東、北偏西、南偏東、南偏西的四個方位后,開始移動黑板上作為觀測點的模型小船(如后圖),把小船朝北偏東的任意一個角度行駛,并問:“假如小船這樣行駛,你覺得小船能很快找到燈塔1嗎?”生:“不能!”

師再換個角度行駛:“這樣行駛可以嗎?”生:“也不可以!”

師:“為什么?這兒不就是北偏東嗎?”

學生們這時已經急了,有一個甚至已經跑到黑板前開始比劃起來,“老師,除了方位還要有一定的角度,輪船可不能亂走的。”

(老師巧妙地運用學具小船制造了一個認知沖突,直觀地讓學生看清小船要到達燈塔光靠方位不行了,必須要有北偏東的角度才行。)

【矛盾二】學會由“面”到“線”了,老師把黑板上的紙質小船沿著北偏東30°方向一直行駛。這時學生異口同聲地叫起來:“老師,又不對了!”“怎么啦?這兒不是北偏東30°方向嗎?”

生:“可是小船已經超過燈塔的位置了,行駛的路線是北偏東30°方向,還應該算好觀測點到燈塔的圖上距離才行,這樣小船才能準確地到達燈塔1這個位置。”

整個確定位置的概念形成教師并沒有生硬地控制,直接地告訴,只是拿著學具小船一次次錯誤地行駛,故意制造一次次的認知沖突,讓學生自己發現問題,從而一步步自然地建構這節課的數學概念,并且牢牢地記住了確定位置要由“面”到“線”再到“點”。

三、挖掘者:善于挖掘知識本質,激發學生突破思維

“千舉萬變,其道一也。”是《荀子·儒效》中的一句名言,意思是盡管形式上變化多端,其本質或目的不變。葉瀾的《新基礎教育》中也提出師生在課堂教學中都處于多元變動之中。教學中的“生成”,有一種是指因開放式的互動產生了新的教學資源,我們稱其為“資源生成”[3]。在數學課堂上“資源生成”的內容幾乎每節課都會出現,作為教師如何利用好新生的教學資源組成新的教學設計也是一項巨大的挑戰,筆者做了以下的嘗試。

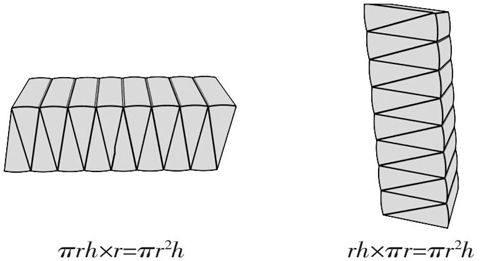

如教學《圓柱的體積》,在圓面積的推導過程中學生已有了相應的轉化經驗,所以想到把圓柱形學具切拼成等底等高的長方體是水到渠成的,學生也能從圓柱和轉化后長方體的比較中發現三個相等關系,從而推導出長方體體積計算公式。

在整個切拼和觀察的過程中,有學生提出:“為什么轉化后的長方體只能以原來圓柱的底面積作為底面積呢?長方體不是有三種擺法嗎?三種擺法有三種相對應的底面積和高啊?”一石激起千層浪,學生們擺弄起手里的長方體,開始研究另外兩種擺法,研究成果很快就出來了。

【突破一】轉化后的長方體可以以原來圓柱的側面積的一半作底面積(如下圖),原來圓柱的底面半徑作高。

【突破二】受到這位學生的啟發,又有了第三種擺法(如圖),可以把原來圓柱的底面半徑乘高的面作底面,圓柱的底面周長的一半作高。

學生們不滿足只有一種方法推導出圓柱的體積了,紛紛要求再結合第二種擺法和第三種擺法進行推導,看看是否和第一種相符合。這時候老師只要結合學生的結論輔助學生用字母來表示每個量,從而推導出第二種和第三種擺法的圓柱體積計算公式其實跟第一種擺法的計算公式是一樣的。

這節課預設的教學目標只是用一種方法推導出圓柱體積計算方法,而通過對學具擺法的研究和學生對一般思路的質疑,激發了其他學生繼續探索的興趣,突破了原有的固定思維模式,產生了另外兩種推導過程,挖掘了知識的本質,達到了演繹推理形成概念的新高度。學生通過實踐、探索、發現、解決、歸納,得到的知識是“活”的,這樣的知識理解更深刻。因此,對待課堂的“生成”,教師不能僅僅限于尊重,而應適度發揮主導作用,巧妙引導、善于作出符合實際的評價,給予學生有效的價值引導和人文點化,從而激發學生突破定式思維,實現有效教學。

四、推進者:善于利用身邊資源,激發學生生成熱情

蘇霍姆林斯基說:“兒童的腦細胞如此嬌嫩,對感知對象的反應如此敏銳,以至于只有當感知和思考對象是可以看見、聽到和可以觸摸到的形象時,才能正常工作。”[4]兒童大腦的自然屬性要求,對他的智力培養須在思維源頭,即在直觀形象中,使得思維由具體形象向著這個形象的信息“加工”轉換。創設合理的適時的動手操作活動,尋找身邊的資源,給學生提供動的機會,會使學習變得自然、輕松、高效。活躍的狀態往往能收到良好的記憶效果,更有助于調動學生的多種感官,增強學生的學習熱情。

【案例一】“喝水”記

教學蘇教版數學第七冊中一道題:倒出100毫升的飲料,數一數你要多少口才能把它喝完。再算一算,喝一口大約有多少毫升?

學生們一見這道題,毫不猶豫地叫嚷起來:“老師,我只要一口就能喝完,才100毫升,太少了!”教師二話沒說,拿出一個含有毫升刻度的學生水杯裝了100毫升水。“誰來試試?”教師輕松地說道。只見一個男生胸有成竹地拿起就喝,1秒過后,這個男生就把水噴了出來,這時水杯里還剩下大約30毫升的水。教師抓住機會就問:“杯中大約還剩30毫升的水,這位同學的嘴巴也沒能裝得下70毫升的水,那么一口大約能喝掉多少毫升呢?”“50毫升。”“60毫升。”教師再用同樣的方法讓學生進行了嘗試,最后得出一口勉強能喝下50毫升。

一個學生水杯,竟讓學生在整個解決問題的過程中猶如進行一場有趣的比賽,這種活躍的情緒狀態引發了良好的記憶效果,是任何多媒體教學無法比擬的,以后只要遇見同類問題,學生就能立刻想起“喝水記”,毫升在學生的數學意識中又有了新的定位。

【案例二】“安”個軌道

畫一條直線的平行線一直是學生較難掌握的知識,學生也難理解為什么要把三角尺貼著直尺平移來畫平行線,如果結合教室里的“鋁合金窗戶”這一身邊的事物來示范教學會起到事半功倍的效果。

認識完平行線后,可以讓學生自己想辦法畫出黑板上一條直線的平行線,進而發現每個方法都有缺陷,教師這時移動教室里的鋁合金窗戶并問:“為什么窗戶能方便地平移呢?”生:“因為它有上下兩個固定的軌道啊!”“是啊,窗戶有軌道就能平移,我們為什么不給尺子‘安個軌道呢?像這樣,它也能穩穩地平移了!”隨即教師示范如何來畫一條直線的平行線。一節課的難點迎刃而解,學生通過身邊的資源很好地理解了畫平行線的方法,在操作時首先想到的就是給要平移的尺子“安”個軌道。

平時的教學到處隱藏著可以生成的豐富教學資源,只要蘊含著閃光點、矛盾點、轉折點、延續點,哪怕微乎其微,教師都可挖掘并開發利用,設計和構思學具在課堂中扮演各種有趣的角色,為課堂架起一個個生成的“支點”。師生、生生的思維不斷碰撞,創造火花不斷迸發,新的學習需求、方向不斷產生,師生都將煥發出學習的激情和生命的智慧。

參考文獻:

[1]葉瀾.重建課堂教學的價值觀——“新基礎教育”課堂教學改革的理論與實踐探究之二[J].教育研究,2002(10).

[2][4]劉曉東.兒童文化和兒童教育[M].北京.教育科學出版社,2006:202、196.

[3]葉瀾,李政濤.“新基礎教育”研究史[M].北京,教育科學出版社,2010:325.

責任編輯:石萍